Historique :

La construction du groupe scolaire du boulevard de la Liberté s'inscrit dans le programme de modernisation des édifices publics de la municipalité Janvier. Il s'agissait ici de remplacer deux écoles devenues trop exiguës, installées dans des bâtiments anciens et inadaptés, une école de garçons située sur le boulevard de la Liberté et une école de filles située en coeurr de parcelle dans l'ancien couvent des Carmes.

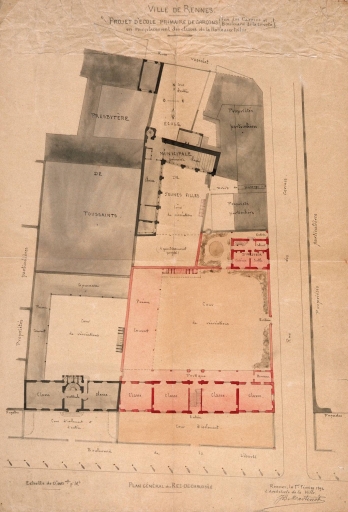

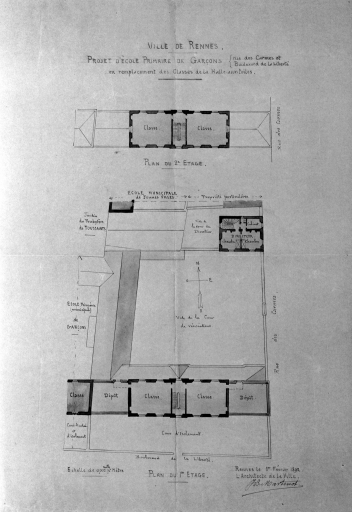

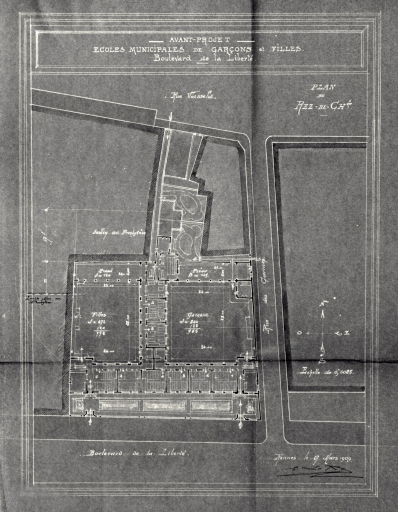

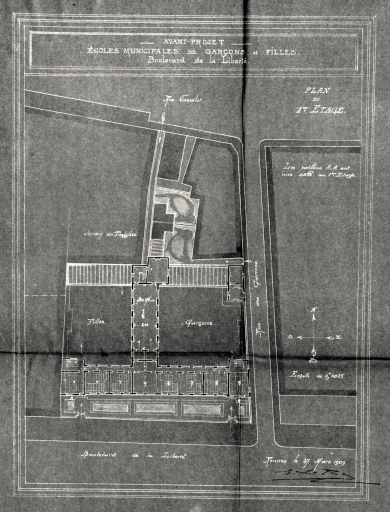

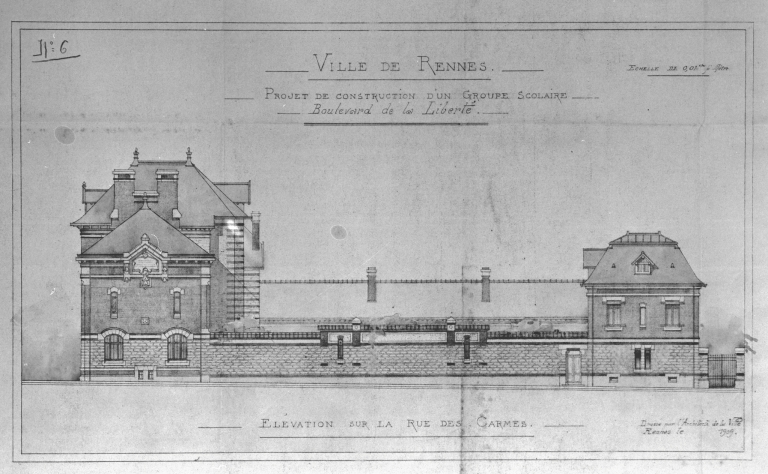

L'agrandissement de ces établissements avait fait l'objet de plusieurs projets (le projet conçu par Jean-Baptiste Martenot en 1892 (voir document figuré) ainsi qu'un projet de 1907 cosigné par Le Ray sont à remarquer) mais l'on choisit, vraisemblablement afin d'offrir aux élèves des conditions d'hygiène optimales, de construire un établissement moderne. Après définition des besoins en fonction des effectifs, l'architecte de la ville, Emmanuel Le Ray, fut chargé de préparer un projet et présenta deux options légèrement différentes qui furent soumises au conseil municipal en mars 1909. La première proposition (voir document figuré), écartée par les élus, présentait un bâtiment en léger retrait par rapport au boulevard, précédé d'un petit jardin fermé par une grille et dont le corps perpendiculaire séparant les cours des garçons et des filles comportait une grande salle de réunion au premier étage. La seconde donna lieu au projet définitif qui fut adopté par la municipalité en juillet 1909 ; la dépense prévue s'élevait à 385.000 francs. Certaines augmentations de prix obligèrent l'architecte à revoir quelques détails du projet ; la construction de la maison de la directrice fut ajournée.

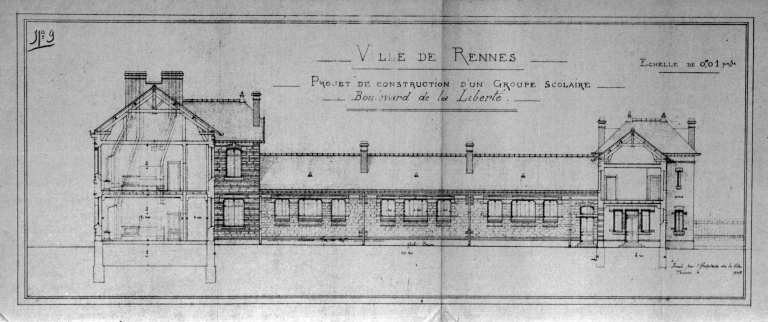

Après la destruction des bâtiments de l'ancienne usine Simon, les travaux furent retardés, lors des terrassements, par la découverte le long du boulevard d'un ancien mur de fortification ne pouvant être démoli. L'architecte dût modifier le système d'assise des fondations et choisit d'établir un ensemble de pylônes en béton lesquels seraient reliés à des poutres en béton armé suivant le système "Hennebique" (marché passé avec l'agent général de l'Ouest de l'entreprise, Eugène Le Brun). L'ensemble de l'édifice, élevé au cours de l'année 1911, fut vraisemblablement terminé au tout début de l'année suivante.

Gravement endommagé par un incendie survenu pendant la seconde guerre mondiale, l'intérieur du bâtiment principal fut totalement reconstruit entre 1949 et 1951 sous la direction d'Yves Lemoine. Une extension fut réalisée en 1965-1966 à l'ouest de la façade principale par l'architecte Robert Chevalier (agence Architecture et Bâtiments).

Situation et composition d'ensemble :

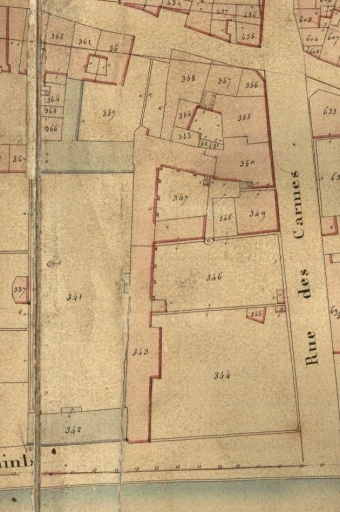

L'emprise du bâtiment et de ses dépendances s'étend sur une importante parcelle située à l'angle du boulevard de la Liberté et de la rue des Carmes. Elle fut constituée par la réunion des terrains de l'ancien couvent des Carmes occupés par l'ancienne école de garçons du boulevard de la Liberté, par l'ancienne usine Simon (à l'angle des rues) et par une partie du jardin de l'ancien presbytère de Toussaints situé rue Vasselot.

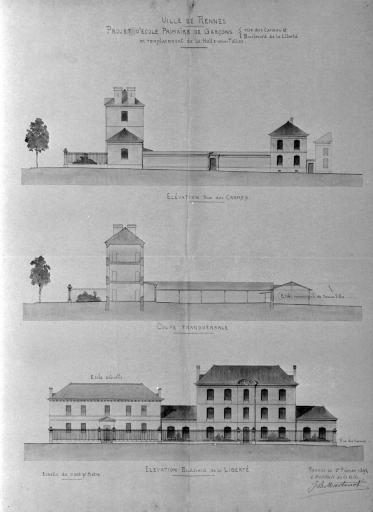

L'édifice élevé par Emmanuel Le Ray abritait à l'origine deux écoles distinctes, filles et garçons, organisées suivant un principe symétrique. Le long corps de bâtiment aligné sur le boulevard en abrite les entrées ainsi que des salles de classes sur deux niveaux. A l'arrière, une aile perpendiculaire en rez-de-chaussée sépare la cour des filles de celle des garçons. Le fond des cours est occupé par des préaux, avec du côté de la rue des Carmes, le pavillon du concierge ainsi que le logement du directeur.

Distribution :

Chaque entrée située sur les pavillons du boulevard de la Liberté dessert un vestibule, un parloir et un vestiaire et se prolonge par un corridor ouvrant au sud sur différentes salles de classe situées dans le corps principal de l'édifice. Des escaliers placés dans des avant-corps saillants sur l'arrière donnent accès aux classes du premier étage. L'aile perpendiculaire séparant les cours de récréation est occupée par des lavabos et vestiaires, des salles de classe ainsi que par des réfectoires et leur cuisine commune. Le préau des garçons est surmonté par l'appartement du directeur.

L'extension des années 60 renferme 4 classes distribuées depuis la cour.

Matériaux et structure :

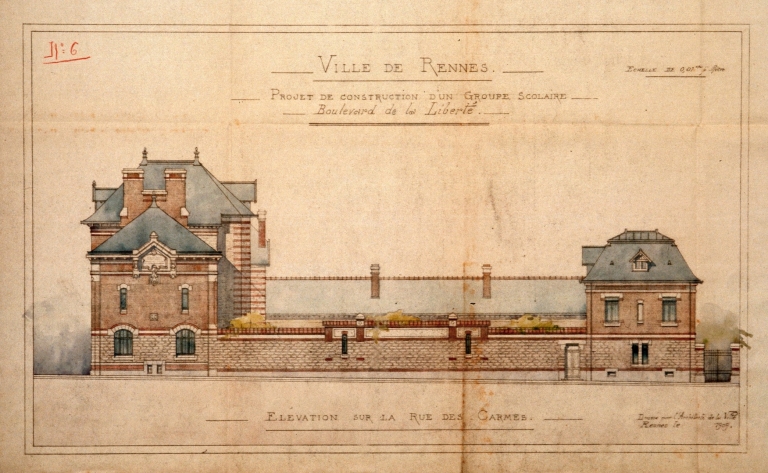

Les fondations du bâtiment sont établies sur un ensemble de 79 pylônes spéciaux ("système Compressol", c.a.d. coulés après compression du sol jusqu'à une profondeur stable) lesquels soutiennent un réseau de poutres en béton armé dont la section transversale en forme de T correspond dans sa partie supérieure à la largeur des maçonneries à supporter. Ces dernières sont construites en moellons de schiste de Pont-Réan. Seules les façades sur rues reçoivent un traitement privilégié avec un soubassement de granite de Saint-Marc taillé surmonté d'un parement de pierres blanches smillées, puis sur toute la hauteur du 1er étage, un parement de briques blanches. Les sommiers, clefs, bandeaux et corniches sont taillés dans de la pierre blanche de Caen. Les arcs et bandeaux décoratifs sont en briques rouges. La couverture est en ardoises.

Dans les cours, les baies s'ouvrent au rez-de-chaussée sous un simple linteau métallique.

La reconstruction remplaça les planchers de fers et les escaliers par des structures en béton armé. Le parement de l'annexe occidentale est composé de granite de Languédia et de panneaux de briques apparentes.

Élévation et décor :

La longue façade du bâtiment aligné sur le boulevard de la Liberté est animée par deux pavillons plus hauts. La distribution intérieure est signifiée à l'extérieur par le groupement des baies deux à deux qui matérialise l'espace d'une classe. Malgré cette simplicité rationaliste, l'édifice se devait d'avoir une façade avenante étant donné sa situation sur l'un des axes importants de la ville. Sa décoration est, comme pour la plupart des édifices de Le Ray, basée sur le jeu des matériaux et sur la qualité de leur mise en oeuvre. Chaque niveau ainsi que les baies en arcs segmentaires est souligné par un bandeau de pierre blanche et de brique rouge. La partie supérieure des pavillons est marquée par un décor sculpté tandis que les avant-toits, légèrement débordants sont soutenus par des aisseliers de bois peint. Les façades arrières sont en revanche beaucoup plus simples avec comme seul ornement des arcs de briques soulignant les baies. Le parement de briques a été enduit au ciment.

Intérieurs :

Le traitement des intérieurs fut principalement guidé par des soucis hygiénistes : l'ensemble des revêtements est lavable (murs peints, planchers de chêne sur ciment dit "planchers hygiéniques" nouvellement brevetés) tandis qu'une attention toute particulière fut portée au système de ventilation des salles de classes.

Conclusion :

En construisant cet important établissement scolaire, Emmanuel Le Ray s'inspire des grands modèles rationalistes élaborés à Paris dans les dernières décennies du 19e siècle et retrouve un sujet habituel de concours de l'Ecole des Beaux-Arts. Si l'économie et l'hygiène ont guidé son parti, le bâtiment n'en est pas moins habilement dessiné et sait éviter la monotonie malgré la monumentalité de ses façades.

Architecte de la ville de Rennes (1858-1894)