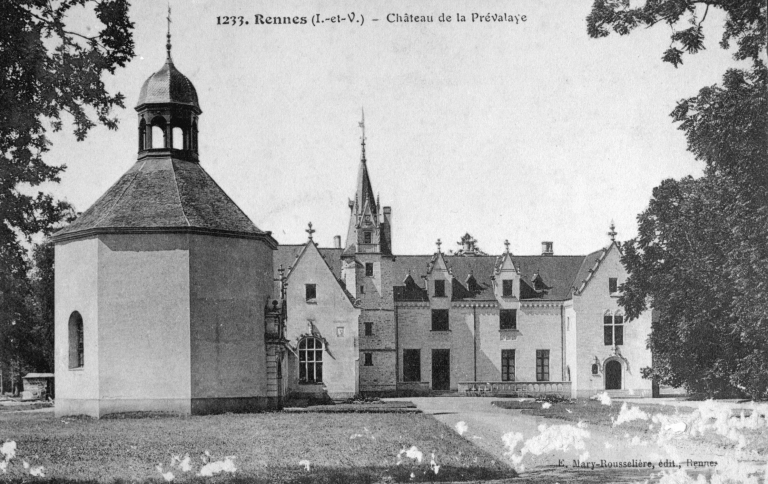

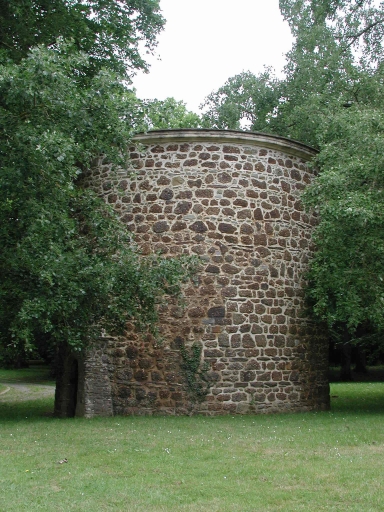

Sur le cadastre de 1842, le château apparaît, à l´instar de plusieurs manoirs rennais, inscrit dans un vaste quadrilatère cerné de douves et de levées de terre. L´accès par l´est au milieu d´une large demi-lune débouche dans une large avant-cour. Celle-ci ne commande pas directement l´accès à la cour du manoir ; cette dernière est isolée par une deuxième douve, formant saut-de-loup qui va de la chapelle au colombier. L´entrée se fait sur la gauche par la basse-cour ou cour des communs.

Le plan-masse du logis, confronté aux deux gravures du 19e siècle apporte une explication possible à son évolution.

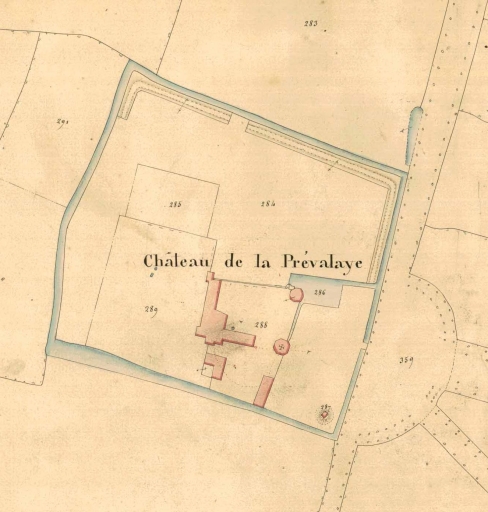

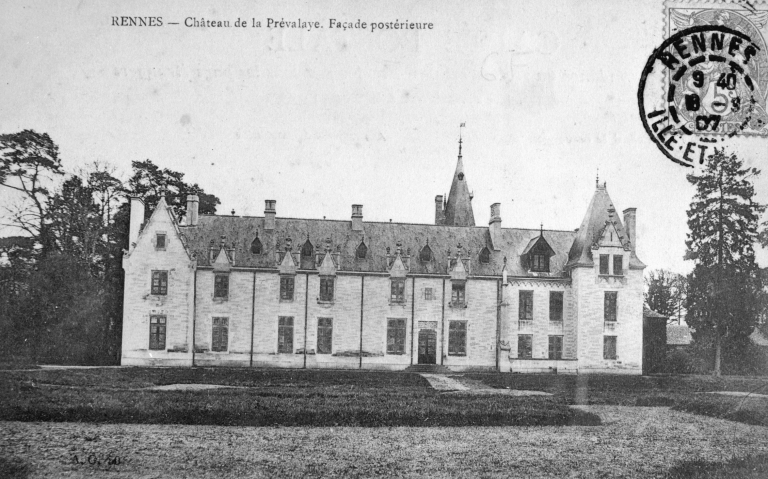

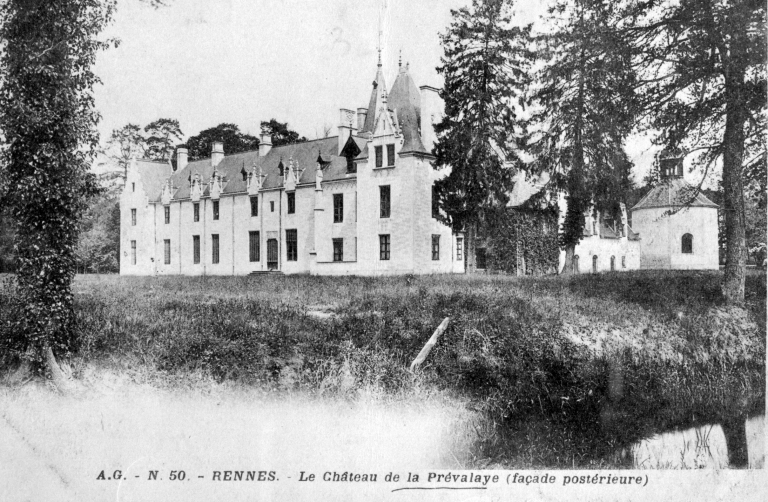

Les gravures du 19e siècle représentent un édifice apparemment inachevé ou tout du moins achevé à une date nettement postérieure, selon une formule simplifiée. Il est possible que la tour d´escalier réalisée devait recevoir son pendant au nord, à l´extrémité de l´aile principale. Les modèles du genre, plus ou moins riches et importants sont alors fréquents au commencement du 16e siècle en particulier dans le Val de Loire : l´important château de Goulaine, construit près de Nantes vers 1500 présente un tel parti à deux tours quasi identiques en vis à vis. Pour des raisons inconnues ce projet resté en suspens à la Prévalaye fut hâtivement bâclé au cours du 17e siècle. Les dessins et les lithographies du 19e siècle représentent ainsi le corps principal, à droite de la tour d´escalier : une élévation relativement banale dont l´étage est bas et mal proportionné et le toit anormalement dépourvu de toute lucarne de pierre digne d´une telle demeure. L´ajout d´un appentis en pan de bois masquant en partie la base de la tour contre le côté nord, bien visible sur les dessins du 19e siècle est un élément supplémentaire qui va dans le sens de cette interprétation.

Un bail de 1735 qui loue les jardins du château à « honorable personne Noël Denys jardinier de sa profession », permet avec l´appui des plans cadastraux anciens de comprendre l´environnement immédiat du château. L´aile basse qui sépare la cour verte de la basse cour au sud abrite le pressoir et, à son extrémité « du côté de la chapelle », des étables pour les vaches. Un autre bâtiment qui occupe la moitié est du mur de la même basse-cour sert de logement pour les cochons. A l´opposé, vers l´ouest près de l´entrée du jardin se trouve la maison du jardinier et son petit jardin, laquelle, nous apprend le bail de 1731, est construite en terrasse, c´est-à-dire en pan de bois, comme le logement des cochons ! A charge pour le locataire d´entretenir les deux. Une gravure du milieu du 19e siècle représente ce petit logis en pan de bois dont l´étage présente un encorbellement prononcé soutenu par des aisseliers.

Le jardin lui-même selon les termes des baux du 18e siècle devait présenter un dessin assez élaboré avec parterres et haies de « charmiers » (charmilles) dont certaines étaient « taillés en arcades ». Une glacière creusée dans une butte de terre à l´angle sud-est de l´enclos taluté et cerné de douves, donne l´idée d´un certain luxe.

Photographe à l'Inventaire