La mairie :

Une communauté d'Ursulines s'implante en 1639 à Montfort, elles font construire un couvent face à l'ancienne église Saint Jean. La chapelle du couvent a été détruite pendant la Révolution française. De plus, les bâtiments ont été vendus à cette période et achetés par différents particuliers.

Cet ancien couvent abrite aujourd'hui la mairie de la ville.

Les écoles :

Selon l'abbé Guillotin de Corson, en 1682, le prieur de Saint Nicolas devait entretenir une école pour les garçons des trois paroisses de Montfort et pour les paroisses de Bédée et de Breteil. En 1769, il existait une école de garçons dans la paroisse Saint Jean destinée aux enfants des trois paroisses de Montfort.

L'école de filles était tenue par les Ursulines installées à Montfort à partir de 1639. Par ailleurs, suite à la Révolution française, ces religieuses sont chassées de leur couvent, ainsi à la fin du 19e siècle, ce dernier abritait, entre autre, une école de garçons. En effet, en 1826, une école libre, installée dans l'ancien couvent des Ursulines est fondée, elle devient communale en 1842.

De plus, après la Révolution française, des Ursulines s'installent à l'abbaye Saint Jacques. Ces religieuses se dévouent à l'instruction des enfants. En effet, à cette époque, il existe à l'abbaye Saint Jacques un pensionnat de jeunes filles et une école gratuite acueillant 150 à 200 enfants.

En outre, les Filles de la Sagesse s'installent, à la fin du 18e siècle, à l'Hôpital. Au cours du 19e siècle, elles y tiennent un école de filles.

L'Hôpital :

Selon Paul Banéat, cet hôpital aurait été fondé dès le 14e siècle pour recevoir les pèlerins se rendant à Saint Méen le Grand. Pendant la Révolution française, des troupes y sont logées, la chapelle devient un Temple Décadaire puis, un temple de l'Etre Suprême.

Selon ce même auteur, les bâtiments de l'hôpital avaient été construits vers 1760. Ainsi, les bâtiments auraient été agrandis à cette époque par Monsieur Dousseau, recteur de Coulon. Il aurait, selon F. L. E. Oresve, fait construire l'aile est et la chapelle. De plus, selon l'abbé Guillotin de Corson, en 1773, Mathurin Dousseau fit venir à l'hôpital trois religieuses de la congrégation de la Sagesse pour soigner les malades et tenir une maison de retraite, une école de filles et une salle d'asile.

La gendarmerie :

Deux bâtiments portent actuellement le titre d'ancienne gendarmerie. En effet, le premier est situé dans la rue de la Saulnerie et le second sur la place du Tribunal. Ces deux bâtiments paraissent quasi contemporains car le premier remonte vraisemblablement à la charnière des 18e et 19e siècles et le second au début du 19e siècle.

Le tribunal et la sous préfecture :

En 1799, Montfort devient le siège d'une sous-préfecture et d'un tribunal d'arrondissement. Le 1er juillet 1829, Charles X autorise l'acquisition du terrain pour la construction du tribunal pour la somme de 3000 francs. Le tribunal est donc construit entre 1832 à 1834. Le coût de cette construction s'élève à 50 000 francs. Avant la construction du nouveau bâtiment, il semble, selon E. Vigoland que le tribunal ait été installé durant quelques années, dans l'ancien couvent des Ursulines.

Entre 1800 et 1926, Montfort est le siège d'une sous préfecture. Selon Paul Banéat, le bâtiment dans lequel elle s'implante est l'ancien Hôtel de la famille Juguet.

Sur le cadastre de 1846, sont figurés les jardins de la sous préfecture. Ces jardins étaient des jardins en terrasse, de plus, des bras du Garun formaient des bassins.

Les lavoirs :

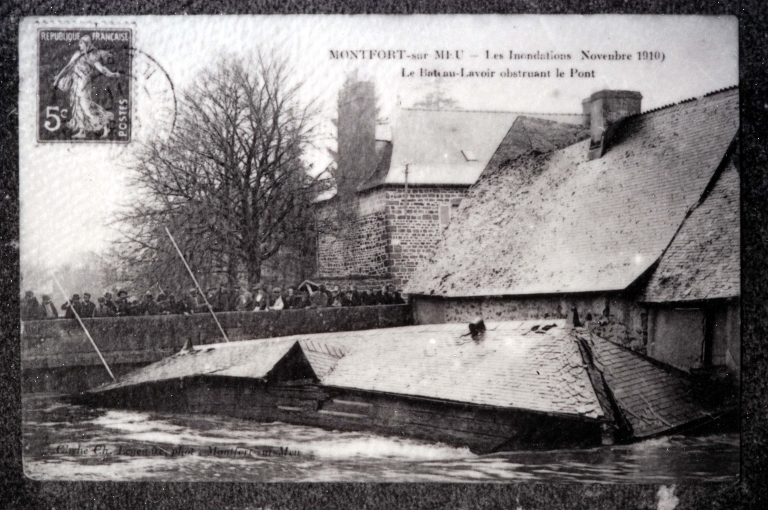

Au 19e siècle et au début du 20e siècle, il existait de nombreux lavoirs implantés sur les deux rivières qui traversent la ville, le Meu et le Garun. En effet, ces nombreux lavoirs sont représentés sur le cadastre de 1846 notamment. Il semble que celui du boulevard du Colombier, toujours en place, était l'un des plus grands. De plus, il existait un bateau lavoir près du pont de Coulon. Ce bateau lavoir fut emporté lors des inondations de 1910, comme le montre une carte postale ancienne.

Enfin, il est intéressant de remarquer que certaines maisons ayant un jardin avec accès au Meu ou au Garun possédaient de petits "lavoirs privatifs". En effet, c'est le cas de la maison du numéro 5 place de la Cohue, dont le jardin est équipé de quelques marches d'accès au Meu et d'une laverie en brique.

Photographe à l'Inventaire