Présentation générale de la commune :

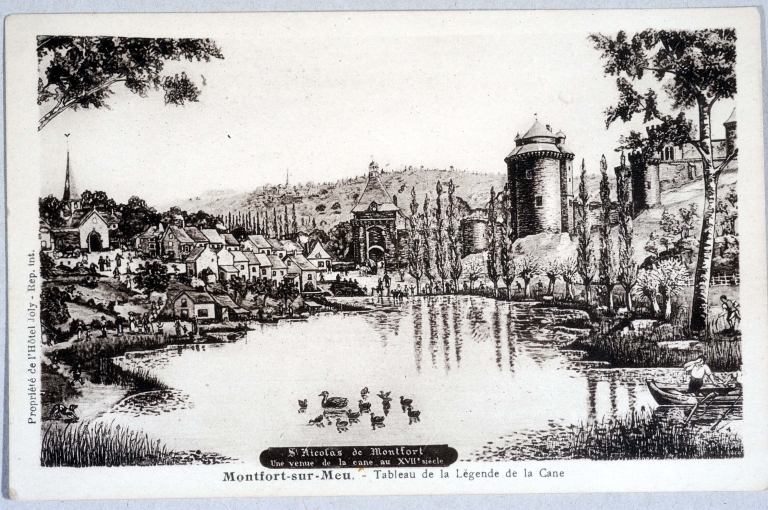

La ville porte le nom de Montfort sur Meu depuis le début du 19e siècle seulement. Ainsi, avant cette date, elle portait le nom de Montfort la Cane, vraisemblablement en référence à la légende de la Cane. En effet, cette légende, existant depuis le 15e siècle, raconte qu'une jeune fille, prisonnière du seigneur de Montfort en 1386, pria Saint Nicolas de la libérer. Sa prière exaucée, elle fit donc le voeux d'aller en pèlerinage à Saint Nicolas et demanda, si elle ne pouvait le faire, que les canes sauvages de l'étang près du château le fassent à sa place. La jeune fille mourut dans l'année et on raconte que le jour de la Saint Nicolas, une cane entra dans l'église et laissa un de ses canetons en offrande. Cette action se reproduisit pendant trois siècles.

Le château, un élément majeur :

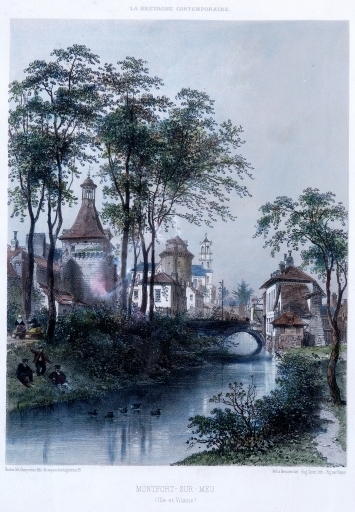

La proximité de la voie romaine de Rennes à Carhaix et des indices archéologiques attestent que le site de Montfort-sur-Meu fut occupé bien avant l'époque féodale. Le site de la ville de Montfort sur Meu est donc un site d'occupation très ancien. En effet, il s'agit d'un site stratégique, très favorable à l'implantation d'un ouvrage fortifié. Ainsi, ce site est protégé à l'Est par le Garun et au Sud par le Meu. De plus, il existait un étang aujourd'hui desséché au Nord.

Dès le 11e siècle, un château et donc érigé sur ce site stratégique. Il s'agissait d'un château à motte, c'est-à-dire de constructions en bois, élevées sur une motte de terre. Une butte naturelle fut élevée de 5 à 6 mètres grâce aux déblais du fossé circulaire qui l'entourait (l'actuelle rue du Château est une trace de ce fossé). Une levée de terre supportant une palissade achevait vraisemblablement le système défensif.

Vers 1090, un premier donjon en pierre est élevé par Raoul 1er de Montfort. Pourtant, une centaine d'années plus tard, ce premier donjon est incendié au cours d'une attaque.

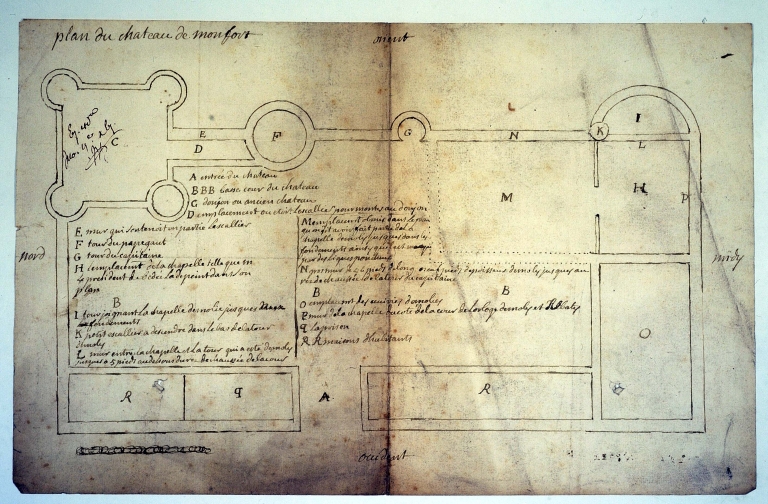

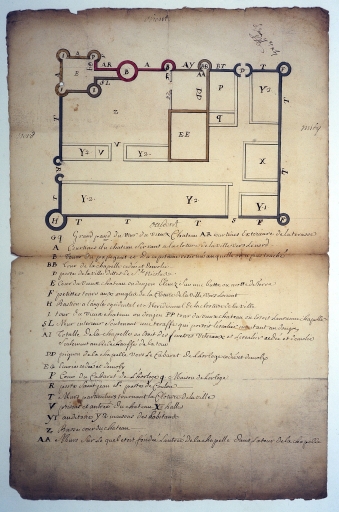

Suite à cette attaque, un nouveau donjon fut, selon toute vraisemblance, reconstruit. Les plans de la ville et du château de 1715 nous permettent de connaître l'aspect de ce donjon datant, vraisemblablement, du début du 13e siècle. Ainsi, il s'agissait, semble-t-il, d'une grande tour carrée aux angles arrondis. Les vestiges de ce bâtiment furent détruits vers 1840, lors de la construction, sur ce site, de l'actuelle église Saint Louis Marie Grignion de Montfort.

De plus, dans la seconde moitié du 14e siècle, durant la période de troubles de la guerre de succession en Bretagne et afin de renforcer les défenses du duché contre tout danger extérieur, les ducs suscitent une politique de fortification active. C'est ainsi que Raoul VII obtient, en 1376, une autorisation pour le renforcement des fortifications de la ville et du château de Montfort. Autour du site fortifié du 11e et du 13e siècle, se développe, par conséquent, une enceinte urbaine, ponctuée de tours de défense. De plus, c'est également de cette époque que datent certaines portes de la ville close telles la porte Saint Nicolas, détruite en 1898. Par ailleurs, la tour de Papegaut fut également élevée à cette période, c'est-à-dire à la fin du 14e siècle. Cette tour avait une double vocation : défensive et résidentielle. De plus, vers 1400, on construisit également un châtelet d'entrée, permettant de fermer la cour du château. Ce châtelet présentait, selon toute vraisemblance, la forme d'un porche bordé de deux tours rondes et équipé d'un pont levis et d'une herse. Il subiste quelques traces de cet ancien châtelet sur une maison de 1857 située rue du Château.

Au cours du 15e siècle, le seigneur de Montfort, Guy XIV, poursuit les travaux entrepris à la fin du 14e siècle par son ancêtre Raoul VII. Ainsi, il adapte notamment les fortifications de la ville au nouveau moyen de défense que constitue l'artillerie. Ainsi, la tour du Pas D'Ane, en forme de fer à cheval, est aménagée dans ce but à la fin du 15e ou au début du 16e siècle.

A la fin du 16e siècle, les guerres de Religion entrainent une restauration des fortifications de la ville de Montfort.

De plus, au début du 17e siècle, Montfort échoit à la famille de la Trémoille qui ne réside pas sur place et qui laisse, par conséquent, le château se délabrer.

Pendant la Révolution française, le château revient à la commune, elle est ensuite cédée au département qui y installe une prison à partir de 1819. Cette prison fonctionnera jusque dans les années 1950. Au moment de l'installation de la prison dans la tour du Papegaut, un tribunal et un sous préfecture sont également installés à Montfort sur Meu.

Enfin, la tour est acquise par la ville en 1979 et restaurée jusqu'en 1984. Elle abrite aujourd'hui l'Ecomusée du Pays de Montfort.

Autour de ce site défensif constitué par le château et la ville close, une ville s'est progressivement développée. En effet, la ville close était entourée de trois faubourgs : Saint Jean au Nord-Ouest, Coulon au Sud et Saint Nicolas au Nord. Chaque faubourg abritait une paroisse du même nom ainsi qu'un bâtiment religieux. Les églises des trois paroisses ont été détruites au cours des 18e et 19e siècles.

Par ailleurs, de nombreux établissements religieux s'installent également à Montfort au cours des siècles. C'est le cas de l'Abbaye Saint Jacques fondée par Guillaume Ier au milieu du 12e siècle. C'est le cas également de la léproserie Saint Lazare, fondée au 12e siècle également.

D'autre part, au 17e siècle, des Ursulines construisent un couvent dans le faubourg Saint Jean. Cet ancien couvent abrite actuellement la mairie de la ville.

Les matériaux :

Il existe quelques carrières sur le territoire de la commune de Montfort sur Meu. En effet, il en existe quatre, qui exploitaient des matériaux différents. Ainsi, celles de la Croix Huchard ou bien de la Harelle permettaient l'extraction du poudingue, pierre caractéristique de la ville de Montfort-sur-Meu. Les carrières du Rocher de Coulon et des Grippeaux étaient des carrières de schiste, plus particulièrement de schiste ardoisier aux Grippeaux. L'existence de ces carrières explique le fait que la majorité des constructions de Montfort sur Meu soit élevée en pierre. L'une des caractéristiques de l'architecture montfortaise est d'ailleurs la polychromie due à l'usage de différents matériaux de construction : poudingue, schiste pourpre, schiste ardoisier...

Cependant, certains bâtiments, principalement en secteur rural, sont construits en terre. La majeure partie des constructions de ce type date d'ailleurs du 19e siècle, plus précisément de la période située entre 1860 et 1925.

Enfin, dans cette commune, le matériau de couverture principal est l'ardoise. Il existe quelques rares maisons urbaines couvertes de tuile.

Implantation des bâtiments :

La majorité des constructions de cette commune est implantée en milieu urbain. En effet, l'accroissement de la partie urbaine de la commune a impliqué une intégration progressive de constructions péri-urbaines dans la ville. De plus, il existe assez peu de constructions en milieu rural dans la commune de Montfort-sur-Meu car, la partie rurale de la commune est couverte par deux forêts importantes : le bois du Buisson et la Forêt de Montfort. Ainsi, ces deux espaces boisés ne comportent que très peu de bâtiments.

Présentation de l'opération d'Inventaire Préliminaire :

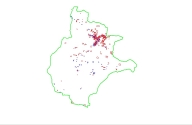

La présente enquête a été réalisée d'octobre à décembre 2003. Elle comprend 404 dossiers relatifs à des bâtiments antérieurs au milieu du 20e siècle. Ces dossiers n'ont pas la prétention d'être exhaustifs, cependant, ils contiennent différents types d'informations : description, datation, historique, renseignements sur les matériaux, photographies du bâtiment, localisation cartographique de ce dernier, etc. Sur les 404 bâtiments, 40 ont été sélectionnés en vue d'une étude approfondie future. D'autre part, un certain nombre de bâtiments antérieurs au milieu du 20e siècle ont simplement été recensés, c'est-à-dire qu'ils sont localisables grâce au système d'information géographique Géo Viewer [voir le mode d'emploi d'installation dans le menu du démarrage]. Cependant, des transformations importantes ne permettant pas d'interpréter ces bâtiments, ils n'ont pas fait l'objet d'un dossier individuel.

Photographe à l'Inventaire