Photographe à l'Inventaire

- inventaire préliminaire, Montfort-sur-Meu

Dossier non géolocalisé

-

Dénominationschâteau, manoir

-

Aires d'étudesIlle-et-Vilaine

-

Adresse

- Commune : Montfort-sur-Meu

Le château :

Du XIe au XVe siècle, Montfort-sur-Meu fut d'abord une forteresse, puis un grand château, siège d'une puissante seigneurie, c'est cet édifice aujourd'hui mutilé qui engendra une prospère petite cité médiévale.

Un site favorable :

La proximité de la voie romaine de Rennes à Carhaix et des indices archéologiques attestent que le site de Montfort-sur-Meu fut occupé bien avant l'époque féodale. La motte féodale s'est implantée au confluent du Meu et du Garun. En se rejoignant, ces deux rivières contournent une butte naturelle de schiste tendre et s'étalent, tout autour, dans une vallée inondable, déterminant des zones marécageuses qui s'arrêtent au pied des pentes du massif de Paimpont.

La surface d'installation étroite, mais entourée par l'eau sur trois côtés, est propice à l'édification d'un site défensif. Au sommet de la butte, le paysage est dégagé vers le Nord et l'Est, directions d'où peuvent venir les Anglais et les Normands, principaux ennemis redoutés au XIe siècle.

Par ailleurs, l'eau, la plaine alluviale et le massif forestier fournissent les éléments nécessaires pour un développement des ressources et la création d'un centre d'échange. On peut rapprocher ce site de celui du château de Fougères, construit sur un promontoire naturel au milieu d'une zone marécageuse traversée par la petite rivière du Nançon et adossée à un plateau forestier.

La forteresse d'un seigneur anglo-breton :

Le premier château médiéval fut construit au XIe siècle par Raoul 1er de Montfort. Il était le fils d'un seigneur anglais, Ralph l'Ecuyer, familier du roi Edouard le Confesseur qui régna de 1045 à 1066. Ralph possédait le titre de « earl », c'est-à-dire de comte de Norfolk et d'East Anglie, mais il possédait aussi des terres entre Gaël et Montauban, soit par donation d'Alain III, duc de Bretagne, soit par son mariage avec une bretonne. Aucune source ne confirme un quelconque lien familial entre Ralph et Judicaël, roi de Bretagne au VIe siècle, qui vécut sur le territoire de Gaël et de Paimpont. Il convient d'interpréter cette tradition légendaire dans un sens politique : afin de légitimer localement son pouvoir, ce seigneur anglais enracine son lignage au moyen d'une parenté bretonne, prestigieuse et mythique.

Raoul, révolté en 1075 contre Guillaume le Conquérant, successeur d'Edouard sur le trône d'Angleterre et duc de Normandie, se réfugie, après maintes péripéties, sur ses terres de Bretagne d'où il lancera, avec d'autres nobles bretons, plusieurs offensives contre la Normandie. En 1089, ce guerrier intrépide fait partie de l'entourage d'Alain Fergent, duc de Bretagne. Il meurt à Jérusalem en 1096, au cours de la première croisade.

L'élévation de la motte féodale de Montfort consacre le pouvoir de Raoul sur l'ensemble d'un territoire regroupant une quarantaine de paroisses. La forme du terrain témoigne encore de cette première construction, la butte naturelle fut élevée de 5 à 6 mètres grâce aux déblais du fossé circulaire qui l'entourait (l'actuelle rue du Château est une trace de ce fossé). Une levée de terre supportant une palissade achève le système défensif, une seconde enceinte, plus modeste, se greffait à l'Est sur la première et protégeait la basse-cour. Au pied de la motte, résidaient les serviteurs du seigneur et la population qu'il était chargé de protéger, cet habitat précaire est le noyau primitif du bourg médiéval qui devait se développer plus tard en site urbain.

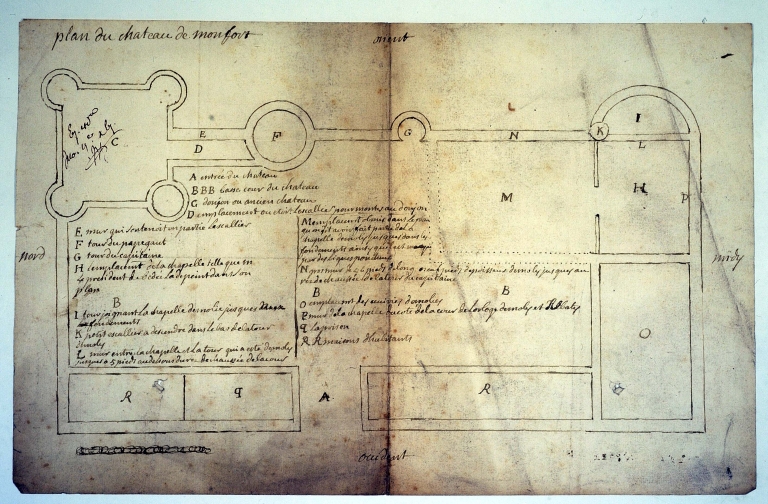

Sur cette motte, Raoul 1er construisit, vers 1091, le premier donjon de pierre qui devait ressembler à celui encore conservé à Loches (Indre-et-Loire) et datant du XIe siècle également. Symbole de la puissance seigneuriale, il faisait partie d'un réseau défensif protégeant la face Est de la Bretagne. En 1198, le donjon de Montfort, comme l'avait été auparavant celui de Loches, fut occupé par le même Richard Coeur de Lion devenu souverain d'Angleterre. Il fut repris par le seigneur de Montfort et son voisin Alain de Dinan, mais incendié par ce dernier au cours de l'attaque. C'est, pensons-nous, à la suite de cet épisode militaire que le donjon fut reconstruit aux environs de 1200, un document de 1715 en donne un plan sommaire, mais caractéristique de cette époque : une grande tour carrée aux angles fortement arrondis comme celle de Houdan (Yvelines) datant du XIIe siècle. Les restes de cette seconde construction furent totalement arasés en 1842 pour construire l'actuelle église paroissiale, dont le clocher, visible de toute part, reste la seule image qui puisse évoquer l'ancienne forteresse médiévale. Au cours du XIIe siècle, les seigneurs ont favorisé l'installation d'établissements monastiques dans l'environnement proche du château : prieurés par les abbayes Saint-Melaine de Rennes et Saint-Méen, création de l'abbaye Saint-Jacques par l'évêque de Saint-Malo. Nul doute que le bourg castral n'a cessé de croître en raison de l'attraction exercée par le château et qu'un système défensif large et structuré a été mis en place au XIIIe siècle comme en témoignait la porte de Coulon détruite vers 1870.

A cette époque, les seigneurs de Montfort mènent une vie itinérante entre leurs différents châteaux (Gaël, Boutavent, Comper), et ne cessent d'accroître leurs possessions à l'occasion des alliances matrimoniales.

Le château des Montfort et des Laval :

Au XIVe siècle, durant la période troublée de la guerre de succession de Bretagne, les seigneurs de Montfort seront, dès 1341, des partisans des Penthièvre. A partir de 1379, pour contenir les vues annexionnistes du roi Charles V, ils deviendront de fervents soutiens du nouveau duc. Raoul VII et son fils seront conseillers des ducs Jean IV et Jean V.

Afin de contrer les grandes familles ennemies que sont les Penthièvre et les Clisson, et de renforcer les marches de Bretagne contre tout danger extérieur, les ducs suscitent une active politique de fortifications des grandes villes et de la noblesse moyenne qui leur est fidèle. Ainsi, Raoul VII obtiendra, dès 1376, une autorisation fiscale pour restaurer le château de Montfort et ses fortifications qu'il améliore en véritable système défensif (construction de la porte Saint-Nicolas détruite en 1898). Autour de la vieille forteresse des XIe et XIIIe siècles, se développe surtout vers le Nord-Est, une grande enceinte ponctuée de tours et, au-delà, l'enceinte urbaine protégée par les portes de ville. Cette évolution sera poursuivie dès les premières années du XVe siècle.

En 1404, le petits-fils de Raoul VII épouse Anne de Laval, seule héritière de la famille de ce nom et propriétaire de l'important château de Vitré. Le duc ne pouvait qu'appuyer une telle alliance qui renforçait sa défense face au pouvoir royal et qui assurait une promotion à des fidèles, les Montfort, dussent-ils en perdre leur nom. En effet, au terme du contrat de mariage, Jean de Montfort doit prendre le nom de Guy XIII et les armes de la maison de Laval pour s'intégrer à la puissante dynastie dont est issue son épouse. Son fils, Guy XIV, épouse en 1430, la fille du duc de Bretagne. Au cours de la guerre de Cent Ans, il combat aux côtés de Jeanne d'Arc. Comme sa mère garde en usufruit les seigneuries de Laval et de Vitré qui constituent son douaire, il s'intéresse plus particulièrement à celle de Montfort où il continue les grands travaux entrepris par Raoul VII de Montfort, son arrière-grand-père. En seconde noce, il épouse en 1450, Françoise de Dinan qui lui apporte la baronnie de Châteaubriant. Ainsi, sont réunis, sous un même nom, un nombre important de fiefs (les baronnies et seigneuries de Laval, Vitré, Quintin, Châteaubriant, Montfort, La Roche, Lohéac, pour ne citer que les plus importantes).

Lorsqu'en 1483, sous Guy XIV, son attestés des travaux au pont-levis du château et à la porte de Coulon, la vieille forteresse est reliée, à l'Est, par une terrasse et une courtine à l'actuelle tour du Papegaut, le tout dominant l'étang de la Cane. La courtine continue sur la muraille jusqu'à la tour du Capitaine. Toujours à l'Est, contre la muraille séparant le château de la ville, se trouvent une chapelle, des logis, des communs et d'autres tours. Au Sud, la muraille revenant vers la butte, rejoint le châtelet et au-delà, le rempart Ouest. Le flanc Ouest, très exposé, est protégé par une double levée de terre très haute et ancienne (aujourd'hui la Motte aux mariés), par une douve et par la muraille que défendent la porte Saint-Jean et la tour du Pas d'Ane. A l'intérieur de cette grande enceinte du XVe siècle, persistaient, autour du vieux donjon, les douves Sud et Est. A la fin du XVe siècle, Guy XIV avait entrepris des travaux pour adapter les fortifications à l'artillerie. Au cours du XVIe siècle, la tour du Pas d'Ane fut aménagée à cette fin : une chambre à canon permettait de prendre en enfilade la douve et la porte de Coulon au Sud et sa plate-forme pouvait supporter d'autres canons.

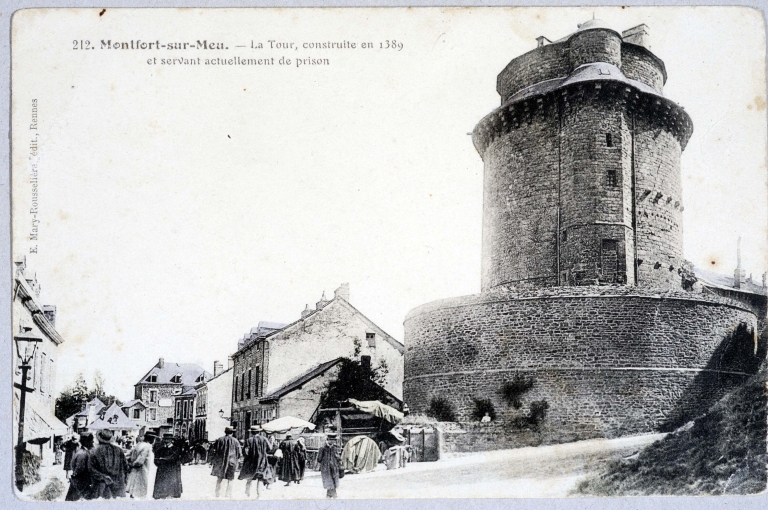

De cet impressionnant dispositif, il ne reste aujourd'hui, d'intact, que la tour du Papegaut, appelée ainsi à partir du XVIIe siècle. En effet, les archers et les arbalétriers de la milice communale furent autorisés, dès le XVIe siècle, à pratiquer des concours de tir sur un oiseau multicolore dressé au sommet de cette tour. Elle fut construite très probablement par Raoul VII à la fin du XIVe siècle et achevée au cours du siècle suivant. Sa situation et sa structure ne sont pas sans rapport avec celles de la tour de Châteaugiron qui date aussi du XIVe siècle. La fonction de la tour de Montfort est double : défensive et résidentielle. L'épaisseur des murs, la porte à pont-levis, les meurtrières et une archère-canonnière protégeant les flancs du donjon en font un ouvrage utile pour la défense externe et interne, le chemin de ronde supportait un auvent de bois protégeant les tireurs. Sa base, aujourd'hui enterrée, était talutée vers l'extérieur. A l'étage, des traces d'arrachements à gauche indiquent la présence d'une porterie couverte d'une voûte, véritable châtelet en réduction avec herse et pont-levis, qui donnait accès à la terrasse appuyée contre la muraille et conduisant au donjon. Cette terrasse a disparu et on ne sait si elle enjambait ou obturait la douve au pied du donjon. De même, l'accès à cette porterie à partir de la cour devant la tour reste un peu problématique. Une porte, aujourd'hui bouchée, donnait directement du second niveau de la tour du Papegaut sur la courtine rejoignant le donjon. A l'intérieur, toutes les pièces sont aménagées pour le confort de la résidence, avec cheminées et latrines, la salle du second niveau est manifestement une pièce d'apparat avec une cheminée abondamment décorée de moulures et de sculptures animalières fantastiques. Devant les baies garnies de coussièges, les profonds ébrasements, pratiqués dans l'épaisseur du mur, renvoient la lumière vers le centre de la pièce principale mais ils ménagent aussi un espace, qui, fermé par une tenture, pouvait devenir autonome et servir de pièce de retrait, sorte de salon particulier à usage plus intime.

La desserte des pièces se fait par un escalier en vis hors oeuvre, en sous-sol, une vaste pièce sert de réserve. Ce type de construction est à rapprocher de la tour Saint-Laurent du château de Vitré, qui lui est contemporaine : même position isolée sur l'enceinte par rapport au logis seigneurial et au châtelet, même double fonction et même soin architectural qu'à Montfort, qui se marque dans le choix et la répartition des matériaux de gros oeuvre (schiste et grès vert en grand appareil, mais schiste rouge pour les chaînes d'angle) et de décor (granite à grains fins pour les baies et les cheminées).

En l'absence de documents d'archive, il est difficile de désigner assurément l'habitant de cette tour, il est très probable qu'elle ait abrité le gouverneur militaire, qui, durant les fréquentes absences du seigneur, est le véritable maître du château. Mais on peut imaginer que plus d'un siècle et demi après sa construction, le donjon soit devenu un lieu peu habitable, exclusivement à la fonction militaire et symbolique, le seigneur aurait alors choisi comme résidence épisodique la tour du Papegaut aussi bien défendue, mais plus confortable et plus accessible que le donjon. Elle se trouvait de plus, comme une préfiguration des beaux logis des XVe et XVIe siècles, proche du châtelet et de la circulation urbaine, propice aux activités judiciaires et administratives nécessitées par la gestion de la seigneurie et de l'essor urbain. Il n'est pas impossible, d'ailleurs, que ces deux usages aient coexisté simultanément.

Une demeure, au Sud de la tour du Papegaut, conserve des éléments du châtelet qui permettait d'entrer dans la cour du château au XVe siècle. Malgré la transformation de 1857 en demeure de notable, le pignon postérieur donne encore une idée du volume du bâti primitif dont la longueur fut réduite pour élargir la rue du château. Des arrachements et une porte bouchée indiquent le départ de la courtine vers l'Ouest, les caves possèdent des meurtrières qui permettaient de défendre la douve à l'intérieur de la cour, autour du donjon. Sur le modèle contemporain des châtelets de Vitré, Montmuran et Montauban, mais à une échelle plus réduite, on construisit vers 1400 cette entrée monumentale probablement avec pont-levis et herse : de part et d'autre d'un porche profond, devaient se trouver deux tours rondes dont une est encore attestée. Au-dessus du porche, les étages étaient réservés à l'habitation, le dernier niveau conserve les traces d'une grande salle sous charpente, vaste pièce à usage public, peut-être salle de justice, avec cheminée et latrines conte le pignon Ouest. Ces dispositions indiquent que cet édifice fut comme les autres châtelets cités, à usage défensif, symbolique et résidentiel.

La fin de la forteresse :

Au cours des guerres de la Ligue, en 1589, une garnison d'arquebusiers à cheval stationne dans le château dont les fortifications sont restaurées par le duc de Montpensier. Au début du XVIIe siècle, par le jeu des alliances, Montfort tomba dans le domaine de la famille de la Trémoille qui laissa le château se délabrer. En 1682, le duc Charles de la Trémoille vendit au seigneur de Botherel « tous les matériaux des ruines et murailles du chasteau de Montfort.. », sauf la partie extérieure des remparts servant de défense à la ville et la prison, installée dans le châtelet d'entrée. Il rasa la chapelle, les murailles intérieures, les logis et les communs.

En 1715, le duc liquida tous ses droits honorifiques sur le comté de Montfort, mais il conserva la propriété du château, signe de sa prééminence seigneuriale. De cette demeure féodale, seule la muraille extérieure bordant la ville avec les tours du Papegaut et du Capitaine étaient intactes.

Durant la Révolution, le château, déclaré bien national, revint à la commune. La tour fut utilisée en prison à partir de 1819 et fut cédée, dès lors, au département. Elle subit un certain nombre d'aménagements pour l'adapter à sa nouvelle fonction. L'escalier intérieur en vis, qui était en schiste rouge, fut remplacé par un escalier de granite, le troisième niveau fut coupé en deux par l'ajout d'un plancher en bois. Au cours du XIXe siècle, des bâtiments annexes et des murs furent accolés à la tour pour former une cour fermée qui délimitait l'espace extérieur de la prison, elle fonctionnera jusqu'en 1950. A partir de cette date, la tour fut abandonnée, en 1979, la ville de Montfort la rachète et engage des travaux de restauration qui seront terminés en 1984. Depuis, la tour abrite l'Ecomusée du Pays de Montfort et ses différentes salles sont occupées par des galeries permanentes retraçant l'histoire et la vie quotidienne du pays.

Les manoirs :

Actuellement, il existe deux manoirs sur le territoire de la commune de Montfort-sur-Meu. Il s'agit des Grippeaux et du Manoir. Cependant, selon Paul Banéat, il existait trois autres manoirs à Montfort : la Pinelais, la Poulanière et Beaumont. Le premier a été complètement reconstruit au début du 20e siècle suite à un incendie, le second est ruiné et le troisième a vraisemblablement disparu depuis fort longtemps car ce lieu est actuellement occupé par un bâtiment de la fin du 17e siècle.

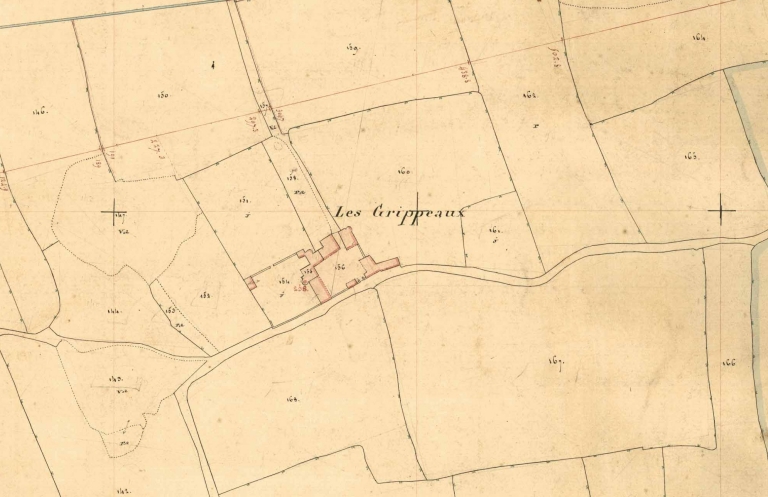

Le manoir des Grippeaux a connu différents propriétaires successifs. En effet, au début du 16e siècle, il appartient aux Du Bois Travers, seigneurs de la Pinelais. De plus, en 1651, il appartient aux Lemoine. En 1923, les bâtiments sont achetés par les grands-parents du propriétaire actuel.

Certains bâtiments de ce manoir semblent remonter à la fin du 16e siècle ou au début du 17e siècle. En effet, la partie possédant une lucarne ornée d'une coquille Saint Jacques et une souche de cheminée sculptée remonte vraisemblablement à la fin du 16e siècle. En outre, sous la lucarne, existe une fenêtre possédant un linteau orné d'un écu. Cet écu représente une flèche surmontant un coeur. Il s'agit des armes de la famille Lemoine, propriétaire du lieu à partir du milieu du 17e siècle. Ce même écu se retrouve sur un autre manoir de la commune. Ainsi, il est également présent au Manoir, qui appartenait à la même famille.

En effet, selon Paul Banéat, le Manoir appartenait à la famille Hernier en 1513 puis, à la famille Lemoine du Grandlieu en 1632. Ceci explique la présence d'un blason sculpté sur une des souches de cheminée représentant un coeur surmonté d'une croix. En effet, cet écu, que l'on retrouve au manoir des Grippeaux, correspond aux armes de la famille Lemoine. Tout comme le manoir des Grippeaux, ce lieu est composé de deux corps de bâtiments distincts. Cette disposition semble correspondre à une époque, le 17e siècle. De plus, cette disposition des bâtiments est relativement rare puisque aucun autre exemple n'a été rencontré sur le territoire de la commune.

Ces manoirs sont représentatifs de ce type de bâtiment, ainsi, ils sont implantés sur un site stratégique : à proximité d'une carrière pour les Grippeaux par exemple. La carrière favorise la construction des bâtiments du lieu.

De plus, ces manoirs sont constitués de plusieurs bâtiments ayant une fonction propre. Les écuries, les granges... représentent la fonction agricole du lieu ; les tours d'escalier, l'oratoire correspondent à une fonction de représentation d'un lieu noble et les anciennes douves, les murs de clôture... symbolisent l'aspect défensif de ces manoirs.

Pourtant, bien que représentatifs des fonctions habituelles du manoir, ces deux lieux présentent une organisation insolite. En effet, ces deux manoirs sont composés de deux corps de bâtiments quasi-contemporains. Cette organisation architecturale est très rare en Bretagne. Elle est peut-être due à la famille Lemoine possédant ces deux manoirs au 17e siècle.

-

Période(s)

- Principale : 14e siècle

- Principale : 16e siècle

- Principale : 17e siècle

- Principale : 19e siècle

-

Toits

-

Décompte des œuvres

- repérées 4

- étudiées 0

- (c) Ecomusée du Pays de Montfort

- (c) Conseil général d'Ille-et-Vilaine

- (c) Ecomusée du Pays de Montfort

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

Documents d'archives

-

Aveu de Mademoiselle Jeanne Dupré pour la propriété des Grippeaux, 6 juin 1662. (Archives Départementales de Loire Atlantique, B 2132/5), transcription de M. et Mme Lapeyre.

-

Aveu de Guillaume Lemoyne, sieur des Grippeaux, 7 novembre 1682. (Archives Départementales de Loire Atlantique, B 2132/5), transcription de M. et Mme Lapeyre.

Bibliographie

-

INVENTAIRE GENERAL DES MONUMENTS ET DES RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE. Département d'Ille et Vilaine. Le château de Montfort sur Meu. Parcours du patrimoine, Rennes, 1989.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

BANEAT, Paul. Le département d'Ille-et-Vilaine, Histoire, Archéologie, Monuments. Rennes : J. Larcher, 1929.

p. 438-441 -

Le patrimoine des communes d'Ille-et-Vilaine. Collection : Le patrimoine des communes de France. Paris : Flohic éditions 2000, 2 tomes.

p. 982-983 -

OGÉE, Jean-Baptiste. Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne. Nouvelle édition [1778-1780] revue et augmentée, Rennes : Molliex, 1845.

p. 48-53 -

VIGOLAND, Edouard. Montfort-sur-Meu, son histoire et ses souvenirs. Rennes : Hiacynthe Caillière, Libraire-éditeur, 1895.

-

ORESVE, F.L.-E. Histoire de Montfort. Paris : Res Universis, 1989.

-

GUILLOTIN DE CORSON, abbé. Les grandes seigneuries de Haute Bretagne. 3 volumes, Le livre d'histoire, 1999.

p. 281-287 -

Glanes en Pays Pourpré. Revue de l'Association culturelle de l'Ecomusée du Pays de Montfort. Montfort, 4ème trimestre 1987, numéro 16.

p. 3-7 -

Glanes en Pays Pourpré. Revue de l'Association culturelle de l'Ecomusée du Pays de Montfort. Montfort, 2nd trimestre 1989, numéro 21.

p. 3-11

Documents figurés

-

Montfort. Section B1, de la Roche, en quatre feuilles, 1re feuille. Levée par Jouchet du Ranquin, [1846], échelle 1/2000 e. (A.D. Ille-et-Vilaine).

-

Carte postale ancienne. Montfort-sur-Meu. La tour, construite en 1389 et servant actuellement de prison. E. Mary Rousselière, éditeur, Rennes. Vers 1912. (Ecomusée du Pays de Montfort).

-

Plan du château de Montfort en 1715. (Ecomusée du Pays de Montfort).

Photographe à l'Inventaire