Ce dossier réunit l'ensemble des maisons ou des fermes recensées. Tous ces édifices sont appréhendés dans une unité fonctionnelle ; le logis de la ferme, par exemple, n'est pas séparable de ses parties constituantes, ainsi, les puits, les fours ou d'autres parties agricoles ne sont pas traités distinctement mais au sein de leur unité d'exploitation, la ferme en l'occurence.

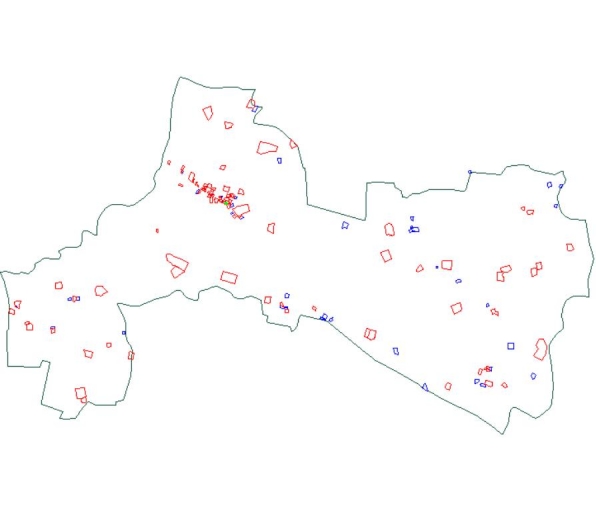

Les oeuvres analysables en termes d'identifiants historiques et architecturaux sont décrites individuellement ; elles apparaissent en rouge sur le plan annexé. Construites de la fin du 16e siècle au milieu du 20e siècle, terminus post quem de notre enquête, elles représentent près de la moitié des 179 immeubles recensés par l'Insee en 1946.

Les oeuvres restantes n'ont pu faire, individuellement, l'objet d'une analyse historique ou morpho-fonctionnelles même sommaire, du fait des transformations qu'elles ont subies pour faire face aux diverses évolutions économiques, sociales ou culturelles : désaffectation, remaniement de façades, repercement des baies, réduction de volumes.. Elles sont simplement traitées collectivement ; elles apparaissent en bleu sur le plan annexé ; la Chapellenie est exemplaire de ce point de vue.

L'habitat dispersé, quelquefois réuni au sein de minuscules hameaux à la structure très lâche, s'élève presque toujours sur des sites figurés sur le cadastre de 1843. Cependant, pour quasiment l'ensemble du corpus, il porte la marque d'importants remaniements des 19e siècle et 20e siècle. Les maisons à seul usage d'habitation sont pour l'essentiel construites dans le bourg ; en grande majorité elles ont fait l'objet d'une reconstruction totale ou partielle dans la deuxième moitié du 19e siècle ou au début du 20e siècle. Peu d'édifices, à l'instar de l'ancienne Hôtellerie du Porche, conservent des structures très anciennes fidèles au parti architectural d'origine.

Les fermes dont les logis sont souvent remaniées dans la deuxième moitié du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle sont partiellement reconstruites mais davantage agrandies : de nouveaux celliers sont accolés aux ancien logis en appentis postérieur, de nouvelles étables, des granges ou des remises agricoles viennent compléter les bâtiments de l'exploitation. Ces modifications accompagnent les mutations qu'a connues l'agriculture : nouveaux marchés, modes de production et mécanisation sans cesse croissante.

Les logis de fermes, proprement dits, sont pour l'essentiel construits en rez-de-chaussée, réunissant sous le même toit la famille des paysans dans une salle unique, une étable et un cellier suivant l'exemple de la petite ferme des Rivières ; les parties agricoles en augmentation, la ferme connait un développement en longère comme aux Champs Huet, par exemple.

Les matériaux de construction présentent un relative diversité : la terre suivant la technique de la bauge domine certes le paysage architectural local comme dans tout le bassin rennais, toutefois la pierre, le schiste briovérien en l'occurence, apparait dans bon nombre de constructions, souvent les plus anciennes, à l'instar de fermes remontant au 16e siècle ou au 17e siècle comme à Chantepiète ou à la Boujoué. L'usage de la terre devient surtout dominante à partir du 19e siècle lors des reconstructions quasi systématiques des bâtiments agricoles.

Le Bois Guiheux apparait comme le chant du cygne des formes de modernisation affectant l'architecture traditionnelle au début du 20e siècle : réaffectation d'anciens locaux et développement manifeste de l'habitat et des parties agricoles à grand volume.

Le bois suivant la technique des pans de bois hourdis de torchis était également prisé durant les 16e siècle et 17e siècle ; l'ancienne retenue du Tertre est remarquable de ce point de vue. [Voir le dossier collectif des manoirs].

Photographe à l'Inventaire