Canton de Saint-Aubin-d'Aubigné.

Superficie : 1821 ha

1154 habitants en 1999

Cours d'eau : le canal d'Ille-et-Rance

Origine du nom : de saint Médard (vers 456-545), évêque de Noyon, et du nom du cours d'eau.

L'enquête :

Le recensement préliminaire à l'étude du patrimoine mobilier et architectural de la commune de Saint-Médard-sur-Ille a été réalisé, concernant l'architecture, durant les mois de mai à juin 2005. Cette enquête comprend 278 dossiers et 709 photographies. Les dossiers qui suivent sont classés du général, ou du thématique, au particulier. Plus de la moitié des 244 immeubles de l'architecture domestique ou agricole recensés par l'Insee en 1946 est documenté individuellement. Ces dossiers n'ont pas la prétention d'être exhaustifs, cependant, ils contiennent différents types d'informations : description, datation, historique, renseignements sur les matériaux, photographies du bâtiment, localisation cartographique de ce dernier, etc. 28 bâtiments ont été sélectionnés en vue d'une étude approfondie future. D'autre part, un certain nombre de bâtiments antérieurs à 1940 a simplement été recensé, c'est-à-dire qu'ils sont localisables grâce au système d'information géographique. Souvent transformés de façon importante ce qui ne permet pas de les interpréter, ils n'ont pas fait l'objet d'un dossier individuel.

Note préliminaire :

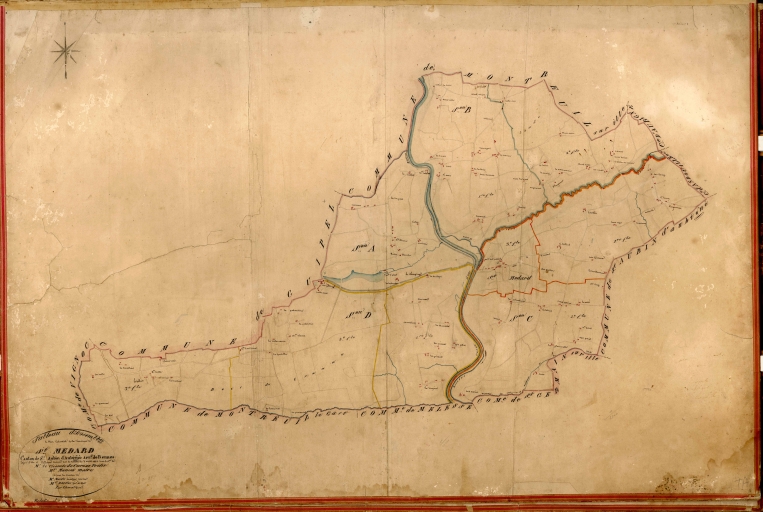

La commune de Saint-Médard-sur-Ille se situe à 24 kilomètres au nord de Rennes et s'étend sur environ 1821 hectares. Le réseau hydrographique est assez dense sur la commune. L'axe nord-sud est dominé par la vallée de l'Ille et le canal d'Ille-et-Rance. Deux ruisseaux rejoignent l'Ille entre les deux écluses de Saint-Médard, il s'agit du ruisseau de l'étang de la Ménardière et de la rivière d'Andouillé. Au sud, longeant et marquant les limites communales se trouvent le ruisseau de la Jandière et le ruisseau de la Moutonnais.

Le Bois de Cranne et le Bois de la Jandière avec leurs 188 hectares constituent un important espace boisé sur la commune, les berges du canal sont également très boisées. Ce pays de bocage est traditionnellement planté de chênes et de châtaigniers. La commune n'a pas subi de remembrement, cependant, cela n'a pas empêché l'abattage partiel ou total de haies, l'arasement des talus ou le comblage des chemins creux. Les roches les plus présentes dans le sous-sol de la commune sont le grès, le schiste et la cornéenne, les vallées présentent un sol limoneux. Cette richesse géologique est exploitée par l'homme et on observe une certaine tradition de carrières sur la commune. Une assez ancienne fut exploitée près du moulin du bas bourg jusque vers 1930.

Cette paroisse, placée sous le vocable de saint Médard, évêque de Noyon au 6e siècle, existait dès le 12e siècle époque à laquelle elle fut donnée à l'Abbaye de Marmoutiers en Touraine. La tradition prétend que l'église primitive se trouvait au sud du bourg, dans un lieu appelé le Champ de l'Eglise. Plusieurs seigneurs se succédèrent dont les plus puissants résidaient au Bois Geffroy, forteresse érigée sur une terre relevant de la baronnie d'Aubigné. Au 19e siècle, deux réalisations modifient l'activité de la commune, l'ouverture du canal d'Ille-et-Rance et la construction de la voie de chemin de fer. Cette avancée technique aide au développement économique de la commune.

La présente enquête, portant sur l'ensemble des édifices existants en élévation, bâtis avant le milieu du 20e siècle, relève un vaste ensemble d'édifices construits ou reconstruits depuis le 16e siècle. Saint-Médard a conservé de nombreuses demeures du 16e siècle, celles de Montgermont, de Darancel, de la Couvrie, de Mont et de la Haute Touche sont remarquables dans cette période. De la même époque, les croix dites "montoises" sont également un élément important du patrimoine de la commune. La seconde période présentant un patrimoine bâti intéressant est le 19e siècle avec les ouvrages réalisés pour le canal et la voie ferrée.

A cause de la pression foncière que connaissent actuellement les alentours de Rennes, de nombreuses fermes ont déjà disparu ou ont subi des transformations radicales. De plus, la construction en terre crue, appelée bauge, présente sur la commune a connu de nombreuses dégradations causées par la perte des savoir-faire de cette technique. Compte tenu de cette évolution, il importe de donner une image aussi complète que possible du patrimoine de la commune afin d´en faire connaître, protéger ou mettre en valeur les éléments les plus intéressants.

Photographe à l'Inventaire