Canton de Tinténiac

Superficie : 2340 ha

2434 habitants en 1999

L'enquête

Le recensement préliminaire à l'étude du patrimoine mobilier et architectural de la commune de Tinténiac a été réalisé, concernant l'architecture, entre les mois de mars et de juin 2006 ; il a porté sur l'ensemble des oeuvres bâties avant le milieu du 20e siècle. La présente restitution se compose d'un ensemble de dossiers classés du général, ou du thématique (8 dossiers collectifs, 34 dossiers d'ensemble), au particulier (328 dossiers individuels) et illustrés par quelque 1065 photographies. Certaines oeuvres portent la mention 'oeuvre sélectionnée' ou 'étude souhaitable' dans les observations ; elles ont été jugées comme étant uniques ou au contraire représentatives à l'échelon communal et revêtent un intérêt supplémentaire avant qu'une étude comparative à une échelle plus large vienne étayer ce choix. Au contraire, un ensemble de bâtiments ne fait pas l'objet d'un dossier individuel du fait des importantes transformations qui en empêchent l'analyse : ils ont simplement été recensés et cartographiés.

Présentation générale de la commune

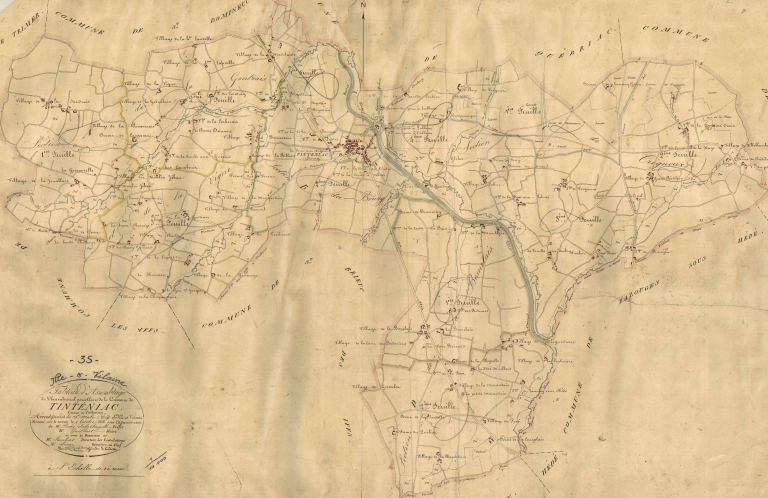

Tinténiac est le chef-lieu d'un canton comprenant dix communes. Son territoire, 2340 hectares, est limitrophe des communes de Québriac, Dingé et Hédé à l'est (canton de Hédé), de Saint-Brieuc-des-Iffs au sud (canton de Bécherel), et de La Baussaine, Trimer et Saint-Domineuc à l'ouest et au nord. Il est traversé par plusieurs axes importants : l'ancienne route royale de Rennes à Saint-Malo, qui passait dans le village, est orientée sud-est/nord-ouest, plus ou moins parallèlement au canal d'Ille-et-Rance légèrement plus au nord, ainsi que l'ancienne route de Rennes à Dol à l'est. La quatre voies Rennes-Saint-Malo réalisée au cours du 4e quart du 20e siècle coupe la partie occidentale de la commune.

La présence de la rivière et plusieurs ruisseaux affluents dont l'important ruisseau de Rouillon qui marque la limite sud-est de la commune et est jalonné de plusieurs étangs, a généré un sous-sol constitué d'alluvions modernes ; entre ces zones, de fines bandes de schiste micacé et de leptynolites, enserrent de vastes poches de limons.

Si l'occupation humaine est attestée dès l'époque néolithique, la première mention de Tinténiac apparaît dans le cartulaire de l'abbaye Saint-Georges de Rennes en 1032 ; le bourg et son église sont alors donnés par le duc de Bretagne Alain III à cette abbaye qui y fonde un prieuré. Le fief est rétrocédé dès 1036 au seigneur Donoald, dont les successeurs prirent le nom de de Tinténiac. Nul ne sait si un château a existé à Tinténiac avant le transfert du siège de la seigneurie à Montmuran au 12e siècle. La seigneurie passe au 14e siècle à la famille de Laval, puis aux Montmorency-Laval, aux de Coligny entre 1547 et 1662 qui y introduisent le protestantisme, aux Huchet de la Bédoyère, aux Coëtquen en 1665, puis par alliance au comte de Mornay avant d'être acquise par les de La Motte du Boisthomelin en 1750. Châtellenie d'ancienneté, elle s'étendait sur sept paroisses et avait droit de haute justice ; un auditoire, une prison et des halles se trouvaient dans le village.

Bien que ruinée par les Anglais en 1168, la ville de Tinténiac se releva rapidement et connue, du 13e siècle au 18e siècle, une certaine prospérité. Jean-Bapiste Ogée rapporte que la paroisse, avec la trêve de Trimer, compte 2000 habitants au 16e siècle. Le mémoire de l'Intendant Béchameil de Nointel, rédigé en 1698, indique qu'une bande de territoire comprise entre Hédé et Bécherel est alors cultivée de lin et de chanvre. Le lin, une fois tissé, est exporté vers Rennes où on le confectionne. Cette économie lucrative est mise en difficulté par les guerres de la fin du règne de Louis XIV, et décline tout au long du 18e siècle pour disparaître autour de 1870.

La navigation sur le canal d'Ille-et-Rance, construit entre 1804 et 1832, permet le développement de l'agriculture grâce au transport de chaux et d'engrais, puis vers la fin du siècle d'une industrie très localisée : il existait en effet une tannerie et une minoterie aux abords du canal, au Pont à l'Abbesse. La tenue de foires mensuelles au 19e siècle atteste de la prospérité des échanges des produits de la terre, Jean Meyer parlant même de l'avancée de la région sur la lente révolution agricole bretonne. Après la Seconde Guerre Mondiale, Tinténiac devient une important centre scolaire et voit l'installation d'activités tertiaires et d'industrielles nouvelles.

Photographe à l'Inventaire