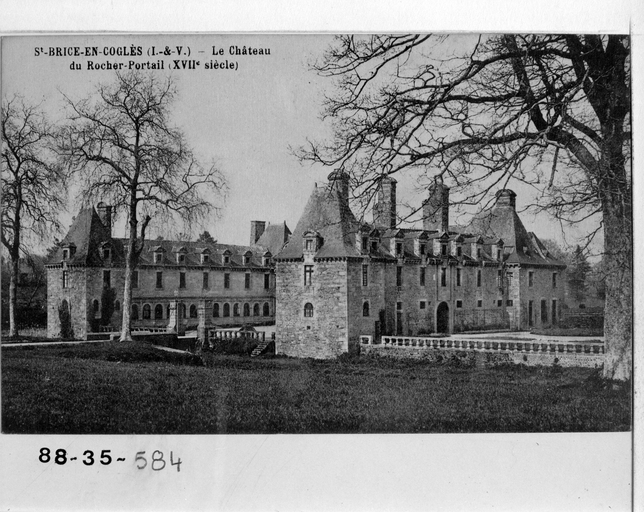

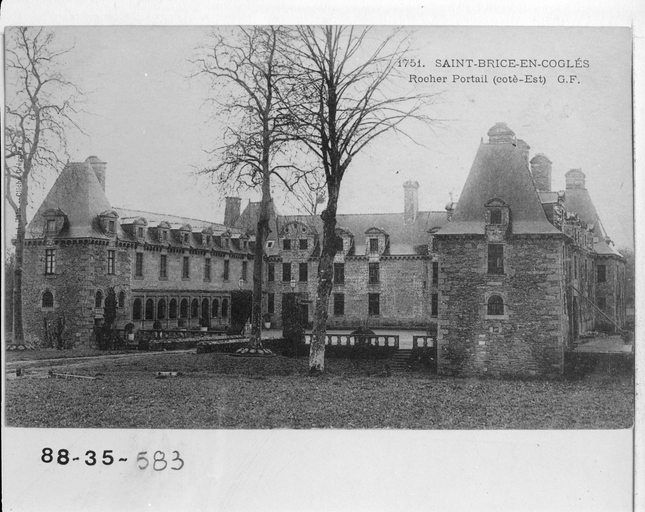

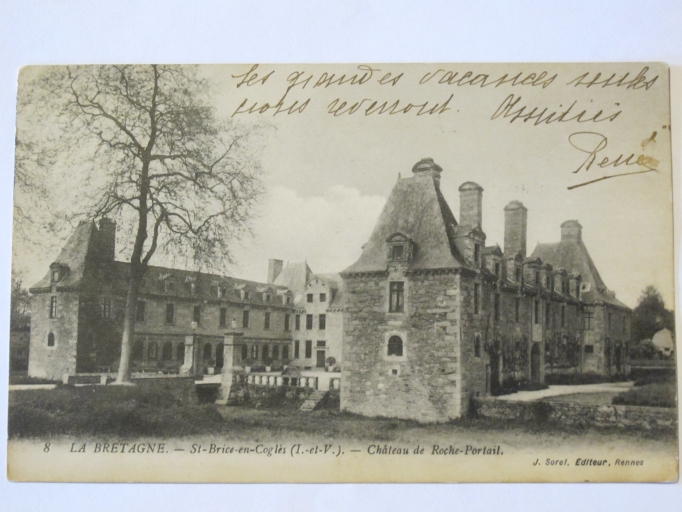

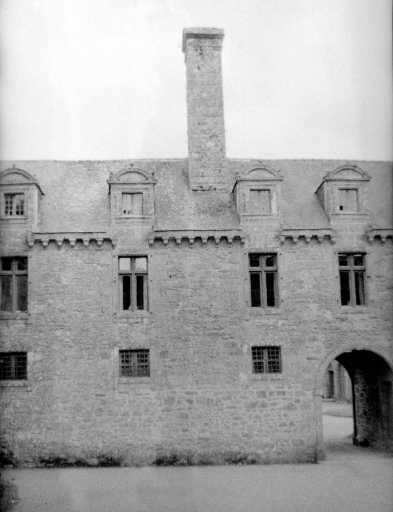

Le château de Rocher-Portail est un projet de grande envergure dans les premières années du 17e siècle. Les seuls éléments de datation dont nous disposons pour sa construction sont la date d´achat de la terre en 1596, et la date de 1617, figurant sur le fronton sud du corps central. Cette dernière correspond sans doute à la date d´achèvement de l´édifice. Le Rocher-Portail qui s´appelait le Rocher Sénéchal était le gage féodé du sénéchal de la seigneurie de Saint-Brice. C´est en 1596 que Gilles Ruellan acheta le Rocher Sénéchal à François de Carné, sieur de Rosampoul. Il le rebaptisa Rocher-Portail et il en prit le nom.

Gilles Ruellan, natif d´Antrain, connu une prodigieuse ascension, parti de rien il s´éleva jusqu´aux plus hautes fonctions à la cour de Henri IV. Il amassa rapidement une fortune considérable. Ruellan paraît avoir commencé son activité de financier comme sous-fermier de l´impôt et billot pour quelques paroisses de la région malouine, sans doute pour son patron de l´époque, Ferrière, marchand de toile. Durant la guerre de la Ligue, il se lance dans le trafic d´armes. Il rendit de grands services à Henri IV par la part qu´il prit à la soumission des villes de Dinan et de Fougères à son obéissance. En 1598, il assiste aux états de Bretagne comme bourgeois de Fougères représentant la ville. On dit également qu´il servit d´agent de liaison entre le roi et le duc de Mercoeur qui fit sa soumission en 1598. Ce fut le motif qui lui mérita de ce monarque des lettres de noblesse au mois de septembre 1603. Il reçut pour armoirie d´argent au lion de sable, armé, langué et couronné d´or. Ce fut aussi en considération des services rendus au roi que le même Henri IV érigea, en l´an 1608, en baronnie, les terres du Tiercent et du Rocher-Portail que Gilles Ruellan avait achetées.

Il possédait quantité d´autres domaines en Bretagne. Il avait acheté la seigneurie du Tiercent en 1602, et, en 1607 le château de Monthorin à Louvigné-du-Désert, devint châtelain de la Ballue en Bazouges-la-Pérouse en 1615.

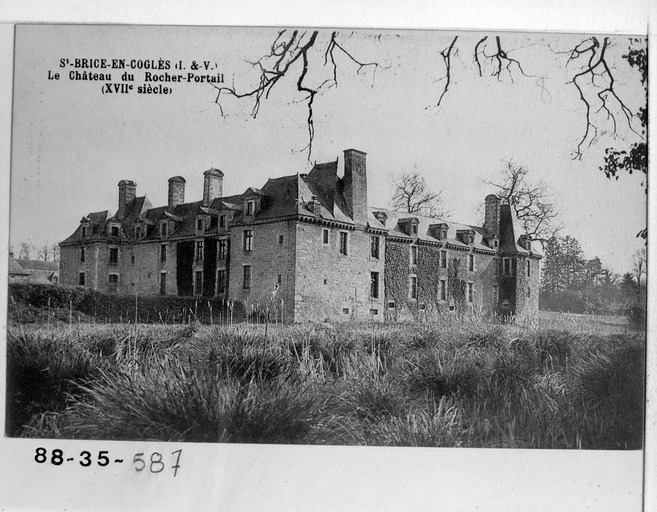

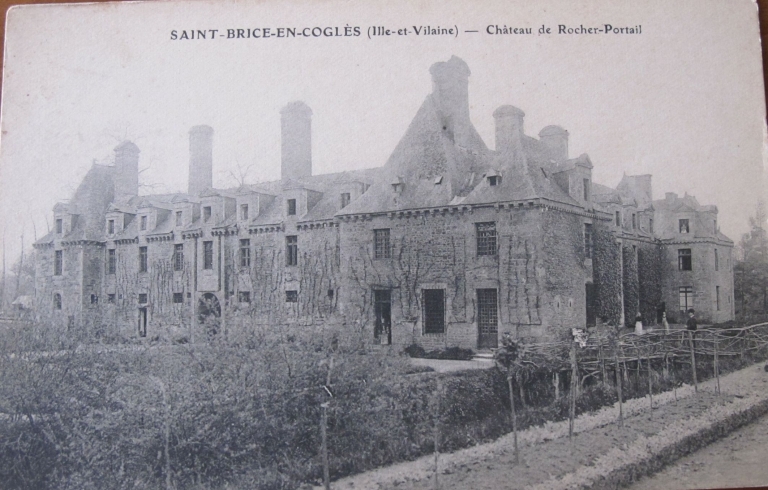

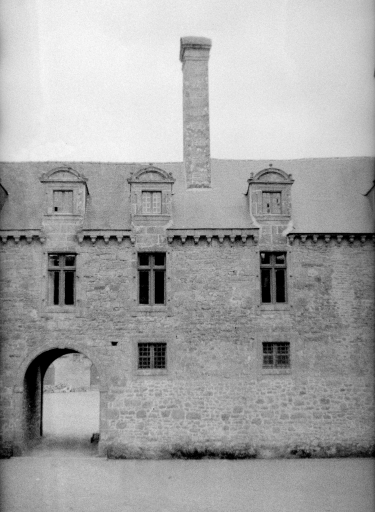

Si la construction se fait sur les bases d´un manoir antérieur, celui-ci s´efface presque totalement au profit du bâtiment neuf. En effet, les programmes crées ex-nihilo sont assez rares dans l´architecture civile. On en repère l´existence dans la partie nord du corps central par une rupture d´appareil. De ce premier bâtiment ne subsiste que quelques fragments de murs et une petite baie avec linteau en accolade dans les latrines du premier étage du pavillon nord-est, ainsi que la porte y donnant accès ornée d´un cavet. Le château laisse apparaître plusieurs campagnes de travaux sans doute assez rapprochées. En effet, les fenêtres n´offrent pas moins de quatre modèles différents, les lucarnes cinq et les corniches cinq. Le corps central correspond sans doute à la première campagne de travaux. Sa construction est homogène malgré des différences de corniche, de lucarnes et de baies. Les très hautes souches de cheminées du château avec leur couronnement semi-circulaire, ne furent pour une partie d´entre elles, terminées que vers 1650.

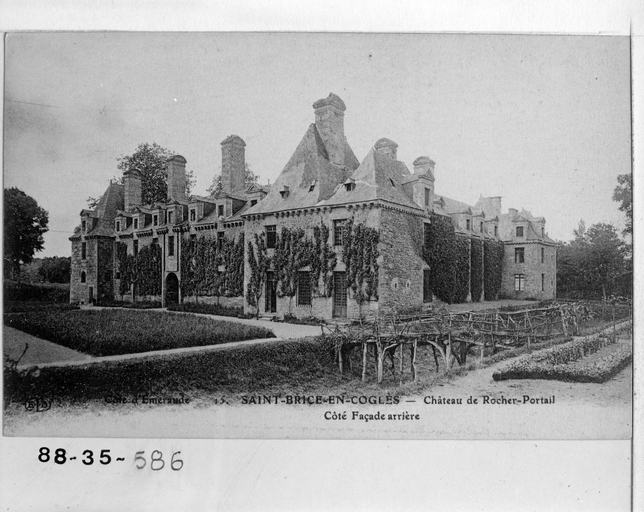

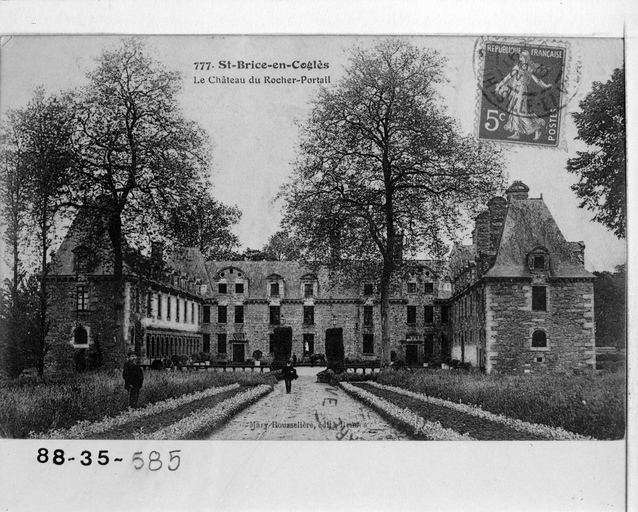

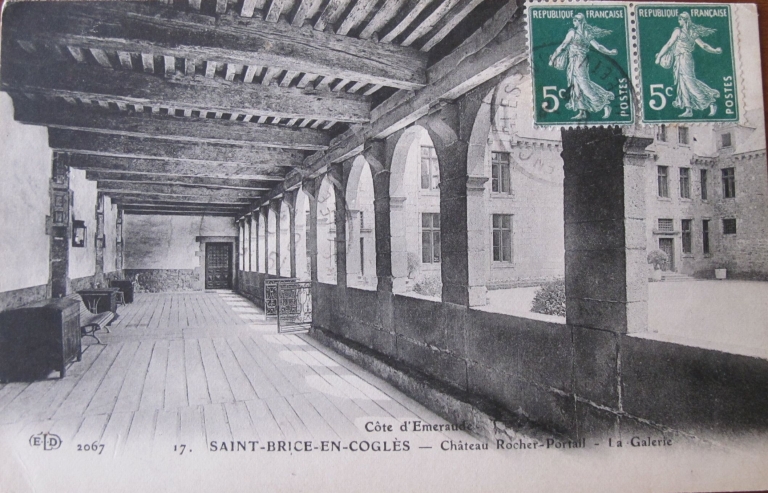

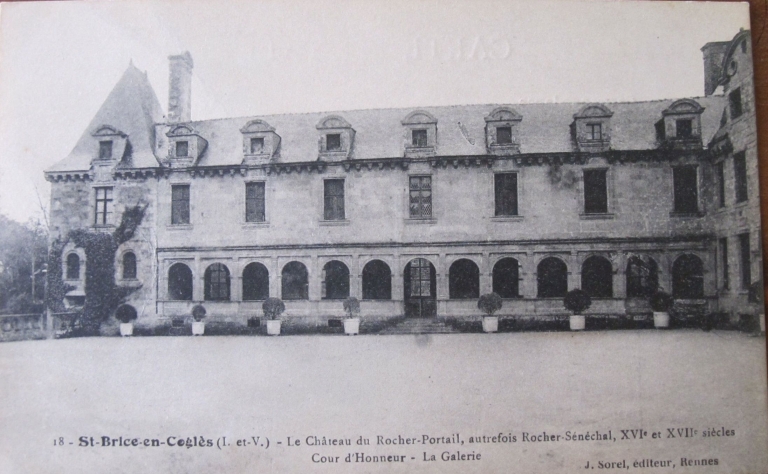

Le château s´inscrit dans le type des châteaux à cour close de la charnière des 16e et 17e siècles. Le château affirme un souci d´élégance classique et de symétrie, notamment au niveau de la galerie percée dans l´aile gauche, dont les arcades séparées par des pilastres toscans, présentent un caractère italianisant. L´élément le plus intéressant de l´édifice est sans aucun doute sa galerie. Un tel ouvrage est rare dans les châteaux bretons du 17e siècle, bien que le principe ait été fréquent au siècle précédent.

Les analogies entre le répertoire décoratif du Rocher Portail et celui du transept nord de la cathédrale de Saint-Malo construit de 1594 à 1605 par Thomas Poussin, architecte du roi de France, notamment le grand fronton courbe de la façade du château avec ses deux oculi, ont conduit Christophe Amiot, architecte des Bâtiments de France, à conclure que le Rocher Portail est peut-être l´œuvre du même architecte.

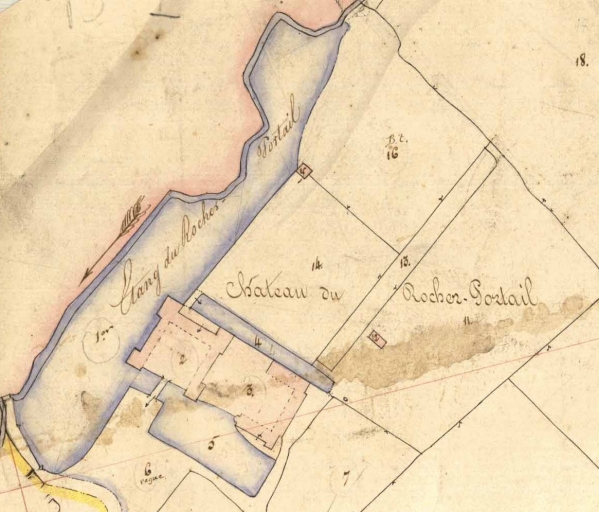

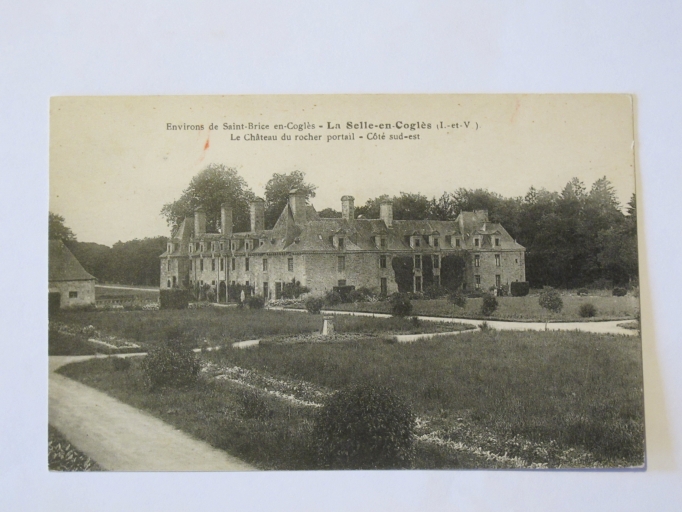

Le Rocher Portail, bien que profondément restauré vers 1860, nous est parvenu dans un état proche de celui de sa construction et n´a pas subi de mutilation. Outre la réfection des toitures à cette époque, d´une bonne partie des menuiseries et du décor intérieur, des portes furent créées en façade sud pour faciliter l´accès à la basse cour. Dans le pavillon sud-est, on se contenta d´abaisser les appuis de deux fenêtres existantes et on procéda au percement d´une fenêtre supplémentaire pour l´éclairage de la nouvelle cuisine. Il semble que dès l´origine aient existé les deux communs de la basse cour, isolés du logis par un fossé. Ils seront complétés au 18e siècle, après 1711, par un autre bâtiment fermant la cour au sud. Vers l´est existe un parterre également isolé du logis par un canal. En 1725, ce parterre était formé de quinze compartiments carrés plantés d´arbres fruitiers, longé au sud d´une allée verte où se trouvaient des espaliers. Cette disposition se retrouve sur le cadastre de 1833. Elle ne fut modifiée que par l´adjonction d´un potager empiétant en partie sur l´allée verte, réalisée lors des travaux de 1860.

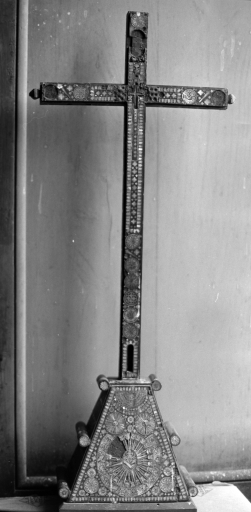

Le Rocher-Portail possède une chapelle et un colombier. On voyait dans la chapelle un autel en pierre reposant sur deux colonnes et sur un massif triangulaire en maçonnerie. Il conserve également ses douves et une motte au bord de la Loysance.

Photographe à l'Inventaire