L'église fait l'objet d'une étude individuelle.

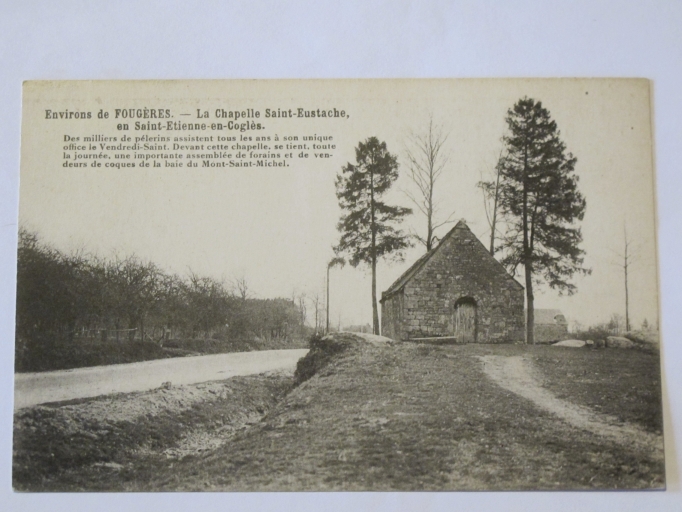

La chapelle Saint-Eustache (17ème siècle) :

La chapelle fut construite au 17e siècle et restaurée en 1955. Elle est dédiée à saint Eustache.

Eustache, ou Placidius, est un brillant officier romain. Alors qu´il est à la chasse, un cerf magnifique fuit devant lui, puis s´arrête et se retourne. Eustache remarque que le cervidé porte une croix entre ses bois. La voix du Christ s´élève. L´officier romain, son épouse et ses deux enfants se font alors baptiser. L´empereur Trajan exige qu´il renie sa foi chrétienne et adore à nouveau les dieux païens. Courroucé devant le refus d´Eustache, Trajan le fait jeter aux lions. Le même sort est réservé à sa femme et à ses enfants. Dociles, les lions se couchent à leurs pieds. Furieux l´empereur décide d´enfermer les chrétiens dans un taureau d´airain que l´on fait rougir au feu, mais les corps ne brûlent pas. Retrouvés intacts, ils sont ensevelis par les fidèles.

Ainsi naît la légende de saint Eustache.

La chapelle Saint-Eustache est une chapelle frairienne située au bord de l´ancienne route de Fougères. Elle devait exister en 1623 puisqu´on trouve mention de l´ancien gibet seigneurial de Saint-Etienne, élevé « au haut de la lande de Saint-Eustache ».

L´édifice actuel semble avoir été bâti au 17e siècle. On y voit une table d´autel composée d'une énorme dalle posée sur deux colonnes, et vraisemblablement à l'origine sur un massif triangulaire central.

Cette chapelle était le but d´un pèlerinage très fréquenté le jour du Vendredi-Saint, par les habitants de toutes les paroisses voisines, non seulement de Bretagne, mais encore de Normandie et du Maine, qui venaient s´y faire évangéliser. On y vénérait une très ancienne statue en bois. A noter que la paroisse de Saint-Etienne est la patrie de saint Hamon, moine de Savigné. Ce dernier naquit dans les dernières années du 11ème siècle au village de Landécot, qui subsiste encore de nos jours (Pouillé de Rennes).

A proximité de la chapelle, des marchands ambulants viennent vendre, le vendredi saint, des bagés (sorte de pain), ainsi que des coques, des sardines et des harengs. Restaurée en 1955 par la commune dont elle est la propriété, cette chapelle n´est presque plus fréquentée par les pèlerins.

Une pierre à bassin se trouve près de la chapelle Saint-Eustache. Il s'agit d'un affleurement naturel de granite, tel qu'on en trouve dans tout le Coglais sous le nom de « cruères ». Le jour de l'assemblée du vendredi saint, les jeunes filles en quête de maris se tenaient en équilibre au sommet de cette pierre et jetaient un regard circulaire sur la foule. Elles étaient assurées de croiser le regard du futur fiancé. Le soir du 20 septembre ' fête de saint Eustache ', après le coucher du soleil, les femmes stériles venaient se frotter les seins contre cette pierre, afin de devenir mères. Selon la légende, un trésor est caché sous la pierre, et celui qui le découvrira mourra dans l'heure qui suit. Ce bloc de granite de 1m. 50 de hauteur présente un bassin elliptique de 0.90 m et 0.80 m de diamètre sur 0.15 m de profondeur ; ce bassin est considéré dans le pays comme une pierre propice.

Les croix de la commune :

On dénombre 45 croix sur la commune de Saint-Etienne-en-Coglès, 37 sont en granite et 8 en bois.

La croix Gourgou est remarquable avec ses deux niches à Vierge superposées, elle est appelée « croix Gourgou » en référence à Saint-Gorgon.

Fixée au pignon d'une maison, la croix de la Frénouse, oeuvre d'un charron, est la seule de la commune à porter les instruments de la passion. Surmontée d'une croix, la niche contenant la statue de la Vierge est entourée des clous, de la pince et du marteau, du calice, du coeur, de l'ostensoir, de l'échelle pour monter au paradis, des 30 deniers de Judas et de la tête de mort. Il est remarquable que cette croix ait été conservée. En effet, une croix de bois n'a généralement pas la même durée de vie qu'une croix en pierre.

L'histoire de la création de la croix de Pron est assez cocasse. Des tailleurs de pierre n'ont pas assez d'argent pour régler la nourriture qu'ils prennent tous les jours à la ferme de Pron. Le fermier propose alors un arrangement : il demande aux artisans d'exécuter une croix, qui bien sûr coûte plus cher que les victuailles. Il règle la différence et exige que la croix ait une niche à Vierge entourée de trois écots, deux écots sur le fût et sur le socle une main, la sienne.

Le prieuré :

Hamelin, évêque de Rennes (1127-1141), donna aux chanoines réguliers de Toussaints l'église de Saint-Etienne de Fougères ; il s'agit évidemment ici de Saint-Etienne-en-Coglais (Saint-Etienne-en-Coglès). Ce prélat avait commencé par être abbé de Saint-Aubin d'Angers (abbaye, située dans un faubourg d'Angers et fondée en 1108 par Regnaud, évêque de cette ville), et avait dû connaître en cette ville Robert, premier abbé de Toussaints, auquel il fit ce don. Son successeur sur le siège de Rennes, Alain Ier, confirma au même abbé Robert, vers 1145, la donation de l'église de Saint-Etienne (Gallia christiana, XIV, 710). C'est probablement vers cette époque que fut construite l'église tout à la fois priorale et paroissiale de Saint-Etienne-en-Coglès. Le prieuré-cure de Saint-Etienne, tombé en commende vers le 16ème siècle, demeura en cet état jusqu'au milieu du 18ème siècle. A cette dernière époque, Louis-Pierre Broc de la Tuvelière, prieur-recteur, résigna son bénéfice en faveur de son fils Hongré-Pierre Broc de la Tuvelière, qui se fit chanoine régulier vers 1750. Les successeurs de ce dernier continuèrent jusqu'au temps de la Révolution à appartenir à la Congrégation de Sainte-Geneviève (Registre des insinuations ecclésiastiques de l'évêché de Rennes). En 1543, le prieur commendataire Sébastien Thomé, trésorier et chanoine de Rennes, déclara au roi, le 21 juin, que son prieuré se composait « d'une maison priorale avec cour, jardin et hébergement, et de quatre pièces de terre, le tout contenant environ 8 journaux » (Archives départementales de la Loire-Inférieure). Mais, en 1790, les dépendances du prieuré avaient augmenté un peu, et frère François Richer, chanoine régulier, alors prieur-recteur, jouissait : du presbytère et de son pourpris, estimés 250 livres de revenu ; ... de deux jardins et de 13 journaux de terre, estimés ensemble 328 livres de rente ; ... de la totalité des dîmes de la paroisse, évaluées à 4 000 livres ; total du bénéfice, 4 578 livres de rente. Cette estimation des revenus fut celle de la municipalité de Saint-Etienne à cette époque ; toutefois le prieur François Richer prétendit, le 24 février 1790, n'avoir en réalité que 10 journaux de terre et 4 000 livres de rente ; il ajouta que ses charges montaient à environ 1 200 livres ayant deux vicaires à entretenir, des décimes à payer, etc. (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1, V, 27).

Photographe à l'Inventaire