Les constructions en pan de bois de La Guerche-de-Bretagne témoignent d’une diversité et d’une continuité dans le temps remarquable.

Un ensemble de maisons à porche, du XVIe au XVIIIe siècle

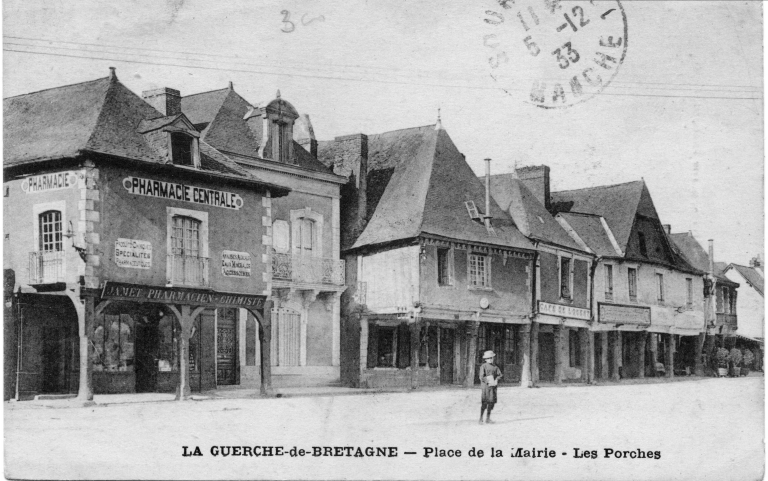

Au XIXe siècle, la Guerche-de-Bretagne comptait encore une trentaine de maisons à porche, dont une dizaine existe toujours en 2021. L’enfilade des porches créait des galeries couvertes, ouvertes sur les commerces du rez-de-chaussée. Ces édifices se concentraient autour de la place centrale, lieu de marché, et des rues adjacentes. Localisées pour la plupart intramuros, on en trouve aussi dans les faubourgs : ainsi, parmi les quatre maisons à porche mitoyennes dessinées route de Rennes sur le cadastre napoléonien de 1827, une subsiste jusqu’au début du XXe siècle au niveau de l’actuel n°36.

La technique du pan de bois est réservée à la mise en œuvre du porche ; le reste de l’habitation est en maçonnerie. Les porches sont soutenus par des poteaux de bois isolés du sol par des dés de pierre. L’écart entre les poteaux est de 3 mètres en moyenne.

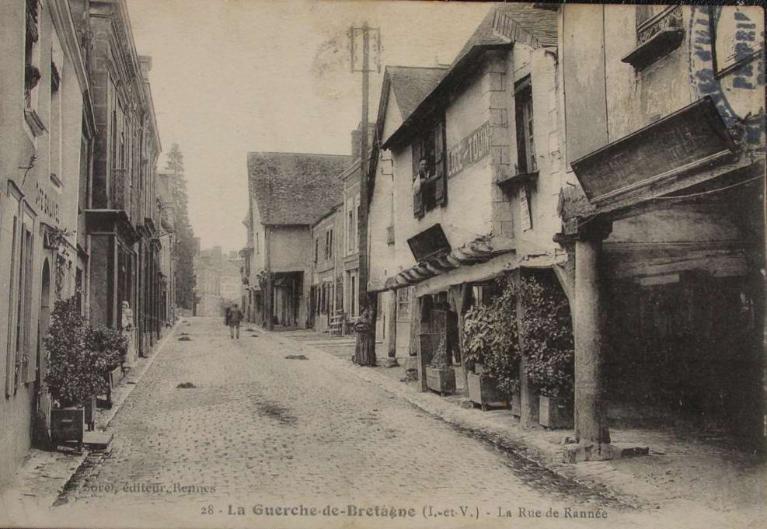

Des décors sont portés sur les têtes élargies des poteaux soutenant les porches, les entretoises lorsqu’il y en a (4-6 rue de Nantes, 8 rue d’Anjou) et les poteaux d’étage, mais ces sculptures-là ont pour la plupart disparu, bûchées lorsque les façades ont été enduites au ciment au début du XXe siècle. De fait, la plupart des façades autour de la place portent encore un décor de faux colombage qui masque le pan de bois réel. Des motifs inspirés de l’Antiquité et de facture semblable sont visibles sur plusieurs maisons : 8, 8bis, 10 et 12 rue d’Anjou, 4-6 rue de Nantes ainsi que sur des porches disparus dont témoignent des cartes postales. D’autres édifices sont plus sobres, comme le 2 et le 34 rue de Nantes, voire même nettement plus frustres comme le 2 rue d’Anjou ou le porche disparu au 36 de la rue de Rennes.

L’assemblage de ces porches se réalise de la manière suivante : les poteaux à tête élargie sont creusés pour recevoir une sablière haute (assemblage à enfourchement). Poutres de rive et poutres principales s’ancrent ensuite au-dessus de chaque poteau et soutiennent la sablière basse. Les abouts des autres solives, qui reposent sur la sablière haute, sont soit visibles comme au 1-3 rue du Cheval Blanc ou sur un porche disparu rue de Nantes, soit cachés par des entretoises. Les poteaux de l’étage sont assemblés dans la sablière basse en façade, dans les poutres de rives sur les petits côtés du porche. Sur quelques porches dont les poteaux sont de section plus faible, il n’y a pas d’enfourchement de la sablière haute. Des aisseliers viennent alors renforcer l’assemblage entre les poteaux, la sablière et les poutres de rive (14 rue d’Anjou, 7-9 rue du Cheval Blanc). Un porche disparu au 24 rue de Nantes semble avoir eu des poteaux montant de fond (cf. illustration). Il était encore en place dans la deuxième moitié du XXe siècle (http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo381809).

Les contreventements dessinent en façade principale des motifs losangés (10 rue d’Anjou, 4-6 rue de Nantes) ou en chevrons (porche disparu qui jouxtait le 4-6 rue de Nantes) ; de simples poteaux et écharpes déchargent les petits côtés des porches. Le 34 rue de Nantes a quant à lui un pan de bois très simple de poteaux verticaux avec deux croix de Saint-André sous la fenêtre centrale. Sur cet édifice, on peut repérer des marques de charpentier sur les bois du pignon qui témoignent de l’homogénéité de la construction.

La plupart des porches sont percés d’une ouverture centrale sur leur façade principale. Les allèges sont alors déchargées par des croix de Saint-André. Sur les poteaux d’huisserie du 10 rue d’Anjou, on peut repérer des marques de charpentier qui correspondent pour partie aux éléments du contreventement en losanges.

De par son décor et sa mise en œuvre, la majorité des porches peut être attribuée au XVIe siècle avec des remaniements plus ou moins importants aux siècles suivants. Les constructions les plus sobres sont peut-être plus anciennes. Des analyses dendrochronologiques permettraient de préciser leur datation.

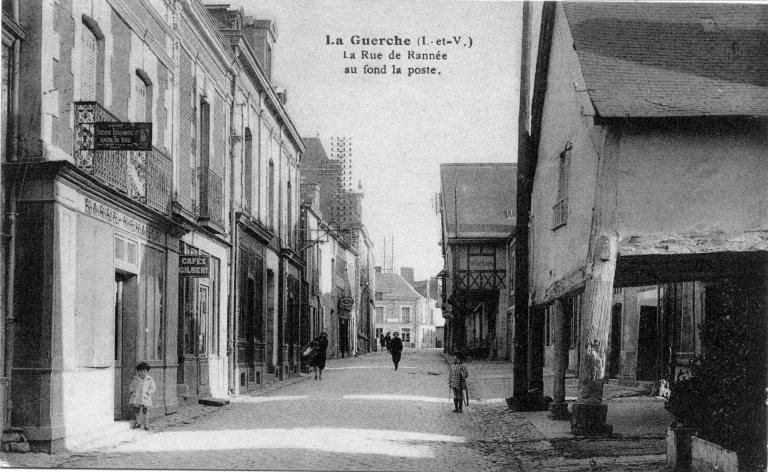

Parce qu’ils prennent de la place sur l’espace public, les porches sont accusés dès la fin du XVIIIe siècle de gêner la circulation, notamment aux alentours des halles où se pressent les attelages et les marchands. Les plans d’alignements produits au XIXe siècle ainsi que d’autres archives témoignent de ces réaménagements urbains. Rue d’Anjou, une partie du 8bis a disparu ainsi qu’un bâtiment à porche à l’emplacement du 20. Ces deux disparitions ont eu lieu au tout début du XXe siècle. Le porche du 8 rue de Nantes, anciennement rue de Rannée, ainsi que trois maisons mitoyennes aux 20, 22 et 24 ont été successivement mis à bas. Un plan de la fin du XVIIIe siècle indique bien d’autres porches dans cette rue, dont il ne reste pas traces (Jarry 1914). Il en est de même pour la rue Notre-Dame, de l’autre côté de la place des halles. Des cartes postales du début du XXe siècle gardent le souvenir d’une maison à porche essentée d’ardoises au 10, disparue après les années 1930. La percée de la rue Duguesclin a par ailleurs entraîné dans les années 1850 la démolition de plusieurs édifices en pan de bois, y compris des dépendances, au niveau de la rue Notre-Dame mais aussi autour de la place Duguesclin (anciennement place de la Gâte). On dispose ainsi de descriptions préalablement aux destructions, le plan-type de la maison à porche étant : porche, boutique derrière et deux pièces à l’étage dont une au-dessus du porche. Enfin, rue du Cheval Blanc, un porche a disparu au 9.

Quelques édifices en encorbellement

La ville abrite d’autres types d’édifices en pan de bois, à l’image de la maison au 5 rue d’Anjou dont l’étage en pan de bois enduit s’appuie sur un mur pignon en encorbellement du côté de la rue des Chapelles. La reproduction d’un dessin de 1846 donne à voir une maison à pignon sur l’ancienne rue Saint-Nicolas, probablement au 3 de la rue Notre-Dame, face à des maisons à porches. Ses murs gouttereaux accompagnent l’encorbellement des deux étages (http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo307532).

Rue du Cheval Blanc, trois maisons mitoyennes sont construites en pan de bois. Au 4-6, sablières et entretoises sont moulurées et un pigeâtre d’origine porte un décor torsadé. Ces édifices sont fortement remaniés : remontages, troncature du 4 lors de l’agrandissement de la collégiale, etc. Au 22 rue du Cheval Blanc se trouve un imposant bâtiment avec probable tour d’escalier à l’arrière et dont l’enduit laisse deviner un encorbellement.

Façades à pan de bois en retrait

À l’inverse, deux édifices témoignent de constructions où la façade en pan de bois de l’étage est en retrait du rez-de-chaussée maçonné. Au 53 rue Neuve, le pan de bois est masqué mais l’essentage d’ardoises laisse deviner le retrait. Un fort débord du toit permet par ailleurs de chasser la pluie le plus loin possible de la façade. Une pierre gravée « 1636 » est en remploi dans la maçonnerie du rez-de-chaussée. Au 48 rue d’Anjou, des éléments suggèrent aussi une première datation de l’ensemble au XVIIe siècle. Apparent, le pan de bois donne à voir une structure symétrique à poteaux verticaux et écharpes. Des marques de charpentiers sont lisibles et permettent de repérer les bois d’origine.

Adaptabilité et continuité d’une technique constructive

Le pan de bois est par essence une technique de construction qui produit des bâtiments réparables et adaptables : reprises par enture des poteaux sur plusieurs porches ; remplacement de pièces de bois pour permettre à la structure entière de durer ; agrandissement des ouvertures pour les faire correspondre au goût du jour. Le 18 octobre 1851, un arrêté préfectoral autorise ainsi monsieur Amiard à « ouvrir une fenêtre dans la façade du porche à la condition d’employer les potelets actuels pour jambages (…) » (AD 35 : 3U 6 734).

Si le pan de bois des façades antérieures au XVIIe-XVIIIe siècle était fait pour être vu, il a par la suite été enduit. Sur les cartes postales de la fin du XIXe siècle, de la peinture crée de faux chainages d’angle – on cherche ici à donner l’illusion de la pierre. Au début du XXe siècle, la plupart des maisons à porches sont enduites au ciment et décorées d’un faux colombage. Par ailleurs, plusieurs édifices sont ou ont été essentés d’ardoises.

D’autres modifications beaucoup plus radicales ont déjà été évoquées : suppression de porches, réalignement de façades, modifications de rez-de-chaussée, etc. jusqu’à la disparition totale de l’édifice. Des éléments en pan de bois de la période contemporaine correspondent ainsi à la reprise de façades plus anciennes.

Le pan de bois continue d’être mis en œuvre à La Guerche-de-Bretagne jusqu’au début du XXe siècle. Le recensement rend compte du nombre important de ces édifices – maisons, parties de maison ou dépendances – encore en place aujourd’hui. Les façades sont droites avec un pan de bois simplifié et très souvent enduit, comme au 5 rue Neuve ou le pignon du 5 rue Notre-Dame. On repère enfin quelques exemples de constructions en série aux 33, 35 et 37 Faubourg de Vitré.