Présentation de l'opération d'Inventaire Préliminaire :

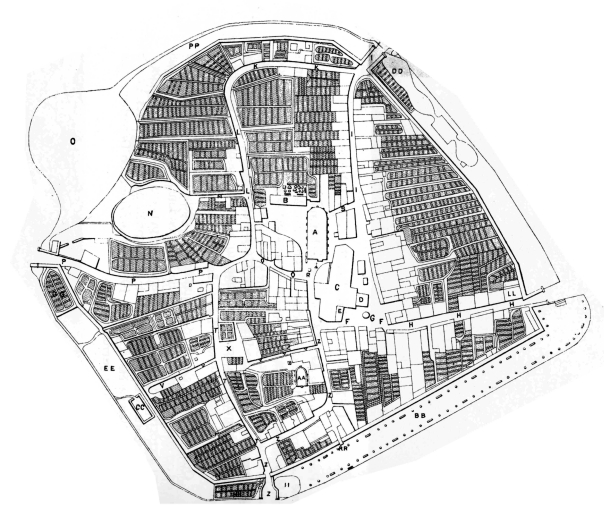

La présente enquête a été réalisée au cours des mois de juillet, août et septembre 2004. Elle comprend 520 dossiers et 1912 photographies relatifs à des bâtiments antérieurs au milieu du 20e siècle. Ces dossiers n'ont pas la prétention d'être exhaustifs, cependant, ils contiennent différents types d'informations : description, datation, historique, renseignements sur les matériaux, photographies du bâtiment, localisation cartographique de ce dernier, etc. Sur les 520 dossiers, 56 ont été sélectionnés en vue d'une étude approfondie future. D'autre part, un certain nombre de bâtiments antérieurs au milieu du 20e siècle ont simplement été recensés, c'est-à-dire qu'ils sont localisables grâce au système d'information géographique Géo Viewer [voir le mode d'emploi d'installation dans le menu du démarrage]. Cependant, des transformations importantes ne permettant pas d'interpréter ces bâtiments, ils n'ont pas fait l'objet d'un dossier individuel.

Présentation générale de la commune :

La Guerche-de-Bretagne dépendait de la paroisse de Rannée jusqu'à la Révolution, même si dès le 12e siècle, il s'agissait d'une véritable petite ville regroupée autour d'une motte féodale. La Guerche-de-Bretagne était en effet qualifiée de baronnie et bénéficiait d'un droit de haute justice ; elle était composée de huit paroisses. Elle était également une des 42 villes de Bretagne siégeant aux États. En 1790, elle est érigée en chef-lieu de district.

Trente-six seigneurs succèdent à Menguen à la Guerche-de-Bretagne à partir de la fin du 10e siècle. Au début du 13e siècle, Guillaume II (1195-1223), fait construire l'église de la Guerche et institue un collège de 12 chanoines. Il est enterré dans l'église collégiale sous un monument composé d'un gisant. Vers 1250, Geoffroy III (1223-1270) fait vraisemblablement construire l'enceinte urbaine. La collégiale est pillée par les protestants en 1563 ; leur troupe était retranchée au manoir de la Vannerie, situé à un kilomètre de la ville. Entre 1589 et 1592, sévissent les guerres de la Ligue. La Guerche-de-Bretagne est assiégée par 2500 anglais et royaux qui obtiennent la réédition des 400 soldats de Mercoeur. Après cette épisode, l'enceinte urbaine est relevée grâce à une autorisation de lever des octrois obtenue par la ville. En 1739, les restes du château sont abattus et servent en 1740 à la construction de l'Auditoire, siège de la communauté de ville, situé à l'extrémité des Halles qui occupaient alors la place de la Mairie.

La commune de la Guerche-de-Bretagne se trouve à 22 kilomètres de Vitré et 42 kilomètres de Rennes. Elle est située à l'extrémité sud-est du département à proximité du département de la Mayenne. Il s'agit d'ailleurs d'une des Marches de Bretagne au même titre que Vitré et Fougères par exemple.

Le territoire de la commune n'excède pas l'altitude 80 mètres ; il n'est traversé par aucun cours d'eau important. En ce qui concerne les bois et forêts, il existe un bois au lieu appelé le Temple ; la forêt de la Guerche, actuellement située sur le territoire de la commune de Rannée s'étend sur 3000 hectares.

Cette commune s'étend sur 1153 hectares et compte un peu plus de 4000 habitants. Le territoire de la commune est peu important par rapport au nombre d'habitants, en effet, la majorité des constructions se concentre en ville et la campagne représentant une petite surface, c'est la raison pour laquelle il existe peu de fermes.

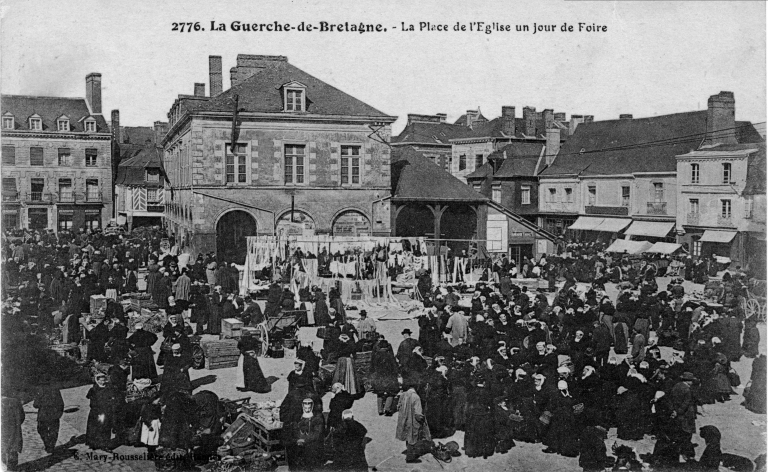

Les activités principales de la commune étaient l'agriculture, le commerce et la tannerie. Les productions agricoles majeures des fermes de la commune étaient les céréales et le cidre. Le cidre produit était stocké dans les celliers des fermes de la commune ; ces derniers sont d'ailleurs de taille importante dans la majorité des cas. A partir du 16e siècle, le négoce se développe à la Guerche-de-Bretagne. La culture de plantes telles que le chanvre dans les communes environnantes a contribué au développement important du commerce. C'est à la Guerche-de-Bretagne que ces toiles de chanvre fabriquées dans les fermes alentours étaient revendues à des marchands spécialisés négociant eux-mêmes ces toiles jusqu'à Saint-Malo. Par ailleurs, la tannerie était également une activité florissante dans cette commune à partir du 18e siècle. Certaines usines telles que l'usine Truchelu en témoignent puisque celle-ci produisait du tannin destiné au tannage des peaux.

La ligne de chemin de fer Vitré-Châteaubriant, desservant la Guerche-de-Bretagne, fut ouverte en 1879 ; elle a fonctionné moins d'un siècle. La gare de la ville était située avenue de la Gare, actuellement avenue du Général Leclerc ; elle fut détruite en 1972. La présence d'une gare a favorisé le développement de la construction et de l'activité industrielle dans ce secteur situé au nord de la ville médiévale.

Par ailleurs, dans le but de désenclaver les campagnes du département, au début du 20e siècle, le Conseil Général se dote d'un réseau à voies étroites. En 1904, à la Guerche-de-Bretagne, la gare des tramways d'Ille-et-Vilaine accueille le premier tramway à vapeur.

Les matériaux :

Le matériaux de construction le plus utilisé est la microdiorite de quartz ; elle appartient à la famille des granites. Cette pierre était extraite localement lors de la construction des bâtiments. Aujourd'hui, les carrières de Louvigné-de-Bais exploitent encore ce type de pierre. Cette pierre, de couleur beige, présente des veines ocres ; elle possède certaines caractéristiques propres au granite : elle est dure, composée de grains, cependant, dans certains cas, elle se détériore notamment lorsque qu'elle est associée au ciment. La microdiorite de quartz est utilisée sur les bâtiments de la ville quelle que soit leur époque de construction.

Les schistes sont également employés sur certains bâtiments de la commune. Le schiste ardoisier est essentiellement utilisé pour les chaînages d'angle et les appuis de fenêtre. L'utilisation du schiste pourpre de Pont Réan est beaucoup plus rare, une seule maison (faubourg de Rennes) de la commune est entièrement élevée avec ce type de pierre.

Le torchis est un matériau très rarement utilisé en campagne. Seules quelques dépendances (la Martinière...) sont construites à pans de bois, c'est-à-dire en utilisant une structure en bois avec un remplissage de torchis (terre et herbe sèche). Dans le centre ville, il subsiste quelques exemples de maisons à pans de bois ; il s'agit principalement des maisons à porches datant du 16e-17e siècle.

La brique est utilisée sur certains bâtiments de la seconde moitié du 19e siècle. La brique en façade présente souvent un appareillage soigné alternant carreaux et boutisses. A la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, la brique est très utilisée pour les encadrements de baies, les chaînages d'angle, les bandeaux, les corniches... Il est vraisemblable que la brique utilisée provenait des briqueteries de Janzé ou de Châteaugiron.

L'ardoise est le matériau principal de couverture des bâtiments, cependant, plusieurs exemples de couvertures en tuiles mécaniques existent en campagne et en ville. En campagne, ce type de couverture a été introduit à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle par une famille de propriétaires du Maine-et-Loire. En ville, les bâtiments possédant des couvertures de tuiles remontent tous à la première moitié du 20e siècle. L'usage de la tuile en couverture est souvent associé aux maisons modestes ou bien aux villas.

Entre les deux guerres, des maçons italiens viennent s'installer à la Guerche-de-Bretagne, notamment les familles Cerruti et Baldo. Ils introduisent les enduits au ciment et la technique de la mosaïque.

Photographe à l'Inventaire