122 édifices ont été recensés dans le cadre de l'étude d'Inventaire topo-thématique, permettant de dresser un portrait des patrimoines artisanaux, commerciaux et industriels.

De nombreuses maisons à boutiques

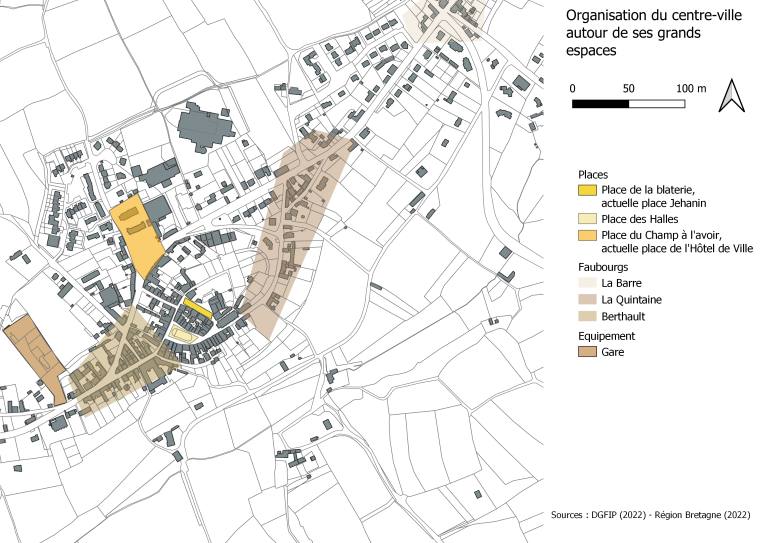

Dès le 12e siècle, la commune de Bécherel nourrit une relation étroite avec les activités marchandes et productives, qui trouvent écho dans l’architecture et l’urbanisme, et se traduisent dans la toponymie des lieux : place des Halles, place du Marché aux grains, champ de foire aux bestiaux, etc. L’implantation des boutiques est florissante autour de ces places, et nombre d’entre elles présentent des devantures en applique travaillées, soignées, moulurées, avec des boiseries et des armoires murales à l’intérieur. Les activités commerciales sont variées : chapeliers, coiffeurs, tailleurs, épiciers, cordonniers, débitants, cafés, mécaniciens, bouchers, horloger, pharmacien, quincailliers-ferblantiers… Au cours des 19e et 20e siècles, plusieurs commerçants changent d’adresse tout en restant aux abords des places (certains à plusieurs reprises). Certains au contraire imposent leur signature et s’installent durablement dans l’édifice : l’horlogerie Maillard, la pharmacie Day, la chapellerie puis épicerie Hervé. En grande majorité, les débits de boissons viennent en complément d'activités principales souvent d'artisanat (cordonnier, plâtriere...), le plus souvent tenues par les épouses. En 1920, 42 débits de boissons sont recensés sur la commune, alors qu’un seul café est identifié, sur la place des Halles, répertorié dans l’annuaire départemental des commerces en 1911.

L’îlot de la Filanderie, le dernier îlot accroché à la colline sur son versant sud, accueille également de nombreuses activités commerçantes. Il dispose de parcelles en lanières, à double entrée, qui lui permettent d’accueillir de véritables unités de commercialisation et de production, dont le magasin est ouvert sur la place ; l’atelier est accessible depuis l’arrière, avec un accès direct sur l’ancienne rue des Douves. Cette disposition du parcellaire était déjà utilisée au XVIIe siècle par les tisserands, et perdure ainsi aux 19e et 20e siècles : un boucher (une boutique, un abattoir), un marchand de vins (une boutique, un bâtiment de stockage), et même un marchand de chevaux entre 1900 et 1920 (une boutique, des écuries). Une maison située place de la Croix, ancien hôtel au 18e siècle, disposait également de sa propre boulangerie en fond de parcelle.

Les artisans sont nombreux dans ces activités, quelles que soient les époques. Ils sont ferblantiers, quincaillers, serruriers, bourreliers, électriciens, couvreurs… Comme pour les commerçants, la boutique, souvent modeste, donne sur la rue et les ateliers de travail sont situés à l’arrière, au fond de la cour intérieure, comme c’est le cas au 5 rue de la Beurrerie. Les bourreliers utilisent également les greniers pour étendre les peaux. La rue des Francs Bourgeois est très représentative de ce quartier d’artisanat et métiers de proximité.

Avec l’évolution des activités commerciales au cours des siècles, le tissu bâti, parcellaire, s’adapte aux fonctionnements des activités.

De la proto-industrie textile rurale dispersée au 16e siècle à la tannerie industrielle concentrée au 19e siècle

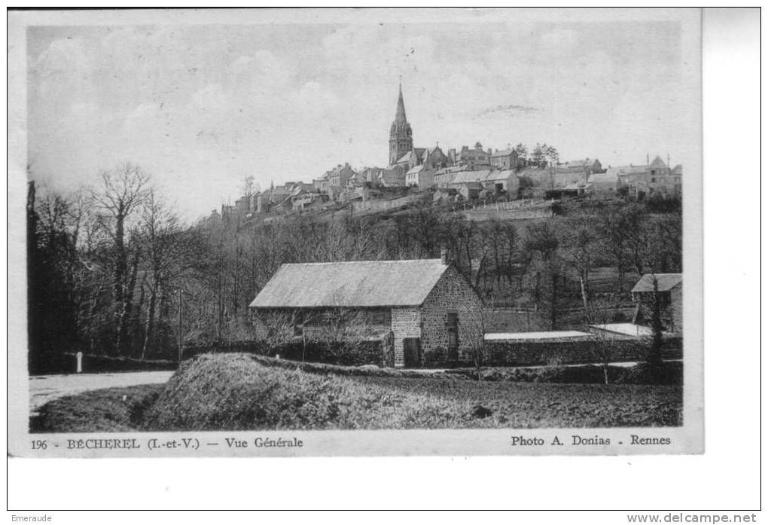

Territoire riche en ressources en eau, avec un ruisseau et des étangs en contre-bas de la colline, Bécherel est lieu d’implantations industrielles, de différentes formes, au cours du temps. L’eau, force motrice sans cesse renouvelée, est en effet une composante essentielle des process de fabrication pour les tanneries, moulins à tan, à papier, à foulon, à grain, les forges, etc.

Bécherel signifie d’ailleurs « moulin », et une charte du 12e siècle indique que quatre sont présents sur le territoire : deux moulins à vent sur les hauteurs et deux moulins à eau en contre-bas, le moulin du Prieuré (dont la digue est toujours visible) et le moulin de l’Etang. Le premier est renseigné comme « moulin à tan » dans le cadastre napoléonien ; le second aurait accueilli une laiterie au 15e siècle puis une minoterie vers 1830, complété d’un entrepôt à grains en 1815, puis d’un silo à grains (au XXe siècle), construit rue de la Libération. En 1886, il disposait d’une turbine électrique pour alimenter la tannerie Jehanin en courant électrique. Avant l’installation de cette dernière, l’activité était déjà présente bien que de manière plus artisanale (moulin à tan du Prieuré, tannerie de la Croix Calaudry - avec grange à tan…). Au fil des siècles, certaines de ces activités artisanales opèrent ainsi des changements dans leurs processus de fabrication avec des tentatives d’industrialisation : c’est le cas de la famille Lessard, qui crée un entrepôt semi industriel pour l’élevage et la vente de ses volailles.

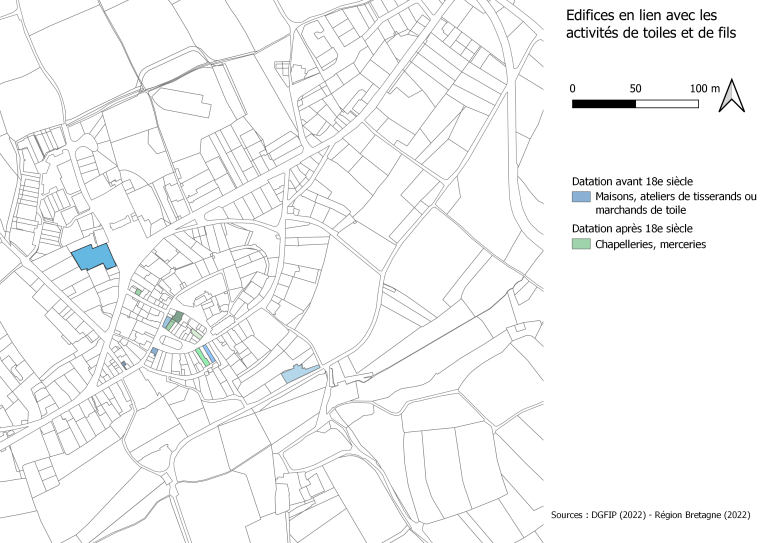

Acteurs d’une proto-industrie textile, des tisserands et marchands de toiles sont par ailleurs présents à Bécherel dès le XVIe siècle, le fond de vallon occupé par une succession d’étangs étant propice au rouissage du lin et du chanvre. Au siècle suivant, la ville est le lieu de production d’un des meilleurs fils de Bretagne, et l’enceinte fortifiée protège les négociants de toiles et les marchands qui viennent vendre et s’approvisionner au marché hebdomadaire sous les halles médiévales. Les tisserands s’installent à l’intérieur de la ville, et les marchands de toiles dans des demeures de prestige, à l’extérieur, comme celles de la Ville Malet et du 3-5 route de Linquéniac, dont les façades avec moulures d’encadrement de la porte et les corniches à modillons de pierres sculptées témoignent de l’aisance financière de leur propriétaire. Les marchands de tissus ou de fils disposent d’une maison d’habitation en profondeur et d’un atelier en fond de cour, avec une poulie qui facilite le stockage des fils (de lin et de chanvre) au grenier (par exemple, au 11 rue de la Filanderie). Un étage de réception, est présent au premier étage. Des marques de marchands de toiles sont encore visibles sur les linteaux de certaines maisons, comme au 4 Place de la Croix, à l’arrière du bâtiment. A proximité de la Rance, des ports de Dinan et Saint-Malo, les tanneurs, les tisserands et marchands de toiles nourrissent l’activité maritime, comme la production de toiles de chanvre et de cuirs pour la marine.

Le territoire accueille également un immeuble commercial qui sert de fabrique de galoches à la fin du XXe siècle et d’entrepôts pour la tannerie Jehanin (selon un modèle architectural proche de celui des immeubles présents dans l’intramuros de la Ville de Saint-Malo), ainsi qu’une forge, devenue usine de fabrication de machines agricoles.

Bécherel, pôle de commerce et d’échanges

Avec ses deux halles, ses marchés et foires, Bécherel constitue un pôle d’échanges commerciaux important sur le territoire

Bécherel, qualifié de « marché de considération » en 1764, est singulière dans l’organisation des marchés et foires, par l’importance, les singularités et la régularité de ses foires et marchés. Spécialisés dans la confection de fils, les paysans y font chaque semaine « gros débit de fil, filasse, beurre et blasterie ». En outre, trois des cinq foires annuelles du bourg, sont qualifiées d’importantes. On y débite les mêmes produits qu’au marché, auxquels s’ajoutent « toutes sortes de bestiaux ». Ces ventes rapportent environ 2000 livres au fermier des droits, soit bien davantage que dans d’autres localités.

Place commerciale, Bécherel dispose dès le 17e siècle d’auberges réputées, tels que l’hôtel de France et l’auberge de l’Ecu de Laval, désigné également l’hôtel de l’Europe, comme renseignés dans les actes notariés des édifices concernés

L’arrivée d’une nouvelle voie de communication en 1843, dite rue neuve, actuelle route de Montfort et rue de la Libération, puis d’une gare de tramway en 1902, permet l’extension du faubourg Berthault - dans la ville basse – où se développent les activités dédiées aux voyageurs et connectées à l’activité du Champ de foire (foire aux bestiaux, vente de denrées). De nombreux hôtels s’implantent ainsi le long de cette nouvelle voie et à l’entrée du faubourg.

Ainsi, un hôtel est construit, place des halles, en granite bleu, pendant la même période, avec des pierres de taille, avec un accès aux écuries depuis la rue neuve, rue de la Libération aujourd’hui.

L’hôtel Rouyer, (du commerce), construit au 19e, accueillait la clientèle des foires et des marchés.

Les hôtels construits à la fin du 19e présentent des caractéristiques communes. Ils présentent un ordonnancement des baies, l’utilisation de pierre de taille en granite bleu et des écuries à proximité immédiate.

A la fin du 19e siècle, outre l’hébergement, de nombreuses activités marchandes et commerciales sont dédiées au « bon séjour » des voyageurs : des marchands « de gros » (vins, œufs, beurre) s’implantent ainsi à proximité immédiate de la gare. Les marchands de vin sont d’ailleurs susceptibles de partager le sommet de la hiérarchie du commerce alimentaire avec les marchands et les marchands négociants. Le commerçant « Perdriel » fait par exemple construire à côté de ses entrepôts, rue de la Libération, une demeure imposante. .

La ville est un lieu d’actes juridiques et de transactions financières, comme en témoignent encore certains édifices, dont le perron ou le toit en pavillon ou les boiseries intérieures sont remarquables, traduisant un certain « standing » : le pavillon de la Barre, à l’entrée du périmètre de l’octroi (impôt sur les marchandises), l’étude notariale du 5 rue de la Chanvrerie, ou encore l’ancien Hôtel royal des Monnaies du 1 rue de la Filanderie.