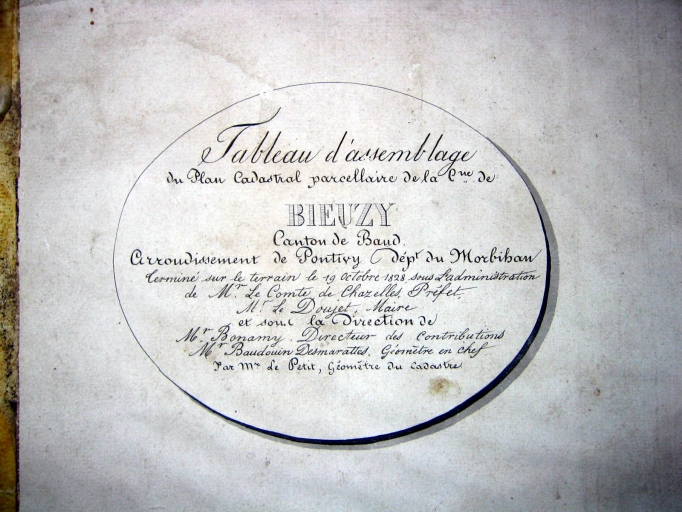

Bordée au nord par Le Sourn et Guern, à l'ouest par Melrand, à l'est et au sud par le Blavet et Pluméliau, la commune de Bieuzy est la plus petite du canton avec 2258 hectares. Elle est traversée par la D1 qui franchit le Blavet à Saint-Nicolas-des-Eaux et contourne puis occupe le sommet de la butte de Castennec.

Bieuzy au fil des temps

La commune de Bieuzy, dont le nom breton est Bihuy, apparaît dans un acte de 1125 comme Saint Bilci, tirant son nom de saint Bieuzy, disciple de saint-Gildas de Rhuys. Cette très ancienne paroisse a été amputée d'une petite partie du nord de son territoire (section dite de Saint-Jean) en 1869 au profit du Sourn, commune du canton de Pontivy. Les vestiges les plus anciens sont situés sur la "butte de Castennec", curiosité géographique formée d'une presqu'île abrupte qu'enserre le Blavet en un méandre large puis très resserré. Les romains y établissent un camp retranché, nommé Sulim sur la carte de Peutinger. Le nom du lieu-dit "la Couarde" serait la traduction de "la Garde", se référant à ce camp. La Vénus de Quinipily, à l'origine controversée, aujourd'hui conservée dans le parc du château du même nom à Baud, provient de la Couarde.

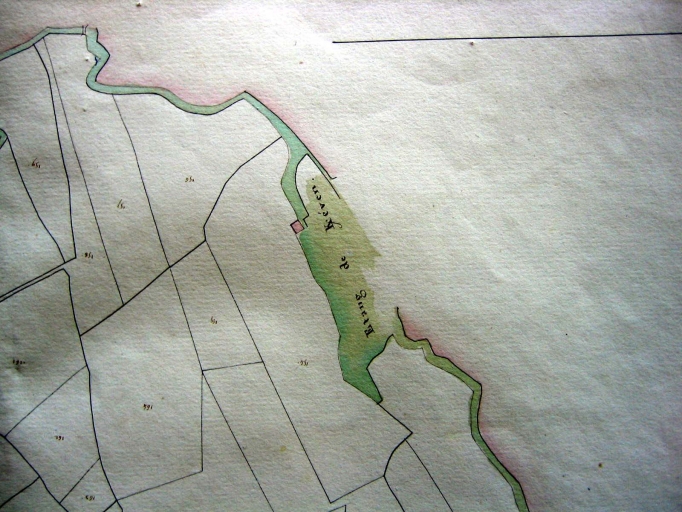

En 538, saint-Gildas et saint Bieuzy se seraient établis dans une grotte dominant le Blavet, sous laquelle fut plus tard construite la chapelle Saint-Gildas.

Saint Gildas aurait fondé en ce lieu le prieuré de la Couarde ; mais cette fondation lui est disputée par Alain de Rohan : le cartulaire de Redon mentionne "en 1125, l'illustre vicomte de Castel Noec (Castennec), Alain (Ier de Rohan) a donné au monastère de Redon une terre situé au Castel Noec pour y construire une église un couvent et un bourg..". Si l'actuelle chapelle de Castennec ne remonte qu'au 16e siècle, elle a succédé à cette ancienne paroisse, devenue par la suite une trêve (Ogée). L'histoire de la paroisse de Bieuzy proprement dite semble confondue avec celle de Castennec. Elle fut plus tard incorporée au doyenné de Guémené.

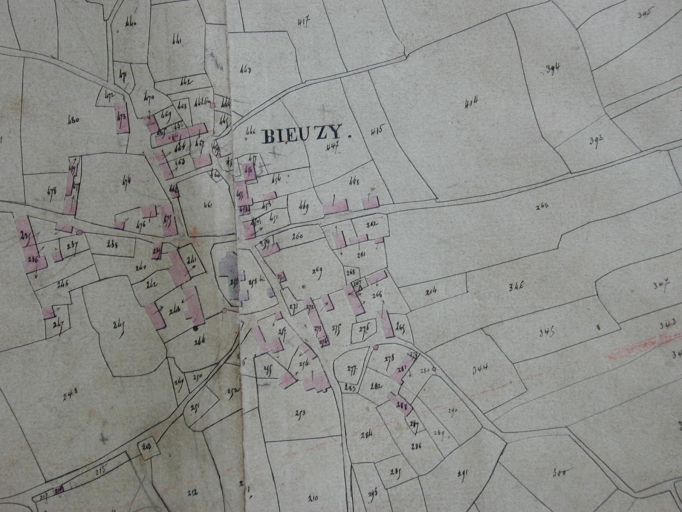

Le château de Castel Noec est établi au même endroit : cet ancien château féodal est le siège du territoire, à l'ouest de la rivière l'Oust, donné en 1221 au vicomte Alain de Rohan par son frère Geoffroi. Le château tombe en ruines, aussi, dès 1228, Alain transporte le siège de la seigneurie sur l'Oust, à Rohan. Du château, le Méné a encore vu l'enceinte triangulaire, les fossés et les tertres marquant l'emplacement des anciennes tours. Il mentionne aussi le souvenir d'une tour carrée disparue (tracé visible sur le cadastre de 1828).

Le territoire resta sous l'emprise des Rohan jusqu'à la Révolution. Peut-être le petit nombre de manoirs attestés sur le territoire du canton et de Bieuzy est-il la conséquence de leur présence.

La famille de Rimaison

A Bieuzy cependant, la famille de Rimaison a laissé de nombreuses traces architecturales : les vestiges du château témoignent de leur richesse au 16e siècle, époque de la construction. Michel de Rimaison est alors écuyer de Charles VI. Outre le château, plusieurs fermes des 16e et 17e siècles, souvent à étage, situées à proximité du château (le Divit, Kerroc'h, le Couedo) en sont sans doute les métairies. Il n'y a pas de doute en ce qui concerne le Couedo qui porte le blason des Rimaison. Ces fermes témoignent de la richesse foncière de la famille. Malheureusement, on ne possède pas de dénombrement de ses terres à cette époque. Michel de Rimaison fit également de nombreuses donations à la fabrique de Bieuzy (et à d'autres édifices religieux du canton et au-delà, tels Saint-Nicodème en Pluméliau, ou Notre-Dame de Quelven en Guen pour ne citer que les deux plus connus) : on trouve les armes de Rimaison à l'église de Bieuzy (1560), la chapelle de Castennec, la chapelle Saint-Samson. Enfin, il faut encore mentionner le très beau moulin de Rimaison, daté 1556.

Outre les constructions liées à la seigneurie de Rimaison, on notera la qualité de la mise en oeuvre dans l'habitat rural aux 16e et 17e siècles. Kertanguy, sans doute du 16e siècle, ancienne métairie noble, détruite après inventaire, ou encore la ferme de Coetmenan, datée 1659, la maison de prêtre de Lezerhy témoignent d'une richesse du monde rural à cette époque.

Les manoirs attestés sont peu nombreux et ont disparu sans laisser de traces : à Kertanguy, il est difficile d'associer le logis au sud du hameau, repéré comme ferme, à un logis manorial. Les vestiges du logis de Kerautum, encore identifiable sur le cadastre ancien grâce à sa tour d'escalier ont été détruits au milieu du 20e siècle, d'après un témoignage oral. Un troisième manoir est attesté à Kerguen, mais là encore, l'état de ruines avancé ne permet pas de déceler un indice de logis manorial.

Les moulins signalés par Ogée sont au nombre de trois : Rimaison qui a subsisté, Saint-Nicolas, qui a été détruit lors de la décision d'élever le niveau du canal du Blavet, et Vieux Moulin, à vent. Ce dernier figure sur le cadastre ancien ; mais sa forme rectangulaire exclut un moulin à vent.

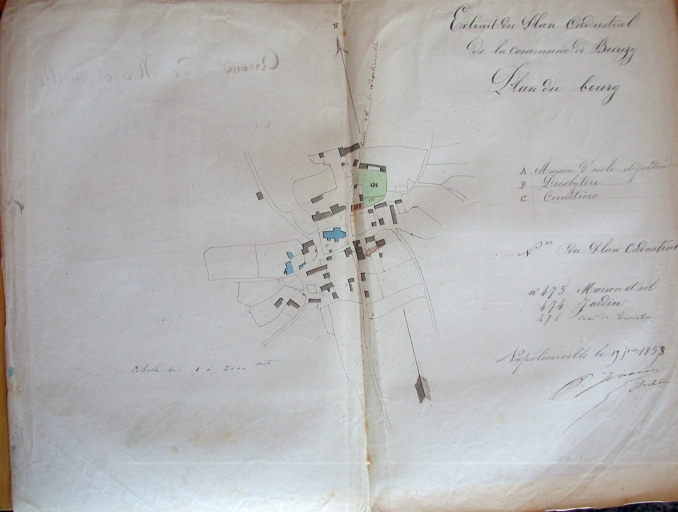

Le désenclavement du 19e siècle

Le 19e siècle est l'époque de l'aménagement du territoire : au début du siècle est prise la décison de réaliser la canalisation du Blavet. Elle est réalisée vers 1829, puis le niveau du canal est exhaussé vers 1860. A la limite sud-ouest du territoire communal, le bourg très excentré, s'est trouvé à l'écart de la départementale D1, reliant Guémené-sur-Scorff à Locminé par Pluméliau, réalisée vers 1830. De la même manière, à la fin du 19e siècle, la première école publique est construite au Resto, plus central. Pourtant, le bourg connaît à la fin du 19e et au début du 20e siècle une importante période de construction, en particulier au nord le long de la route de Guern qui unit le bourg à la Vieille Chapelle et la Motte. Le territoire rural est également concerné par cette intense période de construction. Ainsi, les maisons de lande sont renouvelées, de même que les logis les plus anciens.

A la fin du 18e siècle, Bieuzy comptait 1500 communiants, d'après Ogée, alors avec la section démembrée. En 1889, le chanoine Le Méné mentionne 1336 habitants, on n'en compte plus aujourd'hui (recensement de 1998) que 812.

L 'architecture religieuse

Outre l'église paroissiale, la commune ne compte pas moins de quatre chapelles, ce qui compte tenu de sa superficie est considérable. Cependant, si à l'exception de la chapelle de la Vraie Croix, presque entièrement remontée en 1911, elles sont toutes anciennes, aucune n'est d'importance exceptionnelle.

Deux chapelles portent les armes des Rimaison, la Trinité à Castennec et Saint Samson, ainsi que l'église paroissiale. Castennec porte un double patronage, Rohan, prééminenciers historiques, et Rimaison. La chapelle Saint-Gildas établie sur les bords du Blavet, passe pour avoir été l'ermitage de Saint-Gildas et Saint-Bieuzy. L'édifice actuel, en partie édifié au 15e siècle, est le plus ancien de la commune ; Castennec date de la 2e moitié du 15e siècle, Saint-Samson et l'église paroissiale (daté 1560) au 16e siècle. Le 18e siècle voit la construction à l'église paroissiale de deux chapelles latérales formant transept. Au 19e siècle (en 1822 date portée), la chapelle Saint-Gildas est rallongée. Enfin au 20e siècle, l'église paroissiale se voit dotée d'une nouvelle tour-clocher en 1900 sur plans Abgrall, et la chapelle de la Vraie Croix est remontée en 1911.

Toutes les chapelles sont de plan rectangulaire, sans transept, ni bas-côtés, ni porche. Cependant, à la chapelle Saint-Gildas, on remarquera la présence d'un arc-diaphragme séparant le choeur de la nef (fig. 16). L'église est en croix latine avec chevet polygonal.

La pierre de taille est utilisée pour le choeur de l'église, la chapelle de la Trinité, les murs sud et ouest de la Vraie Croix (pierres anciennes en partie remontées) et la partie ouest (19e siècle) de la chapelle Saint-Gildas. Le moellon régulier est utilisé à Saint-Samson, le moellon irrégulier pour la partie est de Saint-Gildas. Les toitures en ardoise ont toutes leur pignon découvert, à l'exception de la partie ouest de Saint-Gildas.

Deux édifices, l'église paroissiale et la Trinité ont conservé des sablières sculptées de scènes : dragons affrontés, personnage allongé, centaures affrontés du 16e siècle, très proches de ceux réalisés à la chapelle de Locmalo (canton de Guéméné-sur-Scorff).

Chargée d'études Inventaire