Observations générales.

Dénombrement, conditions de l´enquête.

L´enquête sur la commune de Bieuzy a permis de recenser 132 maisons ou fermes (80 maisons et 52 fermes, certaines de ces maisons à double fonction telle la maison d´école au bourg de Bieuzy), sur un total de 441 immeubles au dernier recensement INSEE. Sur ces 132 repérées, 14 fermes ont été sélectionnées (soit environ 10,6 % du corpus), pour leur représentativité ou leur caractère exceptionnel. La limite chronologique du repérage a été fixée aux années 1940, sachant que le deuxième quart du 20e siècle est une période très peu représentée dans la construction rurale, phénomène général aux départements bretons : une seule ferme et dix maisons ont été repérées pour cette période. Le recensement a été systématique : seules les maisons ou fermes trop transformées pour pouvoir interpréter leur structure initiale n´ont pas été prises en compte.

A l´exception des rives du Blavet où la déclivité est forte, en particulier autour de la butte de Castennec, l´espace rural consiste en un plateau peu élevé qui descend du nord en pente douce et ondulée vers le Blavet (fig.1). Le bocage initial a été affecté par le remembrement surtout marqué au nord de la commune ; on remarque encore près du bourg et le long du Blavet haies et talus plantés. La parcelle de la lande du Crano a cependant subsisté, pratiquement intacte entre le cadastre ancien et le cadastre remembré.

La carte géologique montre la rupture opérée par le Blavet entre la zone de granite située à l´ouest, granite dont est constitué la majeure partie du territoire de Bieuzy et Melrand, et l´est où domine le schiste briovérien de Pluméliau. Cependant une petite enclave schisteuse existe dans la partie nord-est de Bieuzy, visible dans les constructions au Divit et à Lezerhy.

Caractères historiques et datation

Historiquement, sur un total de 2258 hectares en 1842 (Ogée-Marteville), la commune compte 1056 hectares de terres labourables, 249 de prés et pâtures, 51 de jardins et vergers, 789 de landes et terres incultes. Les statistiques agricoles de la 1ère moitié du 20e siècle, après l´amputation de la section de Saint-Jean, font apparaître une proportion croissante de terres labourables, de 710 hectares en 1900 à 1550 hectares en 1932 (qui décroît au cours de la guerre : 999 ha), tandis que les landes diminuent en proportion (de 911 en 1900, à 84 en 1932). Les prés sont peu étendus, malgré un nombre important de bovins, vaches, taureaux et boeufs. Quant aux moutons, très nombreux au début du siècle (1550), ils diminuent en proportion de la disparition des landes (encore 300 entre 1930 et 1940). En 1940, il y avait sur le territoire 120 fermes, la plus grosse de 45 hectares, la plupart entre 10 et 20 hectares, 28 de moins de 10 hectares. Le nord de la commune est fertile (Ogée), les limites proches de Guern et Melrand le sont moins (Kersulan, village de lande), ainsi que la lande du Crano.

Sur les 130 maisons ou fermes repérées sur la commune (à comparer avec les recensements INSEE qui comptent 168 logements jusque dans les annnées 1940, date limite du recensement), on ne compte pas moins de 9 maisons ou fermes de la deuxième moitié du 16e siècle (6,8%), l´une à l´état de vestiges datée 1592 (Kercadoret, ferme sélectionnée). On ne doit pas écarter le fait que quelques unes de ces maisons soient peut-être du tout début du 17e siècle. Ce nombre important peut s´expliquer par la présence du château de Rimaison, sans certitude. La famille de cette importante seigneurie pourrait avoir construit à l´époque de sa fortune (2e moitié 16e siècle) un certain nombre de logis de ferme qui ont subsisté jusqu´à nos jours grâce à leur qualité. Depuis l´enquête, l´une des plus intéressantes, à Kertanguy, d´un type unique sur le canton, a été détruite pour la vente de ses pierres (fig.2). Sur les 10 logis du 16e siècle identifiés, quatre se trouvent à proximité du château de Rimaison et l´un, très remanié (le Couedo), porte le blason des Rimaison (fig.3). On y ajoutera la maison du bourg place Lemoine (parcelle AD 203), peut être le logement de l´officier seigneurial ou d´un membre de la famille, qui porte également le blason.

On compte 21 fermes ou maisons (16%) édifiées au 17e siècle, dont 5 remaniées au 19e siècle. Sur les 16 restantes, douze sont construites dans la deuxième moitié du 17e siècle, période particulièrement fructueuse pour la construction dans la totalité du canton. Trois d´entre elles sont datées, Coëtmenan, daté 1659, Kertanguy, daté 1666, et Poulprio de Haut, daté 1665.

Le 18e siècle est représenté par 15 fermes (11,4 %), dont plusieurs très remaniées au 19e siècle ; Pradigo porte la date de 1700, mais conserve un logis secondaire plus ancien avec grange, datée 1666 ; les fermes de Kermabon et de Poulprio de Haut sont respectivement datées 1700 et 1787.

Le 19e siècle est la période la plus féconde : plus proches de nous, nombre d´habitations même modestes se sont conservées en particulier au bourg (24 maisons repérées) dont plusieurs portent des dates proches de la fin du 19e siècle (1887, 1890, 1891, 1893, 1896) : le bourg s´est considérablement augmenté au cours de cette période et jusqu´en 1920, période également très représentée dans le bourg (7 maisons). Pour l´ensemble du 19e siècle, 62 maisons sont repérées soit 47,3 %.

42 maisons ou fermes ont été repérées pour le 20e siècle, soit 32 %, la plupart du 1er quart du siècle. Toutes les maisons de Croix Mario sont construites durant cette période, l´écart n´existant pas sur le cadastre ancien. A l´exception de certaines maisons du bourg à étage, ce sont pour la plupart des maisons modestes, en rez-de-chaussée.

Implantation et composition d´ensemble

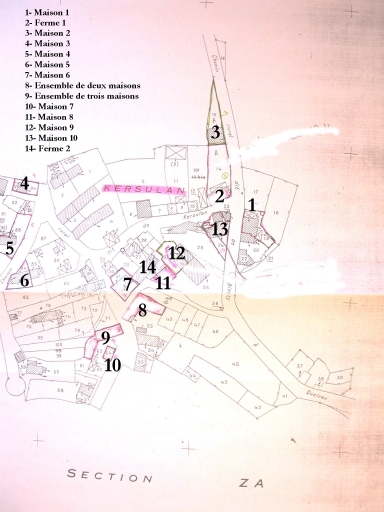

Les maisons sont plutôt agglomérées au bourg (31 maisons repérées contre 7 fermes). On notera, l´exception de Kersulan, écart rural composé de 15 petites maisons à l´écart des autres hameaux ; son implantation dans un territoire de lande explique sans doute ces maisons dont certaines pouvaient être de très petites fermes (fig.4). Plus proche du bourg, Croix Mano (6 maisons repérées), constitué de maisons récentes implantées le long de la route, pourrait témoigner d´un phénomène récurrent d´extension du tissu aggloméré le long des routes principales, s´il n´était pas nettement différencié du bourg. L´augmentation du bourg au 19e siècle s´est traduit par la construction de maisons le long de la route au nord, faisant se rejoindre le bourg et la Motte ou Vieille Eglise, bien séparés sur le cadastre ancien.

Les maisons recensées dans les écarts (si l´on excepte Kersulan et Croix Mario regroupant à eux seuls 21 maisons, il subsiste encore 33 maisons en milieu rural) sont soit des logis secondaires et récents dans les fermes, soit des petites maisons de lande (comme à Lelfaux par exemple) : il faut noter que nombre de ces dernières ont disparu par rapport au cadastre ancien.

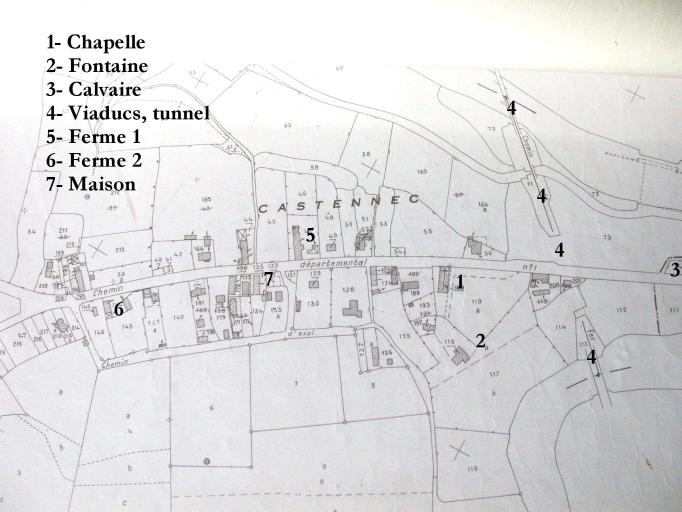

Les écarts sont pour la plupart relativement importants : le Divit, Kercadoret, Coet Menan, Kertanguy, Kerroch, Kergoff, comptent au moins 5 fermes ou maisons, sans parler de Kersulan évoqué plus haut. Castennec (fig.5) est un cas à part : ancienne paroisse, puis trêve de Bieuzy, il est signalé comme bourg dès le 13e siècle. Les fermes isolées sont rares (Kerhervé, le Scaouet, Kerguen et Kerautum, lieu de manoir dans ces deux derniers cas). Certaines signalées sur le cadastre ancien ont d´ailleurs complètement disparu. La présence de landes importantes crée des portions de territoire très peu occupées : la lande du Crano bien signalée sur le cadastre ancien est encore mentionnée sur la carte IGN ; Kerhervé, Stang Kerlast, Penprat, le Crano, isolés, la bordent. De même à l´ouest de Kerroch et au nord de Kerautum, entre Lelfaux et Kerrault, existent de grands espaces non construits.

Les fermes se présentent souvent sous forme d´alignements, majoritairement orientés au sud, regroupant dépendances (en général l´étable, un cellier) et plusieurs logis. Dans de rares cas, la cour est partiellement close sur un côté (Pradigo), mais les bâtiments ne sont jamais jointifs. Les granges sont isolées, de même que les fournils et fours à pains. La cour était sans doute fermée par une barrière, mais il n´a pas été retrouvé de clôture, à l´exception d´une pierre monolithe en forme d´anneau pour insérer une barrière, incluse dans le pignon d´une maison à Kercadoret (fig.6). A Lelfaux, une pierre identique est incluse dans le pignon d´une des maisons de lande repérées : la barrière clôturait le champ mitoyen (fig.7).

Dépendances

En dehors des granges et des puits, les dépendances ont peu de caractères particuliers. Sur les 52 fermes repérées, 38 ont encore une étable : Ogée signale que les « cultivateurs se livrent beaucoup à l´élève du bestiau » : ce que confirment les statistiques agricoles du début du 20e siècle. On note également des boeufs de travail, de chevaux, de moutons, ainsi que des cochons. Les abris nécessaires pour abriter ces animaux sont peu identifiables. Jusqu´au début du 19e siècle, les animaux sont en effet logés sous le même toit que les humains. D´autres abris pour animaux sont d´anciens logis devenus étables. L´étable de Kerdrolan, du 18e siècle, (fig.8), à usage unique de dépendance est un cas isolé. Trois maisons ont également une étable probablement destinée à un cheval.

Seules les 7 granges ont subsisté, qui vont de 1634 (Kerroch, fig.9) aux années 1900. Quatre d´entre elles, isolées, ont une porte charretière en plein cintre en pignon. Construites en moellon de granite, elles ont un pignon découvert dont les rampants sont en grand appareil de granite taillés en sifflet, souvent de taille décroissante vers le sommet du pignon (le Divit, fig. 10). Les autres incluses dans le bâtiment-logis de ferme sont ouvertes sur le mur gouttereau ; la plus récente (Kernalain, daté 1901) étant ouverte d´un arc segmentaire. On peut considérer que la grange de Pradigo (ferme sélectionnée) dérive de ce cas : bien qu´ouverte en pignon, elle continue un logis secondaire de type logis-étable. Enfin, on remarquera la grange à double porte charretière de Kergoff (fig.11), seul exemple de la commune, visiblement contaminée par les nombreux exemples de Melrand.

Le terme de grange attribué à ces édifices recouvre d´autres fonctions : dans un terroir où la production cidricole est très importante (11000 quintaux en 1932), le pressoir trouve sa place dans la grange ; celle-ci joue également le rôle de remise à charrettes.

Seuls deux bâtiments à usage unique de remises à voitures ont été repérées, au bourg dépendant de maisons rue de la Dentellière ; la 1ère en appentis sur la façade postérieure, la seconde en retour sur la cour de la maison, avec deux portes charretières en plein cintre sur le mur gouttereau (fig.12).

On compte 23 puits pour l´ensemble des maisons repérées. Les plus spectaculaires sont les puits définis comme morbihannais, circulaires avec superstructure à traverse et montants monolithes, souvent ornés de boules sur la traverse (fig.13, puits au bourg daté 1745). En pierre de taille de granite, ils datent le plus souvent du 19e siècle, à l´exception de deux d´entre eux, en moellon de granite à Kerdrolan, daté 1794 et en moellon de schiste au Divit, daté 1764 (fig.13). Le décor est concentrés sur les montants et la traverse : au Divit, est sculpté un calice sur un des montants, mais ce sont plus souvent des masques.

Au nombre de 10, ces puits morbihannais ne sont cependant pas les plus nombreux. Les autres puits sont de forme et de mise en oeuvre variables et s´échelonnent du 17e siècle (maison rue du Stade au bourg, fig.14) au 20e siècle, le plan carré étant réservé à cette dernière période. On notera cependant le cas unique du puits inclus dans le pignon d´une maison du bourg, rue de la Bonne Fontaine (AB 100, fig. 15).

Les fours à pain sont présents dans beaucoup de villages sur le cadastre ancien (à Kertanguy, deux fours, fig . 16), généralement à l´écart des habitations en raison des risques d´incendie : or, il n´en reste aujourd´hui que 3, à la Motte (fig.17), à Pradigo et à Kercadoret. Dans ce dernier cas, le four d'origine a été complété pendant la guerre par un four plus petit pour des raisons d'économie de bois : ce fait a été observé de nombreuses fois sur le canton. Quatre autres fours à pain sont inclus dans un fournil, dont un dans la ferme construite dans la cour du château de Rimaison.

Matériaux et mise en oeuvre

Gros-oeuvre

Le granite est majoritaire dans la construction, parfois régulier dans les périodes les plus anciennes (le Strat, Poulprio de Haut) et même au 19e siècle à Coet Menan.

On ne trouve le schiste employé que dans 5 cas au Divit (une ferme et une grange) et à Lézerhy dans les trois fermes repérées. Toujours employé en moellon, il est particulièrement soigné dans sa mise en oeuvre dans la grange du Divit avec utilisation de pierre de taille de granite pour les remparts du pignon et l´encadrement des portes (fig.10).

Sur 131 maisons repérées, 19 sont en pierre de taille de granite (soit 14,5 %). Les datations s´échelonnent du 16e siècle (Kercadoret, 1592) au 19e siècle, avec une forte prédominance des maisons des 16e et 17e, les 2/3 du corpus (voir Coëtmenan, fig.4). On trouve cependant trois cas dans la première moitié du 19e siècle, dont la ferme place Lemoine au bourg dont la plupart de matériaux sont remployés du château de Rimaison (fig.18).

La pierre de taille ne concerne que les façades antérieures, pignons et façade postérieure étant construits en moellon (fig. 18).

73 maisons ou fermes sont bâties en moellons, soit 55 %. La plupart (66) sont en moellon de granite, deux en moellon de schiste, tandis que quatre utilisent les deux matériaux en une mise en oeuvre mixte. Elles s´échelonnent du 17e au 20e siècle.

Le moellon enduit appartient majoritairement aux maisons de bourg et à la fin du 19e siècle. Sur 46 cas recensés, 25 sont situés en village et 43 datent de la deuxième moitié du 19e ou de la première moitié du 20e siècle ; sur les huit autres cas rencontrés, quatre concernent des maisons du 16e ou 17e siècle (maison-école au bourg, ferme au Divit) ou du 18e siècle qui ont été enduites au 19e siècle alors qu´elles devaient être en moellon à l´origine. Le logis de la ferme du Grand Resto, du début du 19e siècle fait figure d´exception en milieu rural et on peut se demander si l´enduit n´a pas été posé postérieurement. Certaines maisons sont désenduites dans la deuxième moitié du 20e siècle : 30 rue de la Bonne Fontaine p. 99 par exemple (fig.19).

Toiture

Pour les toitures, deux matériaux d´origine et deux autres de « restauration » sont utilisés. Le chaume, autrefois largement majoritaire en milieu rural a disparu sauf dans un cas au bourg, ferme sélectionnée (p. AB 203). Il n´existe à Bieuzy que deux maisons dont la toiture a été restaurée en couverture végétale. La maison de lande de Penprat (Stang Kerlast) est sans doute couverte en roseau. C´est également le cas de la ferme restaurée au Scaouet (remise, fig.20). Le chaume est remplacé soit par de la tôle, dans 5 maisons : 2 au Divit, une à Penprat, Kerrault et au moulin de Rimaison, et deux fermes (Kerdrolan et le Strat) ou par du fibro-ciment dans six fermes et une maison à Kersulan. Dans certains cas, si la tôle ne provoque pas de modification du volume de toiture, il n´en est pas de même pour le fibro-ciment ou les modifications des pignons peuvent être importantes. La plus extrême se situe à Kercadoret où le toit à deux pans à fait place à un toit en appentis, supprimant au passage pignons et lucarnes passantes. A Pempoul, le gouttereau a gardé la même hauteur, mais le pignon découvert et la souche de cheminée ont été abaissés. Cependant, le logis secondaire de Pradigo recouvert en fibro a conservé sa pente originelle et son grenier sans surcroît.

Toutes les autres maisons sont couvertes d´ardoise, que ce soit le matériau d´origine ou de remplacement. Il est rare que la toiture de chaume remplacée par de l´ardoise garde la même pente de toit (Lelfaux, maison de lande) ; les gouttereaux sont généralement surélevés, la charpente changée (Lezerhy, maison de prêtre ; Kergoff, logis 17e s.). Cependant, au bourg, on notera la curieuse adaptation à l´ardoise de la maison 7, rue de la Dentellière qui a conservé son pignon d´origine, recouvert d´ardoise, tout en abaissant sa poutre faîtière. (fig. 21).

Seules les maisons dont la toiture est récemment restaurée conservent leur pente originelle (Kerhervé, maison sélectionnée, fig.22).

On note enfin trois cas de tuile mécanique, au Strat, au Sance et dans une dépendance de manoir, à Kerguen. Ce matériau de remplacement moins onéreux que l´ardoise, permettait en outre de conserver la charpente ancienne, les lucarnes seules subissant des modifications (fig.23).

Structures, plans, coupes

Les plans recoupent la typologie (voir plus loin). Les maisons et fermes sont simples en profondeur, à l´exception de deux maisons, l´une au bourg, rue de la Bonne Fontaine, la seconde à Kercadio, logis moderne d´une ferme (vers 1940). Cependant, un certain nombre de fermes et maisons ont un appentis postérieur, à usage de dépendance créant une surface au sol identique à celle des maisons à plan double. Du fait de l'absence de fondations, les pignons sont parfois élargis à la base (voir la ferme repérée de Kertanguy, fig. 3).

Seules six maisons sont en rez-de-chaussée simple, toutes à pièce unique et de la 1ère moitié ou du milieu du 19e siècle, à l´exception du logement secondaire de Pradigo, de la fin du 17e siècle et d´une maison à Kersulan datant du 18e siècle ; celle-ci ainsi que la maison n°2 à Lelfaux (fig.24) sont des témoins uniques de l´ancien habitat de lande disparu (les maisons de Kersulan, village de lande ont toutes été reconstruites à la fin du 19e siècle). Au Divit comme à Pradigo, il s´agit d´un logement secondaire de la ferme principale.

85 maisons ou fermes ont un comble à surcroît, parmi lesquelles les deux tiers ont été construites dans la 2e moitié du 19e siècle ou au début du 20e siècle. Pour les périodes les plus anciennes, on recense 11 fermes regroupant le logis et l´étable sous le même toit, parfois sans séparation, le plus ancien exemple étant la ferme de Kercadoret, datée 1592, la plus récente la ferme de lande isolée de Kerhervé, de dimensions plus modestes. A Lelfaux, ferme n°2, la séparation entre pièce commune et étable est assurée par une cloison en pierre de taille percée de niches que l´on retrouve à Boternau en Pluméliau, et à Kerallain en Baud. Deux cas de logis-étable avec accès indépendant pour les hommes et les animaux, ont été recensés pour les périodes anciennes, au Couedo, datant de la fin du 16e siècle et au Divit pour le 17e siècle. Ce système est bien sur plus fréquent à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle (6 cas), quoiqu´il soit parfois difficile de le différencier d´un logis double (de ce denier type a été repéré 11 cas datant tous de la fin du 19e siècle). La distribution la plus fréquente à cette période reste cependant le logis à deux pièces avec accès axial : on en recense 19 cas, deux autres un peu antérieurs et trois autres plus anciens, à structure d´origine non définie modifiée suivant ce schéma au 19e siècle.

Le logis à pièce unique avec surcroît est présent dans 29 cas dont six appartiennent aux 17e (3 cas) et 18e siècles. On note pour ce type au 19e siècle trois fermes, variantes du logis-étable, formées d´un logis à pièce unique et d´une étable séparés par un mur de refends.

Dans l´ensemble, les surcroîts sont de hauteur modeste, souvent moins d´un mètre. Cependant, au bourg, une maison à pièce unique est surmontée d´un haut surcroît formant faux étage (fig. 25). Enfin, a été repérée une maison du milieu du 19e siècle qui s´apparente aux logis à étage de type ternaire (deux pièces en rez-de-chaussée, avec couloir axial contenant l´escalier), l´étage habitable étant ici remplacé par un grenier à haut surcroît.

Sur 46 maisons possédant un étage carré, 27 sont construites à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle.

On distingue pour cette période les maisons à usage unique d´habitation et les maisons à usage mixte, les plus anciennes, toutes des fermes, regroupant les fonctions étable et stockage sous différentes formes. A Kertanguy, dans la ferme sélectionnée du 16e siècle, la pièce du logis était séparée par un mur du cellier contenant l´escalier, l´étage abritant un grenier et une chambre. Dans la 2e ferme étudiée à Kerroc´h, un mur de refends sépare grenier et chambre à l´étage, salle et étable au rez-de-chaussée (fig. 26). Dans la 1ère ferme de Kerroc´h et à Lezerhy au 16e siècle, le rez-de-chaussée fait office de dépendance, l´étage de pièce habitable, mais à Kerroch, une seconde partie contemporaine en prolongement devait abriter une autre salle et un grenier : il est probable que la pièce habitable à l´étage devait être utilisée ou réservée pour le propriétaire. A Lezerhy, un calice porté sur la porte haute indique la fonction du propriétaire, un ecclésiastique, bien qu´aucun lieu de culte ne soit situé à proximité. Cette structure, pièce habitable sur dépendance, est souvent associée aux maisons de prêtre.

La maison à étage à usage unique d´habitation apparaît dès le 17e siècle, au bourg dans trois maisons d´exception : la maison marquée du blason des Rimaison (fig. 27), peut-être celle d´un officier de justice, une maison appartenant à la fabrique transformée en école à la fin du 19e siècle, et enfin le presbytère. En milieu rural, deux cas de plan massé à étage ont été étudiés pour le 17e siècle, à Pradigo, daté 1700 et à Coëtmenan, daté 1659. A Coëtmenan, la distribution de l´étage est assurée par une tourelle demi hors oeuvre contenant un escalier en granite en vis (fig. 28). A Pradigo, l´accès à l´étage se faisait par un escalier extérieur sur la façade postérieure : cet accès bien différencié de la pièce commune de la ferme, ainsi que la présence de latrines, fait penser que comme à Kerroc´h, on se trouve en présence d´une pièce de retenue pour le propriétaire plutôt que dans une chambre pour les fermiers.

Le plan massé à étage est également observé au Grand Resto, ferme sélectionnée du début du 19e siècle (fig. 29), ainsi que dans deux maisons de bourgs repérées de la fin du 19e siècle, à pignon sur rue, peut-être reconstruites en remplacement d´anciennes maisons à pan de bois disparues.

Cependant pour les maisons à étage, le type le plus fréquent, est le type ternaire : on en compte 18 au bourg et 7 en campagne, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Il existe des variantes à la stricte définition du type (trois travées, une pièce de chaque côté d´un couloir axial contenant l´escalier, comble simple éclairé ou non de lucarnes) ; ainsi ont été repérés plusieurs logis partagés : au Maralys, la séparation n´est pas visible structurellement, seule la différence d´enduit (et de propriété) montre cette division (fig. 30), alors que dans deux maisons du bourg, la porte d´entrée est doublée : on a alors deux logements de plan massé à étage, qui font l´économie d´un pignon.

Système mixte entre le plan massé à une pièce par étage et le type ternaire, la ferme sélectionnée place Ernest Lemoine au bourg, datée 1826, est de plan allongé, la salle au rez-de-chaussée est surmontée de deux chambres, desservies par un escalier droit en bois accolé au pignon (fig. 31). Ce type est unique à Bieuzy, mais il a été plusieurs fois rencontré à Pluméliau, à une période située entre 1780 et la 1ère moitié du 19e siècle.

Enfin, on soulignera une particularité de structure propre à la région (de nombreux cas ont été trouvés à Melrand, Baud, Pluméliau, mais également dans les cantons voisins de Guémené-sur-Scorff, ou Cléguérec : l´association dans une ferme d´un logis à étage avec un logis-étable en alignement. Très fréquent au 17e siècle (Kertanguy, ferme 2, Kergoff, ferme 1, Kerdrolan, fig. 32), le type disparaît dès le 18e siècle. En l´absence d´archives, il est difficile d´expliquer la présence de deux logis au sein d´une même exploitation.

Les ouvertures sur élévations antérieures sont placées irrégulièrement dans les maisons les plus anciennes, l´adoption de la régularité n´étant systématique qu´au 19e siècle. Cependant, dès le 16e siècle, apparaissent les travées d´ouvertures dans la maison du Bourg AD95 (maison de l´officier seigneurial (?) de Rimaison, fig. 27). Les pignons sont aveugles ainsi que les façades postérieures, à l´exception de quelques portes desservant chambre ou grenier (Pradigo, ferme sélectionnée).

Les escaliers

Seules 11 des maisons ou fermes visitées ont conservé leur escalier. Sur huit construits en maçonnerie, quatre (5 si l´on y ajoute celui disparu de la ferme 2 de Kertanguy) sont des escaliers extérieurs en granite desservant une pièce à l´étage (ou un grenier, au bourg, ferme rue de la Motte et au Divit, ferme 3). Un seul n´est pas placé en façade principale, à Pradigo, sur l´élévation postérieure (voir remarque plus haut). Au Crano, l´escalier adossé au pignon du logis dessert un jardin postérieur (fig.33).

L´escalier dans-oeuvre est plutôt en bois sauf à Kertanguy, ferme détruite où l´escalier droit en pierre était adossé au mur de refends.On note deux escaliers en pierre en hors-oeuvre, au bourg, au presbytère et dans la maison AD 95 ; les deux sont à volées droites à retours sur mur noyau.

Enfin il existe un escalier en vis en demi-hors-oeuvre à Coëtmenan, en 1/2 vis en granite. Un escalier du même type est remployé, en provenance du château, dans la ferme du château de Rimaison (fig.34).

Au 19e siècle, l´escalier du Grand Resto (fig. 35) est du même type qu´à Kertanguy, mais en bois. Aucune maison de type ternaire n´a été visitée : la plupart possède cependant un escalier axial en bois à retours.

Aménagements intérieurs.

Les cheminées sont toujours placées en pignon. Sur l´ensemble des maisons qui ont pu être visitées, seule une au Grand Resto présente une cheminée simple à linteau et consoles en bois. Les autres cheminées appartiennent à des maisons antérieures au 19e siècle et sont toutes à linteau et consoles moulurées en granite. Certaines d´entre elles possèdent deux niches dans le choeur (le Strat, ferme repérée, fig. 36, Kercadoret, Kerhervé). En outre, à Coëtmenan et dans la ferme de la Motte, la dalle du foyer est surélevée sur une série de trois niches en plein cintre (fig.37). Il est possible que ce dispositif, fréquent à Melrand, soit une modification postérieure à la construction. La maison du bourg (AD 95) du 16e siècle est la seule dont les cheminées de l´étage ont été vues. Cependant, Kertanguy en possédait une, déjà tombée lors de l´enquête, de même que les deux fermes de Kerroc´h, à Pradigo, Coëtmenan, mais aussi à Lezerhy, dont seul l´étage est habitable.

Une fenêtre à coussièges a été photographiée dans la salle au rez-de-chaussée de la ferme de Kertanguy. Dans cette même pièce, un charnier (ou ?) était intégré dans le mur de refends. Un autre charnier monolithe surmonté d´une armoire murale en plein cintre est intégrée dans le mur nord de la ferme de Kercadoret et de la maison au bourg (AD 95). A Kercadoret, cette armoire en granite est dotée d´une tablette médiane en schiste (fig.38). Très fréquentes dans les cantons de Guéméné-sur Scorff et de Plouay, ainsi qu´à Mellionnec dans les Côtes-d´Armor, ces armoires murales sont rares dans le canton. Quelques exemples seulement ont été observés à Melrand, commune limitrophe du canton de Guéméné.

Enfin, trois fermes de la fin du 16e siècle et du 17e siècle ont à l´étage une chambre dotée de latrines dont le conduit saille sur le mur postérieur (Kerroc´h, 1ère ferme, et Pradigo, associé à un évier mural) et en pignon (Kerroc´h, 2e ferme).

On observera également comme un exemple unique l´oculus de Kercadoret dont l´ébrasement en escalier (fig. 39) n´est pas sans évoquer des exemples plus anciens (manoir de Kerat à Arradon) où l´on suppose que ces gradins servaient à exposer des objets précieux. Bien que cette ferme soit réduite à l´état de vestiges, ses dimensions, en particulier celles de l'étable) et ses aménagements révèlent une ferme très riche pour la période.

Enfin, le presbytère montre dans la cuisine un potager (fig. 40).

Le décor

Le décor sculpté porté sur les maisons et fermes de Bieuzy est très rare puisque sur 131 maisons repérées, seules 10 d´entre elles en portent.

On mettra à part la ferme place Ernest Lemoine ainsi que la ferme de Rimaison, dont le décor architectural, (colonnes, niche, buste sculptés sur la cheminée) provient du château, ainsi que la maison voisine au bourg, aux lucarnes ornées de coquilles également inspirées par Rimaison.

Dans quatre cas, le décor identifie le propriétaire : dans la maison du bourg précédemment citée et à la ferme du Couedo, un blason porte les armes de Rimaison. Pour les deux autres cas, un calice signale une maison de prêtre (Lezerhy) devenue ferme au Strat.

Pour tous les autres cas, la représentation est liée à l´être humain. Peut-être faut-il voir dans les têtes sculptées sur les crossettes de rampants du pignon, comme pour les blasons liés aux familles nobles et seigneuries, une appropriation des lieux, peut-être en lien avec le statut particulier de la plupart de ces fermes sous l´Ancien Régime : dans l´usement de Rohan, le convenant est propriétaire de l´édifice ; cette habitude aurait persisté après la Révolution. Des exemples de ces têtes sculptées se voient à Coëtmenan avant la Révolution, rue de la Bonne Fontaine, maison AD 100, et 8 rue de la Dentellière au 19e siècle.

Enfin, à Kercadoret, un graffitti probablement postérieur à la ferme de la fin du 16e siècle montre une silhouette humaine esquissée et au Grand Resto une tête humaine est sculptée sous la date.

On peut assimiler à du décor les cadrans solaires rapportés sur les souches de cheminée (comme à la ferme de la Motte, datée 1729, fig. 41).

Typologie.

En définitive, on dégagera plusieurs types selon la structure des édifices.

Dans les maisons sans parties agricoles, les trois types les plus significatifs sont le type à pièce unique (36 cas), le logis à deux pièces symétriques (19 cas) et le type ternaire (à étage avec deux pièces en rez-de-chaussée, 25 cas). Cependant, ces types correspondent à des périodes tardives à partir du 19e siècle. Une maison à pièce unique a été sélectionnée à Kersulan (fig. 42) ; datant du 18e siècle, elle est représentative de l´habitat de lande très modeste dont la plupart des exemples ont aujourd´hui disparu. On remarquera la présence dans certaines fermes de logis à pièce unique ou à deux pièces ajouté au premier logis (comme au Sance).

Aucune maison de type ternaire n´a été sélectionnée car elles sont trop tardives. Cette définition commode est une extrapolation réductrice du plan allongé à plusieurs pièces habitables par étage, type dont deux maisons au bourg sont représentées dans la sélection : une ferme dont le logis possède une pièce au rez-de-chaussée et plusieurs chambres à l´étage, l´escalier étant adossé au pignon. Ce système fréquent dans l´est du canton (Pluméliau, Kerhédro) est le seul exemple de Bieuzy. L´autre maison s´apparente plus dans sa structure à un manoir : du 16e siècle, elle est effectivement liée à la seigneurie de Rimaison dont elle pourrait être soit la résidence de l´officier seigneurial, soit celle d´un membre de la famille de Rimaison.

Pour les fermes à fonctions multiples, le type le plus fréquent est le logis-étable (22 cas), l´étable étant généralement desservie par la porte du logis, sauf dans huit cas ou une seconde porte est ouverte pour les animaux. L´exemple le plus ancien se situe à Kercadoret, daté 1592, où la longueur de l´étable témoigne de l´importance de l´élevage dans la commune et de la richesse originelle de cette ferme. Malgré son état actuel de délabrement avancé, l´intérieur montre de précieux témoignages de cette richesse.

Une disposition fréquente sur le canton associe un logis à étage sur dépendance à un logis-étable en alignement. Sur la commune, huit fermes ressortissent de ce type : ainsi les fermes sélectionnées de Coëtmenan et de Kerroc´h, ou les fermes repérées au Divit (ferme1), à Kertanguy (ferme2), ou à Kerdrolan.

Quatre maisons sont du type logis sur dépendance, comme la ferme 1 au bourg, rue du Stade ou encore la maison de prêtre de Lezerhy. Cette disposition est en effet fréquemment adoptée pour les logis de prêtre, quelque soit la région en Bretagne.

Enfin, on ne note qu´un exemple du type dit à distribution croisée, où la salle est surmontée d´un grenier tandis que la chambre surmonte l´étable (Kerroc´h ferme 2).

Chargée d'études Inventaire