Observations sur les maisons et fermes

Introduction

Les maisons et les fermes même dénaturées ont été prises en compte dans le repérage. La sélection concerne des édifices représentatifs d´un type de structure, sans remaniements intempestifs. Parmi les 200 édifices ou ensembles bâtis repérés par l´Inventaire, 25 ont été sélectionnés pour étude. Les sélections sont rattachées au dossier collectif maisons/fermes sélectionnées et au dossier généralités. Les repérages sont rattachées au dossier collectif maisons/fermes repérées. "Sélectionné" et "repéré" sont signalés comme tels dans les dossiers, dans le champ phase. Les écarts importants et le bourg ont été traités en dossier ensemble « écart dit village », les édifices et les édicules de ces écarts y sont rattachés.

Le terminus chronologique de l´enquête a été établi au deuxième quart du 20e siècle, période au-delà de laquelle le type traditionnel de construction rurale disparaît.

En raison de sa surface limitée, la commune compte proportionnellement moins de richesses que celles de Melrand et de Pluméliau mais conserve cependant une douzaine de beaux exemples d´habitat rural Ancien Régime restés intacts malgré l´érosion qui affecte ce bâti depuis les années 1960. Des spécimens plus tardifs datant du 19e siècle sont également bien conservés. Si les manoirs et les châteaux sont peu représentés, des dépendances de grand intérêt sont toujours en place.

I. CARACTERES HISTORIQUES

A travers l´analyse stylistique et morphologique des constructions datées et non datées se dessine une famille architecturale qui couvre trois siècles et demi allant de la fin du 16e siècle (Talhouët Saint-Adrien) à 1933 (bourg, 3 rue de Kergallic) .

Sur l´ensemble des repérages, 64 dates ont été relevées qui se répartissent comme suit :

Au 16e siècle, sur les 2 repérages, il n´existe pas de date

Au 17e siècle, sur les 36 repérages, 4 dates ont été relevées (soit 11,1 %)

Au 18e siècle, sur les 20 repérages, 14 dates ont été relevées (soit 70 %)

Au 19e siècle (1ère moitié), sur les 21 repérages, 5 dates ont été relevées (soit 23,8 %)

Au 19e siècle (2e moitié), sur les 110 repérages, 26 dates ont été relevées (soit 23,6 %)

Au 20e siècle, sur les 76 repérages, 15 dates ont été relevées (soit 19,7 %)

P.S. : Dans le tableau, la somme des repérages est supérieure à celle annoncée ci-dessus car deux périodes de constructions sont parfois prises en compte dans un même repérage.

La répartition des dates entre le 17e et le 20e siècle ne reflète qu´imparfaitement la réalité du patrimoine architectural : bien que très correctement représenté, le 17e siècle est peu « datant », tandis qu´on observe, à l´inverse, au 18e siècle un nivellement des différences entre les dates relevées et les repérages. Puis à partir de 1850, la progression est sensible, (particulièrement entre 1870 et 1914) directement liée à la modernisation de l´agriculture et à l´essor démographique que l´on constate dans les campagnes bretonnes et plus largement françaises.

C´est au 17e siècle que l´habitat paysan prend son véritable essor : plusieurs exemples sont bien conservés aux villages de Kergouav, Kercadio, Saint-Guen, Avelehon, Saint-Adrien, Talhouët Saint-Adrien, Penpoul ou encore Kermabernas. Le nombre important de maisons et de fermes du 17e siècle conservées résulte de deux facteurs principaux : les conditions économiques florissantes d´une part (cf. chap. II. 2), le régime de la propriété agricole d´autre part.

L'organisation de la propriété paysanne s'est constituée au cours du 16e siècle, à partir du démembrement de la propriété seigneuriale. Il existe deux systèmes d'exploitation qui en résulte, la métairie relevant du domaine proche de la seigneurie, louée à un métayer et la tenue à domaine congéable, régime prédominant propre à la Basse Bretagne. Dans le domaine congéable, le paysan est propriétaire des édifices et superficies (talus, futaie et couche arable) tandis que le seigneur est propriétaire du fonds et reçoit une faible rente du domanier. Dans le canton de Baud, le domaine congéable est sous l´usement de Rohan, dont les conditions pourraient avoir eu des conséquences importantes sur l´architecture. En effet, le domanier n´avait pas le droit de vendre ni de modifier ses édifices sans l´autorisation du propriétaire foncier. Or, on constate peu de transformations des habitations avant le 19e siècle. L'héritier du domanier est le plus jeune enfant à l'exclusion des aînés. Souvent mineur à la mort du père, la tenue est alors baillée à ferme par la veuve ; les termes du bail sont toujours "sans pouvoir changer ni modifier les bâtiments". Ces baux de fermes font très souvent mention de réserve, il s'agit soit de chambre de réserve à l'étage (cf. Kermabernas, fig.1), soit de chambre en rez-de-chaussée, en alignement et contemporaine du logis-étable (cf. Saint-Guen, fig.2, Kercadio ?). Ces chambres de réserve pouvait être réservées, comme leur nom l'indique, au propriétaire de passage sur ses terres ou à la veuve du propriétaire qui se gardait une pièce à vivre au sein de la ferme en location.

Il existe un autre facteur de conservation de l'architecture rurale : à la Révolution, les paysans quoique riches, n´ont pas acquis leurs terres, vendues comme bien national, contrairement à d´autres régions du Finistère voisin où l´on constate une reconstruction presque totale des bâtiments au 19e siècle suite aux acquisitions des fermes par les paysans.

Le nombre de dates relevées pour le 18e siècle n´illustre pas la baisse des constructions enregistrée pour cette période. Ce décalage révèle une forte tendance à inscrire les dates au 18e siècle puisque 70% des repérés sont datés à cette époque contre seulement 11,1% au 17e siècle et 23,6% au 19e siècle.

Le 19e siècle est la période la plus prolifique sur le plan du bâti. Les maisons et les fermes de cette époque sont majoritaires dans la campagne mais également dans les villages et le bourg dont le développement se fait tardivement à partir d´un noyau ancien. L´enrichissement d´une partie de la paysannerie ne semble cependant pas antérieure à la révolution agricole : les constructions sont peu nombreuses avant 1850. L´architecture rurale porte progressivement l´empreinte de modèles standardisés dont l´influence se fait sentir dans certaines fermes « modernes » comme, par exemple, Kermorduel d´en haut ou Cosporh.

L´ouverture de la route départementale reliant Baud à Guéméné a permis le développement de la construction dans le bourg à partir du troisième quart du 19e siècle quand Saint-Barthélemy fut choisi comme chef-lieu de commune lors de la séparation de cette portion du territoire de la commune de Baud.

Si le bâti est nettement moins daté dans la première moitié du 20e siècle, il représente, cependant, une part importante du repérage. Il concerne essentiellement des maisons, souvent modestes, la construction des fermes étant déjà ralentie.

II. CARACTERES ARCHITECTURAUX

1. Situation et composition d´ensemble

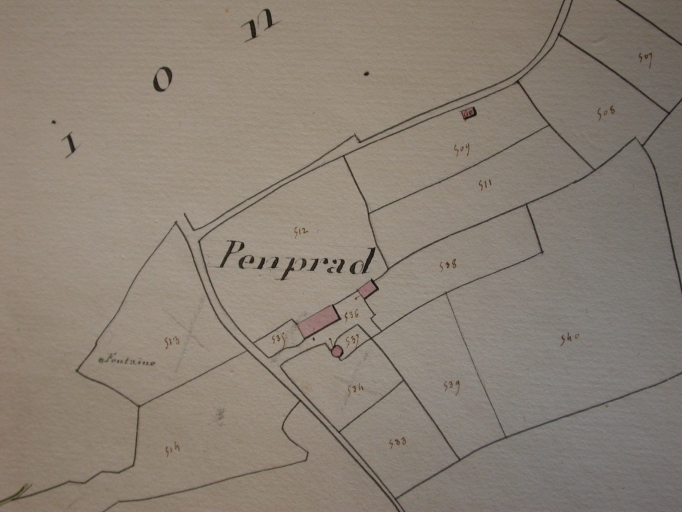

Les limites de la commune de Saint-Barthélemy sont circonscrites, à l´ouest, par la rivière du Blavet, au sud, par le ruisseau de Kernars dont le nom change au gré des moulins à eau qui jalonnent son passage. Les collines peu élevées qui composent le paysage engendrent des vallons arrosés par de nombreux petits cours d'eau. Les sources sont à l´origine de nombreuses fontaines domestiques parfois signalées sur le cadastre ancien (cf. Penprad, fig.3). Certaines d´entre elles subsistent sur le terrain associées à un lavoir (fontaine Saint-Jean, fig.4 et 5). La plupart des villages sont nichés sur les coteaux, à l'abri des inondations fréquentes lors des hivers pluvieux. La répartition de l´habitat est dense : les écarts sont en moyenne à moins d´un kilomètre les uns des autres

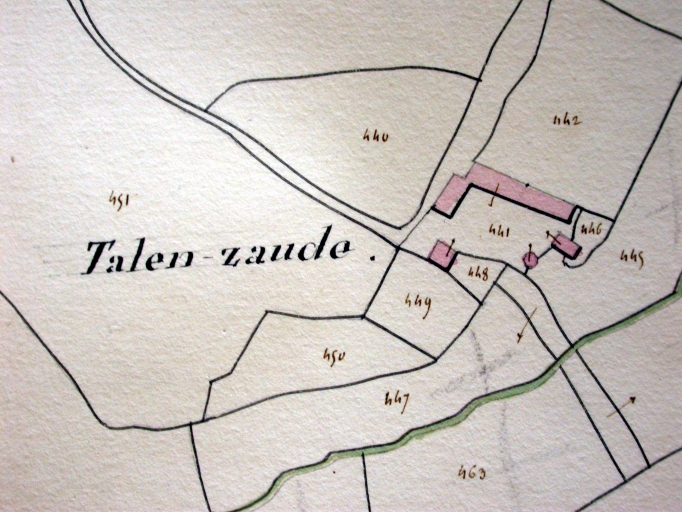

Le regroupement de plusieurs unités d´exploitation au sein d´un écart caractérise une partie de l´habitat ancien. Nombreux sont les villages composés de deux à trois fermes (fig.6). D´autres sont plus développés, notamment les groupements autour d´une chapelle dont l´organisation préfigure celle des bourgs avec le sanctuaire au centre (cf. Saint-Thuriau, Saint-Adrien, Saint-Guen, fig.7). On trouve également des villages disposés en alignement de plusieurs logis souvent reconstruits aux fils des siècles (cf. Libiban, Lann Braz, Saint-Corentin). Ils sont parfois associés à un parcellaire lanièré qui correspond à un mode d´exploitation collectif des terres (cf. Nénez, fig.8). Mais la majorité des villages est implantée de part et d´autre d´une voie de communication, de manière anarchique sans réelle concertation d´ensemble (cf. Avélehon, fig.9).

Parallèlement les configurations isolées ne sont pas marginales. Certaines implantations de fermes correspondent à un habitat de lande qui se distingue par la petitesse et l´absence de parties agricoles (cf. Stanguen, Kergonan, fig.10, Talnay) notamment à l´est et au sud-ouest de la commune. A l´inverse, on trouve de grosses fermes isolées comme celle de Tallen Raut (fig.11) dont les dépendances sont nombreuses et développées.

Généralement, les exploitations sont organisées suivant deux schémas récurrents :

- les fermes adoptent un plan en longueur dans lequel toutes les parties sont intégrées en alignement. La grande majorité des fermes est donc à cour ouverte (cf. Talforest d´en Haut, fig.12) .

- la cour peut devenir demi-fermée par l´adjonction, en face ou perpendiculaire à l´alignement du logis, de la grange ou de l´étable.

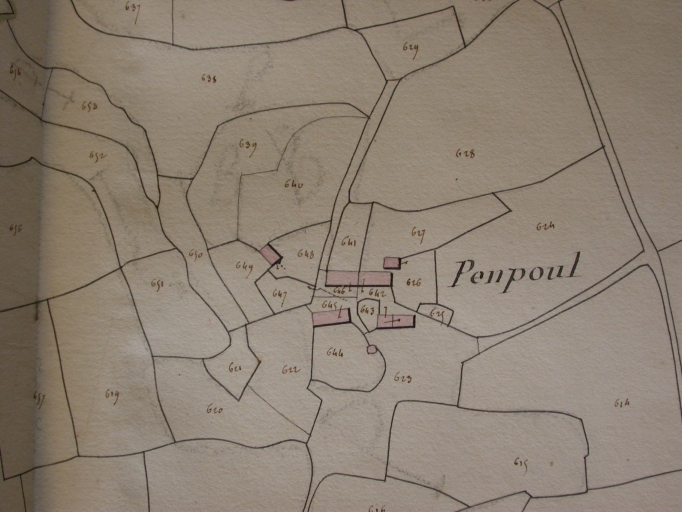

L´orientation des maisons obéit à un critère dominant : l´ensoleillement. La majorité des habitations est orientée au sud, sud-est ou est afin d´offrir un maximum d´ensoleillement dans un pays humide et venteux. Si dans quelques écarts la chaussée d´une voie ou l´aire commune peut commander l´implantation d´un logis et l´orienter au nord (cf. Penpoul, fig.13), ce cas de figure est loin d´être dominant. Dans la plupart des situations, les maisons se tournent le dos les unes aux autres pour jouir du meilleur ensoleillement possible. Pour cette raison, l´implantation des habitations, au sein des écarts, semble souvent anarchique.

2. Architecture et économie rurale

Nous sommes dans une région bien connue de polyculture-élevage qui fait preuve du 16e siècle au 18e siècle d´une bonne santé économique pour la province (cf. rapport de l´intendant des Gallois de la Tour, 1733). Dans les fermes, la présence quasi systématique d´une étable (79 étables pour 83 fermes repérées) témoigne d´une tradition ancienne d´élevage essentiellement bovin (avant d´être supplanté par l´élevage du porc dans les années 1960). Cependant, s´il n´est pas toujours fait mention d´étable dans les actes anciens (aveux, baux de ferme, prisages) c´est que le bétail occupe souvent une partie de la maison : animaux et humains peuvent cohabiter dans la même pièce, simplement séparée par une cloison (fig.14). Si l´étable est indépendante, elle demeure contiguë au logis. Les dimensions varient en fonction de l´importance de l´élevage qui reflète la vraie richesse de la ferme.

Les inventaires après décès font apparaître pour les fermes les plus riches un attelage de boeufs et un cheval, et cinq à six vaches. Ces inventaires mentionnent également les mottes de beurre : sachant que 10kgs de beurre valent environ le tiers d´une vache, on peut imaginer la richesse d´une ferme qui possède six vaches. Ce beurre réputé s´exporte vers Bordeaux et La Rochelle.

Le porc est omniprésent mais élevé à des fins domestiques. Dans les inventaires, il est fait mention d´un seul cochon logé dans une soue en appentis ou perpendiculaire au mur de façade. Le logement du cochon est toujours séparé des humains même s´il vaque dans la cour pour chercher sa nourriture (cf. Guernic Saint-Fiacre, fig.15, Kercadio, fig.16).

L´importante production de céréales signalée par l´intendant des Gallois de la Tour se traduit dans l´architecture. La production de froment destinée à l´exportation, est vendue sur les marchés d´Hennebont et de Pontivy. Les autres cultures consistent en seigle, avoine, blé noir qui se commercialisent localement.

Pour stocker ces récoltes les maisons sont toutes surmontées d´un grenier plus ou moins important. Les fermes disposent également de granges attestées d´une part dans les inventaires après décès, les aveux et les prisages, d´autre part sur le terrain. La porte charretière en plein cintre est une des caractéristiques de ces granges qui servent également de remise à charrettes (fig.17). La grande qualité de la mise en oeuvre montre que dans ces bâtiments utilitaires, la fonction matérielle est liée à une forte charge symbolique. Leur fonction première est bien d´abriter les récoltes mais leur usage peut être multiple : on peut y ranger également les instruments, le pressoir, les barriques et la charrette. Elles témoignent d´une économie florissante où la nécessité d´engranger de nombreuses récoltes a engendré leur construction. On dénombre encore 17 granges sur la commune, parties constituantes de fermes.

Dans la production de la ferme, les céréales panifiables sont cuites dans des fours à pain. Ce dernier occupe une place principale dans l´alimentation. Sur le cadastre ancien de 1828, chaque écart possède au moins un four à pain, voir deux (fig.18). Les fermes isolées, quant à elles, disposent le plus souvent d´un four personnel. Ils sont semi-circulaires, voûtés en grand appareil de granite et couvert d´une simple couche de terre (fig.19). Les proportions sont variables suivant leur usage : les dimensions d´un four banal sont plus massives que celle d´un four privatif. On trouve également quelques fournils, appelés « maisons à four » dans les actes anciens (cf. Talforest d´en Haut, fig. 20).Treize fours à pain ont été repérés sur Saint-Barthélemy.

Les puits restent nombreux malgré leur démantèlement. Quarante-deux exemples ont été repérés sur la commune, en partie constituante d'une ferme ou d'une maison. Les sources étant omniprésentes, chaque ferme dispose d´un puits situé dans la cour, devant le logis. Le puits à usage commun reste exceptionnel. Ils sont majoritairement de structure circulaire avec une margelle monolithe le plus souvent en granite. La présence d´une superstructure est courante : à linteau sur piédroits, caractéristique de l´ouest du Morbihan. La plupart font l´objet d´une ornementation soignée : moulures, décor géométrique, décor à caractère religieux, têtes sculptées en haut-relief, linteaux à boules. Les auges placées à côté du puits sont parfois en place (cf. Kerhel, fig.21).

On ne peut passer sous silence la très importante production de cidre. La mention de barriques et de fûts dans les inventaires est courante. Dans les baux de fermage, il est demandé de planter une demi-douzaine de jeunes pommiers tous les ans dans les vergers attenants à la maison. Pourtant les celliers à cidre à usage domestique, autrefois nombreux, sont devenus rares. La précarité de ces constructions explique en partie leur disparition. Dans les inventaires après décès ces dépendances sont nommées «maisons à pressoir», elles pouvaient donc abriter le pressoir en plus des barriques. Celle de Talnay (fig.22) est conforme au type dominant sur le canton de Baud : des murs bas en gros moellons couverts d´un toit en chaume à croupe très pentue préservent la fraîcheur des lieux ; une large porte à double battants sur le pignon laissent le passage aux barriques. Certains celliers prennent la forme d´une grange, à l´exception de la porte qui n´est pas charretière (cf. Saint-Guen, fig.23). On trouve également des celliers construits en appentis sur le mur nord du logis (cf. Talforest d´en Haut, fig.24).

Les remises autrefois nommées « auvents », « porches » ou « hangars » dans les aveux du 18e siècle étaient très présentes dans les fermes. Mais ces constructions moins solides que les granges ont rarement été conservées. Elles servaient avant tout à abriter les charrettes et les charrues et éventuellement les récoltes non vannées. La façade ouverte repose sur trois piliers en pierre de taille (cf. Tallen Raut) ou en bois (cf. Talnay, fig.25) de manière à ménager une ventilation qui favorise le bon séchage des véhicules régulièrement soumis à la boue des chemins. D´autres spécimens datent de la seconde moitié du 19e siècle à façade entièrement ouverte reposant sur une série de poteaux de bois (cf. Pen Mané, fig.26) avec une partie haute réservée au stockage parfois ajourée de croix de saint André comme à Saint-Guen (fig.27). La remise à portes jumelées de Kergouav (fig.28) est d´un type différent, comparable à celui que l´on trouve sur la commune voisine de Melrand.

L´apiculture constitue une production locale non négligeable. Le miel de Bretagne est réputé, il est produit à des fins domestiques mais aussi pour l´exportation ainsi que la cire. Toutes les fermes même les plus modestes possèdent des ruches, une dizaine voir une vingtaine. Les ruches en paille sont systématiquement mentionnées dans les inventaires. Un exemple de muret creusé de niches à ruches est conservé à Kercadio (fig.29).

Le lin et surtout le chanvre étaient cultivés dans des courtils à chanvre dont il est systématiquement fait mention dans les prisages et mesurages. Le travail autour de la toile était une source de revenus complémentaire pour les agriculteurs, c´est pourquoi toute la population rurale participe à un travail textile.

3. Matériau et mise en oeuvre

Bien que le sous-sol de la commune soit essentiellement formé de schiste, le recours au granite est majoritaire pour l´ensemble des constructions rurales. Les beaux gisements de granulite des communes voisines de Melrand, Baud et Quistinic ont visiblement profité aux constructions de Saint-Barthélemy.

Cependant l´utilisation du schiste briovérien local n´est pas marginale et l´on trouve dans la moitié ouest de la commune quelques maisons construites entièrement en schiste, notamment pour les périodes anciennes (cf. Nénez, Penpoul, fig.30).

Le recours à une mise en oeuvre mixte associant schiste et granite sur un même mur ou encore granite en façade et schiste en pignon est fréquent également (cf. Talforest d´en Haut, fig.31). Sur certaines constructions, le contraste entre le moellon de schiste et la pierre de taille de granite utilisée pour les encadrements de baies, les chaînes d´angles et les rampants des pignons produit un bel effet décoratif (fig.32).

La qualité du schiste diffère cependant en fonction des périodes de construction : les 17e, 18e et début 19e siècles montrent une mise en oeuvre en moellons réguliers ou en pierre de taille tandis que dès la seconde moitié du 19e siècle et le début du 20e siècle le schiste est de moindre qualité, utilisé en petits moellons irréguliers, souvent destinés à être recouverts d´un enduit.

Les couvertures végétales traditionnelles en chaume, omniprésentes jusque dans les années 1930, ont disparu. Les rares vestiges qui subsistent aujourd´hui sont recouverts de tôle ondulée (cf. Kergras, Kermabernas, Saint-Guen). Seule une ancienne ferme à Saint-Adrien possède un toit en chaume moderne ainsi qu´un cellier situé à l´est de Talnay. La transformation et le recours à l´ardoise ont donné lieu à de nombreuses modifications de pignons et au rehaussement du volume des combles.

4. Structures et typologies

On peut établir deux catégories d´habitat : « l´habitat mixte », caractérisé par la cohabitation des hommes et du bétail sous le même toit ; « l´habitat à seul usage d´habitation », défini par l´absence de la cohabitation entre hommes et animaux. Si la première catégorie domine pour les périodes anciennes (17e, 18e et début 19e siècle), la seconde est mieux représentée aujourd´hui car il subsiste désormais plus d´habitat de la seconde moitié du 19e siècle et du 20e siècle. Le chapitre 4 établit les principaux types observés sur la commune avec le nombre des repérages et des sélections correspondants. La somme des repérages est supérieure à celle annoncée dans l'introduction car deux ou trois types de constructions sont parfois pris en compte dans un même repérage contenant un ensemble bâti.

L´habitat mixte

Cette catégorie d´habitat regroupe les logis dits à fonctions multiples dont la caractéristique est d´intégrer dans un même volume les fonctions d´habitation et d´exploitation (le logis, l´étable et le grenier). Majoritaire aux 17e et 18e siècles, elle perdure jusqu´à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle (cf. Henven, fig.33). C´est une cohabitation naturelle à l´époque qui n´est pas la conséquence d´une situation de dénuement mais d´un mode de vie admis par tous, riches ou pauvres. Cette pratique est d´ailleurs répandue dans toute l´Europe là où domine la polyculture-élevage : elle permet une surveillance rapprochée des bêtes et un surcroît de chaleur. Le type le plus simple dit logis-étable connaît des extensions en longueur et en hauteur qui génère des sous-types : le logis à fonctions multiples juxtaposées ; le logis à fonctions multiples superposées.

Type I : Le logis-étable (8 sélections/35 repérés)

Le logis-étable associe salle et étable sous le même toit, surmontées d´un grenier. Seule une cloison, le plus souvent en planches, sépare bêtes et gens (fig.34). L´accès peut se faire par une porte unique en façade, centrée ou légèrement décalée côté étable. Homme et animaux empruntent alors la même entrée.

L´apparition d´accès séparés au logement et à l´étable constitue une variante, cette solution différenciant ainsi plus clairement les fonctions agricoles et résidentielles (cf. Saint-Guen, Kergouav, fig.35).

Tandis que la taille du logis reste sensiblement la même d´un exemple à l´autre, les dimensions de l´étable varient en fonction de l´importance de l´élevage qui reflète la vraie richesse de la ferme. C´est la présence d´une cheminée qui permet, le plus souvent, de distinguer l´étable du logis, la partie chauffée étant réservée aux hommes. A l´extérieur, la présence d´un jour et l´absence de souche de cheminée permettent de localiser l´étable par rapport au logis (cf. Kerhel, fig.36).

Type II : Le logis à fonctions multiples juxtaposées (2 sélections/4 repérés)

Il représente une évolution en longueur du logis-étable : le rez-de-chaussée compte, en plus de l´étable et du logis, une seconde pièce d´habitation à usage de chambre/cellier ou une remise en alignement (cf. Kerluhern, fig.37). L´ensemble des parties constitutives ne sont pas toujours contemporaines (cf. la Fraiche, fig.38).

Type III : Le logis à fonctions multiples superposées (4 sélections/5 repérés)

Le type dit à fonctions multiples superposées est un développement en hauteur du logis-étable. Il s´accroît d´un second niveau : étage carré à usage de grenier et de chambre. Seuls cinq spécimens ont été repérés. A Saint-Barthélemy, la disposition des volumes superpose les fonctions d´habitation et d´exploitation : la chambre haute est superposée à la salle commune, le grenier à l´étable (cf. Kermabernas, fig.39, Kernars, fig.40). Cette répartition verticale en deux zones tend à différencier clairement les locaux d´habitation des locaux d´exploitation. Ce type caractérise l´habitat des notables ruraux pour les périodes anciennes.

On peut également classer dans ce type les fermes « modèles » du 19e siècle, inspirées des grandes « fermes blocs » de l´est avec le logis, l´étable et la grange au rez-de-chaussée surmontées d´un étage carré à usage de chambre et de grenier (cf. Kermorduel d´en Haut, fig.41).

Type IV : Le logis sur dépendance (1 sélection/3 repérés)

La ferme ne compte de foyer qu´à l´étage, accessible par un escalier dans oeuvre ou extérieur. L´étable occupe le rez-de-chaussée. Le logis domine ainsi les autres parties agricoles de l´exploitation, souvent rejetées dans des bâtiments en alignement. Ce type caractérise la construction la plus ancienne de la commune (cf. Talhouët Saint-Adrien, fig.42).

Dans le bourg, au 12 rue du Vieux bourg, un logis sur dépendance à usage de remise a été repéré (fig.43) : il s´agit d´une variante propre à l´architecture villageoise, que l´on ne trouve pas dans la campagne.

Les logis à seul usage d´habitation

Logis et parties agricoles s´individualisent les uns par rapport aux autres. Cette organisation de l´espace entraîne la séparation des fonctions d´habitation et d´exploitation qui ne sont plus réunies sous le même toit.

Type I : Logis à pièce unique (2 sélections/25 repérés)

Le logis est minimal, à pièce unique, surmonté d´un grenier. Le type apparaît dès le 17e siècle et se multiplie aux 19e et 20e siècles. Il concerne souvent l´habitat des plus modestes (journaliers, artisans) : habitat de landes, construit en alignement, le long de routes nouvellement tracées (cf. Nénez, Kernestic, Lann Vraz, Saint-Fiacre).

Phénomène fréquent également : la reconstruction d´un nouveau logis, à pièce unique, au détriment de l´ancien logis-étable déclassé en dépendance agricole (cf. Govero, fig.44, Kerhel, Cosporh).

Type II : Logis à une pièce par étage (4 sélections/9 repérés)

Ce type se caractérise par la superposition de deux pièces d´habitation au sein d´un plan massé. Il concerne des constructions anciennes de qualité destinées aux notables ruraux, en particulier les logis de prêtres dont c´est la typologie dominante. La salle du rez-de-chaussée est surmontée d´une chambre à feu. On y accède par un escalier extérieur ou un escalier à vis dans oeuvre ou en demi hors-oeuvre (cf. Kergouav, fig.45). Les parties agricoles sont rejetées dans d´autres bâtiments en alignement du logis. Cette distribution sépare non seulement les fonctions d´habitat et d´exploitation mais aussi les activités diurnes des espaces nocturnes. Cette organisation de l´espace domestique imitée de l´habitat urbain montre une recherche évidente de modernité.

Sur certains exemples, l´alignement des baies forme deux travées ordonnancées avec un étage à deux chambres qui constitue une variante. C´est le cas, notamment, sur les exemples de la deuxième moitié du 19e siècle (cf. Kerfos, fig.46). Tréblavet daté 1769 constitue une exception de plan allongé avec l´amorce d´une troisième travée (fig.47).

Type III : Les logis de type ternaire (5 sélections/39 repérés)

Le logis de type ternaire désigne un édifice à étage carré, à trois travées et entrée dans l´axe. Cette symétrie de façade se répercute dans le plan et correspond à une nouvelle distribution de l´espace habitable. Deux pièces sont situées de part et d´autre du couloir central. On accède aux chambres de l´étage par un escalier situé dans le fond ou au milieu du couloir d´entrée. Les premiers exemples de type ternaire à Saint-Barthélemy datent du milieu du 19e siècle. Cependant dès le 17e siècle, le prototype se met en place comme en témoigne la maison d´Avelehon (fig.48). Les trois travées sont encore incomplètes et irrégulières, la structure intérieure n´est pas moderne mais la répartition des baies en façade annonce le type ternaire.

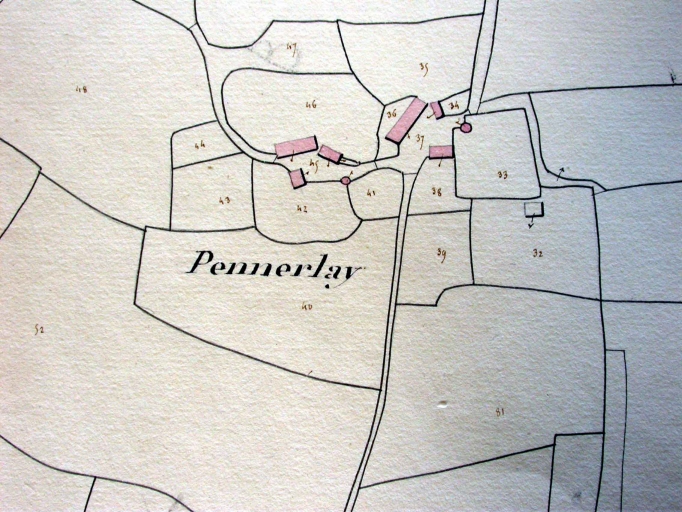

Le développement tardif du bourg a créé une grande homogénéité dans les façades en privilégiant cette architecture normalisée et symétrique que l´on trouve également dans les fermes (cf. Pennerlay, Kerfos, Talforest d´en Haut, Cosporh, Guernic Saint-Fiacre, fig.49 et 50).

Type III : Le logis à deux pièces symétriques (1 sélection/73 repérés)

Il se caractérise par un rez-de-chaussée de plan allongé avec porte centrale flanquée de deux fenêtres symétriques. A l´intérieur, un couloir délimité par deux cloisons de bois, dans l´axe de la porte d´entrée, dessert deux pièces à usage de salle et de cellier, voir de chambre. Parfois, une simple cloison de bois sépare les deux pièces du rez-de-chaussée. Le comble est percé d´une ou deux lucarnes passantes. Le spécimen le plus ancien repéré sur la commune ne date que de 1838 (cf. Tallen-Raut, fig.51). A la fin du 19e et au début du 20e siècle, le type devient récurrent, notamment dans le bourg et le long des routes nouvellement tracées.

Type VI : Les logis doubles ou jumelés (19 repérés)

Les logis doubles bien que contigus sont autonomes, occupés par des familles distinctes. Ils sont le plus souvent symétriques par rapport à un axe central correspondant à la séparation des deux logis. La symétrie est alors réalisée en plan et en élévation. Un mur de refend ou une simple cloison de bois sépare les deux habitations (fig.52), divise l'étage (s'il y en a un, fig.53) et le comble à surcroît.

Cet habitat apparaît à Saint-Barthélemy à partir du milieu du 19e siècle. Il est parfois difficile de savoir s'il s'agit d'un faux logis double à usage de logis-étable comme à Talnay ou un véritable logis double occupé par deux familles.

Les logis de prêtre (2 sélections/4 repérés)

Les maisons de prêtre occupent une place à part dans la typologie du fait de leur appartenance à une catégorie bien définie de la population rurale. Elles rassemblent, de ce fait, des maisons de types divers dont les exemples, à Saint-Barthélemy datent tous du 17e siècle. Le décor constitue le critère le plus élémentaire pour le repérage de ce corpus. En effet, le calice, symbole liturgique et social est sculpté de manière ostentatoire sur une partie visible du logis : linteau de fenêtre, pierre d´assise du rampant du toit (fig.53).

Les quatre maisons de prêtre repérées sur la commune montre la fréquence de ces constructions et la présence d'un nombre important de prêtres dans la campagne. Les maisons sont implantées à proximité des lieux de culte. Ainsi, le prêtre de Kergouav a pu desservir la chapelle Saint-Thuriau, celle de Penpoul, celle de Saint-Fiacre, celle de Talhouët Saint-Adrien, celle de Saint-Adrien, celle de Kerhéo et celle de Saint-Guen.

Si les types d'habitat varient en fonction des ressources des clercs, le type dominant reste le plan massé à chambre haute (fig.54). Kerhéro et Talhouët Saint-Adrien appartiennent cependant à la catégorie des logis à fonctions multiples (fig.55 et 56).

Conclusion

Comme sur les autres communes du canton de Baud, les premiers témoignages de habitat rural apparaissent à la fin du 16e siècle et au 17e siècle avec de très beaux exemples d´architecture, reflet d´une économie assez florissante pour la province comme semble le confirmer les rapports des intendants Bechameil de Nointel (milieu 17e siècle) et Des Gallois de la Tour (1733). La contribution paysanne à la construction des édifices religieux témoigne également de la relative bonne santé des campagnes. Cependant, les fermes restent de taille moyenne. La conservation de ces bâtiments anciens semble en partie liée au régime de la propriété agricole qui n´a pas incité les paysans à reconstruire leur habitat avant la révolution agricole du milieu du 19e siècle. A partir de cette période, on assiste au renouveau de l´architecture rurale, au développement des villages à partir d´un noyau ancien préexistant.

Chargée d'études Inventaire