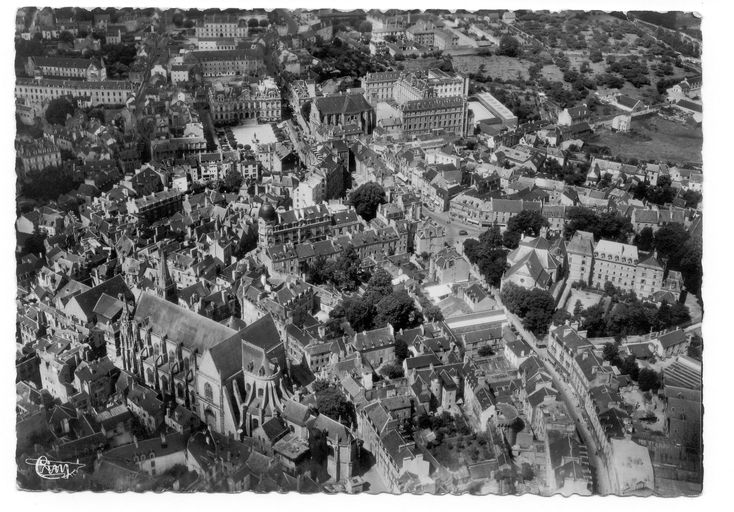

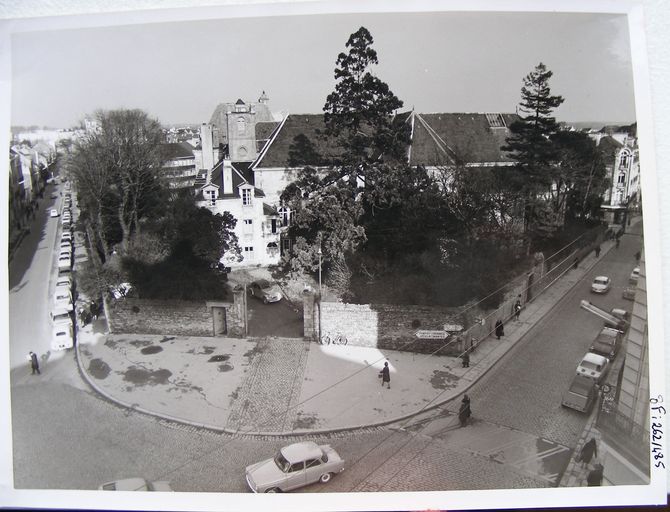

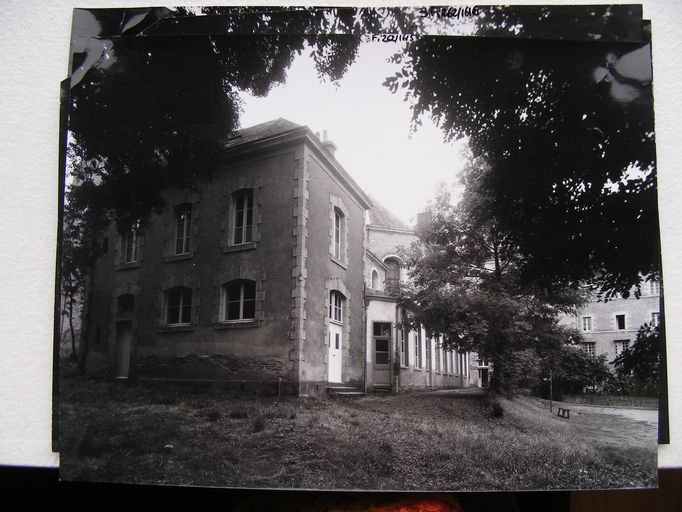

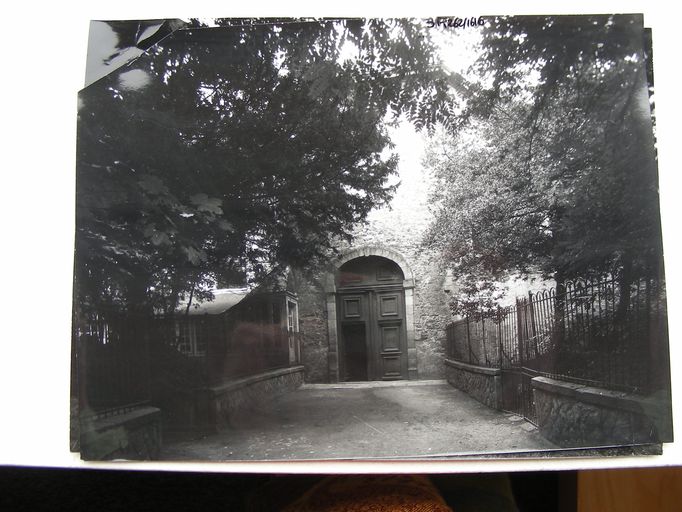

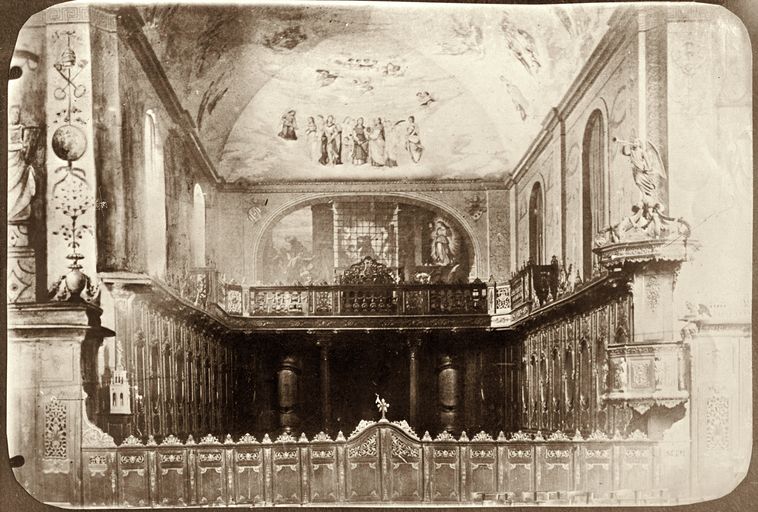

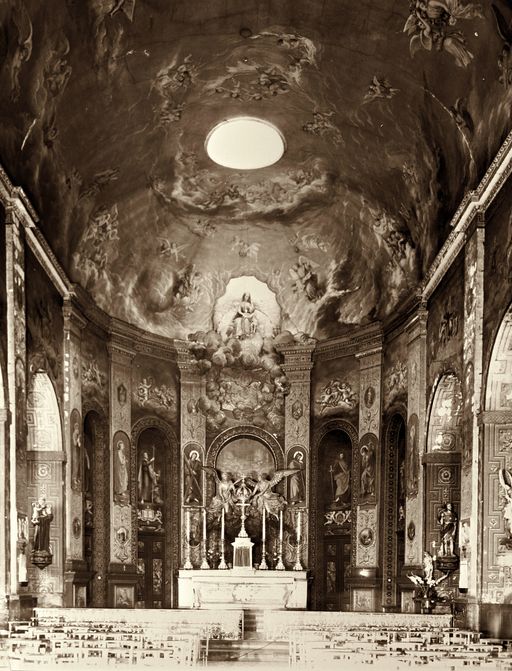

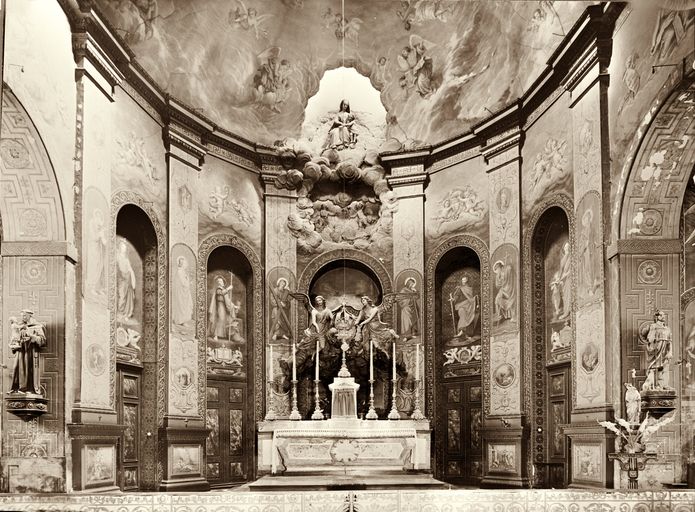

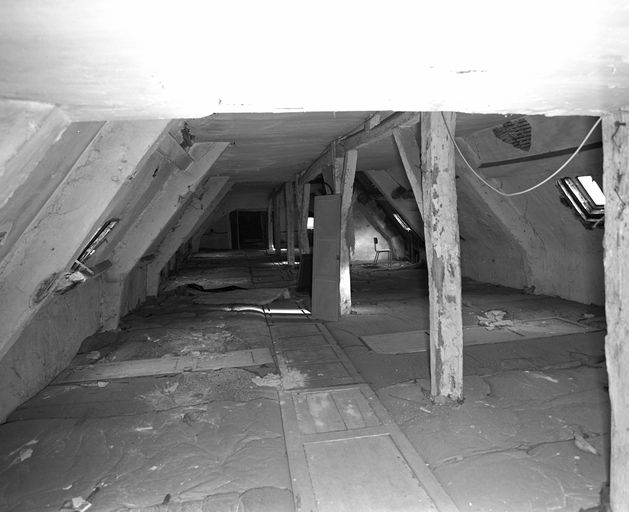

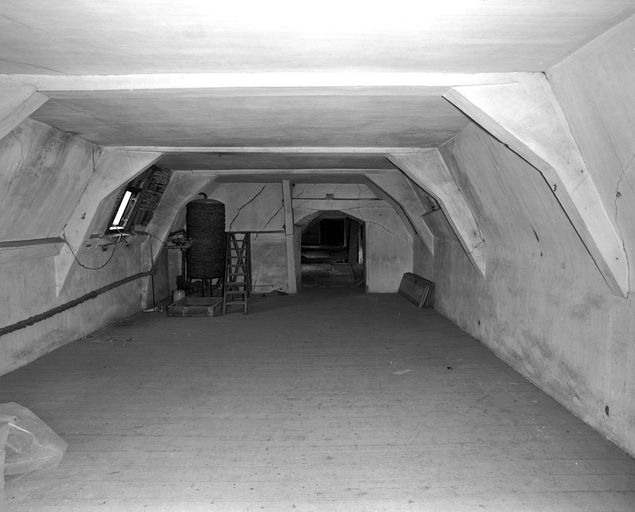

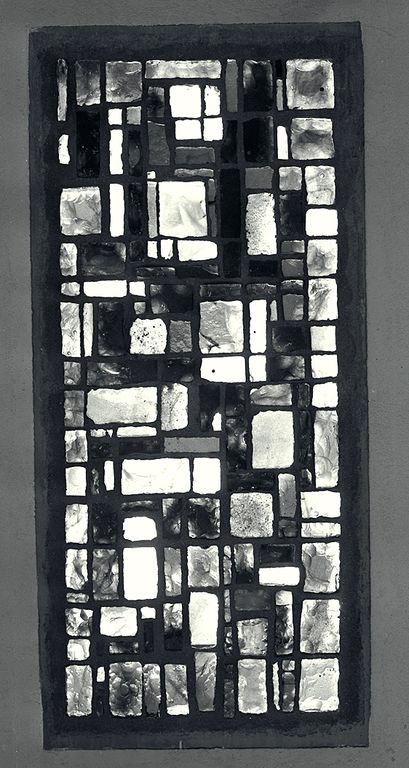

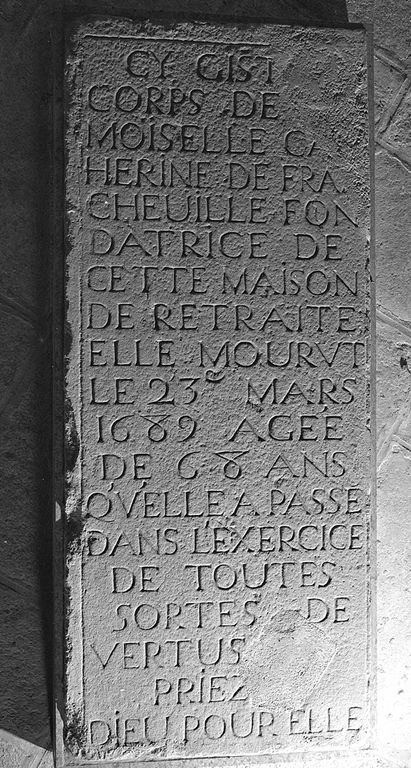

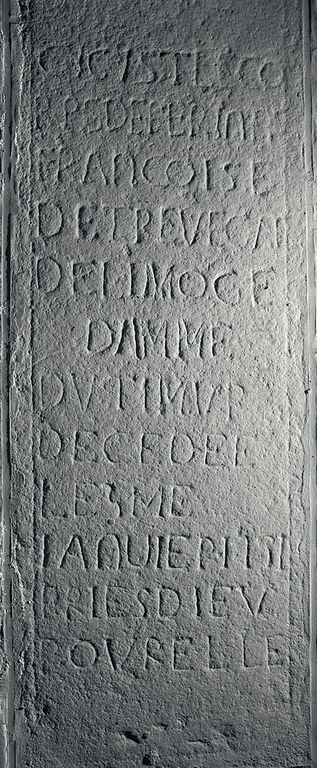

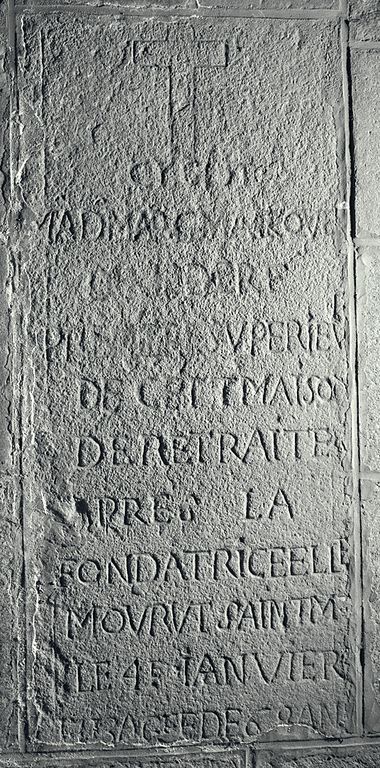

Première mention de l'église paroissiale Notre-Dame du Mené en 1144. En 1665, acquisition du manoir de Coëssial, appartenant à Julien Gibon du Grisso, par Louis-Eudes de Kerlivio pour y construire un séminaire. La construction débute en 1669, s'interrompt en 1672 : le grand corps de logis subsistant date de cette époque. La construction est achevée par Catherine de Francheville, fondatrice de la Retraite, en 1679. En 1680, le séminaire se réinstalle dans ces murs. En 1701, il est confié aux lazaristes et ce jusqu'en 1833. L'église paroissiale est unie au séminaire en 1680. En ruines en 1718, elle est remplacée par une nouvelle église sur les plans de Delourme construite de 1729 à 1739 (bénédiction), qui remploie une partie des pierres du château de l'Hermine (autorisation de Mgr Fagon en 1735) ; elle est utilisée comme tribunal criminel à la Révolution. Les plans de Brunet-Debaines datés 1836 concernant l'augmentation d'un pavillon latéral semblent ne pas avoir été réalisés, mais cette augmentation se fait un peu plus tard, peut-être par Marius Charier dont elle adopte le style ; un oratoire y est aménagé. En 1864, les dames de la Retraite emménagent au Méné après échange de leur propriété du Grador avec le séminaire : l'orientation de l'église est alors inversée, des peintures murales sont réalisées par Chevalier, auteur également des peintures du choeur de Saint-Patern. C'est peut-être à cette époque que sont intégrées les stalles de l'abbaye de Prières en Billiers. C'est peu avant le départ des Dames de la Retraite que le domaine est amputé d'une partie de son terrain à l'est lors de l'ouverture de la rue Victor Hugo. A la fin du siècle, les soeurs font également construire la sacristie dans l'axe de l'église. En 1967, l'église tombant en ruines est détruite de même qu'un logis isolé, au nord-est qui semble dater du 17e siècle et pourrait être des vestiges de l'ancien manoir de Coëssial remis au goût du jour lors de l'acquisition. Une partie du terrain est alors vendu à une société commerciale qui y construit un magasin (Monoprix), tandis que sur le terrain restant est édifiée une chapelle moderne en béton sur plan Grihangen, ornée de verrières de Guével. C'est peut-être à cette époque que l'enduit sur le grand logis est ôté. En 1998, cette chapelle est détruite et le grand corps de logis du 17e siècle est aménagé en appartements, cette transformation entraînant la suppression d'une grande partie des décors.

- inventaire topographique, ville de Vannes

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Vannes

-

Commune

Vannes

-

Adresse

rue Victor Hugo

,

rue de la Coutume

,

rue du Mené

-

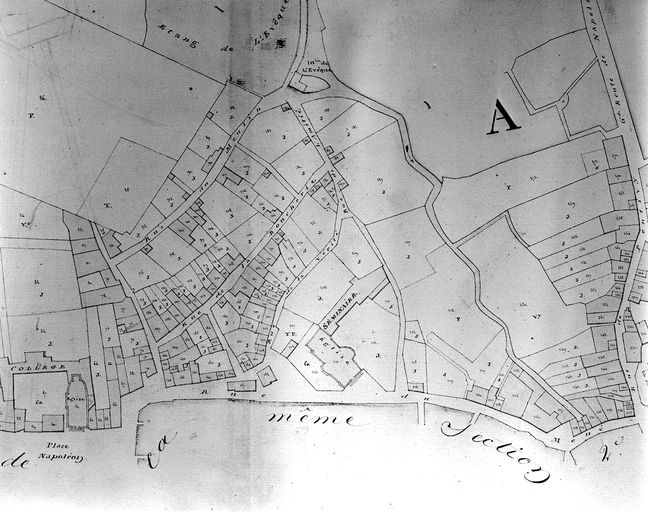

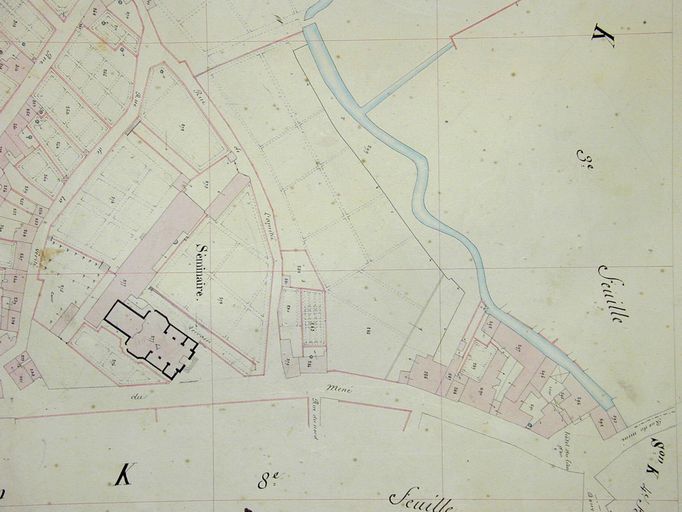

Cadastre

1807

I2 206 à 213 ;

1844

K2 272 à 278 ;

1980

BP 333, 341, 372, 466, 518, 520, 524

-

Dénominationsmanoir, séminaire, couvent, église paroissiale

-

Destinationsimmeuble

-

Parties constituantes non étudiéesparc, enclos, chapelle

-

Période(s)

- Principale : milieu 12e siècle , (détruit)

- Principale : 2e moitié 16e siècle , (détruit)

- Principale : 2e moitié 17e siècle

- Principale : 3e quart 20e siècle , (détruit)

- Secondaire : 1ère moitié 18e siècle , (détruit)

- Secondaire : 2e quart 19e siècle , (détruit)

-

Dates

- 1669, daté par travaux historiques

- 1729, daté par travaux historiques

- 1836, daté par travaux historiques

- 1967, daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Delourme Olivierarchitecte attribution par travaux historiquesDelourme OlivierCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte vannetais.

La terre et seigneurie de Boismourault et Bilaire sont vendues à Olivier Delourme pour la somme de 15000 £ par acte du 23 janvier 1722.

- Auteur : architecte (incertitude), attribution par travaux historiques

- Auteur : peintre attribution par travaux historiques

- Auteur : architecte attribution par travaux historiques

- Auteur : maître verrier attribution par travaux historiques

-

Personnalité :

Francheville de Catherinecommanditaire attribution par sourceFrancheville de CatherineCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

Le grand séminaire occupait tout l'espace compris entre la rue Victor Hugo et la rue de la coutume : le dénivelé entre ces deux rues entraîne un décalage d'un étage entre les deux élévations du grand corps de logis à pavillons latéraux. Le corps principal aujourd'hui en moellon avec niveaux soulignés de bandeaux de granit sur la rue Victor Hugo, de bandeaux de calcaire sur le jardin à l'est, est couvert en ardoise avec toit à croupes et noue de liaison sur les pavillons latéraux. L'ensemble est doté de deux 2 étages carrés sur un étage de soubassement avec étage d'attique pour les pavillons latéraux. Il présente une élévation ordonnancée à 15 travées au nord-ouest, et 7 travées pour le corps central et 4 pour chacun des pavillons latéraux côté sud-est ; utilisation de calcaire pour les lucarnes, la corniche et quelques ouvertures. Le pavillon ajouté au nord s'adapte également à la configuration du terrain : en rez-de-chaussée au nord, il présente un étage carré sur la rue de la Coutume et est couvert d'un toit terrasse ; l'élévation à travées est en moellon désenduit avec ouvertures en calcaire. Sur l'élévation nord du grand corps de logis, la porte d'entrée axiale donne accès à un couloir longeant la façade, autrefois dallé et qui distribue deux pièces du corps central et les pavillons latéraux contenant chacun un escalier ; celui situé dans le pavillon sud est à retour sans jour, en maçonnerie avec balustrade en bois. L'église était construite en moellon, couverte d'un toit à croupes, tour en pierre de taille, ancienne nef à bas-côtés.Le logis isolé détruit était en moellon enduit à un étage carré et étage de comble, couvert d'un toit à croupes avec lucarnes à fronton. Chapelle moderne en béton à toit terrasse.

-

Murs

- granite

- calcaire

- béton

- enduit

- moellon

- pierre de taille

- pierre de taille

-

Toitsardoise

-

Étagesétage de soubassement, 2 étages carrés, 1 étage carré, étage de comble, 3 vaisseaux

-

Élévations extérieuresélévation à travées, élévation ordonnancée

-

Couvertures

- terrasse

- toit à longs pans

- croupe

- noue

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours sans jour en maçonnerie

-

État de conservationvestiges

-

Techniques

- vitrail

- sculpture

- peinture

-

Représentations

- ordre ionique

- volute

- ruban

- rinceau

- Visitation

- nativité

- Fuite en Egypte

- Christ en croix

- Résurrection du Christ

- Evangéliste

- IHS

- Sacré Coeur

-

Précision représentations

Verrière en dalle de verre dans la chapelle moderne ; ensemble de peintures monumentales dans l'église paroissiale représentant divers sujets de la vie du Christ et de la Vierge, ainsi que les quatre évangélistes ; colonnes et pilastres à chapiteau d'ordre ionique dans l'oratoire ; frise de la porte de l'oratoire sculptée de rinceaux, rubans et portant le monogramme IHS.

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

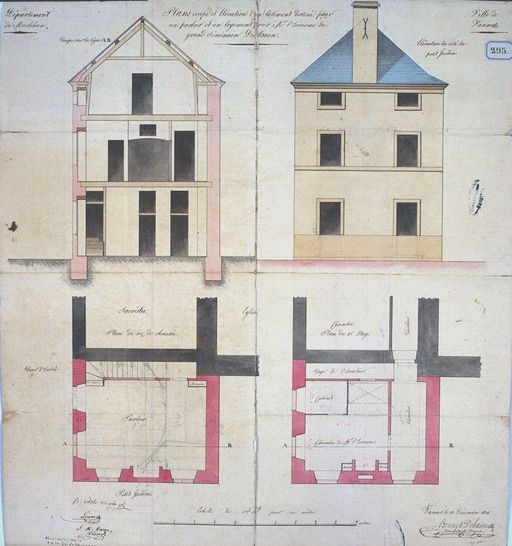

L'attribution d'un projet d'élévation de façade à celle de l'église du Méné par les archivistes du siècle dernier est sujette à caution. Comme on peut le remarquer, grâce aux photos anciennes de l'édifice, ce projet n'a pas été réalisé et se rapproche certainement plus des premiers niveaux du clocher-porche de l'église Saint-Patern. Il faut souligner l'établissement assez jésuitique du clocher en arrière du choeur qui se compare ainsi à celui de la chapelle Saint-Yves. De même le projet d'extension dessiné par Brunet-Debaines en 1836 semble réalisé peu après, sans doute par Marius Charier qui lui succède, le dessin des baies de l'étage se rapprochant de celui de plusieurs bâtiments dûs à cet architecte à Vannes.

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

Documents d'archives

-

Archives départementales du Morbihan : 33 G13

A. D. Morbihan. 33 G13. 30 octobre 1665 : vente par messire Julien Gibon, chevalier, seigneur du Grisso, du Couëdic, du Kerisouet, du Pargo, etc...de la maison noble du Cossial cour close devant, jardin dérrière et pré, joignant le presbytère de la paroisse du Mené, pour y bâtir un séminaire au prix de 7000 livres.

-

Archives départementales du Morbihan : 6E 779

A. D. Morbihan. 6E 779 : 4 janvier 1751 : Marché pour un retable passé entre vénérable et discret messire Louis Ducé prêtre de la congrégation de la Mission demeurant au séminaire des prêtres paroisse du Mené et Henriette Picard veuve de Guillaume Guyot vivant maître menuisier et entrepreneur demeurant au bas de la rue des Chanoines et le Sr François Renaut maître peintre et doreur demeurant rue Saint Salomon paroisse Saint Pierre.

Bibliographie

-

Annuaire du département du Morbihan pour l'année 1858. Vannes : imprimerie Galles, 1858. 13,5 cm.

p. 234, 241 -

La Bretagne, d'après l'itinéraire de Monsieur Dubuisson-Aubenay. Suivi de Profil de la Bretagne, par Jean-Baptiste Babin (1663). Coordonné par Alain Croix. Presses universitaires de Rennes ; Société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne, Rennes, 2006.

p. 138 -

GRAND, Roger. Mélanges d'archéologie Bretonne. Nantes, librairie Durance, 1ère série, 1921.

p. 162 -

LEGUAY, sous la direction de Jean-Pierre. Histoire de Vannes et de sa région. Toulouse : éditions Privat. Pays et villes de France, 1988. 320p. ; 23,5 cm.

p. 47, 118 -

LE MENE, Joseph-Marie. Histoire archéologique, féodale et religieuse des paroisses du diocèse de Vannes. Genève-Spézet, Slatkine-Coop Breizh, 1994, réédition de Vannes : imprimerie Galles, 1891-1894. Vol. 1 : 552p ; vol. 2 : 538p. In 8°.

p. 526-529 -

LE MENE, Joseph-Marie. Topographie historique de Vannes. Vannes, Galles, 1897.

p. 91-94 -

MOISAN, Joseph. La propriété écclésiastique dans le Morbihan pendant la période révolutionnaire. Vannes, imprimerie Lafolye frères, 1911.

p. 221 -

THOMAS-LACROIX, Pierre. Le vieux Vannes. Malestroit, presses de l'Oust, 2e édition, 1975.

p. 68-69, 77

Périodiques

-

DANARD Yvonick. La Retraite de Vannes. In : Bulletin des Amis de Vannes. 1999, n°24.

p. 21 -

GUYOT-JOMARD, Alexandre. La ville de Vannes, ses murs, ses abords, ses fauxbourgs, voies, chemins et routes. In : Bulletin de la Société polymathique du Morbihan, 1887 et 1888. Vannes, impr. Galles, 1889.

p. 60 -

LE FRANC, Erwann. Les architectes en Bretagne au temps du Roi soleil : 2ème partie : Olivier Delourme. In : Bulletin et Mémoires de la Société polymathique du Morbihan, 2005, tome CXXXI.

p. 390 -

MAHE, chanoine. Essai sur les Antiquités du département du Morbihan. Vannes : Galles Aîné, 1824. In : Bulletin des Amis de Vannes, 1995, n° 20, p. 5-38.

p. 16 -

MARSILLE Henry. Vannes au Moyen-Age. Vannes, I. O. V. In : Bulletin de la Société polymathique du Morbihan. 1982, t. 109, 149p.

p. 110, 142 -

MOSSER, Françoise. Le palais de justice de Vannes. In : Bulletin des Amis de Vannes, 1980, n°5, p.18-29.

p. 18

Documents figurés

-

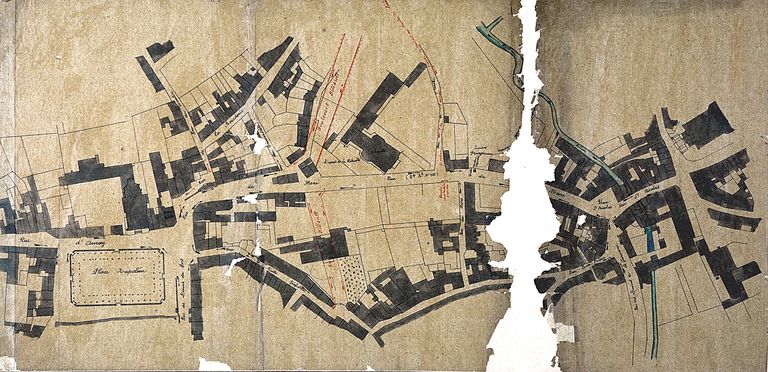

Archives départementales du Morbihan : 1Fi 144

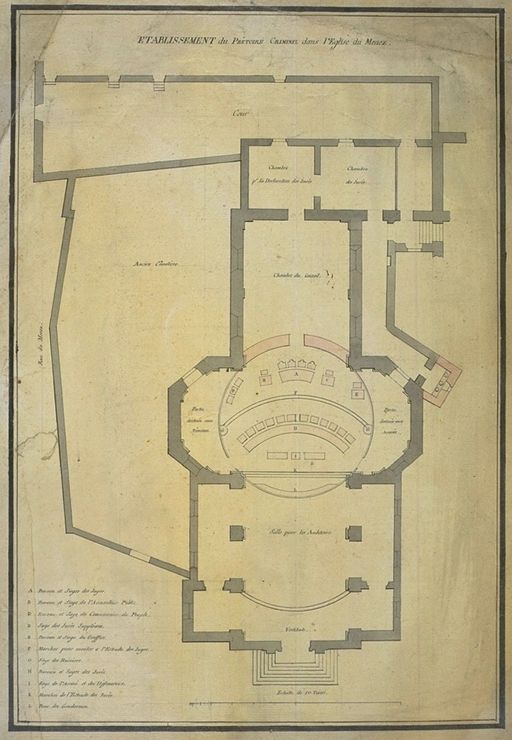

A. D. Morbihan. 1Fi 144. Plan de l'établissement du prétoire criminel dans l'église du Menez, 1791.

-

Archives départementales du Morbihan : 1 FI 126

A. D. Morbihan 1 Fi 126. Projet d'élévation : chapelle du Méné (?), 18e siècle.

-

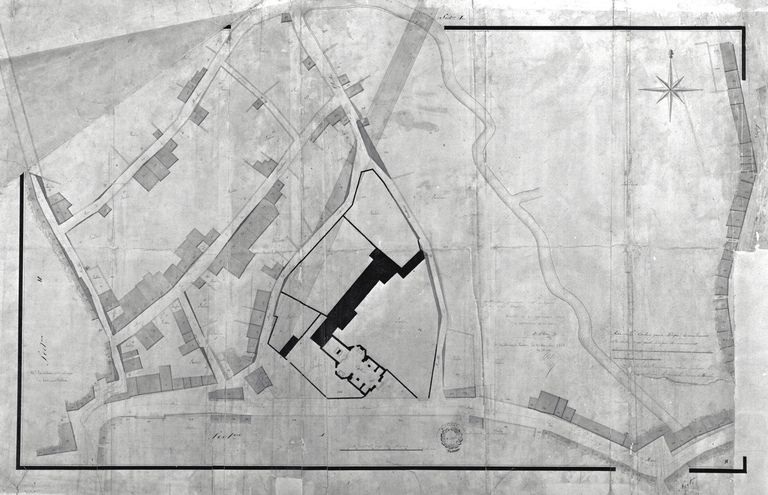

Archives départementales du Morbihan : 1Fi 295

A. D. Morbihan. 1Fi 295. 12 décembre 1836. Plan, coupe, élévation pour un bâtiment du grand séminaire diocésain par Brunet-Debaines.

-

Angers. Fonds privé de la communauté de la Retraite. Album photographique, photographies de Pierre Thomas-Lacroix, archiviste départemental du Morbihan, vers 1960.

-

Archives départementales du Morbihan : 3 Fi 262

A. D. Morbihan. 3 Fi 262. Album Thomas-Lacroix. 588, 589 : 1968, destruction de l'église du Méné. 156 : Choeur de l'église, stalles de l'abbaye de Prières.

Photographe à l'Inventaire