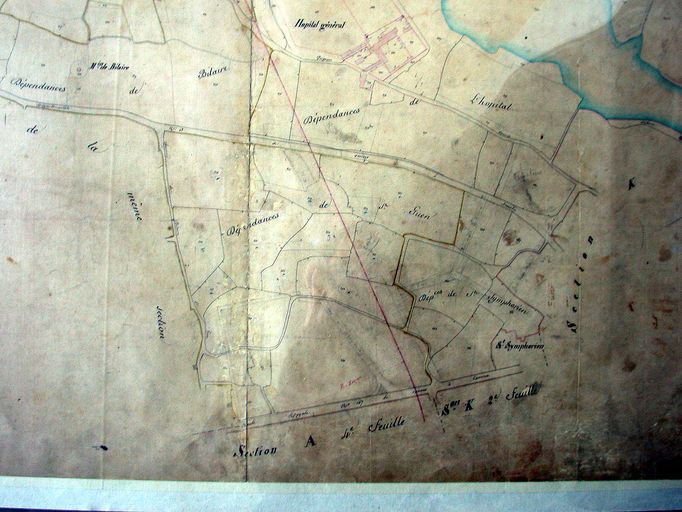

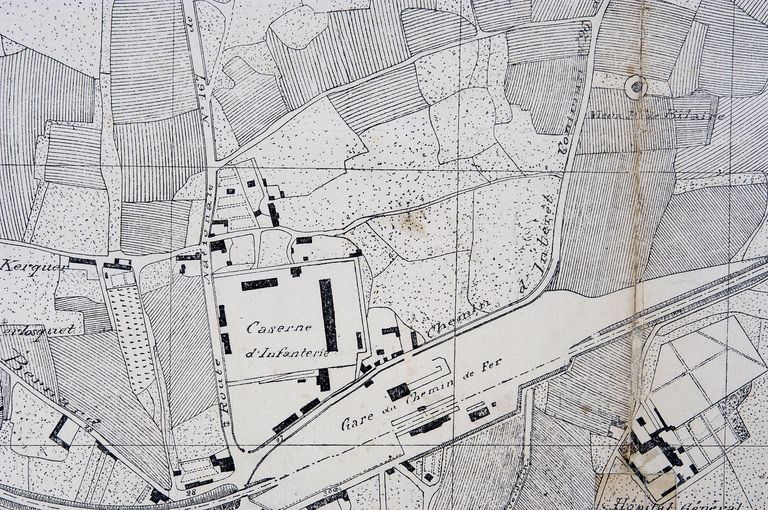

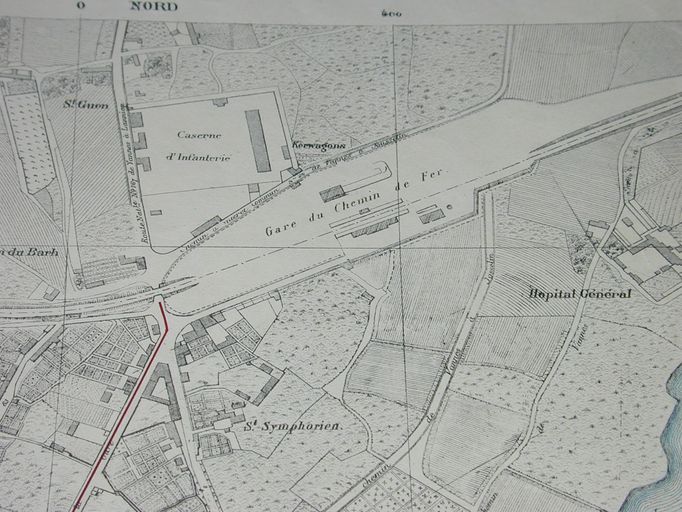

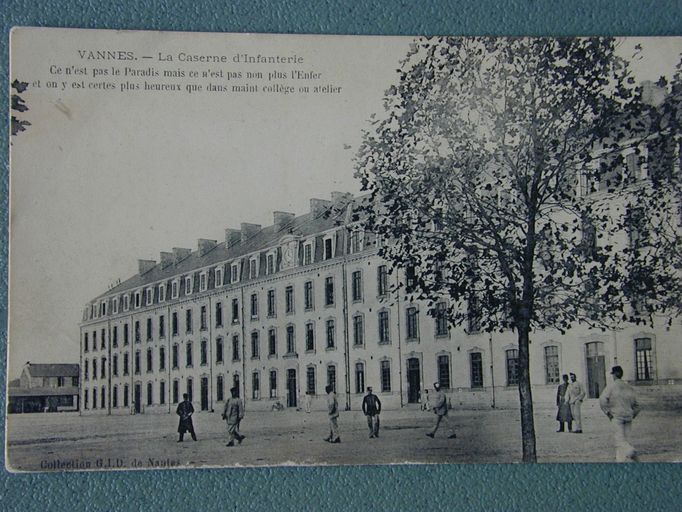

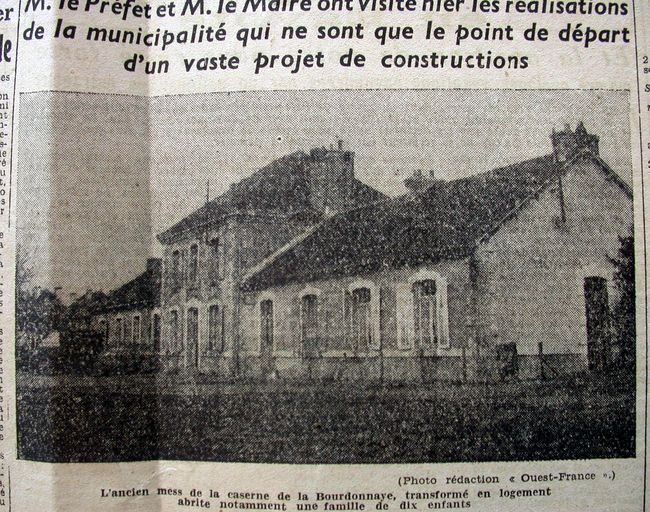

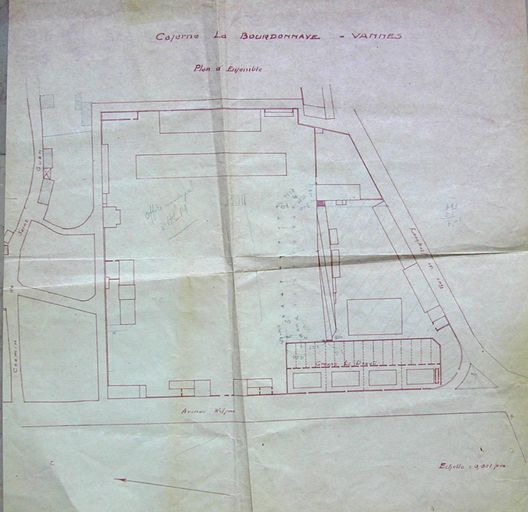

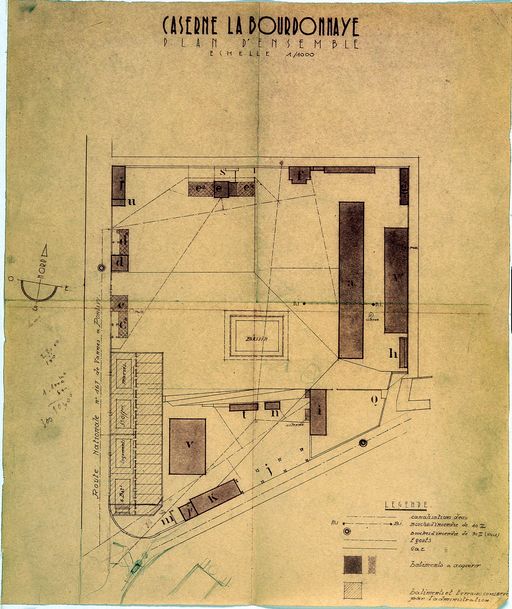

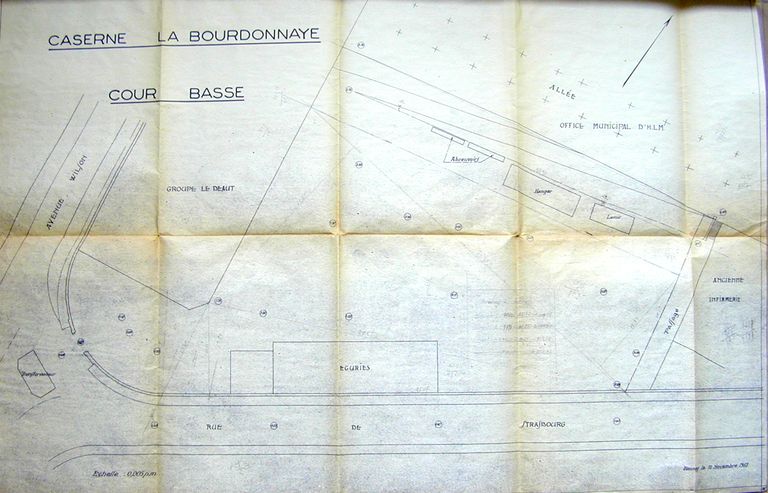

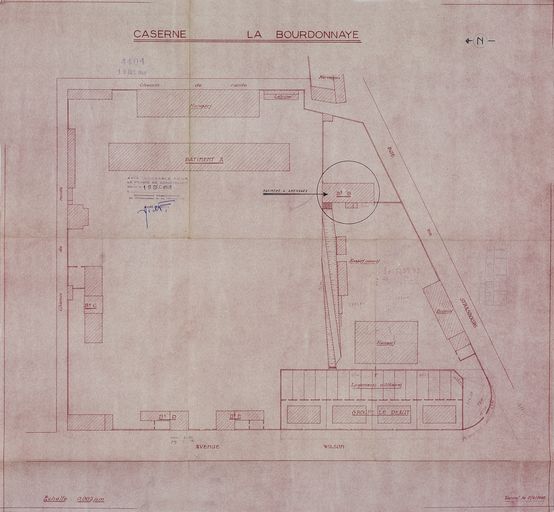

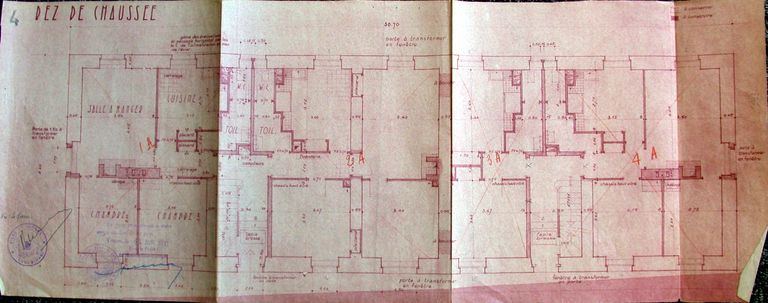

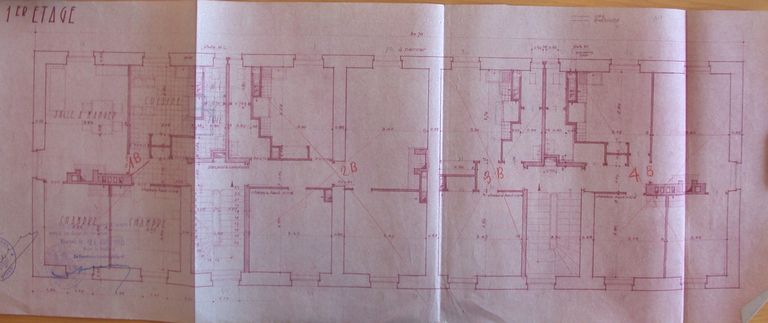

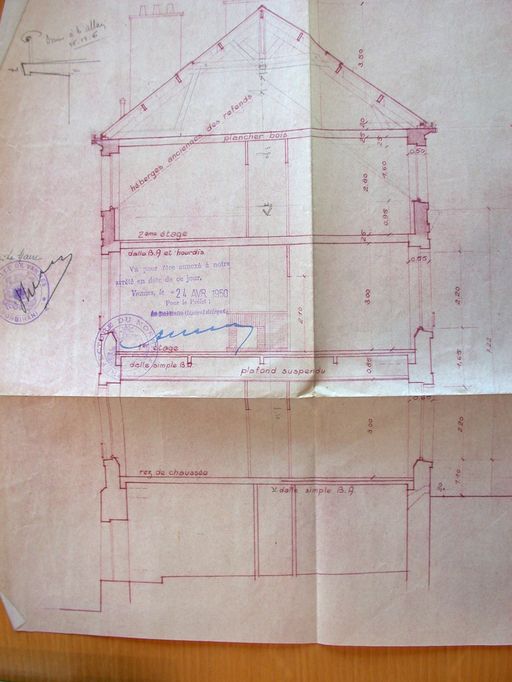

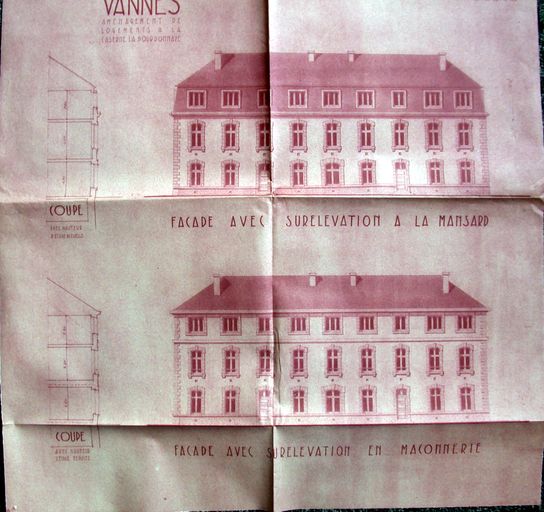

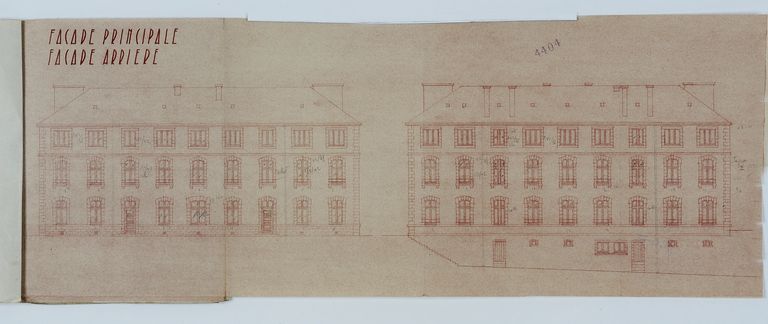

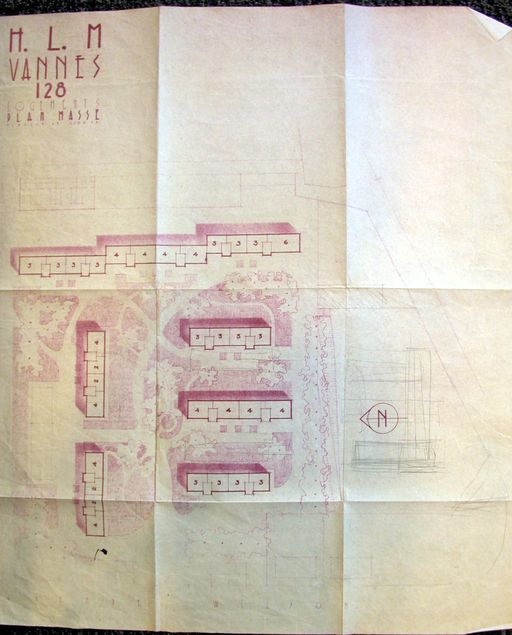

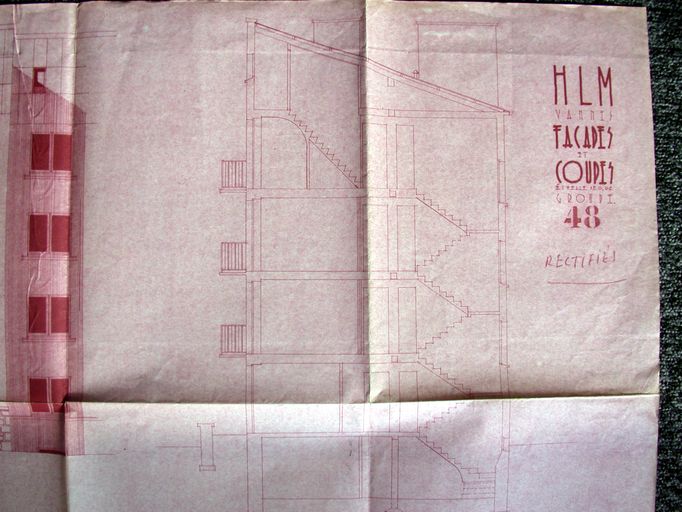

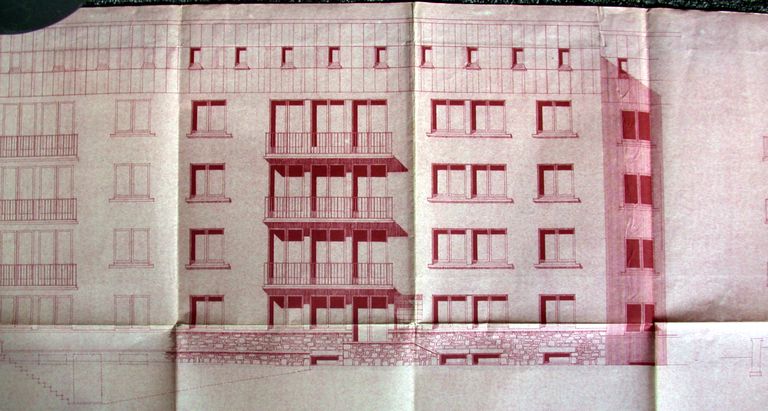

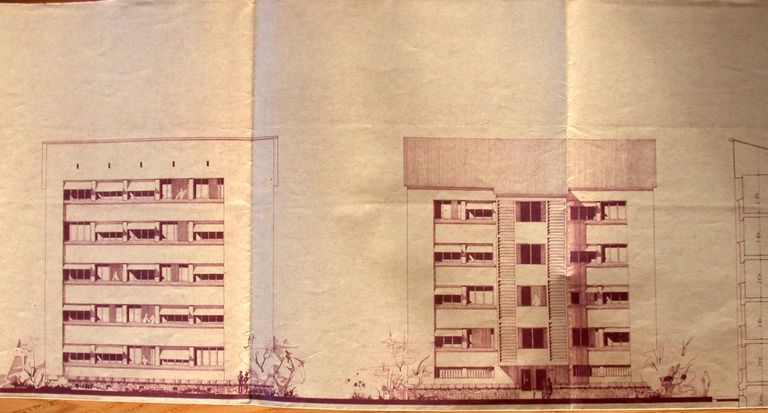

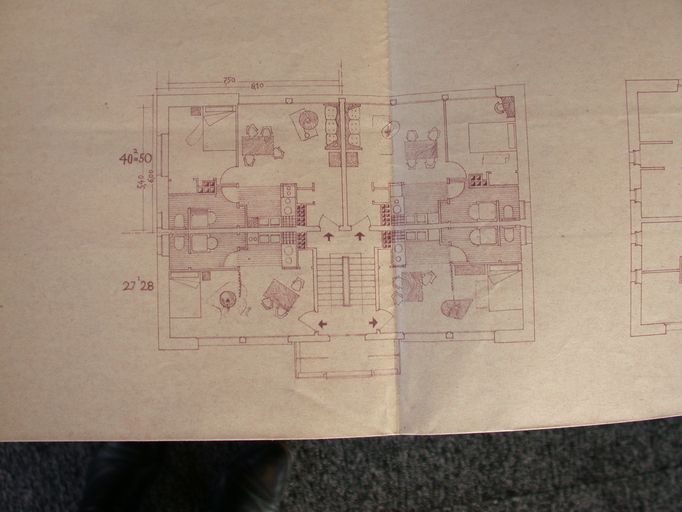

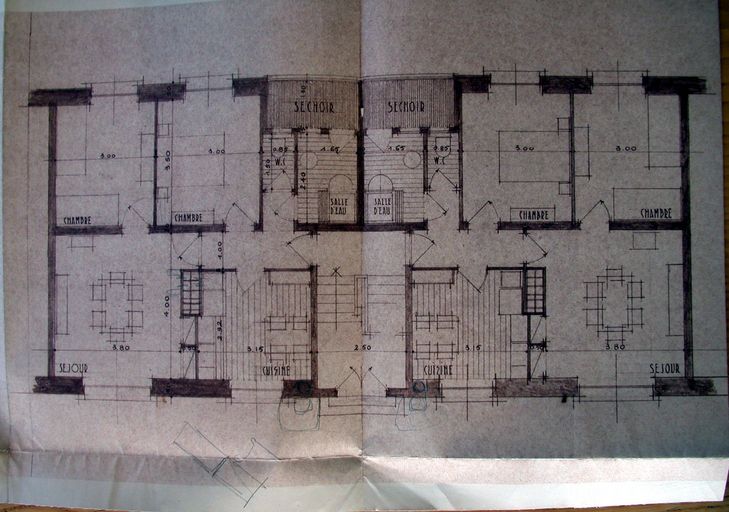

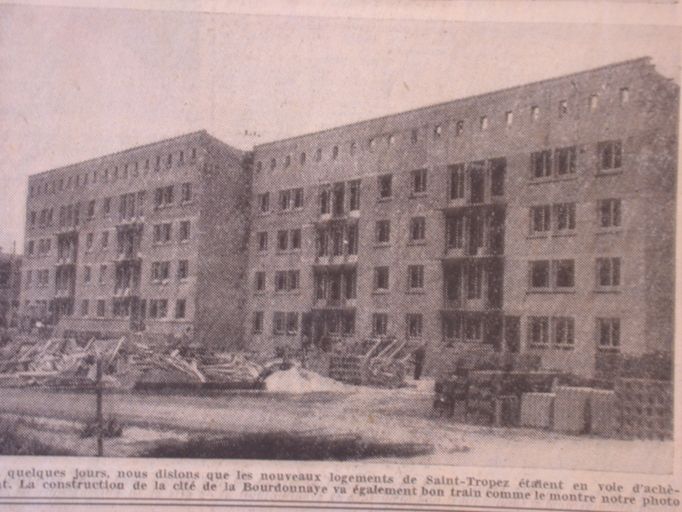

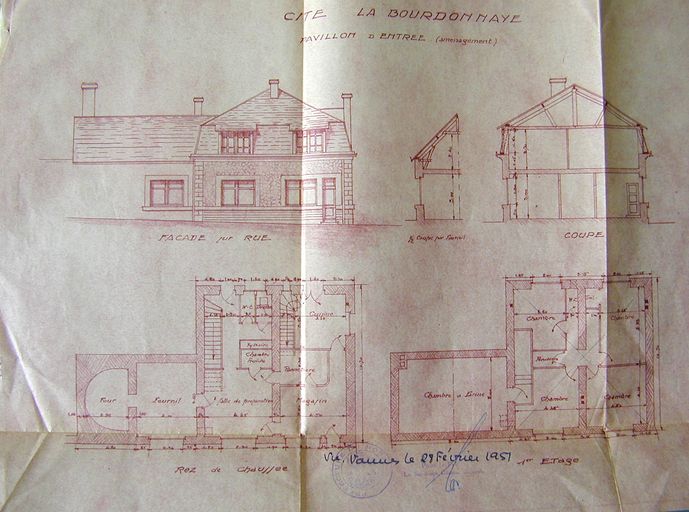

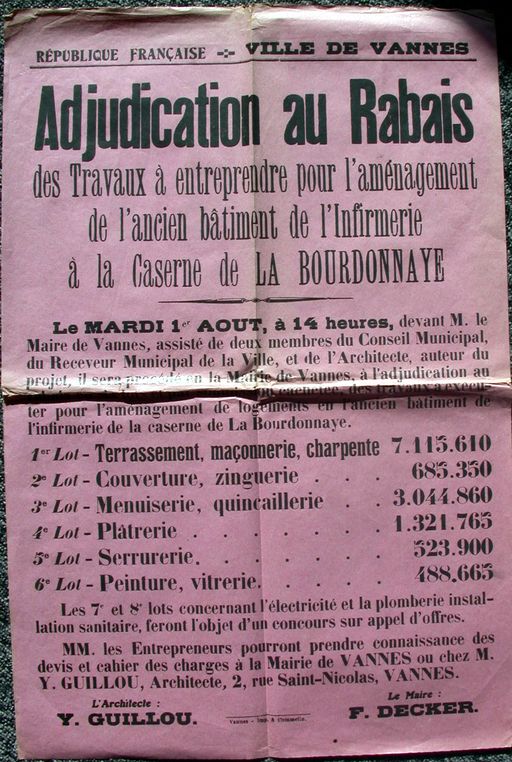

La caserne de la Bourdonnaye a été édifiée en 1881 (selon Leguay) ou en 1883 (selon André) ; son auteur reste encore inconnu. Elle voit le jour après la construction des deux casernes d'artillerie qui s'effectuent entre 1875 et 1881 sur la route de Rennes. Pendant la guerre, la caserne sert de dépôts de matériels. Elle est incendiée en 1944 lors du départ des allemands. La caserne est rachetée par la ville (26 septembre 1949) et transférée à l'OPCHLM qui en fait sa première opération concrète. La première réalisation concerne la transformation de l'ancienne infirmerie en logements, suivant les plans de Yves Guillou, datés de 1950 : pour ce faire, l'architecte surélève le bâtiment d'un étage et remanie la structure intérieure. La seconde opération, projet conjoint des architectes vannetais Yves Guillou, Robert Lamourec et Edmond Gemain voit la construction de 128 logements édifiés à la place des anciens bâtiments militaires. La caserne est implantée initialement hors du périmètre de l'octroi mais sera plus tard intégrée à ce périmètre. Parallèllement, la ville achète le 30 avril 1951 le chemin de ronde qui entourait la caserne, à l'exception du hangar (au nord) et du terrain vendu à la coopérative agricole. Plusieurs vestiges ont été conservés : le premier est le bâtiment de l'infirmerie transformée en logements, le second est le mess, situé au nord de la caserne, et enfin les deux pavillons d'entrée sur l'avenue Wilson, privatisés et transformés en commerce. Enfin, plusieurs bâtiments, dont le hangar mentionnés dans l'acte de cession à la ville du chemin de ronde en 1951, conservés à l'extérieur du périmètre de la caserne semblent avoir un rapport de fonctionnement avec cette dernière..

- inventaire topographique, ville de Vannes

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Vannes

-

Commune

Vannes

-

Adresse

rue de Strasbourg

,

avenue Wilson

-

Cadastre

1980

AW 125 à 136, 138, 139, 210, 211, 207, 208, 122, 123, 124, 164, 165

-

Dénominationscaserne

-

Genrede militaires

-

Précision dénominationcaserne d'infanterie

-

Appellationsdite de la Bourdonnaye

-

Parties constituantes non étudiéesrue, maison, hangar agricole, édifice logistique

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 19e siècle

- Secondaire : 2e moitié 20e siècle

-

Dates

- 1883, daté par source

- 1950, daté par source

-

Auteur(s)

- Auteur : architecte attribution par source

- Auteur : architecte attribution par source

-

Auteur :

Gemain Edmondarchitecte attribution par sourceGemain EdmondCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Né le 29 avril 1884 à Cossé-le-Vivien, dans la Mayenne, Edmond (Louis) arrive à Vannes avec sa famille en 1885. Joseph Louis Gemain, son père, est employé comme herboriste dans une pharmacie ; Emma Ruzeau, sa mère, est sage-femme. Après des études à l’Ecole des Arts décoratifs à Paris, Edmond Gemain s’installe comme architecte à Vannes, en 1908, au 10 place de l’Hôtel de Ville. Il épouse la même année à Saint-Brieuc Jeanne-Marie Moënner. Le couple aura quatre enfants : Edmond (1909), Jean (1911), Annick (1913) et Yves (1914). De 1909 à 1913 il habite 39 rue du Mené. En 1913-1914, on le retrouve chez ses parents au 39 rue Jeanne d’Arc. A partir de 1920 et jusqu’à sa mort le 10 août 1953, il sera fidèle au 19 de la rue Pasteur qui abrite son domicile et ses bureaux. La maison est démolie par son fils, également architecte, qui construit à son emplacement vers 1972 un immeuble de logements. (sources : recherches de Jacques Delarue).

Situés immédiatement au nord de la voie ferrée et séparée d'elle par la rue de Strasbourg, les bâtiments de la caserne étaient établis dans une cour enclose de hauts murs, l'accès se faisant à l'ouest par une grille bordée de deux pavillons sans étage enduits, à toiture en pavillon (aujourd'hui brisé pour le pavillon nord). Le bâtiment principal aspecté à l'ouest était un édifice normalisé réalisé suivant un plan type : il comportait 31 travées sur deux étages carrés et comble habitable : il n'en reste rien. Outre les pavillons d'entrée, deux bâtiments sont encore conservés dans l'enceinte. Le bâtiment de l'infirmerie transformée en logements est enduit, à 1 étage carré à l'origine (à deux étages carrés depuis la transformation en immeuble de logements), à élévation à travées, couvert en ardoise d'un toit à croupes. Le second bâtiment, le mess, est situé au nord de la caserne, orienté au sud et se compose d'un corps central à étage carré enduit à élévation ordonnancée, couvert d'une toiture à croupes, flanqué de deux ailes latérales également enduites, en rez-de-chaussée, couvertes d'un toit à pignon couvert.

-

Murs

- granite

- ciment

- enduit

- moellon

-

Toitsardoise

-

Élévations extérieuresélévation à travées, élévation ordonnancée

-

Couvertures

- toit à longs pans

- appentis

- toit en pavillon

- croupe

- pignon couvert

-

Escaliers

-

État de conservationvestiges

-

Statut de la propriétépropriété d'un établissement public communal

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Ville de Vannes

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Ville de Vannes

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Ville de Vannes

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Ville de Vannes

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Ville de Vannes

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

Documents d'archives

-

Archives municipales de Vannes : 1O216

A. M. Vannes. 1O216. Rue du 65ème R.I.

Bibliographie

-

ANDRE, Bernard. Vannes, ville de garnison de 1872 à 1914 : mariage d'amour ou de raison ? Dans 2000 ans d'histoire de Vannes. Archives municipales, Animation du patrimoine. Aout 1993.

p. 239 -

LEGUAY, sous la direction de Jean-Pierre. Histoire de Vannes et de sa région. Toulouse : éditions Privat. Pays et villes de France, 1988. 320p. ; 23,5 cm.

p. 216-217 -

ALIX, Patrick, PERENNES, Pierre-Louis. Lecture d'une ville, Vannes, 1785-1940. U.P.A. de Nantes, mémoire de 3e cycle, 1982.

p. 130-137, 214 -

ANDRE, Bernard. Bourgeoisie rentière et croissance urbaine. Vannes 1860-1910. Paris X, école des Hautes Etudes en Sciences Sociales, thèse, 1980. 260 p. ; 29 cm.

p. 58-78 -

LAINE, Claire, TOSCER, Catherine. Le quartier de la gare, Vannes. Edition ville de Vannes ; Animation du patrimoine. 2005.

p. 25

Architecte.