De l'église paroissiale de Mendon, il reste peu de choses : en 1706, des travaux de reconstruction de l'édifice commencent mais traînent encore en 1750 et sont définitivement stoppés à la Révolution. En 1822, la maison des religieuses est construite à son emplacement en remployant des pierres de taille et un portail en plein cintre. Ainsi, dès le début du 18e siècle, la chapelle voisine dédiée à Notre-Dame devient église paroissiale avec le transfert du culte de saint Pierre. Devenue trop petite pour les besoins de la paroisse, une tribune est posée pour gagner de la place dans le deuxième quart du 19e siècle. En 1875, la nef est reconstruite et complétée d'une tour neuve couronnée d'une flèche. La campagne de travaux de 1892, concerne surtout le renouvellement de l'intérieur de l'église, à l'origine de la disparition partielle des entraits à engoulants, de la sablière sculptée de plusieurs blasons : l'un "parti de France et de Bretagne", un autre "au lion rampant", un 3e "au cerf passant" qui doit être Coëtcandec car les Chohan avaient des possessions jusqu'au coeur du bourg de Mendon. Selon Danigo, le devis était signé S.A. Jousset, architecte à Tours mais le véritable maître d'oeuvre fut l'abbé Brisacier de Tours. C'est de cette campagne que relève la construction de la voûte néo-gothique et la réouverture de la fenêtre du chevet qui avait été aveuglée. Bien que transformée au cours du dernier quart du 19e siècle pour devenir église paroissiale, la chapelle Notre-Dame édifiée entre la fin du 15e siècle et le 16e siècle conserve des parties anciennes remarquables : le choeur et sa fenêtre ainsi que le grand porche sud. La construction du choeur et de la fenêtre daterait de 1474 si l'on se fie à l'inscription gothique figurant en dessous de la fenêtre. Le motif rayonnant du remplage est caractéristique de cette période. Au transept nord, une petite porte bouchée date également du 16e siècle.

- inventaire topographique

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Ria d'Etel - Belz

-

Commune

Locoal-Mendon

-

Lieu-dit

Mendon

-

Cadastre

AB

8

;

1810

C1

197

;

1845

P1

-

Dénominationschapelle, église paroissiale

-

VocablesNotre-Dame, Saint-Pierre

-

Parties constituantes non étudiéesfontaine de dévotion

-

Période(s)

- Principale : 3e quart 15e siècle

- Principale : 16e siècle

- Principale : 4e quart 19e siècle

-

Dates

- 1474, porte la date

- 1875, daté par travaux historiques

- 1892, daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

- Auteur : architecte attribution par travaux historiques

- Auteur : maître d'oeuvre attribution par travaux historiques

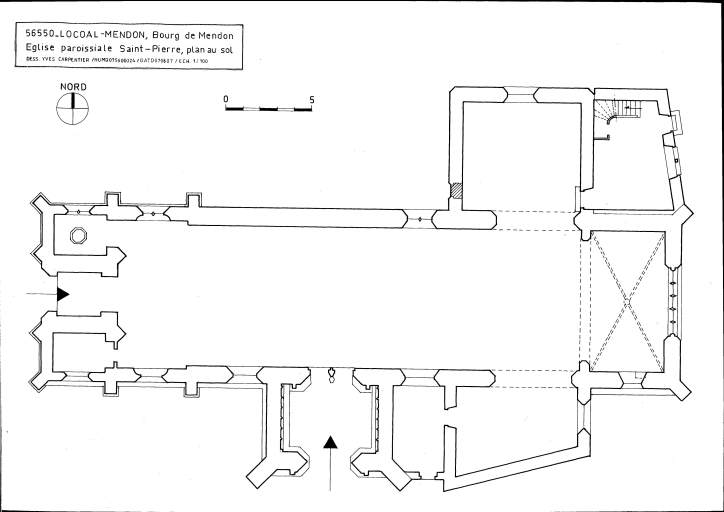

La chapelle Notre-Dame devenue église paroissiale Saint-Pierre est construite en grand et moyen appareil de granite pour le choeur, les bras de transept et le porche, en moellon pour la nef ; elle est couverte d'un toit en ardoise à longs pans et pignon découvert. Elle présente un plan en croix latine à chevet plat et vaisseau unique complété à l'ouest d'une tour couronnée d'une flèche de pierre. Le chevet est ouvert d'une grande baie à remplage rayonnant. Au sud, se trouve un porche haut et saillant, ouvert par une grande arcade en arc brisé à nombreux retraits. L'intérieur du porche est vouté en pierre sur croisées d'ogives ; sur les côtés, des bancs de pierre au-dessus desquels six niches sont aujourd'hui inoccupées. Séparées par un trumeau avec bénitier, des portes jumelées en anse de panier ouvrent sur la chapelle. L'intérieur de l'église est couvert d'une fausse voûte d'ogives en plâtre de style néo-gothique. Les ailes du transept communiquent avec la nef par des arcades en cintre brisé dont la mouluration pénètre directement dans les colonnes.

-

Murs

- granite grand appareil

- granite moellon

-

Toitsardoise

-

Plansplan en croix latine

-

Étages1 vaisseau

-

Couvrements

- voûte d'ogives

- fausse voûte d'ogives

-

Couvertures

- flèche en maçonnerie toit à longs pans pignon découvert

- noue

-

Techniques

- sculpture

-

Représentations

- accolade

- pilastre

- pinacle

- fronton

- crochet

- chou

- quadrilobe

- cercle

- rinceau

- raisin

- colonne

- personnages

- chien

- lion

- sirène

- ange

-

Précision représentations

Des figures de sirène et de lion sont sculptées en ronde-bosse sur la partie basse des rampants du pignon du choeur, à côté des pinacles des contreforts. Le remplage de la fenêtre du chevet est rayonnant, il figure un quatrefeuille au centre d'un grand cercle. Un ange sculpté en haut-relief, au-dessus de la baie, tient un phylactère. Le porche sud présente une décoration flamboyante. Le pignon est accosté de contreforts très ouvragés, surmontés de hauts pinacles sculptés. La grande arcade brisée à nombreux retraits concentriques est encadrée d'une accolade, d'un faux pignon et de pilastres à pinacles. Un cadran solaire est sculpté dans le tympan du pignon. Les portes jumelées en anse de panier qui ouvrent sur la chapelle sont sculptées de grappes de raisins, de personnages et d'animaux et sont surmontées d'une accolade. Le trumeau qui les sépare est orné d'un dais polygonal à son sommet et d'un bénitier à sa base. Au transept nord, une petite porte avec accolade est encadrée de pilastres faits de colonnes torses soutenues par des personnages.

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Protectionsinscrit MH, 1925/04/24

-

Précisions sur la protection

Le porche et le chevet de l'église sont inscrits MH.

-

Référence MH

Sous la voûte en plâtre de 1892, une partie de l'ancienne charpente est conservée. Celle-ci est plus haute que la nouvelle voûte d'au moins un mètre cinquante. Sur le mur du chevet, au-dessus de la maîtresse-vitre, subsistent les vestiges d'une peinture murale qui représente le sommet d'une boule terrestre, la base étant tronquée par la nouvelle voûte en plâtre.

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Documents d'archives

-

Archives départementales du Morbihan. Cadastre ancien, série 3P.

Bibliographie

-

DU HALGOUET, Hervé. Considérations archéologiques sur les édifices religieux du diocèse de Vannes. Vannes, 1951.

p. 20, 21 -

ROSENZWEIG, Louis. Répertoire archéologique du département du Morbihan. Paris, 1863.

p. -

DANIGO, Joseph. Eglises et chapelles du doyenné de Belz. Imprimerie Régionale 29114 Bannalec, 1986.

p. 74-77 -

LE MENE, Joseph-Marie. Histoire archéologique, féodale et religieuse des paroisses du diocèse de Vannes. Vannes : Imprimerie Galles, 1894, t. II.

p. 522, 523 -

DUHEM, Gustave. Les églises de France, Morbihan. Paris, 1932.

p. 94, 95

Chargée d'études Inventaire

Chargée d'études Inventaire