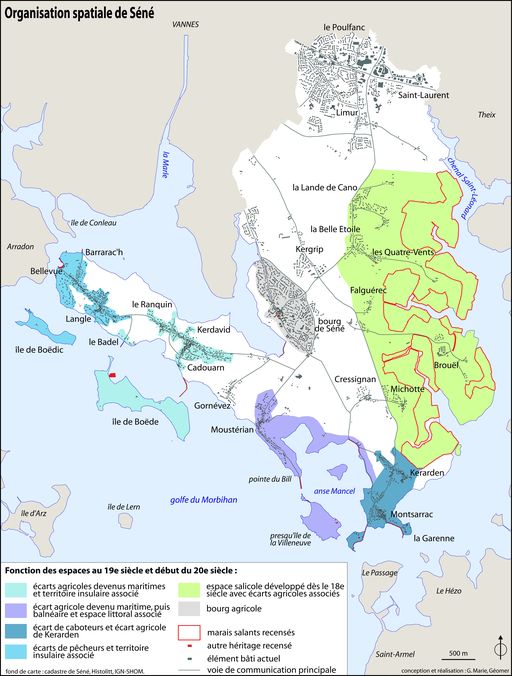

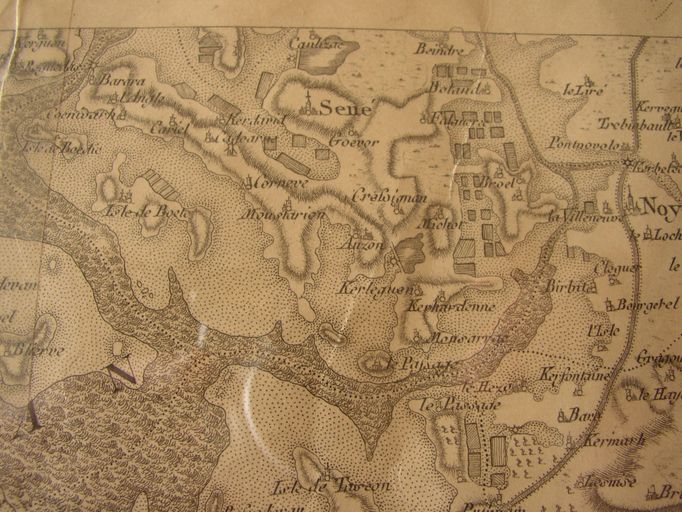

La commune de Séné se situe à l´est du golfe du Morbihan et au sud de Vannes, dont elle fait partie de l´arrondissement. Son territoire, d´une superficie de 19,94 km2, forme une péninsule dans la mer intérieure du golfe du Morbihan (figure 2). Elle possède 45 kilomètres de côtes.

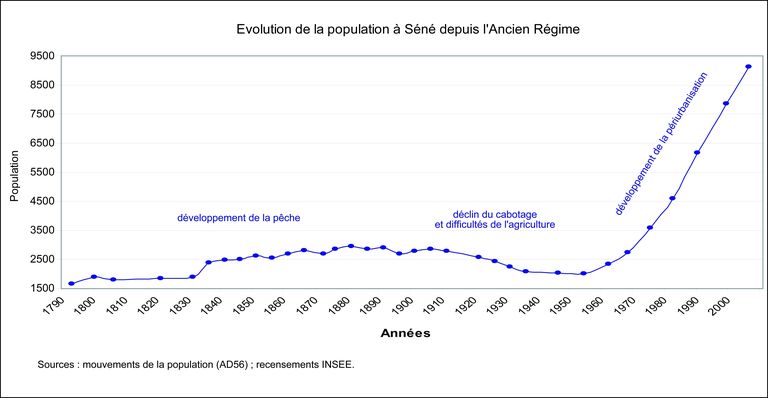

Des années 1830 jusqu´à la Première Guerre mondiale, l´essor des activités maritimes et la relative bonne santé économique des activités agricoles assurent une augmentation constante de la population (on passe de 1899 à 2918 habitants entre 1846 et 1891). La crise du cabotage, puis de la pêche, et la modernisation de l´agriculture entraînent, dans la première moitié du 20e siècle, le déclin du nombre d´habitants dans le contexte plus général de délaissement des campagnes au profit des villes. A partir du milieu des années 1950, le mouvement s'inverse : la proximité de Vannes, principal bassin d´emplois, entraîne la périurbanisation de Séné, dont la population connaît une hausse exponentielle et ininterrompue jusqu´à aujourd´hui, passant de 2 017 à 9 136 habitants entre 1954 et 2006. Aujourd´hui, 47% de la population vit au nord de la commune (Poulfanc, bourg). Séné devient un lieu de résidence pour les personnes qui travaillent à Vannes et pour les retraités qui souhaitent profiter des bords de mer attractifs du golfe du Morbihan.

De par sa position et sa nature péninsulaire, le territoire de Séné a de tout temps été traversé, notamment pour rallier Vannes ou la presqu´île de Rhuys. Ainsi, l´existence du passage maritime de Saint-Armel, situé à l´extrémité sud de Séné, est attestée dans une charte datée du 8 mars 1367, émanant du duc Jean IV. Le trafic maritime a donc très tôt de l´importance à Séné.

Au 18e siècle, la majorité de la population vit de l´agriculture. Toutefois, certains habitants pratiquent la saliculture ou la pêche.

A partir de 1723, le chapitre cathédrale de Vannes décide d´aménager des marais salants à Séné. Pour cela, il encourage l´installation de paludiers de la presqu´île de Guérande, où ils sont trop nombreux. Les nouveaux arrivants, originaires pour la plupart de Bourg-de-Batz (aujourd´hui Batz-sur-Mer), s´installent dans les villages situés à l´est du territoire communal (Michotte, Falguerec, Bindre, Cano) avec leurs familles. Venus initialement pour former de nouveaux paludiers, ils se mêlent progressivement à la population locale. Les marais salants modèlent le paysage et ouvrent une ère de prospérité. Le « terrain inculte que la mer couvre de son flux chaque jour » est métamorphosé. En 23 ans, entre 1725 et 1748, sont réalisés à Séné autant d´oeillets qu´en 140 ans dans toute l'étendue du bassin salicole de Guérande, entre le milieu du 16e siècle et le 18e siècle. Entre 1725 et 1737, 26 des 39 salines du chapitre de Vannes sont situées sur la presqu'île de Séné. La production, destinée en grande partie à l´exportation vers l´Espagne sur des bateaux originaires de Pénerf et de l´île aux Moines, connaît son apogée en 1765, date à laquelle l´ensemble des salines est mis en valeur.

Parallèlement, la pêche commence à se développer au 18e siècle sur la presqu´île de Séné. Les pêcheurs continuent néanmoins à cultiver un petit lopin de terre et à élever quelques animaux. La pêche à pied est pratiquée lors des basses mers (ramassage de divers coquillages et de moules). La pêche dans le golfe est effectuée au moyen de petits bateaux à voile dépassant rarement le tonneau de jauge. Les pêcheurs utilisent des filets pour la pêche des anguilles de mer et des paniers ou casiers pour la pêche des petites vieilles, nommées localement corlazos (connues aussi sous le nom de crénilabre commun).

Au 18e siècle, Séné ne compte pas beaucoup de marins au cabotage (essentiellement transport du goémon). La paroisse possède à l´époque de nombreux chantiers navals installés sur la côte sud, entre Montsarrac et Moustérian, ainsi qu´à Cadouarn et à Langle. En face de l´extrémité occidentale de la presqu´île, la petite plage de Conleau (commune de Vannes) sert aux réparations et au radoubage des bateaux. Les chantiers de construction et de réparation navale sont tenus par plusieurs familles, dont la famille Danet.

Au 19e siècle, les activités économiques de Séné restent très variées, à la fois tournées vers la terre et la mer. Elles connaissent néanmoins des destinées diverses : l´activité salicole, particulièrement développée au 18e siècle, décline, l´ostréiculture s´organise et la pêche est en plein essor.

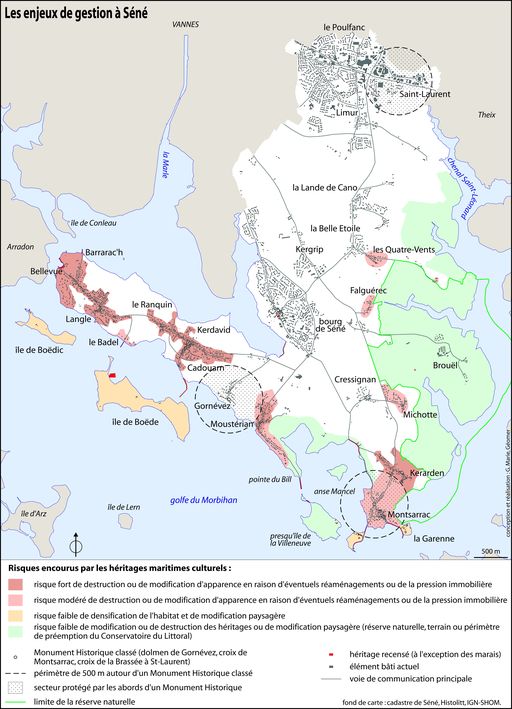

Une législation nationale défavorable à partir de 1806 (les sels bretons étaient sous l´Ancien Régime exemptés de l´impôt de la gabelle) et la concurrence des salins du Midi et de l´Est, d´Espagne et du Portugal, meilleur marché, entraînent la crise de l´activité salicole au 19e siècle. L´exploitation des marais salants se désorganise, l´activité ne devient progressivement qu´une petite ressource d´appoint pour les agriculteurs. Ce déclin est si fort que l´Etat décide de réduire les subsides affectés à la surveillance des marais. Les effectifs de douaniers sont diminués. En 1883, la surveillance permanente cesse et les casernes et guérites de douaniers sont vendues ou démolies. Les marais, mal entretenus, travaillés dans de mauvaises conditions, sont progressivement abandonnés. Le dernier paludier cesse toute activité en 1951.

Durant la première moitié du 19e siècle, les riches bancs d´huîtres sauvages de Séné sont décimés par un ramassage excessif. Dès les années 1860-1870, comme dans tout le golfe du Morbihan, une mise en culture s´impose. La culture de l´huître plate se développe et fait vivre quelques familles jusqu´en 1977, où elle est décimée par un virus. Cette catastrophe désempare la population sinagote, qui vend ses concessions de parcs ostréicoles à des Charentais. L´huître creuse est alors introduite et permet le maintien au large de l´activité ostréicole.

Comme sur les autres littoraux français et européens, la pêche se développe fortement au 19e siècle, bouleversant fortement l´économie et la société sinagotes. Les villages de la presqu´île de Séné, Barrarac´h, Bellevue, Langle, Canivarc´h, Cariel, Cadouarn et Moustérian, s´urbanisent. Les écarts de Montsarrac et Kerarden, au sud-est de la commune, qui comptent le plus de marins au cabotage, sont également investis par quelques pêcheurs. La dispersion de ces sites traduit la difficulté d'implanter à Séné des infrastructures portuaires importantes.

La spécificité de Séné tient à un modèle de bateau particulier, le sinagot, à la fois embarcation de pêche et de transport. Le premier modèle apparaît en 1829, mais il faut attendre 1840 pour qu´un deuxième sinagot soit construit. Dès lors, ce modèle est construit à grande échelle. En 1844, 84 sinagots sont immatriculés à Vannes. Rapides et à faible tirant d´eau, ces bateaux de cinq à six mètres de long, non pontés, jaugeant quatre à cinq tonneaux, portant deux mats et voiles en bannières, sont parfaitement adaptés à la côte relativement plate et peu profonde du golfe. Ils peuvent également demeurer au mouillage sans s´abîmer (absence d´infrastructure portuaire à Séné pendant une grande partie du 19e siècle). Dans un premier temps, les sinagots sont construits sur plusieurs sites portuaires de la commune (Cadouarn, Montsarrac, Langle), mais, à partir de la seconde moitié du 19e siècle et jusqu´en 1919, seul le chantier naval de Jean Martin, à Cadouarn, en construit, à raison de sept à huit par an. D´autres sinagots sont construits à l'extérieur de la commune, sur les chantiers du Bono, de Vannes, d´Auray et de Port-Navalo. Le dernier sinagot, « Les trois frères », est construit en 1943. Il a été classé monument historique en 1985.

Les pêcheurs emploient de nombreux engins de pêche : la senne, le chalut, la drague à chevrettes (crevettes), la drague à huîtres, le haveneau. L´usage répandu de la drague à chevrettes au 19e siècle et au début du 20e siècle se révèle être la pêche la plus nocive pour le milieu naturel. Faute de réglementation, cette pêche, réalisée avec un petit maillage de filet, a contribué à la destruction massive du petit poisson. En raclant les fonds, la drague arrache les herbiers et met la vasière à nu. Cette destruction de la flore maritime provoque la liquéfaction des vases, qui recouvrent par la suite les huîtrières naturelles. Les dégâts occasionnés obligent progressivement les pêcheurs de Séné à capturer le poisson au large du golfe du Morbihan.

Aussi, le sinagot apparaît-il de moins en moins bien adapté à l´activité halieutique. A partir du milieu du 20e siècle, les pêcheurs investissent dans des chalutiers et des caseyeurs modernes. Une flottille de chalutiers armés de drague à griffes prélève des palourdes sur le banc de Truscat. On capture également la coquille Saint-Jacques, alors que les filets droits servent pour prélever les rougets, merlans et bars. On trouve de la pêche au casier pour les seiches, crevettes et autres tourteaux et homards. A la fin du 20e siècle, la surexploitation de la ressource pose le problème de l´avenir du port de pêche de Port-Anna, dernier port de pêche actif du golfe du Morbihan.

Actuellement, les activités économiques sinagotes s´orientent principalement vers la polyculture, l´élevage, la pêche, l´ostréiculture et surtout vers le secteur tertiaire (commerces, administrations, tourisme...). Depuis 1979, l´espace salicole oriental de Séné est en partie propriété de la réserve ornithologique de Falguérec (ouverte en 1982) et du Conservatoire du littoral. L´objectif est de faire connaître les oiseaux fréquentant le site et de faire découvrir les héritages patrimoniaux présents dans cet espace. Cette réserve de 410 hectares permet également de soustraire à l'urbanisation de nombreuses parcelles situées à l'est de la commune. Un parc naturel régional devrait également être créé prochainement dans le golfe du Morbihan. Ce projet, qui concerne 38 communes, a suscité des réticences de la part des élus, des acteurs économiques et des associations. De nombreuses réunions de concertation ont été nécessaires pour expliquer le projet. La frange littorale et maritime de ce parc est déjà encadrée par un Schéma de Mise en Valeur de la Mer, adopté en 2006, dont l'objectif majeur est de faciliter la cohabitation entre les différents usagers de cet espace fragile.

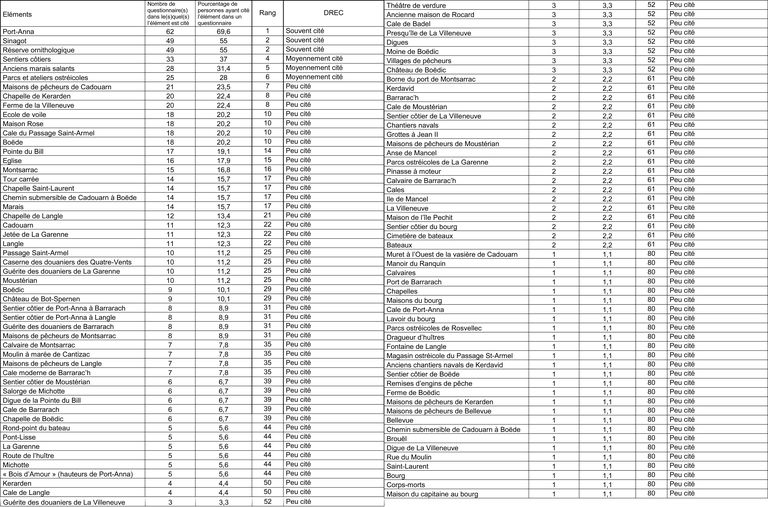

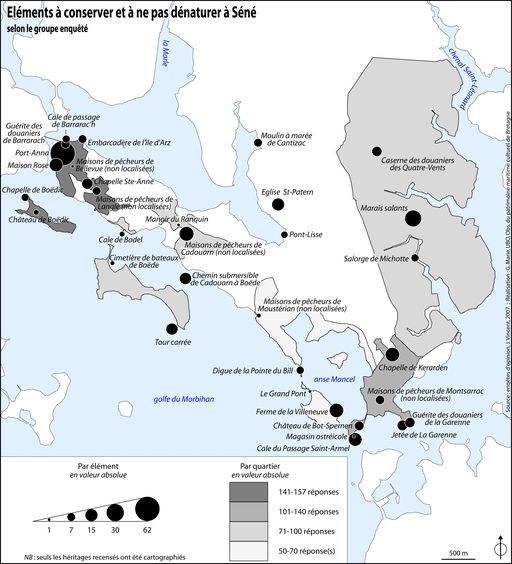

Séné possède un patrimoine maritime culturel riche, qu´il faut défendre : le patrimoine lié à la culture du sel avec ses anciens marais salants, greniers à sel, casernes et guérites de douaniers, celui lié à l´activité de la pêche avec ses villages de petites maisons de pêcheurs alignées, celui lié au trafic maritime particulièrement actif dans le golfe du Morbihan, avec ses petites infrastructures portuaires caractéristiques.