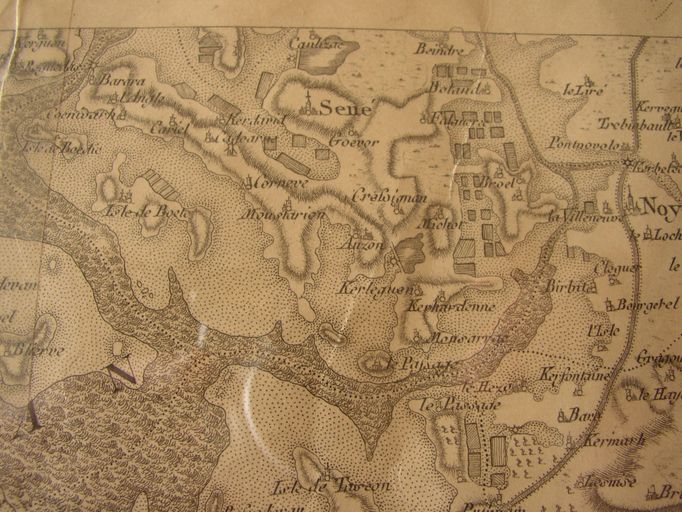

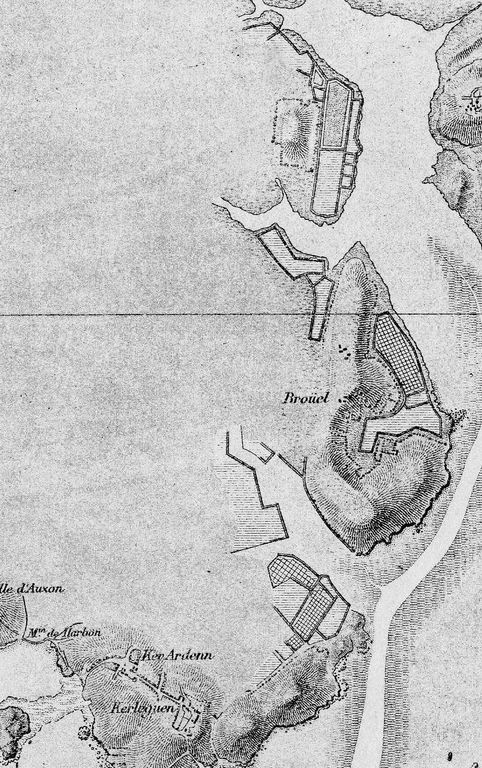

Les marais salants sont créés à Séné au début du 18e siècle par le chapitre cathédrale de Vannes qui obtient du roi, en 1721, la concession des terres vagues situées le long de la côte est de Séné. Le chapitre commence donc à aménager des salines dans ce secteur en 1725 avec l´aide de paludiers émigrants des marais salants de Guérande. L´industrie du sel se révèle rapidement très lucrative. Le territoire en est profondément transformé avec la mise en place de digues, de greniers à sel pour stocker celui-ci avant son exportation. Les salines, devenues biens nationaux sous la Révolution, sont rachetées en 1791 par des particuliers propriétaires terriens. Afin de recouvrer l´impôt sur le sel qui s´applique depuis 1806 à la Bretagne et prévenir la fraude, l´État impérial décide de construire dans les années 1800 trois casernes de douaniers permettant de percevoir les droits et de loger les agents, ainsi que des guérites de douaniers servant à la surveillance du trafic maritime. Suite à la crise salicole qui se développe au cours de la seconde moitié du 19e siècle (liée notamment à la concurrence de la production des Salins du Midi), les marais salants artisanaux de Séné perdent progressivement de leur valeur, si bien qu´à partir de la fin du 19e siècle, les négociants et les propriétaires terriens vendent leurs marais aux agriculteurs et aux paludiers. L´activité s'étiole. Les casernes de douaniers sont vendues ; seule subsiste aujourd´hui la caserne des douaniers des Quatre-Vents, la plus importante de Séné. Le dernier paludier cesse toute activité en 1951. C´est à ce moment que les ornithologues s´intéressent au potentiel des marais salants laissés en friche, qui offrent une diversité d´habitats pour les oiseaux. En 1979, grâce à l´excédent des dons destinés à secourir les oiseaux victimes du mazoutage provoqué par le naufrage du pétrolier Amoco Cadiz, la Société pour l´Étude et la Protection de la Nature en Bretagne achète d´anciens marais salants à M. Quester (habitant du village de Falguérec). Une réserve ornithologique ouvre en 1982 sur l´ensemble des anciens marais, à l´exception de leur partie septentrionale. Elle a deux objectifs : faire connaître les oiseaux et faire découvrir les héritages patrimoniaux présents sur l´espace salicole oriental de Séné.

- enquête thématique régionale, Inventaire du patrimoine maritime de Crozon Roscanvel Camaret Clohars-Carnoët Larmor-Plage et Sené

- inventaire topographique, Séné

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

PNR Golfe du Morbihan - Vannes Est

-

Commune

Séné

-

Lieu-dit

Dolan,

les Quatre-Vents,

Michotte,

Falguérec,

Brouël

-

Dénominationsmarais salant

-

Parties constituantes non étudiéesmarais salant, douane, grenier à sel

-

Période(s)

- Principale : 18e siècle

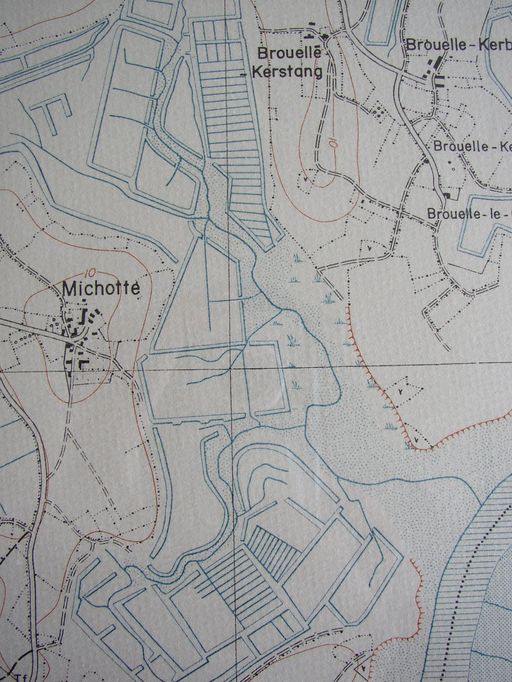

Abandonnés depuis plus de cinquante ans, les anciens marais salants, en friche, sont aujourd´hui difficilement visibles à hauteur d´hommes. De plus, afin de ne pas gêner la faune, la réserve ornithologique, qui occupe la plus grande partie des marais, en interdit l´accès au public. Au coeur de ces marais salants, le grenier à sel de Michotte, également abandonné, est en ruines. Le seul héritage actuellement accessible est la caserne des douaniers, située dans l´ancien hameau agricole des Quatre-Vents. Un projet de réhabilitation partielle de l´espace salicole oriental de Séné, en prenant exemple sur ce qui a été fait dans la commune voisine de Saint-Armel, est en cours d'examen.

Données complémentaires architecture PATMAR

- REFC SEN 31

- THPA Activités artisanales et industrielles liées à la mer ; Production primaire et commercialisation des produits de la mer

- PROJ

- MENA

- PMEN

- DREC souvent cité

- AVIS

- INGP intérêt paysager et pittoresque ; intérêt technique ; intérêt de mémoire

- PING Cet espace a été profondément modifié pour permettre l´activité salicole. Les héritages, témoins d'une occupation ancienne, marquent fortement ce paysage plan.

- RECO Ce vaste espace a été organisé au 18e siècle pour permettre l´exploitation de marais salants. Cette activité décline à partir de la seconde moitié du 19e siècle, du fait de la crise salicole régionale et de sa désorganisation progressive. Les marais salants de Séné sont aujourd´hui en friche. L´espace salicole oriental de Séné est actuellement en partie la propriété de la réserve ornithologique de Falguérec et du Conservatoire du littoral. C´est une façon de préserver cet espace de l´urbanisation tout en animant le lieu l´été par des expositions et l´observation des oiseaux dans des abris adaptés pour le public (avec prêt de matériel). Il est important d´encourager l´animation du patrimoine maritime de cet espace en s´appuyant sur l´équipe de la réserve ornithologique de Falguérec. Les personnes enquêtées en 2007 souhaiteraient que la réserve soit ouverte toute l´année et non uniquement durant les mois d´été. Il serait souhaitable que les derniers éléments bâtis liés à cette activité salicole soient préservés dans la mesure du possible : ancienne caserne des douaniers des Quatre-Vents, devenue une propriété privée, grenier à sel de Michotte actuellement en ruines. La réhabilitation du grenier à sel de Michotte, sans doute le dernier de Séné, pourrait être envisagée. L´entretien des digues est également nécessaire. Les marais salants sont difficilement visibles à hauteur d´homme et rien ne rappelle cette activité qui a duré à Séné pendant plus de deux siècles. Le rappel de l´histoire de cet espace salicole serait judicieux, en utilisant également les derniers éléments bâtis qui demeurent dans le paysage (ancienne caserne des douaniers des Quatre-Vents, grenier à sel de Michotte). Un circuit de découverte pourrait être mis en place sur le thème de l´activité salicole de Séné. Plusieurs personnes enquêtées au cours de l´été 2007 souhaiteraient d´ailleurs l´intégration d´un aspect historique au sein de la réserve ornithologique de Falguérec. La remise en activité de marais salants, à l´image de ce qui a été réalisé sur la commune voisine de Saint-Armel, où la commune a permis l´installation d´un paludier, pourrait être envisagée. L´esprit de ces recommandations est en accord avec les souhaits des personnes interrogées à Séné au cours de l´été 2007 (se reporter aux conclusions de l´enquête patrimoniale en annexe).

-

Sites de protectionréserve naturelle, zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

Bibliographie

-

LE ROCH, Joseph. Histoire... et histoires de Séné. Le Tour-du-Parc, à compte d´auteur, Bulletin paroissial Le Sinagot, sans date (1976 à 1980), non paginé.

-

BURON, Gildas ; Association des Amis de la Réserve de Séné. Mémoires du sel : histoire des marais salants de Séné. Plaquette à l´occasion de l´exposition Mémoires du sel, 1996. 59 p.

-

ROLLANDO, Camille. Séné d´hier et d´aujourd´hui. Marie de Séné, 1996.

p. 61-85, 178-179