Ces observations générales sur les maisons et les fermes du canton de Malestroit ont été rédigées en 1986 par Jean-Pierre Ducouret. Les maisons de la commune de Malestroit font l'objet d'autres observations générales (voir le dossier IA00010001, Les maisons de la commune de Malestroit).

Recensement par commune

commune | repérage | sélection | bâti | habitants 1975 | habitants 1962 |

Bohal | - | - | 152 | 349 | 387 |

Caro | 3 | 2 | 363 | 1144 | 1316 |

La Chapelle-Caro | 6 | 2 | 335 | 878 | 942 |

Lizio | 17 | 5 | 281 | 766 | 816 |

Malestroit | 38 | 6 | 869 | 2506 | 2381 |

Missiriac | 1 | - | 257 | 789 | 628 |

Monterrein | - | - | 126 | 366 | 320 |

Réminiac | 3 | 1 | 202 | 423 | 487 |

Le Roc-Saint-André | 5 | 2 | 325 | 736 | 717 |

Ruffiac | 5 | 6 | 516 | 1482 | 1563 |

Saint-Abraham | 2 | - | 146 | 404 | 384 |

Saint-Guyomard | 4 | 1 | 285 | 717 | 848 |

Saint-Marcel | 2 | - | 186 | 560 | 581 |

Saint-Nicolas-du-Tertre | 5 | 3 | 205 | 503 | 570 |

Sérent | 12 | 3 | 951 | 2399 | 2445 |

103 | 25 | 5199 | 14022 | 14443 |

II – CHRONOGRAMMES (sur tout le repérage)

* 1626, 1629, 1635, 1640, 1644, 1655, 1658, 1671, 1672, 1682, 1683, 1684, 1688, 1698

* 1702, 1705, 1723, 1733, 1745, 1757, 1799

* 1809, 1810, 1818, 1832, 1833, 1840, 1846

* 1911

Les chronogrammes sont peu nombreux, y compris dans la ville de Malestroit. Dans les communes rurales, aucune maison ou ferme antérieure au début du 17e siècle n’a été trouvée. La date la plus ancienne relevée sur un petit manoir est 1543 à le Clos (Lizio).

La répartition des chronogrammes par époque n’est pas en rapport avec le corpus : en particulier, le 19e siècle est sous-représenté par le fait qu’à cette époque l’habitude de porter la date de construction est moins systématique surtout dans l’habitat modeste ; de façon générale, en effet, on constate que les maisons datées sont de type relativement important.

III – CARACTÈRES ARCHITECTURAUX

1 – Situation et composition d’ensemble

* Habitat dispersé en écart ; peu de fermes isolées.

* Orientation au sud très dominante.

* Plusieurs exemples d’alignements de logis (la Ruaudaie (Saint-Nicolas-du-Tertre), le Temple et Brenegat (Lizio).

* Dépendances peu développées et sans ordre.

2 – Matériaux de gros œuvre

Schiste et granite principalement ; le schiste est très majoritaire et est utilisé là où il est présent en sous-sol.

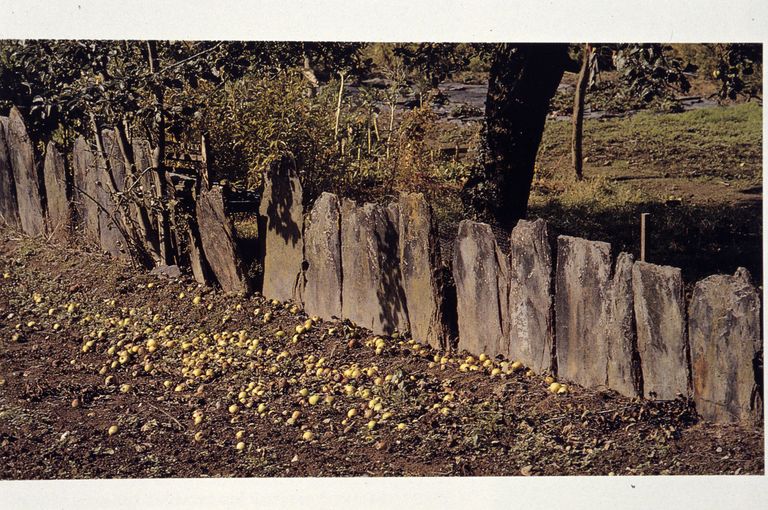

Le granite est utilisé dans le gros œuvre des murs dans l’ouest du canton sur les communes de Lizio, Le Roc-Saint-André et Sérent. Une nette ligne de démarcation, correspondant à la géologie, sépare les deux matériaux ; cependant beaucoup de baies sont encadrées en granite dans la zone de schiste. On trouve quelques vestiges de clôture en palis (au village de Sérent, sur la commune de Bohal), communes situées dans l’ouest, alors que les clôtures, abondantes encore sur le canton de La Gacilly, ont disparu sur les communes orientales du canton. À plusieurs égards, la zone passant par Sérent - Le Roc Saint-André est une zone limite où apparaissent et disparaissent un certain nombre de caractères : outre la nature du matériau et le palis, signalons la forme des lucarnes (rampantes à l’est ; à fronton à l’ouest). Sur les communes de Sérent et de Lizio, apparition de granges à ouverture en mur-pignon (la Folliette, Sérent).

Cette variante n’existe pas dans l’est du département ou en Ille-et-Vilaine, alors qu’elle est présente au centre et au sud du Morbihan.

À la Touronnière (Sérent), grange construite en appareil mixte de moellon et de palis.

3 – Structure et typologie

Le mauvais état de conservation de l’architecture rurale ne permet pas une étude approfondie. Au demeurant, le corpus, quantitativement réduit, ne présente pas une grande variété ; aussi a-t-on établi une typologie simple et a-t-on renoncé à créer un type à « fonctions multiples », défini comme le groupement, dans la maison, des fonctions de logis, abri des animaux et stockage. Le type a certainement existé, mais la détérioration des distributions intérieures ne permet pas d’évaluer correctement le phénomène.

# Type 1 : maison en rez-de-chaussée avec comble à surcroît

C’est le type le plus répandu.

* Variante A : le logis, de plan massé, comprend une pièce unique d’habitation ; le grenier est accessible par une échelle extérieure donnant accès à une porte de service comprise dans le mur ou légèrement passante (la Ruaudaie 1 et la Ruaudaie 2 (Saint-Nicolas-du-Tertre) ; maison 1 à Lizio). Boiry (Saint-Guyomard) correspond à ce type élémentaire mais semble le vestige d’une maison plus importante : voir sa tour d’escalier hors œuvre en façade antérieure.

* Variante B : le plan est allongé et éventuellement divisé par une cloison de bois ; l’unique porte d’entrée est flanquée de deux baies qui sont, soit deux fenêtres, soit une fenêtre et un jour ; cette dernière éventualité fait penser au type « maison à fonctions multiples juxtaposées » où logis et étable sont abrités sous le même toit. Aucune maison ne présente de nos jours cette disposition très courante en Bretagne, mais systématiquement abandonnée depuis la fin de la seconde guerre mondiale. La maison à Béculeu (Ruffiac) pourrait être une ancienne maison de ce type, à deux portes en façade, devenue logis seul lors de la construction de l’étable accolée en pignon. Ce type de transfert des fonctions est un phénomène ancien, très accéléré cependant depuis les années 1950.

* Variante C : la Hiarnaie (Ruffiac) est une variante unique sur le canton mais connue par ailleurs (commune de Paimpont en Ille-et-Vilaine) de maison sans fenêtre ; cette singulière maison, abandonnée, est, de plus, ouverte d’une seconde porte placée en mur-pignon, phénomène au moins aussi rare que l’absence de fenêtre. À côté de cette maison est une petite dépendance couverte en chaume, unique dans le canton. Dans l’état actuel de l’étude, ce genre d’accumulation de singularité ne trouve pas d’explication.

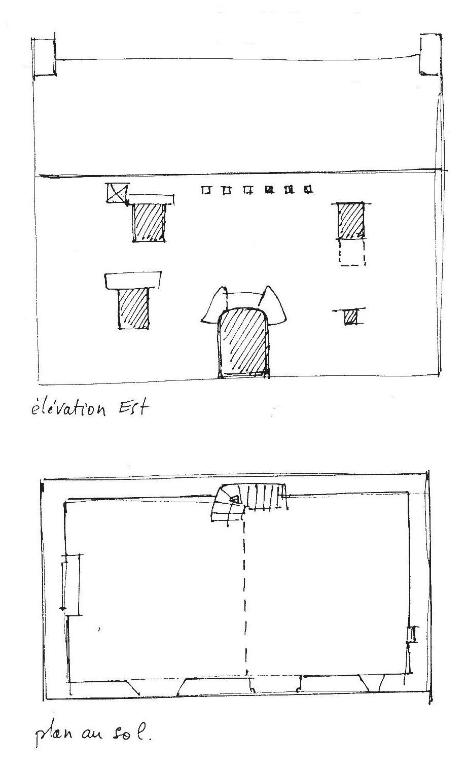

# Type 2 : maison à étage

Deux variantes dans cette catégorie qui comprend des maisons rurales, des fermes et des maisons de bourg (Lizio).

* La variante A, de plan massé à une pièce par étage, est la forme la plus simple du type, qu’illustre la maison la Touronnière (Sérent), caractérisée par une faible hauteur d’étage et donc une élévation peu développée ; de l’extérieur, le type peut être confondu avec une maison en rez-de-chaussée et haut surcroît, d’autant plus que la baie qui donne jour à la pièce de l’étage n’est pas toujours nettement différente d’une fenêtre de service donnant accès à un grenier ; on les distingue le cas échéant par leur position par rapport au niveau de plancher ; la fenêtre est à hauteur d’appui ; la fenêtre de service est au niveau du plancher ; en d’autres régions, le décor apporte une différenciation entre les deux types de baies ; dans le corpus cantonal, ce critère est peu significatif.

Cette catégorie contient deux exemples de maisons de prêtre (le Temple, à Lizio et la Ville-Fichet à Sérent) ; maisons de prêtre identifiées comme telles par le motif du calice sculpté sur un linteau, qui est un critère certain, valable aussi pour identifier une tombe de prêtre ou le commanditaire d’une croix de chemin. On remarque que ces maisons de prêtre ne forment pas un type distinct mais seulement un cas particulier, compris dans un type qui correspond au logement des classes rurales élevées, paysannes ou autres, dont font effectivement partie les prêtres. La maison la Boare (La Chapelle-Caro) est un exemple plus développé (hauteur d’étage plus importante) avec pigeonnier en façade et présence de bouches à feu.

* La variante B correspond à des maisons plus grandes, comportant plusieurs pièces à chaque étage (en général deux pièces par étage) ; le type se rapproche du genre manoir, avec lequel il se confond parfois : c’est le cas à la Lorilaie (Caro), grande maison de plan allongé divisé par une cloison, comportant au rez-de-chaussée une salle et probablement une salle de service à l’autre bout (cette seconde salle ne comporte pas de cheminée et est éclairée par un jour) ; pigeonnier en façade.

La maison de la Clavelaie (La Chapelle-Caro), du 17e siècle remaniée, comporte à l’étage une chambre et un grenier. Voir aussi la ferme de Couesboux (Lizio).

Ce mélange des fonctions de logement et des fonctions agricoles est un critère assez sûr pour différencier les grandes maisons rurales des petits manoirs, dans lesquels les fonctions sont plus volontiers séparées dans des bâtiments distincts. Le type existe par ailleurs dans les bourgs et s’apparente à la variante dite type ternaire, caractérisée par une élévation à travées, une porte centrale desservant une cage d’escalier : voir la maison 2 au bourg de Lizio.

La maison à Glainville (Réminiac) est un rare exemple rural du type, singulier aussi par son toit à croupe.

La Ville-Gall (Sérent), datée 1723, comprend deux logis de type 1, l’un avec passage couvert, dont les élévations à travées se rapprochent du type ternaire, la structure restant de nature plus traditionnelle.

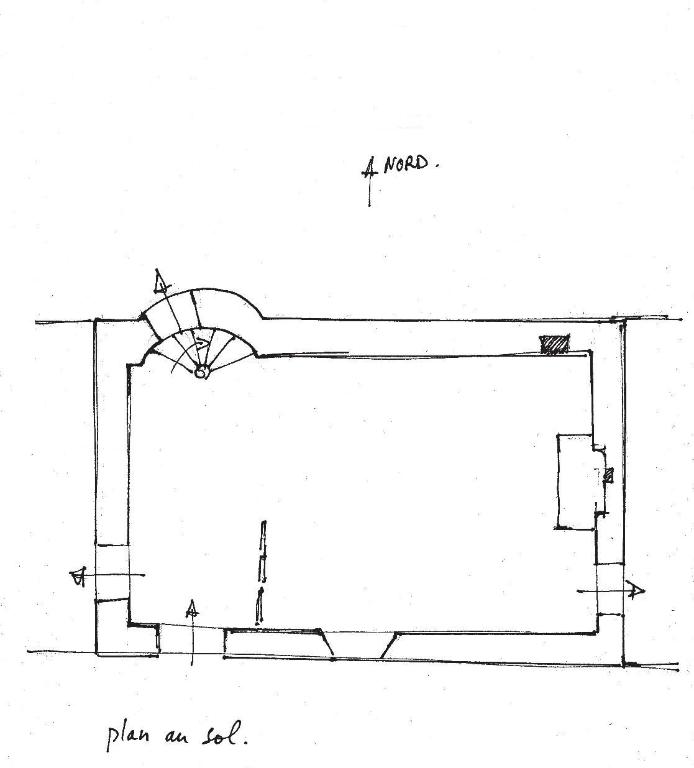

4 – Les escaliers

Les logis les plus modestes ne comportent pas d’escalier ; l’accès au grenier se fait par des échelles extérieures. Les rares escaliers rencontrés sont en hors œuvre, dans une tourelle semi-circulaire placée en façade postérieure, sauf à Boiry (Saint-Guyomard) où la tourelle est en façade antérieure. Les deux logis de la Ville-Gall (1723, Sérent) sont pourvus d’une tourelle hors œuvre, comme Béculeu (1682, Ruffiac), la Clavelaie (17e siècle, La Chapelle-Caro) et la Touronnière (1818, Sérent) ; ce dernier exemple montre en outre la pérennité de ce type d’escalier. Deux de ces maisons (Béculeu et Boiry) sont des maisons sans étage : l’escalier dessert un grenier, ce qui, dans le contexte cantonal, est très rare.

Rares exemples d’escalier dans œuvre : la Lorilaie (Caro), grande maison se rapprochant du petit manoir, possède un escalier en équerre dont la volée en retour est construite partiellement dans l’épaisseur du mur.

5 – Les charpentes

Elles n’ont pu être toutes observées. Elles sont d’un type très courant ; 1, 2 ou 3 fermes selon la longueur du bâtiment, type à poinçon et entrait retroussé, éventuellement contreventement par goussets ; on trouve des exemples de charpente dits « upper crucks » selon la terminologie des auteurs britanniques, c’est-à-dire à arbalétriers cintrés à la base : cette disposition, qui n’est pas exceptionnelle, permet de libérer davantage de volume dans le comble ; on en a un bon exemple dans une maison de Malestroit (3, rue du Général de Gaulle). Les charpentes plus élaborées avec jambettes et aisseliers courbes (presbytère de Malestroit) n’ont pas été observées dans les maisons rurales. On observe que souvent les arbalétriers sont percés de trous régulièrement espacés et sans utilité particulière ; on pense que ces trous recevaient, lors de la construction de la maison, de longues chevilles de bois servant d’échelle.

On constate que les charpentes sont souvent remaniées, en particulier l’emplacement des pannes qui ont quitté leur logement d’origine à l’occasion de réfection de la couverture ; les charpentes les plus anciennes présentent des échantignolles dans la masse de l’arbalétrier et non pas rapportées sur lui comme c’est le cas pour de époques plus récentes. Les charpentes sont toujours en chêne, y compris les chevrons.

Photographe à l'Inventaire