Les ardoisières de Cô sont situées sur d’anciennes landes (Caux ou Cô). Elles ont connu deux phases d’exploitation. Des années 1840 aux années 1920, elles sont exploitées par différents propriétaires travaillant sur des parcelles mitoyennes. C’est à partir de 1927, date de la reprise du site par la commission des ardoisières d’Angers, qu’elles vont connaître un réel développement industriel. Elles seront en activité jusqu’en 1980.

Les ardoisières de Cô sont un cas très particulier : il s’agit de nombreuses excavations, exploitées parallèlement ou successivement sur des parcelles étroites formant les landes de Caux. Il est donc très difficile d’établir une liste de propriétaires et un historique pour une ardoisière en particulier, en tout cas pour la première période d’exploitation.

La maison Herpe-Ubermuhlen, qui exploite les ardoisières de Cô aurait été fondée en 1840. Ces deux familles devaient exploiter plusieurs excavations avant de s’étendre au fur et à mesure sur tout le site jusqu’à une ardoisière unique composée de plusieurs fonds.

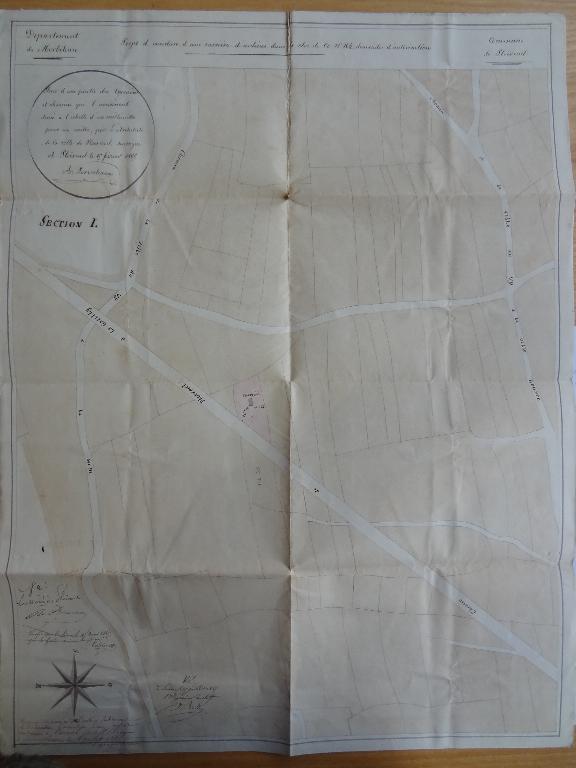

En 1855, Mathurin Guillemet (Guilmet) reprend la carrière à ciel ouvert. Il loue le terrain à Jean Perichot pour 180 francs et 2000 ardoises par an.

En 1860, Jacques Gropin (Grossin ?) et Jean-Louis Chefdor déclarent l’ouverture d’une ardoisière à ciel ouvert, sur un terrain appartenant à Marie-Françoise Jourdan, veuve de Jean-François Périchot. En 1862, MM. Chefdor et Gropin sont mis en demeure de terminer un mur entourant leur ardoisière. Ils abandonnent finalement l’ardoisière (L 978).

Le 26 avril 1864, une nouvelle ardoisière est déclarée, exploitée à ciel ouvert et souterrainement sur la parcelle 164. L’excavation mesure 2,70 mètres de long sur 2,30 mètres de large et 6,70 mètres de profondeur.

Le 10 avril 1865, Richard Mathurin déclare une ardoisière au Clos de Cô.

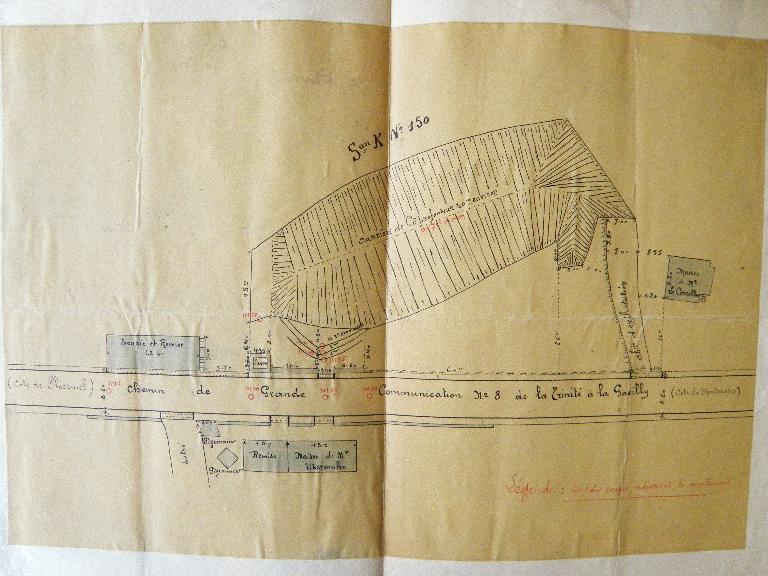

En 1897, MM. Ubermuhlen et Le Coroller déclarent 2 ardoisières (3 et 4) transformées en 1 et 2 (parcelle K 16). En 1906, M. Le Coroller se déclare seul et comme exploitant à ciel ouvert. En 1900, M. Ubermuhlen possède trois machines à vapeur qu’il a acheté à M. Malaboeuf, cultivateur à Guégon et les deux autres à Jean Gilard, carrier à Augan. La première est une machine à chaudière horizontale tubulaire, à foyer vertical, éprouvée le 27 mars 1891. La deuxième est une machine à chaudière horizontale tubulaire, à retour de flamme, foyer intérieur, éprouvée le 27 avril 1894. La troisième est une machine à chaudière horizontale tubulaire, à foyer vertical, éprouvée le 9 mai 1898. Il déclare que ces machines vont servir non seulement à mouvoir les treuils des carrières mais aussi à battre les grains. Peut-être prête-t-il une de ses machines à des agriculteurs des environs.

Le 30 octobre 1909, un effondrement englouti deux maisons, dont celle occupée par François Guillon (63 ans). La carrière en question avait été évacuée fin juillet. L’excavation mesurait 12 mètres sur 8 mètres et 115 mètres de profondeur. Il a été jugé impossible de tenter un sauvetage de M. Guillon, au vu de la dangerosité de la situation.

En 1910, une vieille carrière qui avait été abandonnée et comblée en 1871, est de nouveau ouverte, sous le nom de Cô n°4.

En 1911, Bernard Le Coroller exploite de manière souterraine une excavation de 60 mètres de profondeur dans une ouverture de 5 mètres sur 6 mètres. Après exploitation, cette excavation servira de puisard pour les eaux de Caux n°4.

Caux n°4 : en 1912, c’est une excavation entièrement à ciel ouvert de 30 mètres sur 18 mètres qui est en période préparatoire. Elle est exploitée par Bernard Le Coroller (ainsi que Caux n°2). En 1921, il reprend (?) à ciel ouvert (parcelle K 125).

En 1927, M. Le Coroller n’est plus depuis au moins 1925, l’exploitant des ardoisières de Cô. Il est devenu pharmacien à Plouaret (22) et il doit être remplacé à son poste de membre de la Commission locale de retraite des ouvriers ardoisiers. Il sera remplacé par M. Le Garrec, exploitant des ardoisières de Guernanic.

Les ardoisières de Cô ont été reprises par la Commission des Ardoisières d’Angers.

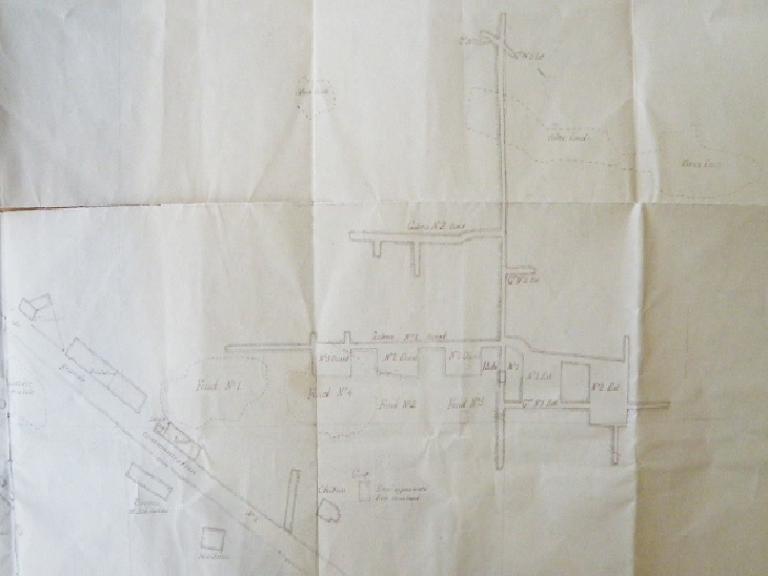

Le puits n°1 est foncé jusqu’à 125 mètres de profondeur, où cinq chambres ont été ouvertes : trois à l’ouest et deux à l’est. Leur superficie est comprise entre 250 et 500 m². Les chambres sont séparées par des bardeaux de 15 et 20 mètres d’épaisseur. Les chambres ouest et les vieux fonds n°2 et n°4 ont des bardeaux de 70 mètres d’épaisseur. L’exploitation se fait en remontant. Il existait alors, un chevalement, un treuil, une centrale et une scierie.

Le puits n°1 bis est un puits de recherche de 41 mètres de profondeur, situé à 120 mètres à l’est du puits n°1. Les travaux s’arrêtent fin 1928.

En 1930, l’ardoisière emploie 60 ouvriers. Une demande de création d’une société de secours est réalisée.

En 1932, la Commission des ardoisières d’Angers est représentée par le directeur : M. de Silans (?). Des clôtures défensives sont installées autour des puits n°1 et n°1 bis. Les deux puits sont fermés par des trappes de madriers jointifs, cloués sur de fortes traverses. Les pieds des chevalements sont reliés à leurs parties inférieures par trois ou quatre câbles d’acier maintenus par des rails verticaux.

En 1947, un puits est foncé à l’est du premier, jusqu’à 65 mètres de profondeur, ainsi qu’une chambre. Le puits n°1 qui avait été délaissé, est dénoyé. L’exploitation reprend dans les chambres 1 et 2 à l’ouest et 1 et 2 à l’est. La chambre 3 ouest est abandonnée car elle est trop proche du fond n°2.

En 1965, les chambres 3 et 4 est, sont ouvertes. La chambre 4 est vite abandonnée en raison de la fracturation du schiste.

En 1971, la chute d’une partie de la voute de la chambre 1 ouest en interrompt l’exploitation. A partir de là, seules les chambres 1, 2 et 3 est seront exploitées.

La S.A des ardoisières d’Angers arrête définitivement l’exploitation le 18 juillet 1980.