Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

- inventaire préliminaire, Langueux

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Langueux

-

Commune

Langueux

-

Lieu-dit

Boutedville

-

Adresse

rue de la Briqueterie

-

Dénominationsmatériel professionnel

-

Appellationstchulié

Il y a aux environs de Saint-Brieuc, un petit canton où la culture des terres est depuis longtemps portée à son plus haut point de perfectionnement (Duhamel Du Monceau, « Traité de la culture des terres, 18e siècle).

Le sable de mer, les engrais de tous genres ont fait des terres de Langueux des jardins véritables où une foule de légumes naissent abondamment (Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, 1780).

Selon Florian Le Roy, dans "Vieux métiers bretons", Coop Breizh, 1992, réédition de 1944, Saint-Brieuc-des-Vaux est devenu Saint-Brieuc-des-Choux, depuis cette année 1696, peut-être, où, la culture légumière atteignant un tel rendement, le Chapitre s'empressait de prélever une dîme "sur les choux et autres légumes". Mais dans les badinages du folklore, on ne manque pas de qualifier les paroissiens de Finiâ (Yffiniac) de "têtes d'oignon".

Les conditions naturelles de la baie de Saint-Brieuc, favorables à la culture des primeurs

Le climat océanique, humide et doux en hiver ainsi que la nature limoneuse des sols favorisent la culture des légumes dans la baie de St Brieuc. La qualité de la terre varie selon les lieux car les poches limoneuses sont inégalement réparties dans le sol. Les parcelles cultivables sont donc petites, morcelées et dispersées : lors des partages familiaux successifs, les terres sont découpées en lanières pour ne léser personne, favorisant ainsi une pratique agricole de type familiale. Malgré une modernisation précoce, l´agriculture s´apparente au jardinage car l´exiguïté des surfaces ne nécessite pas de mécanisation intense. Peu diversifiée mais intensive, la production maraîchère est destinée à la vente.

Présentation des trois types de terres avec définition :

Une terre limoneuse : terre lourde et riche constituée de grains fins, terre brunâtre plus ou moins foncée. Elle résiste aux vents et pluies (quoique se tassant et sujet à devenir perméable) à la sécheresse où ils deviennent granuleux. Ils doivent être travaillés régulièrement surtout après les pluies. Ils résistent aux instruments de culture qui doivent être solides. Travaillés à la bêche et à la tranche.

Une terre sablonneuse : terre légère, caractéristique aux grèves. Elle ne nécessite pas d´apport de marne pour l´alléger. Plus facile à travailler, elle nécessite moins de sarclage et la sécheresse ne déforme pas les légumes.

Une terre argileuse, plus lourde

Le Jaune Paille des Vertus

C´est la culture de l´oignon qui a forgé la réputation légumière de la région de St Brieuc. Le « Jaune paille des Vertus », au goût très fin, est une variété locale renommée, de forme plate, qui s'accommode d'une terre légère. On le plante de mars à avril. Tous les 15 cm, on creuse à la houe une petite tranchée, un « écaïchon », dont on rejette la terre pour combler la précédente. C´est « planter à la route ». Cette culture difficile et exigeante ne s´est développée aux grèves qu´a partir de 1850, lorsque l´industrie du sel périclitait. Les sauniers cultivèrent les anciens emplacements des salines et continuèrent à parcourir les divers marchés pour écouler leur production. Dans les années 1950, envions 40 à 50 tonnes d´oignons par ha étaient produits dans le fond de baie (Langueux, Yffiniac), soient 6 000 tonnes en moyenne pour 140 hectares de production. L´autre spéculation légumière importante sont les carottes et les choux, culture la plus ancienne, puis les haricots, les pois, etc.

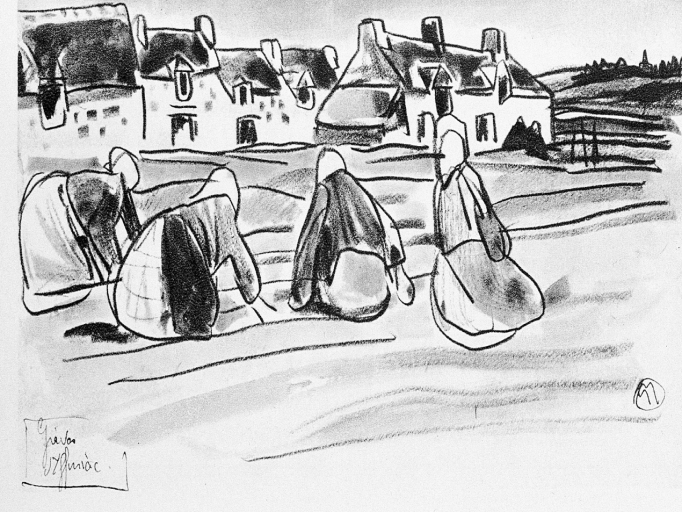

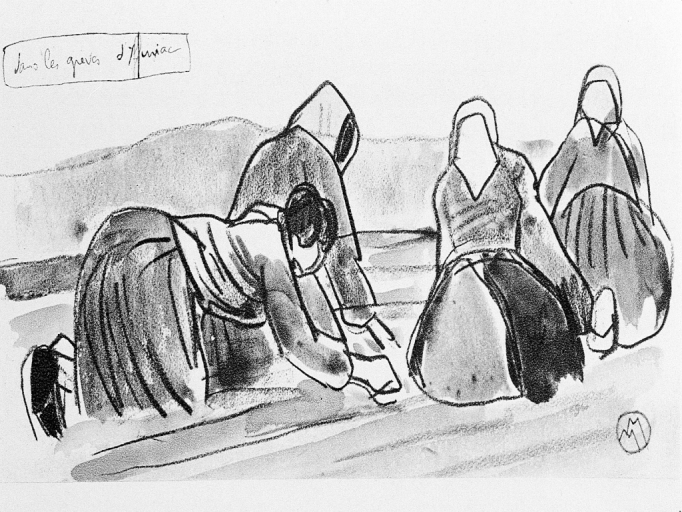

"Sur la terre poussiéreuse, les femmes d´Yffiniac, coiffées d´un grand mouchoir, noué sous le menton, à la guise des paludières, épluchent les oignons qu´elles viennent d´arracher" (Florian Le Roy « Vieux métiers bretons »).

Tous les journaliers du pays sont à la tâche, mais la récolte, fin juillet, début août, quand les feuilles sont fanées, on la fait entre familles, par maisonnée.

Les temps forts du travail collectif, les « corvées-fêtes »

La saison maraîchère était ponctuée de moments forts et collectifs où les différentes familles s´entraidaient pour se "rendre la corvée " : la « tirerie de patates », l'arrachage des plants de choux. « La mettrie de plants » (repiquage des plants d´oignons) au printemps, rassemblait les familles et journaliers pour repiquer les plants d´oignons. Chacun, homme, femme, enfant et journalier (bonnes femmes) avait une tâche particulière dans l´organisation de la corvée.

"L´arrachage des plants de choux nécessitait les services d´ouvriers agricoles, les « bonnes femmes ». Les choux étaient rassemblés par paquets de 25, les poignées et liés avec des tiges d´osier."

Avant la soupe ou « tirerie de patates » dans les années 1930, toute la famille est réunie pour la récolte des patates. Cette journée se termine par des veillées tardives et animées.

La semence est choisie parmi les porte-graines qui seront remis en terre vers le mois de janvier. Le repiquage des plants d´oignons s´effectue avec le « mettous » et le « couvrou » en mars-avril.

Les « mettous », souvent des enfants, placent les plants dans le sillon et le « couvrou » les recouvre de terre avec la « mare », sorte de houe.

Le travail saisonnier :

Les femmes d´ouvriers ou de marins travaillaient comme saisonnières chez les maraîchers lors des sarclages, repiquages ou récoltes.

Avant guerre, de nombreux saisonniers partaient à Jersey pour la récolte des pommes de terre ou autres légumes, le cours de la livre étant avantageux. Ces voyages étaient l´occasion d´échanges et d´apports culturels (outils, jeux, mode vestimentaire).

Cet outil adapté à l'origine pour une autre utilisation plus domestique sert à sarcler les légumes dans un champ de petites dimensions, avant l'apparition des binettes. Il est toujours utilisé dans certaines exploitations maraîchères de Langueux. Il a pris l'appellation de "Tchulié". Il a été donné au musée de la Briqueterie par la famille Brien de Langueux.

-

Période(s)

- Principale : 2e moitié 20e siècle

Cuillère en argent emmanchée dans un court manche en bois. Le manche est entouré d'un morceau de tissu fixé avec une lanière en raphia.

-

Catégoriesferronnerie

-

Matériaux

- argent

- matériau textile

-

Précision dimensions

h = 18 ; la = 4

-

Statut de la propriétépropriété d'un établissement public

-

Intérêt de l'œuvreÀ signaler

Oeuvre restant à étudier dans le cadre d'une étude ethnographique sur le maraîchage traditionnel en zone littorale.

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales