Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

- inventaire préliminaire, Langueux

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Langueux

-

Commune

Langueux

-

Lieu-dit

Boutedville

-

Adresse

rue de la Briqueterie

-

Dénominationsfourche

La marne ou « Terre des Grèves » :

La marne appelée localement « terre de Grèves » compose en partie le sol limoneux du fond de baie. Véritable richesse pour les Grèvassins, elle est utilisée tant pour le maraîchage que pour la fabrication des briques et autres produits.

«Nos grèves sont recouvertes d´une marne que la mer entretient et qui forme un engrais précieux : toutes les communes environnantes viennent s´y approvisionner» : observations sur le projet de dessèchement des grèves d´Hillion et de Langueux (archives communales).

« les sables fertilisent la terre ! »

Composée de sable, d´argile et de calcaire (19 à 20%), elle est surtout utilisée comme amendement et engrais des terres de culture souvent trop lourdes et pauvres en calcaire. C´est au 18e siècle que l´utilisation de la marne dans la baie est mentionnée pour la première fois : un châtelain d´Hillion a démontré aux paysans que les sables fertilisaient la terre. Depuis, les Grévassins utilisent la marne pour favoriser la production maraîchère mais aussi pour fabriquer certains produits comme les briques de Saint-Ilan, le savon briochin, des produits vétérinaires, etc.

Jusqu´en 1945, chaque cultivateur partait vers la fin de l´été avec pelle, chevaux et tombereaux extraire la marne dans des lieux bien spécifiques de la baie car sa qualité (teneur en calcaire, par exemple) diffère selon les secteurs. Des voix empierrées encore visibles aujourd´hui permettaient d´accéder à l´étendue de vase. Après la guerre, la marne était déposée sur le bord de la route pour permettre aux tracteurs et camions de la charger.

Un ancien raconte :

« Certains jours c´était une vraie bataille de la marne !

Nous étions une trentaine de personnes à se suivre avec l´attelage.

On commençait très tôt pour répéter l´opération deux ou trois fois dans la journée ! »

La marne était ensuite déposée dans un coin du champs pour qu´elle se « délite » pendant un ou deux ans, c´est-à-dire se fragmente spontanément sous l´effet de l´humidité, rendant le calcaire actif. Puis, répartie en « marnerons », petits tas, soumis aux variations climatiques, elle continue de se désagréger. Elle est alors répandue, « égayée » sur le champs, par temps sec, au début du printemps, avant le labourage. En renouvelant l´opération tous les 3 ou 5 ans, on augmente la production d´au moins un quart sur 10 ans.

Un commerce entre terre et mer :

Après la guerre un véritable commerce de la marne s´est développé, permettant aux communes rurales de s´approvisionner en cette précieuse ressource. Source de revenus pour les maraîchers locaux, des convois de marne étaient expédiés par le Petit Train depuis la halte de Saint-Ilan jusqu´à Moncontour.

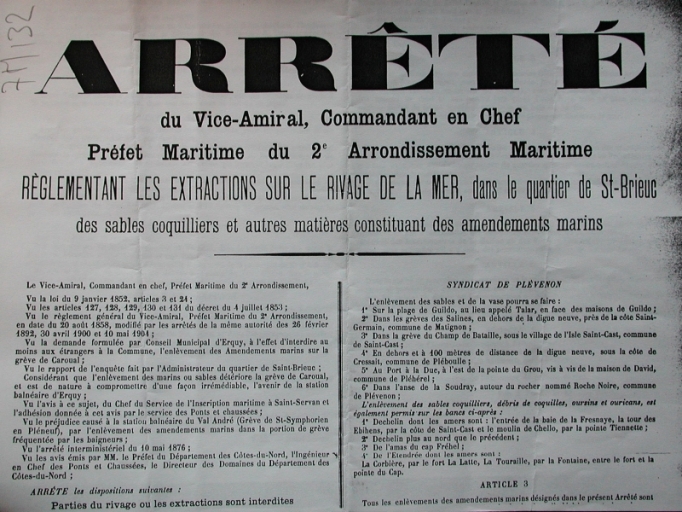

Le Domaine Public Maritime (DPM) mit en place une réglementation limitant la quantité, la périodicité et la profondeur d´extraction pour diminuer l´impact des pelleteuses sur l´estran. Les conséquences de l´extraction de marne sur l´écosystème sont difficiles à évaluer : dérangeante pour les populations d´oiseaux, elle ralentie par contre l´envasement progressif de l´anse.

Aujourd´hui, un seul extracteur de marne continue l´activité dans la baie classée réserve naturelle. Il prélève 800 m3 de marne par an qu´il livre aux maraîchers et aux particuliers.

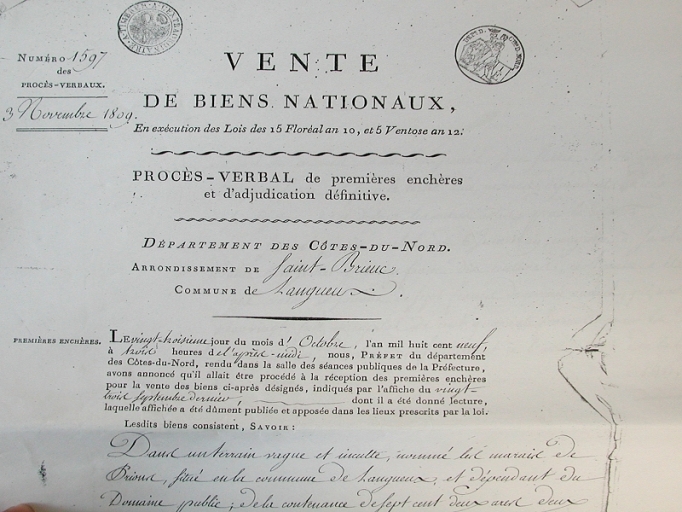

La marne : richesse de l'estran Cette fourche, dite "fourche à cailloux", est utilisée par les maraîchers de Langueux pour prélever la marne dans la grève, pour amender les terres maraîchères. Cet outil est également utilisée par les maraîchers pour le travail de la terre à la place des fourches traditionnelles. Cette fourche a été achetée par le forgeron Simon Le Maréchal de Langueux. Les "grévassins" utilisaient aussi une pelle de cheminot pour ce travail dans les grèves. Description : pelle, en forme d´arc de cercle, légèrement incurvée. Le manche a disparu, utilisée pour prélever la marne sur les grèves et remplir les tombereaux tirés par les chevaux. Elle sert aussi au maraîchage (ameublir et amender les terres argileuse avec la marne) et à la briqueterie (fabrication des briques avec la marne). Utilisée aussi à la briqueterie par l´enfosseur pour mettre la terre en fosse. "Nos grèves sont recouvertes d´une marne que la mer entretient et qui forme un engrais précieux : toutes les communes environnantes viennent s´y approvisionner", observations sur le projet de dessèchement des grèves d´Hillion et de Langueux, Archives communales). En 1809, des parcelles situées sur le Domaine Public maritime sont mises aux enchères par la commune de Langueux. Cette procédure va permettre de privatiser une partie des grèves poldérisées au profit des maraîchers et des éleveurs, qui vont bénéficier d'un droit de pacage, encore en vigueur aujourd'hui. Les éleveurs de moutons et de bovins allaient faire paître leurs bestiaux sur les "pétrels" de Saint-Ilan. Les sables fertilisent la terre Composée de sable, d´argile et de calcaire (19 à 20%), la marne est surtout utilisée comme amendement et engrais des terres de culture souvent trop lourdes et pauvres en calcaire. D´après les sources écrites, au 18e siècle, un châtelain d´Hillion démontre aux paysans que les sables fertilisent la terre. Depuis, les Grévassins utilisent la marne pour favoriser la production maraîchère mais aussi pour fabriquer certains produits comme les briques de St Ilan, le savon briochin, des produits vétérinaires. La marne appelée localement « terre de grèves » allège et fertilise les terres de culture lourdes et pauvres en calcaire. Les Grévassins l´utilisent comme amendement depuis le 18e siècle. Elle entra, aussi, dans la fabrication des produits de la briqueterie. Jusqu´en 1945, chaque cultivateur extrayait la marne avec cheval et tombereau à même la grève. Certains jours c´était une vraie bataille de la marne, nous étions une trentaine de personnes à se suivre avec l´attelage. On commençait très tôt pour répéter l´opération 2 ou 3 fois dans la journée (témoignage de Jean, maraîcher, 68 ans). Pendant un ou deux ans, la marne se « délite » dans un coin du champs, c´est-à-dire se fragmente spontanément sous l´effet des variations climatiques, rendant le calcaire actif. Puis, répartie en « marnerons », petits tas, soumis aux variations climatiques, elle continue de se désagréger. Elle est alors répandue, « égayée » sur le champs, par temps sec, au début du printemps, avant le labourage. En renouvelant l´opération tous les 3 ou 5 ans, on augmente la production d´au moins un quart sur 10 ans. Jusqu´en 1945, chaque cultivateur partait vers la fin de l´été avec pelle, cheval et tombereaux extraire la marne dans des lieux bien spécifiques de la baie car sa qualité (teneur en calcaire, par exemple) diffère selon les secteurs. Des voix empierrées encore visibles aujourd´hui permettaient d´accéder à l´étendue de vase. Cette voie empierrée permettait notamment aux maraîchers d´accéder à la grève avec chevaux et charrettes pour extraire la marne. Jusqu´en 1933, les Grévassins marchaient sur les grèves, à marée basse, pour se rendre d´un point à un autre. Lorsque la mer atteignait les maisons, ils empruntaient des « sentes » ou chemins situés en hauteur à travers champs. Après la guerre, la marne était déposée sur le bord de la route pour permettre aux tracteurs et camions de la charger. Commerce entre terre et mer Après la guerre un véritable commerce de la marne s´est développé, permettant aux communes rurales de s´approvisionner en cette précieuse ressource. Source de revenus pour les maraîchers locaux, des convois de marne étaient expédiés par le Petit train depuis la halte de Saint-Ilan jusqu´à Moncontour. Le Domaine Public Maritime a mis en place une réglementation limitant la quantité, la périodicité et la profondeur d´extraction pour diminuer l´impact des pelleteuses sur l´estran. Les conséquences de l´extraction de marne sur l´écosystème sont difficiles à évaluer : dérangeante pour les populations d´oiseaux, elle ralentie par contre l´envasement progressif de l´anse. Aujourd´hui, un seul extracteur de marne continue l´activité dans la baie classée réserve naturelle. Il prélève 800 m3 de marne par an qu´il livre aux maraîchers et aux particuliers.

-

Période(s)

- Principale : 2e moitié 20e siècle

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Le Maréchal SimonforgeronLe Maréchal SimonCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

Fourche non emmanchée à 9 dents rondes, fines et serrées, légèrement incurvées et limées, avec un espacement de 4 cm entre chaque dent. La largeur de la fourche est de 27 cm.

-

Catégoriesferronnerie

-

Matériaux

- fer

-

Précision dimensions

h = 42 ; la = 27

-

Statut de la propriétépropriété d'un établissement public

-

Intérêt de l'œuvreÀ signaler

Oeuvre restant à étudier dans le cadre d'une étude ethnographique sur le maraîchage traditionnel en zone littorale.

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales