L'épopée des Gautier, à la fois charpentiers et architectes navals

Félix-Julien Gautier naquit à Dahouët le 17 mai 1792 au lieu et dans la demeure située au n° 2 rue des Islandais, aujourd'hui très remaniée et transformée. Il bourlingua comme charpentier de marine, navigant jusque sa retraite, quand il fut nommé maître du port de Dahouët en 1840. Il laissa une lignée de dix enfants, dont Félix et François qui marquèrent par leurs activités l'histoire maritime de Dahouët.

Félix, né le 30 décembre 1826, navigua au cabotage avec entre autre armateur Rubin de Ray puis fit sa première campagne à la grande pêche à Terre-Neuve à bord du "Triton" en 1842, et ensuite sur la "Philoména" et la "Reines des anges" de l'armement Le Péchon, avec F. Guinard pour capitaine. En 1852, il obtint le grade de "maître au cabotage". Sa carrière s'arrêta en 1870 à son décès en Angola.

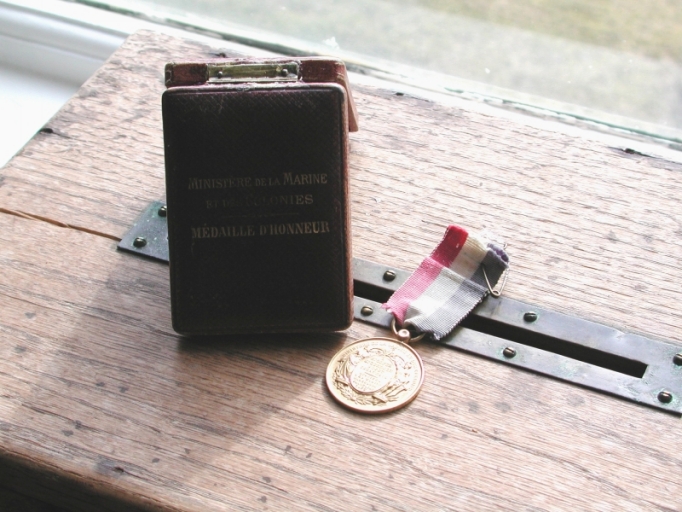

Le plus célèbre de la lignée fut son frère François Mathurin, né en 1832, qui participa à l´âge de 20 ans à la guerre de Crimée pendant son service militaire ; où il fit la démonstration de ses talents de dessinateur, après avoir appris l´art de la navigation.

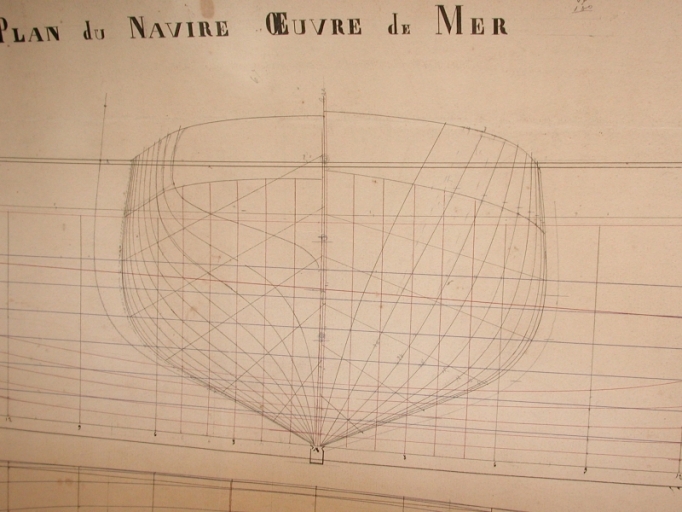

Son père lui avait déjà enseigné l´usage des outils de menuiserie marine, dont il sut valoriser tout l´art en proposant au conseil général de Saint-Brieuc un modèle de frégate, qui lui valut une mention honorable pour l´encourager à poursuivre une carrière où il pourrait se distinguer.

C´est en navigant et en étudiant les caractéristiques de chaque bateau qu´il fit la preuve de son talent. Ainsi en 1854, il construisit quelques chaloupes pour remplacer celles de son bord et reconvertit une ancienne embarcation d´un bateau naufragé en la transformant en une petite goélette pour le service hydrographique de l´ingénieur Bréguet.

A son retour, il entra au service de Gaillard, entrepreneur en bâtiment de Dinard, dont il épousa la fille. Puis il s´attacha au service des chantiers navals Dandin, dont il pris vite la direction et gèra l´affaire pour son propre compte, avenue Louis Martin sur les cales de Moka de 1868 à 1890.

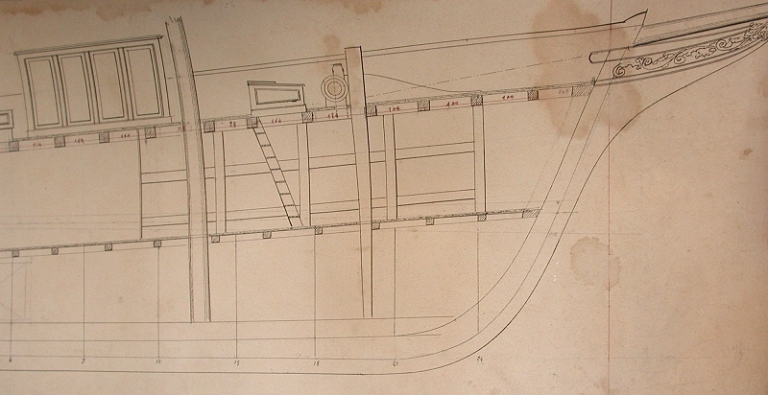

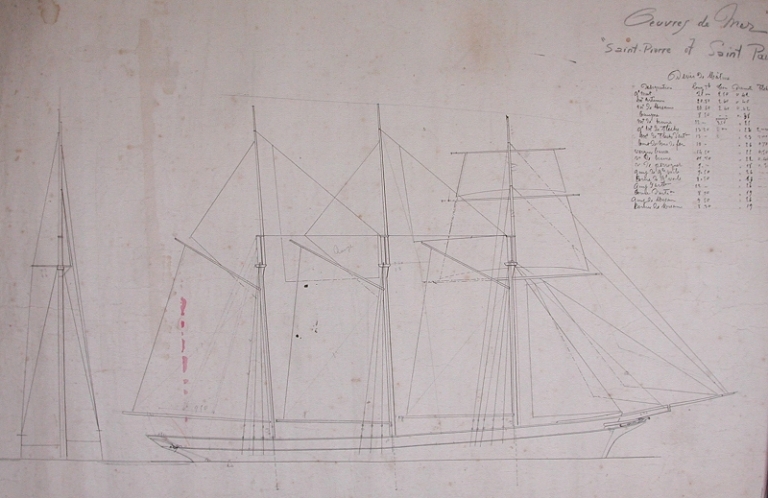

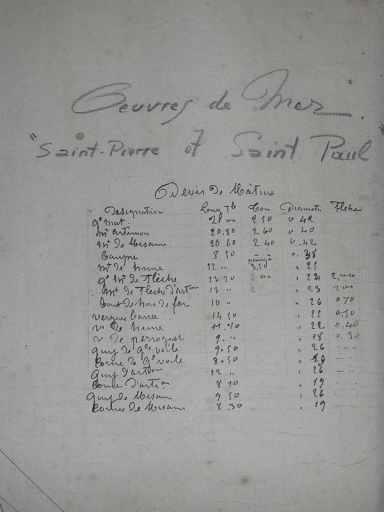

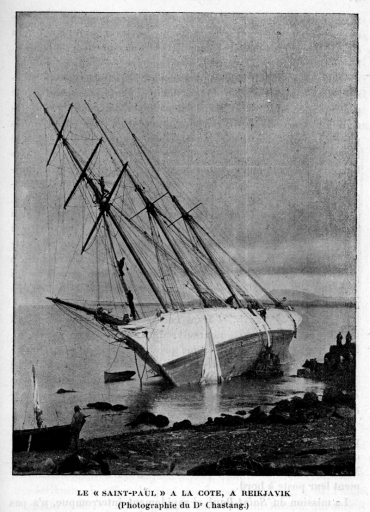

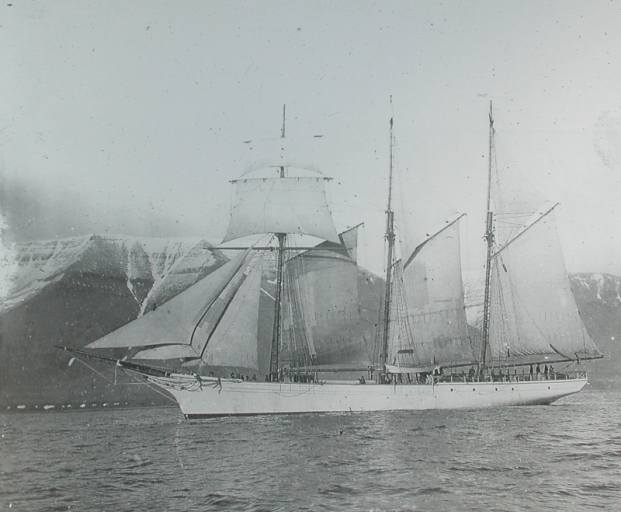

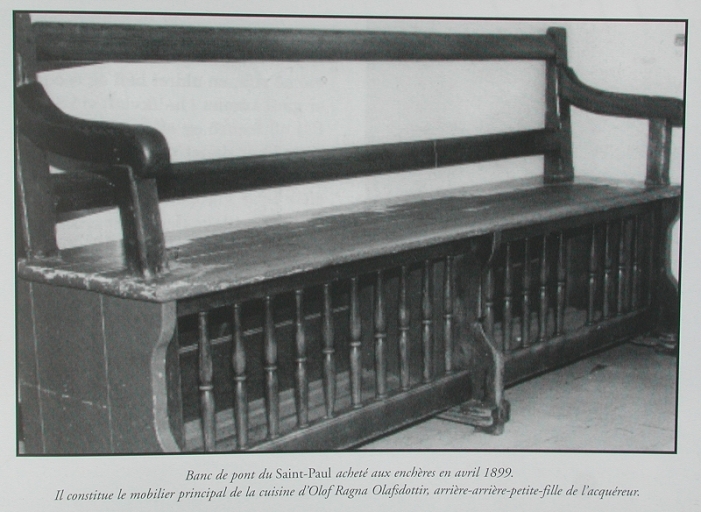

Les chantiers navals de Saint-Malo construisirent plus de 140 navires pour les ports qui armaient à la grande pêche, des trois-mâts pour Terre-Neuve, comme le Saint-Paul et le Saint-Pierre, des goélettes, des vapeurs à roues à aubes, surnommés les « patrouillards » de Saint-Malo-Dinard.

Six à sept lancements annuels étaient effectués avec l´emploi de 60 et 80 ouvriers pour construire 6 à 7 navires par an. La guerre de 1870-71 freina cependant l´essor du chantier : L´herbe a poussé plus vite sur les chantiers que les coques des navires, put fire François Gautier.

Après la guerre, les années fastes reprirent avec 35 ans de construction navale jusqu´en 1907 pour la grande pêche de Terre-Neuve à Islande.

En 1892, l´un des fils de François Gautier, Gustave, né en 1867, collaborateur de son père, s´installa à son compte pour fonder son propre chantier, tout en conservant le style « Gautier », qui continuait à faire la renommée de ses bateaux.

En 1892, François Gautier s´associait avec son fournisseur de bois Buron jusqu´en 1900, puis avec ses deux autres fils Joseph et Edmond. Ils fondèrent en 1905 la « Société des Chantiers de construction Navales Edmond et Joseph Gautier Frères », avec la collaboration technique de leur père.

Avec le lancement du « Français », trois-mâts-goélette à double hunier de 32 m de long en 1903 et du « Pourquoi-Pas », trois-mâts barque mixte de 40 m de long, premier navire océanographique, construit en 1907-1908, pour le compte du commandant. Charcot, le chantier accrut encore sa renommée.

L´activité des Chantiers Navals s´arrêta en 1914. Elle reprit en 1917 sous une autre raison sociale, mais toujours avec la collaboration des Gautier, dont François sortit les derniers navires le « Père Pierre » et « Anne de Bretagne » en 1920 et 1921.

Le 29 juin 1918, François Mathurin Gautier décèdait à l´age de 84 ans, après avoir construit près de 400 navires.

Vers 1880, il offrit à la paroisse de Pléneuf la maquette du croiseur à barbette « Duguay Trouin » en mémoire de son père « maître de port » à Dahouët.

D´après les mémoires de Jules Herbert.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales