Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

- inventaire préliminaire, Plouézec

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Paimpol

-

Commune

Plouézec

-

Lieu-dit

Kermanac'h

-

Adresse

rue François Le Louarn

-

Dénominationsphotographie

La Goélette « Glycine » : témoignage de François Jouanjan

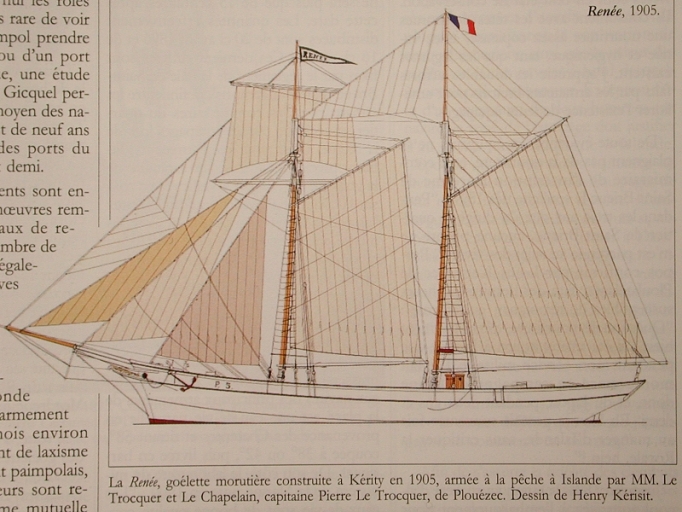

La goélette « Glycine », 180 tonneaux, sort des chantiers Bonne Laboureur en 1911, pour le compte de l´armement Duffilhol de Paimpol, en remplacement de la « Marivonnic », tragiquement engloutie. Elle sera cédée en 1928 aux armements T. Le Merdy et G. Bertho de Paimpol, afin d´être armée pour la pêche à Islande. Ses premières campagnes furent fructueuses jusqu´en 1920. Pour la campagne de 1916, pendant la Grande Guerre, les armateurs doivent entrer dans un groupement, pour armer un bâtiment pour Islande. Le Gouvernement s'est préoccupé de développer la Grande Pêche pour approvisionner l'armée et la population civile. La "Glycine" de l'armement Dufilhol (Paimpol-Lorient) fait partie de cette expédition avec 9 autres navires du groupement, dont "l'Anémone", commandée par le capitaine Trocquer de Plouézec. La production sera exceptionnelle, avec une moyenne de 157 000 morues par bateau. L'absence de chalutier à vapeur pendant cette campagne profitera aux voiliers français.

Pour comparaison, la pêche du premier islandais, "l'Occasion" en 1852, bateau dunkerquois, commandé par le capitaine Druel, pour le compte de l'armateur paimpolais Morand - la famille Druel s'établira par la suite à Plouézec, et l'un des descendants fut maire de sa commune d'adoption - comptabilisait seulement 11 500 morues en première pêche et 18 677 morues en seconde pêche.

Témoignage de François-Marie Jouanjean, second à bord de la "Glycine"

François Jouanjean a été second sur la "Glycine" pendant 15 ans jusqu'à son désarmement en 1935. Il avait droit à une part de pêche supplémentaire, compte tenu de ses fonctions à bord, mais participait à la pêche. Il pêchera 4 000 morues tout seul pendant une campagne. Le dernier capitaine de la "Glycine" fut Michel Le Blais de Plouézec.

François Jouanjean embarque comme mousse en 1901 sur « La Blonde », à l´âge de 13 ans, où il fera 3 campagnes. Levé à 4 heures du matin, il prépare le jus de 5 heures, puis le casse-croûte (en breton « hat lein »), ragoût de poissons à 8 h 30. Vers 9 h, c´est la marmite de fonte ou « gotter » qui est mise sur le feu pour le repas principal du midi soupe de lard et morue.

En 1901, chaque homme recevait 20 cl d´eau de vie par jour (en breton : « gwin-a´hant »). Par la suite, la ration fut diminuée à 5 cl, un boujaron. Chaque homme touchait une ration de 3/4 de litre de cidre et 2 quarts de vin par jour. Après une bonne pêche, le capitaine faisait distribuer le double à son équipage. Le repas du soir était composé d´un simple bouillon où surnageaient quelques haricots, agrémentés de biscuits trempés, pour épaissir le breuvage.

Chaque bateau embarquait ses vivres :

l´eau douce dans des fûts

le porc salé dans des fûts

des choux et du lard mélangés et salés, en fûts

les fameux biscuits fabriqués à Kérano, à Paimpol, et percés au milieu d´un trou

du beurre salé

Les boissons alcoolisés étaient embarqués sous contrôle de la douane

Pour un seul bateau en 1899 :

1040 litres d´eau de vie, 26 litres de cognac, 7 bitters, 8 vermouths, 5 rhums, quelques barriques de cidre et de vin

Ajouter à cela :

75 kg de café

20 boîtes de lait

3 boîtes Liebig

1 fût de vinaigre

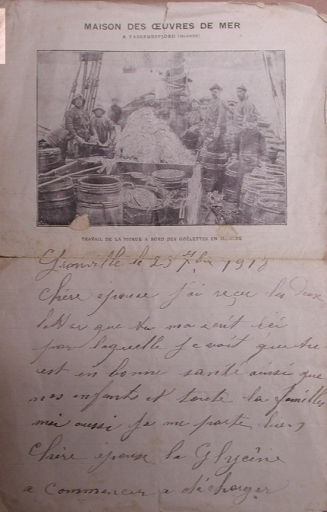

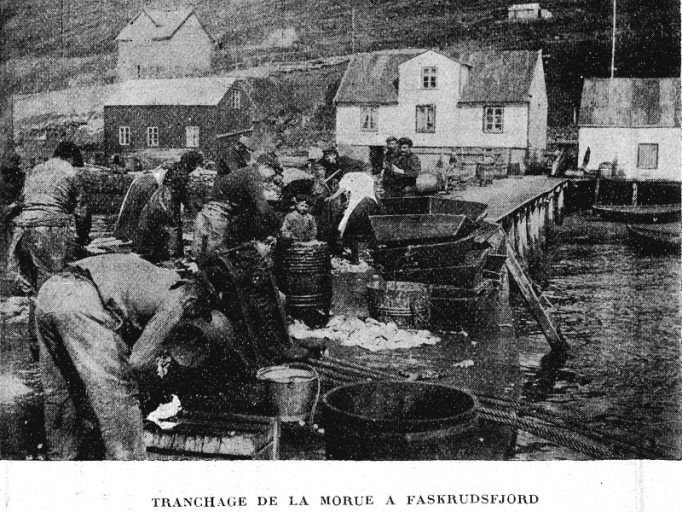

Dans le port de Faskrudsfjordur très fréquenté par les goélettes, il y avait un hôpital français construit en 1903 et une Maison des oeuvres de mer. Il y avait aussi un cimetière réservé aux Français, où fut posée en 1907 une croix sur un socle en pierre. Parmi les marins inhumés cette année-là, il y avait Yves Le Trocquer de Plouézec et Jean-François Lachiver, embarqués sur la goélette paimpolaise « Anna ».

La surveillance et le secours en mer étaient assurés par le navire-hôpital « Le Saint Paul », construit au chantier Buron de Saint-Malo. Il mesurait 37 m de coque et pouvait utiliser une surface de voilure de 612 mètres carrés. Il fut perdu en dans un échouage sur la plage de Koteyar en avril 1899. Son équipage avec tout son armement fut sauvé par la population du village, qui les conduisirent avec dix guides et cent chevaux jusqu´au port de Reykjavik, situé à 400 km du naufrage.

Sa seconde campagne, il la fera sur la « Marjolaine », sous les ordres du bon capitaine Guyomard, de l´armement Buhot-Launay ; sa quatrième campagne, sur « l´Alfred de Courcy », puis un an plus tard, devenu matelot, il met sac à bord de « L´Anémone », du même armement.

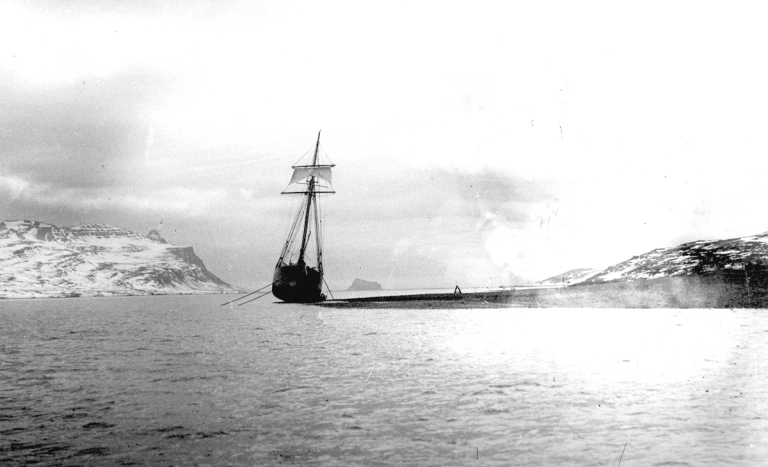

« L´Anémone », goélette de pêche à hunier, commandée par Guillaume-Marie Le Trocquer, né à Plouézec le 26 août 1862 et surnommé « Dioscore » (du nom de ce père inflexible qui fit tuer sa fille désobéissante, Sainte Barbe), à cause de sa réputation d´exigence et de dureté. Mais c´était le meilleur navire et le meilleur équipage.

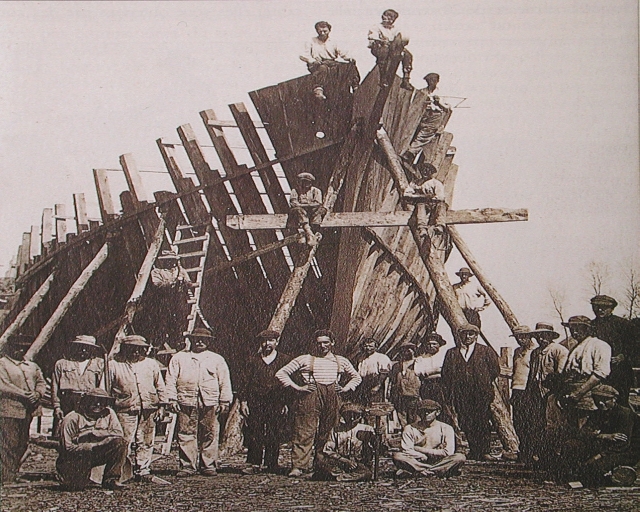

En 1890, la construction d´une goélette coûtait 35 000 F. et une fois son armement terminé le double, soit 70 000 F. L´équipage de ces bateaux était composé de 25 hommes : le capitaine, le second, 2 lieutenants, le mousse, 20 matelots, parmi lesquels, le saleur, homme d´expérience. Les marins de Plouézec pouvaient prendre des cours de navigation auprès du capitaine Yves-Marie Nedellec, maire de Plouézec ou aller à l´école d´hydrographie de Paimpol..

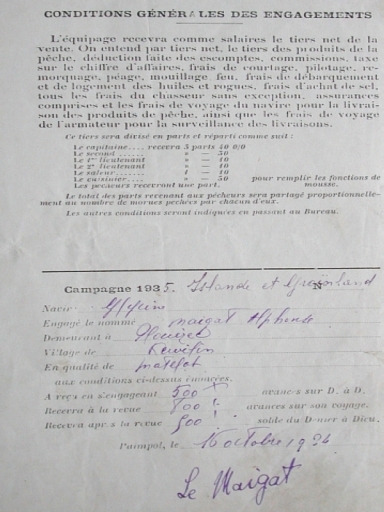

En 1906, 54 bateaux quittaient le port de Paimpol pour l´Islande. Avant le départ, les armateurs chargeaient chaque capitaine de procéder au recrutement de son équipage. Cela se passait le dimanche après la messe et se concluait au café, avec la remise du « denier à Dieu », comme avance sur la campagne.

Cette somme d´argent variait selon les qualités reconnues de chaque matelot. Mais cette manière de faire était sujette à de nombreuses contestations. A son retour, chacun était payé à la part après déduction des frais de l´armateur.

Les marins islandais habitant les villages ou les bourgs possédaient presque tous quelques champs cultivés par leur épouse, la famille et l´aide des voisins pendant leur absence. Il s´agissait en fait de petites fermes où il y avait une vache, un ou deux cochons, des poules et des lapins, de quoi vivre en autarcie et avec un peu de troc. Souvent, pendant le désarmement de la goélette, le marin allait lui aussi travailler à Paimpol, pour le carénage, l´inventaire du matériel, le réarmement du navire. Il pouvait faire le goémon ou la petite pêche à Port Lazo.

« La Pervenche » à Yves Leroux débarquait son goémon à Port Lazo. Les Islandais partaient en février et rentraient pour les battages au mois d´août.

Sur les côtes islandaises, les tempêtes étaient fréquentes. Il fallait souvent se mettre à la cape. Un jour de tourmente, la grande voile a été arrachée par un paquet de mer, et il a fallu la remplacer par une deuxième trinquette. Les drames de mer étaient fréquents. Je revois deux hommes emportés par-dessus bord. Un de mes camarades est mort de maladie, et en raison du gros temps, nous n´avons pu débarquer son corps à terre. En 1904, alors qu´ils étaient embarqués sur la « Jolie Brise », mon oncle et mon frère Yves furent perdus corps et biens.

En 1932, en route pour Islande, la "Glycine" a perdu son gouvernail probablement à la suite d'un choc avec un objet immergé. Heureusement avec l'aide du vent, en jouant sur l'orientation des voiles, elle a pu regagner des parages fréquentés, où un cargo l'a prise en remorque jusqu'à un port anglais pour réparation. Mais ce retard fut très préjudiciable à sa campagne de pêche.

Au début du mois d'août 1927, le capitaine de la "Glycine" Yves Quéré de Kermanac'h en Plouézec, qui avait pratiquement terminé sa pêche, s'est approché du trois-mâts "Bar Avel" (construit au chantier Bonne en 1921, 300 tonneaux), pour faire savoir à l'équipage qu'il allait quitter l'Islande pour faire route sur Paimpol. Le capitaine Morellec (de Plouézec) lui fit savoir qu'il n'avait pas encore terminé sa pêche et qu'il resterait encore sur les lieux. Le "Bar Avel" n'est jamais revenu à Paimpol et a été déclaré perdu corps et biens, laissant au pays des veuves et cinquante orphelins.

Quand les goélettes entraient dans les fjords islandais au mois de mai, c´était pour débarquer leur première pêche sur des navires à vapeur, dits « chasseurs », ou pour faire de l´eau pour ravitailler le bord, laver leur linge et se nettoyer eux-mêmes. Vers 1880, pas loin de 5 000 marins français étaient les hôtes saisonniers des fjords de l´est et de l´ouest de l´Islande. La trace de leur passage est surtout marquée par de nombreuses tombes toujours bien entretenues.

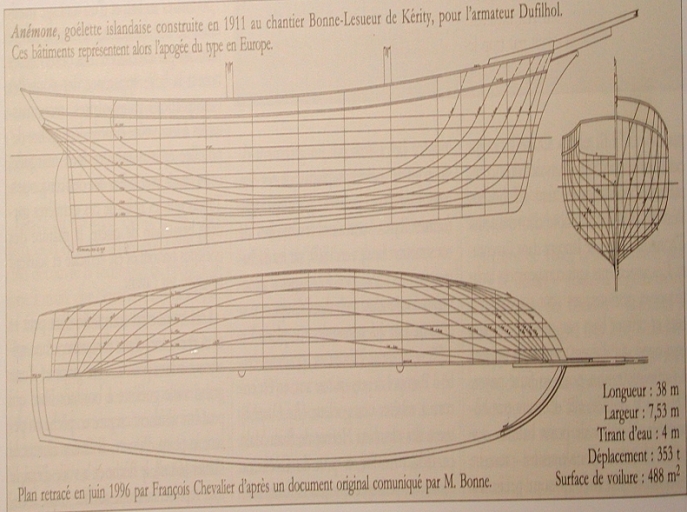

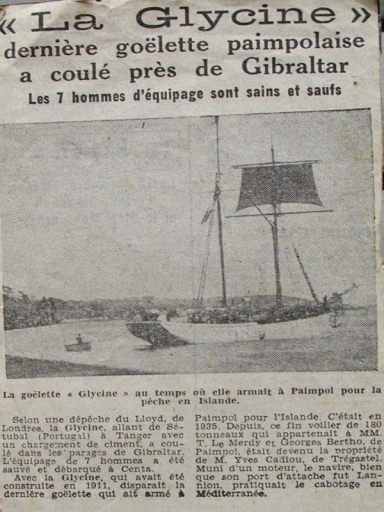

La goélette « Glycine », 180 tonneaux, sort des chantiers Bonne en 1911, pour le compte de l´armement Duffilhol de Paimpol, en remplacement de la « Marivonnic », tragiquement engloutie. Elle fera campagne à Terre-Neuve avant Islande, avec 6 autres navires. Elle sera cédée en 1928 aux armements T. Le Merdy et G. Bertho de Paimpol, afin d´être armée pour la pêche à Islande. Son premier capitaine fut Le Maigat. Ses premières campagnes furent fructueuses jusqu´en 1920. Pour la campagne de 1916, pendant la Grande Guerre, les armateurs doivent entrer dans un groupement, pour armer un bâtiment pour Islande. Le Gouvernement s'est préoccupé de développer la Grande Pêche pour approvisionner l'armée et la population civile. La "Glycine" de l'armement Dufilhol (Paimpol-Lorient) fait partie de cette expédition avec 9 autres navires du groupement, dont "l'Anémone", construite la même année, au chantier Bonne, commandée par le capitaine Georges-Marie Trocquer, dit « Dioscore » de Plouézec. La production sera exceptionnelle, avec une moyenne de 157 000 morues par bateau. L'absence de chalutier à vapeur pendant cette campagne profitera aux voiliers français. Pour comparaison, la pêche du premier islandais, "l'Occasion" en 1852, bateau dunkerquois, commandé par le capitaine Druel, pour le compte de l'armateur paimpolais Morand - la famille Druel s'établira par la suite à Plouézec, et l'un des descendants fut maire de sa commune d'adoption - comptabilisait seulement 11 500 morues en première pêche et 18 677 morues en seconde pêche. En 1932, la Glycine ramènera 165 000 morues commandée par François Le Louarn et François Jouanjan comme second, tous deux originaires de Plouézec. François Jouanjan fera 15 campagnes à bord de la "Glycine" jusqu'à son dernier voyage en 1935, avec le capitaine François Le Blais. Guillaume Le Conniat, avant d'embarquer sur le "Pourquoi Pas" de Charcot, a lui aussi embarqué sur la "Glycine" de 1930 à 1934. Jean Even de Port Lazo fera aussi plusieurs campagnes sur la "Glycine", comme nombre de marins de Plouézec. En 1935, pour sa dernière campagne de pêche entre l'Islande et le Groenland, alors qu'elle est motorisée, la "Glycine" rapportera 4 000 morues, ce qui s'avère êtrecun résultat déficitaire pour l'armement paimpolais. L'épopée islandaise s'arrête à cette date. La goélette est vendue à Yves Cadiou de Trégastel, qui l´arme au grand cabotage en Méditerranée. Elle coulera dans les parages de Gibraltar en août 1939, allant de Sétubald à Tanger, avec un chargement de ciment. L´équipage de 7 hommes sera sauvé.

-

Période(s)

- Principale : 1ère moitié 20e siècle

-

Auteur(s)

- Auteur : photographe

Photographie en noir et blanc encadrée, tirée à partir d'une image originale, présentée et reproduite sur la stèle du Mur des disparus, au cimetière de Ploubazlanec.

-

Catégoriesphotographie

-

Matériaux

- papier

-

Précision dimensions

l = 45 ; la = 36

-

Statut de la propriétépropriété privée

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Bibliographie

-

KERLEVEO, Jean. Paimpol au temps d´Islande. Lyon : Edition Chronique sociale de France, 1944.

-

AVRIL, Jean-Loup, QUEMERE, Michel. Pêcheurs d´Islande. Rennes : Editions Ouest-France, 1984.

-

LE BOT, Jean. Les bateaux de la Bretagne nord aux derniers jours de la voile. Grenoble : Debanne, 1984. Grenoble, 1990.

-

DUBOIS, Jacques. Tonton Yves, jardinier des mers lointaines. Rennes : Editions Jean Picollec, 1980.

-

ROTURIER, Patrice. Islandais, Mémoire de la Grande Pêche. Rennes : Apogée, 1999.

-

GUEGUEN, Jacques Les Paimpolais à Islande. In Le Chasse-Marée, 1997, n° 108.

p. 16-29

Documents audio

-

PRIGENT, Guy. Enregistrement de Gagne Louis. Plouézec : Gagne Louis, 2002.

-

PRIGENT, Guy. Enregistrement de Jouanjean François. Plouézec : Jouanjean François, 2002.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales