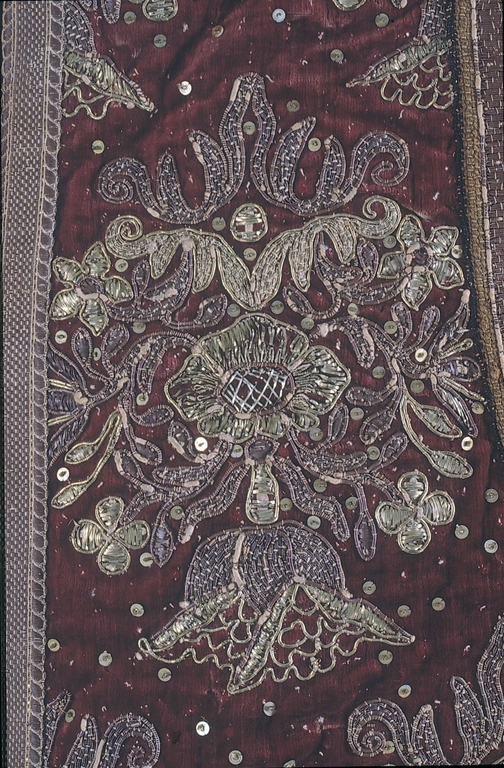

"La bannière conservée dans l'église de Grâces participe chaque année au pardon de la paroisse, le 15 août. C'est probablement une bannière de la Confrérie du Rosaire. Sur une des faces est représentée la scène de la Donation du Rosaire à saint Dominique et à sainte Catherine de Sienne. De toutes les scènes où apparaît la Vierge, c'est l'une des plus représentées, notamment sur les retables bretons. Cette dévotion remise à l'honneur au 15e siècle par le dominicain de Dinan, Alain de La Roche, s'est répandue, surtout après le Concile de Trente, par l'intermédiaire des Frères prêcheurs, très attachés au culte marial. Le monastère de Guingamp, fondé dès 1284, a dû participer activement à la création de ces confréries autour de la ville. Les deux saints sont représentés en extase, tandis que leur apparaissent la Vierge et l’Enfant qui leur remettent un rosaire, considéré comme un puissant instrument contre l'hérésie. Sur l'autre face, l'identité du saint évêque est plus énigmatique." (Véronique Orain et Marie-Dominique Menant dans dans Trésors secrets des Côtes-d'Armor : 1000 ans d'Art et d'Histoire)

Marie-Dominique Menant ajoute qu'une tradition orale locale y reconnaît saint Loup mais Christiane Hermelin-Guillou y voit davantage saint Léonard. Cependant, le dessin et la transposition en broderie du saint évêque de la bannière de Grâces sont similaires à ce qui se retrouve sur les bannières de Coatascorn, de Sizun et de Goulven. De même, la représentation de la Donation du Rosaire est comparable à celle présente sur les bannières des églises de Plouec-du-Trieux et de Squiffiec à quelques nuances près. C'est un thème fréquent dans l'art religieux en Europe occidentale à partir du 16e siècle, présent dans de nombreuses églises sous forme de vitraux, de retables et de tableaux peints ou brodés. Ces deux représentations sont donc des "classiques" que l'on retrouve sur d'autres bannières en Bretagne.

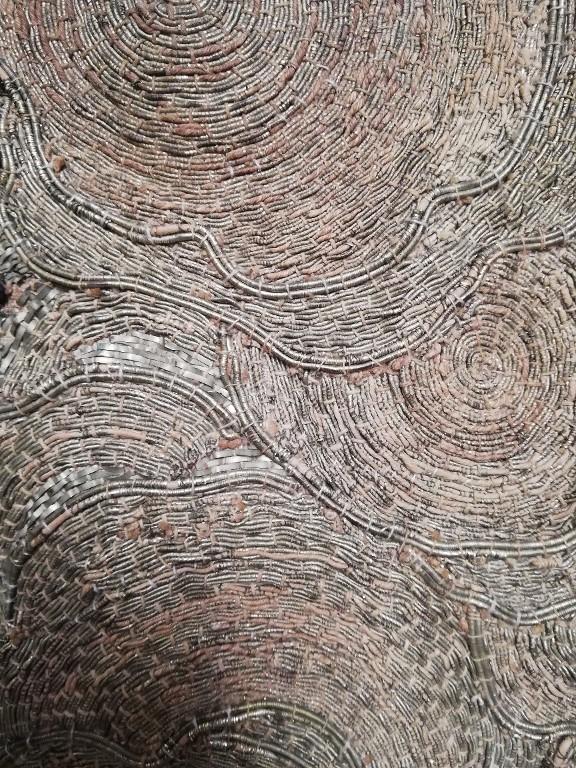

Patrick Savidan dans son étude de la bannière suggère que le brodeur Guillaume Marzin soit l'auteur de cette bannière car à partir de 1635, son nom apparaît dans la comptabilité de la paroisse de Grâces. Ce maître brodeur, installé à Guingamp, précise René Couffon, travaille également pour les fabriques de Saint-Gilles-de-Plélo, de Guingamp et de Pédernec, de 1635 à 1645. Mais, après analyse technique de la bannière, de nombreux éléments la composant la datent de la fin du 17e et du 18e siècles. Il est cependant possible que la bannière conservée aujourd'hui soit le fruit d'une recomposition d'éléments d'une première bannière, du début du 17e siècle, dans un remontage de la fin du 17e siècle et du 18e siècle.

doctorante en Histoire, Tempora, université Rennes 2 et université de Lorraine