doctorante en Histoire, Tempora, université Rennes 2 et université de Lorraine

- enquête thématique départementale, Inventaire des bannières d'Ancien Régime conservées dans le département des Côtes-d'Armor

- (c) Shantty Turck

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Côtes-d'Armor

-

Commune

Saint-Péver

-

Dénominationsbannière de procession

-

Titres

- orfrois

-

Appellationsbannière de Saint-Péver

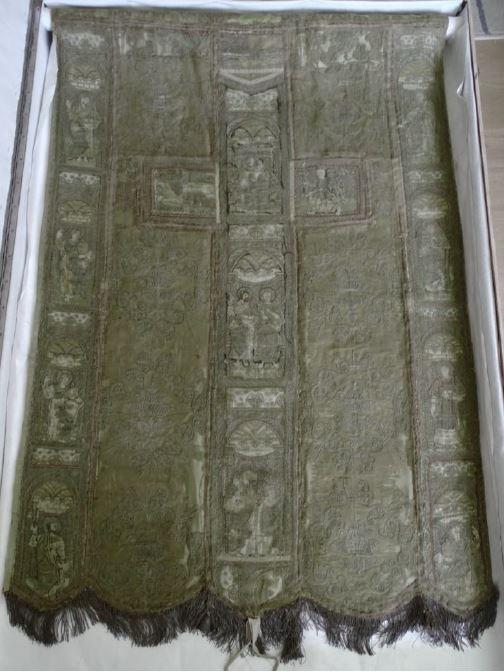

La bannière de Saint-Péver est la première bannière de procession protégée au titre Objet Monuments historiques en Bretagne, en 1918. Elle est alors datée du 16e siècle.

Elle est atypique par sa composition générale car elle semble avoir été réalisée avec des orfrois d'une ancienne chasuble. Les orfrois sont des broderies de personnages ou de scènes réalisées dans différents ateliers de brodeurs européens et circulant depuis la fin du Moyen-Âge dans toute la chrétienté. Ils font l'objet d'une production intense et d'un commerce encore mal connu. Les orfrois présents sur la bannière de Saint-Péver sont, par comparaison, assez fréquents dans les collections muséales ou privées, similaires à une autre bannière provenant de l'église de Saint-Jean-du-Doigt, aujourd'hui conservée au Musée des Jacobins de Morlaix. Un rapprochement est possible également avec une dalmatique et une tunique conservées au musée de Vannes, que l'on nomme les ornements de Saint-Fiacre en Radenac, ainsi qu'avec des bandes d'orfrois conservées dans les collections du musée de Bretagne. Ces différents artefacts témoignent des échanges anciens de broderies religieuses.

Considérée par les conservateurs et historiens comme la bannière la plus ancienne de Bretagne, il nous est pourtant impossible de la dater avec précision. En effet, dans les archives de la paroisse de Plésidy, dont Saint-Péver était une trève, conservées aux archives départementales des Côtes-d'Armor, aucune mention d'achat ou de don de bannière n'a été retrouvée. Toutefois, dans les comptes de la chapelle d'Avaugour, une dépense pour un pied de bannière (5 sous) et un accommodage de la bannière (restauration) en 1739, ainsi que des dépenses liées à la participation au pardon de saint Pierre de Plésidy pour l'année 1773, sont notifiées. Mais aucune description de la bannière n'étant donnée, nous ne pouvons affirmer que celle mentionnée est celle conservée aujourd'hui.

A la date de rédaction de ce dossier, la bannière sort encore régulièrement en procession malgré sa très grande fragilité. Car, même si elle n'a pas été montée en bannière au 16e siècle, le tissu de fond et les orfrois datent bien de cette époque. Elle a donc en 2025 près de 500 ans, ce qui justifie son titre de "bannière la plus ancienne de Bretagne" mais qui en fait également la plus fragile.

-

Période(s)

- Principale : 16e siècle

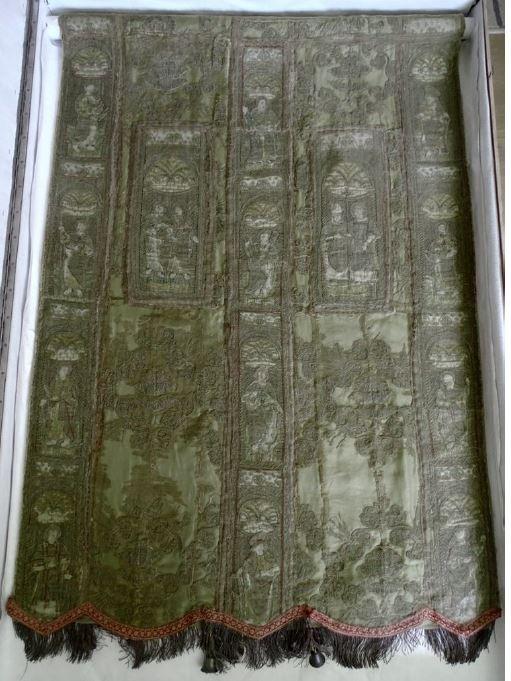

Cette bannière de procession semble avoir été réalisée à partir d'éléments d'une ancienne chasuble. Elle est constituée d'un même fond de velours de soie (à l'origine de couleur jaune) brodé de fleurons. Sur ce fond, des bandes d’orfrois brodés sont appliquées de façon verticale, formant sur l’avers une croix. Chaque orfroi est bordé d'un fin galon formant ainsi un petit encadrement. La bannière se termine en partie basse par une frange de fils métalliques où ont été placées des clochettes en métal.

La composition générale de la bannière de Saint-Péver se distingue des autres bannières d'Ancien Régime conservées en Bretagne. D'une part, elle se différencie par ses dimensions, beaucoup plus petites, davantage similaires aux fabrications des 19e et 20e siècles. D'autre part, elle se différencie dans sa composition générale car elle n'est pas constituée de façon à former un tableau comme les autres bannières d'Ancien Régime. La question de savoir si la bannière est une réalisation du 16e siècle ou une réalisation plus récente avec des éléments du 16e siècle reste ouverte.

Cependant, le travail de montage et de broderie semble relever de l'époque moderne, comme l'explique les deux restauratrices de textiles anciens Martine Plantec et Angélique Durif dans leurs rapports de restauration en 1991 et en 2018. Lors des restaurations, différents galons ont été mis à jour, permettant de retracer la chronologie des restaurations successives : 18e siècle, 19e siècle et 20e siècle.

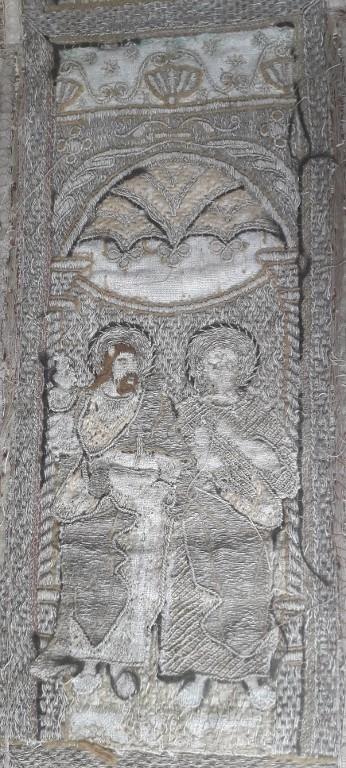

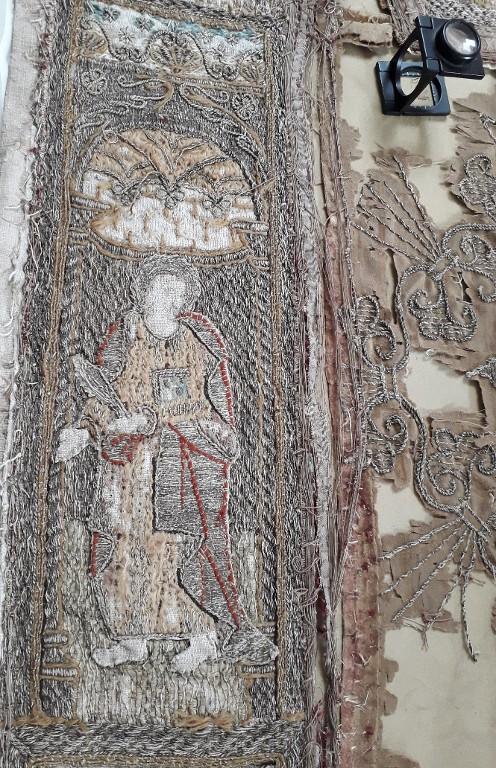

Les orfrois :

Les orfrois représentent différents personnages nimbés que l’usure du temps empêche parfois d’identifier. Vingt-sept scènes sont figurées dans un complexe travail de broderie. On peut reconnaître les douze apôtres, la Vierge et des saints évêques ou martyres, qui portent chacun un livre et l’instrument de leur martyre dans des attitudes distinctes. Ces figures sont présentées dans des niches stylisées et vêtues à l'antique, sur un fond de tissu lui-même brodé formant le décor de ces petites scénettes.

Les orfrois sont brodés en fils de laine, de soie et fils guipés sur un fond support en toile de lin.

Lors de la première restauration de la bannière, des restes de documents manuscrits ont été découverts sous les orfrois, servant à renforcer le support, et l'écriture présente effectivement des caractéristiques du 16e siècle. Les orfrois sont, sans conteste, du 16e siècle.

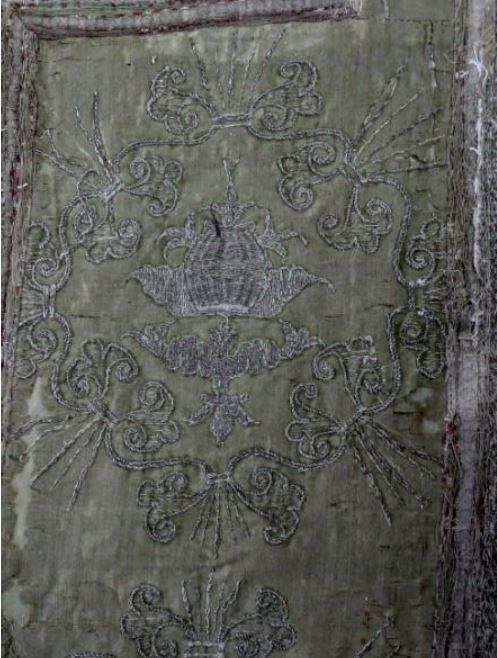

Le fond de velours brodé :

Le fond de velours est brodé avec des fils d'argent et d'or formant un motif de fleuron qui se répète à plusieurs reprises. Ce motif de fleuron est assez identifiable et on le retrouve sur d'autres vêtements liturgiques et étoffes brodées conservées des 15e et 16e siècles. Il est fort probable que ce velours brodé ait fait l'objet d'une fabrication intense et d'une commercialisation étendue dans l'Europe chrétienne de la Renaissance. Le même motif de fleuron en grenade se retrouve ainsi présent sur une chasuble conservée au musée de la Renaissance à Ecouen (voir lien web).

-

Catégoriestissu, broderie, passementerie

-

Structures

- double face

-

Matériaux

- soie, brodé, velours coupé

- laine, brodé

- lin, brodé

- fil métal, brodé

-

Mesures

- h : 144 cm

- la : 103 cm

-

Précision dimensions

Mesures effectuées lors de la restauration en 1991 par Martine Plantec.

-

Iconographies

- saints, VIERGE, LES APOTRES

-

État de conservation

- bon état

- bonnes conditions de conservation

- oeuvre restaurée

-

Précision état de conservation

La bannière de Saint-Péver a été restaurée en 1991 par Martine Plantec et en 2018 par Angélique Durif, toutefois par son ancienneté et son usage persistant, la bannière demeure un objet très fragile.

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreÀ signaler

-

Protectionsclassé au titre objet, 1918/06/06

-

Référence MH

- (c) Angélique Durif

- (c) Shantty Turck

- (c) Shantty Turck

- (c) Angélique Durif

- (c) Angélique Durif

- (c) Shantty Turck

- (c) Shantty Turck

- (c) Angélique Durif

- (c) Shantty Turck

- (c) Shantty Turck

- (c) Shantty Turck

- (c) Shantty Turck

- (c) Shantty Turck

- (c) Angélique Durif

- (c) Angélique Durif

- (c) Shantty Turck

Documents d'archives

Bibliographie

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel) : HIST rel

PROVOST, Georges, La Fête et le sacré. Pardons et pèlerinages en Bretagne aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Ed. du Cerf, 1998, 530 p.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel) : OM Rel

TURCK, Shantty, Les bannières d'Ancien Régime des Côtes-d'Armor- Un patrimoine textile, une source pour l'histoire, Rapport pour le Ministère de la Culture, non publié, 2023.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel) : 22 G / ART G / OM G

[Exposition. Ploëzal, Château de la Roche-Jagu, 1991]. Trésors secrets des Côtes-d'Armor : 1000 ans d'Art et d'Histoire. Saint-Brieuc : Conseil général des Côtes-d'Armor, 1991.

-

Musée de Bretagne (Rennes) : article en ligne

https://musee-devoile.blog/2022/04/18/enquete-sur-les-orfrois-du-musee-de-bretagne-contribution-a-lhistoire-de-la-broderie-figuree-15e-17e-siecles/

-

Bibliothèque des Champs Libres (Rennes) : 746 HER

HERMELIN GUILLOU, Christiane, Les bannières de Basse-Bretagne, Quimper, Société des amis de Louis Le Guennec, 2012

doctorante en Histoire, Tempora, université Rennes 2 et université de Lorraine

doctorante en Histoire, Tempora, université Rennes 2 et université de Lorraine