doctorante en Histoire, Tempora, université Rennes 2 et université de Lorraine

- enquête thématique départementale, Inventaire des bannières d'Ancien Régime conservées dans le département des Côtes-d'Armor

- (c) Shantty Turck

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Côtes-d'Armor

-

Commune

Tréduder

-

Dénominationsbannière de procession

En 1939, René Couffon relève dans les comptes paroissiaux de Tréduder le nom de Jean Landois, maître brodeur à Lannion, qui en 1678-1679 réalise "une bannière neufve (pour) la somme de 170 livres tournoyes". C'est une somme importante et l'assurance que le travail soit effectué dans les temps et avec les matériaux requis passe par un acte écrit : "Un acte obligatoire touchant la bannière" a donc été rédigé par Yves Carre, notaire en 1678, pour la somme de 30 Livres. La bannière est une dépense importante dans le budget paroissial, les matières employées sont nobles : velours de soie, filés d'or et d'argent, fils de soie etc. L'enjeu est de taille : la bannière représente l'étendard de la paroisse.

Mais cette bannière fabriquée en 1678 n'est pas la première bannière de Tréduder car en 1675, dans le registre comptable, des dépenses liées à l'achat de fils de soie pour accommoder les bannières et à la rétribution d'une journée à un tailleur (8 sols), sont déjà enregistrées par le trésorier de la fabrique.

Alors dans quelle mesure pouvons-nous aujourd'hui attribuer celle qui est conservée, comme étant celle de Jean Landois ? Nous ne le pouvons pas. D'autant que les accommodages des bannières sont affaires courantes sans que le nom des intervenants nous soient connus, par conséquent la traçabilité en est difficile. Cependant, nous pouvons le supposer. En effet, dès cette fin du 17e siècle et jusqu'au milieu du 18e siècle, les Landois, Jean et son fils Gabriel, sont les fournisseurs officiels, les maîtres brodeurs attitrés de l'église de Tréduder, à laquelle ils fournissent plusieurs ornements liturgiques.

Les archives paroissiales de Tréduder sont remplis de détails intéressant la fabrique des bannières. De nombreux artisans interviennent autour de la bannière : le maître brodeur mais également le maître sculpteur ("7 livres dix soutz qu'ils ont payés à un maître sculteur de Lannion pour avoir deux pommettes à ladite bannière neufve et dorés". Quelques années plus tard, en 1682, est rémunéré "Charles le Trent marechal pour avoir accomode le pied de la bannière pour 7 livres". Sans compter les dépenses liées à la housse de la bannière et à son armoire à bannière. Les dépenses se rallongent si l'on prend en compte celles liées au pardon comprenant le déplacement et le port de la bannière.

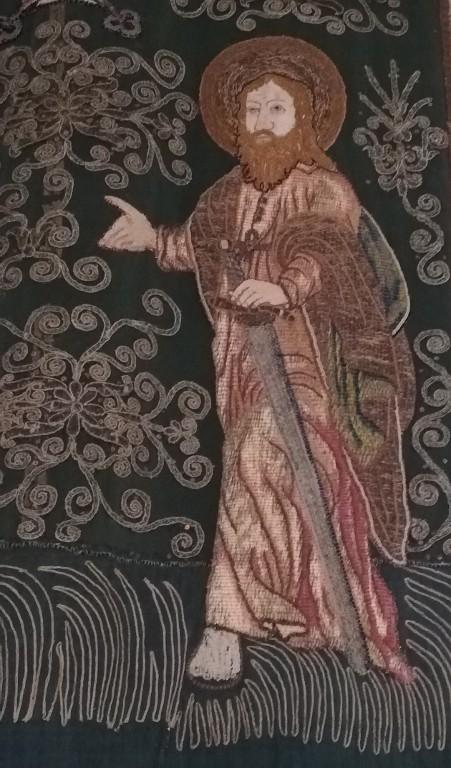

D'un point de vue iconographique, cette bannière, présumée datée de 1679, est différente des autres bannières de cette époque conservées en Bretagne, d'une part parce que la figuration de saint Pierre et saint Paul est assez rare sur les bannières d'Ancien Régime et d'autre part parce que la scène de la Crucifixion est complétée par la présence de sainte Marie Madeleine. La présence de Marie Madeleine au pied de la Croix est également relevée sur la bannière de Locmélar et sur celle de Guimiliau. Toufefois le traitement en broderie et les traits de dessin diffèrent quelque peu. Quant aux pères fondateurs de l'Eglise, Christine Guillou écrit qu'Ils "bénéficient d'un graphisme original dans le traitement du sol. Habituellement fait d'herbe fleurie lorsqu'il s'agit de scènes d'extérieurs – même les crucifixions se conforment à ce schéma - il est ici fait de longues herbes ondulantes. Rénovation hardie des ateliers liturgiques de Madame de Planhol qui ont oeuvré à partir de Saint-Brieuc et de Trébeurden? ce serait assez bien dans leur façon de faire : introduire de la modernité lorsque la restauration à l'identique paraît impossible. Ici on est en Trégor, non en Léon tellement discipliné où le respect de l'existant prime (...) » (Les bannières de Basse-Bretagne, p. 57).

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 17e siècle, 18e siècle, 19e siècle , daté par travaux historiques , (incertitude)

-

Lieu d'exécutionCommune : Lannion

Édifice ou site : Atelier de broderie -

Auteur(s)

-

Auteur :

Landais Jean , dit(e) Jan Landoisbrodeur attribution par sourceLandais JeanCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Jean Landais ou Jan Landois, selon les sources, est un maître brodeur parfois nommé marchand brodeur. Il est installé à Lannion avec son fils Gabriel qui perpétue son savoir-faire au début du 18e siècle..

-

Auteur :

La bannière est composée de deux tableaux en broderie, figurant sur l'avers la Crucifixion, avec la Vierge et saint Jean, sur un fond de velours marron et sur l'envers, saint Pierre et saint Paul, sur un fond de velours vert.

La représentation de la Crucifixion est composée du Christ en Croix, avec Marie Madeleine à ses pieds et une tête de mort, symbole du mont Golgotha, très différente de celles présentes habituellement sur les bannières du 17e siècle. Seul le crâne est présent, sans les ossements, orienté vers Marie Madeleine, et figuré dans un style qui paraît assez contemporain. La croix du Christ est surmontée du sigle "INRI" probablement apposé au 19e siècle. La Vierge et saint Jean complètent la scène de la Crucifixion.

Saint Pierre et saint Paul sont les figures principales de l'envers de la bannière, entièrement brodées de fils de laine et de lin, apposés sur un fond de velours vert parsemé de motifs d'entrelacs brodés. Une tiare papale surmonte les deux saints, dite à triple couronne (symbole du triple pouvoir du pape) avec les deux clefs de saint Pierre.

L'encadrement est composé d'un tissu façonné très abîmé, le tout galonné à l'extérieur et à l'intérieur du cadre.

Le lambrequin est constitué de cinq festons de forme rectangulaire sur lesquels sont brodés des entrelacs en fils de métal. Les festons sont frangés en fils de métal séparément. Notons la présence de quatre glands en fils de métal au bas de la bannière. Les festons et l'ensemble de la bannière sont bordés de galons différents, témoignant des différentes interventions aux 17e, 18e et 19e siècles.

La bannière est suspendue sur sa hampe en T et sa traverse en bois, avec deux remarquables pommeaux sculptés. La hampe est fixée à la barrière en bois séparant la nef du chœur avec une clavure en métal. Les cordons, servant à maintenir l'équilibre de la bannière lors des processions, sont encore présents.

-

Catégoriesbroderie, tissu, passementerie

-

Structures

- double face

-

Matériaux

- soie, brodé

- laine, brodé

- lin, brodé, toile

- fil métal, brodé

-

Mesures

- l : 120 cm

- h : 160 cm

-

Précision dimensions

Mesures effectuées lors du classement en tant qu'objet Monument historique. La hauteur comprend le lambrequin qui mesure à lui-seul 20 cm.

-

Iconographies

- SAINT PIERRE, SAINT PAUL

- CHRIST EN CROIX, SAINT JEAN, VIERGE, SAINTE MARIE-MADELEINE

- Tiare papale

-

Précision représentations

Deux particularités s'observent sur chacune des faces, d'une part la présence de la Tiare papale qui est assez rare sur les bannières dans les représentations de saint Pierre et saint Paul. D'autre part, la présence de Marie Madeleine au pied de la Croix est à souligner ainsi qu'une tête de mort assez contemporaine.

-

Inscriptions & marques

- épitaphe, sur l'oeuvre

-

Précision inscriptions

Le sigle "INRI", dit Titulus Crucis très répandu dans les représentations artistiques de la Crucifixion, est l'abréviation du latin "Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum" ("Jésus le Nazaréen, Roi des Juifs"). L'apposition de ce sigle brodé est probablement récente.

-

État de conservation

- oeuvre restaurée

-

Précision état de conservation

Œuvre restaurée en 1999 par Patricia Hood mais plusieurs traces d'interventions antérieures sont observables.

La bannière est suspendue à sa hampe et traverse en bois, fixée par une clavure à la barrière du chœur de l'église.

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreÀ signaler

-

Protectionsclassé au titre objet, 1988/01/20

-

Référence MH

- (c) Shantty Turck

- (c) Shantty Turck

- (c) Shantty Turck

- (c) Shantty Turck

- (c) Shantty Turck

- (c) Shantty Turck

- (c) Shantty Turck

- (c) Shantty Turck

Documents d'archives

-

Archives départementales des Côtes-d'Armor : 20G 627-628

Comptes de la paroisse de Tréduder (1605-1787)

Bibliographie

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel) : OM Rel

TURCK, Shantty, Les bannières d'Ancien Régime des Côtes-d'Armor- Un patrimoine textile, une source pour l'histoire, Rapport pour le Ministère de la Culture, non publié, 2023.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

COUFFON, René. Répertoire des églises et chapelles du dioscèse de Saint-Brieuc et Tréguier. Saint-Brieuc : Les Presses Bretonnes, 1939.

-

Bibliothèque des Champs Libres (Rennes) : 746 HER

HERMELIN GUILLOU, Christiane, Les bannières de Basse-Bretagne, Quimper, Société des amis de Louis Le Guennec, 2012

doctorante en Histoire, Tempora, université Rennes 2 et université de Lorraine

Eglise paroissiale Saint-Théodore et enclos paroissial (Tréduder)

Lieu-dit : le Bourg

doctorante en Histoire, Tempora, université Rennes 2 et université de Lorraine