L’édifice, orienté est-ouest, s’inscrit dans un plan rectangulaire de 16,16 m sur 7,24 m en intérieur pour une épaisseur des murs gouttereaux de 74 cm. L’édifice est construit sur le rocher - visible sur le mur pignon est – ce qui explique l’irrégularité de la hauteur des murs. On retiendra la valeur de 5,90 m du mur gouttereau sud-est au niveau de la première ferme.

Sur les quatre fermes de charpente, seules les deux les plus à l’est sont de style armoricain. En l’absence de marquage, on les nommera ferme n°1 à n°4 depuis l’est. Les fermes n°3 et n°4 restent néanmoins intéressantes pour plusieurs raisons. Tout d’abord, elles sont de plan très simple avec un poinçon long et un large entrait. Aucun jambage ni de faux-entrait ne reprend les charges des arbalétriers. Hormis des chanfreins sur les poinçons et le dessous des entraits, les pièces ne sont pas décorées. D’ailleurs il est évident que ces deux fermes n’ont jamais eu de vocation ornementale. Le bois utilisé, les traces d’outils et les assemblages témoignent d’une mise en œuvre postérieure aux deux premières fermes pouvant être attribuée au XVIe ou au XVIIe siècle. Les entraits et les poinçons des fermes n°3 et n°4 ont été sciés à une date inconnue afin de faciliter la circulation dans le comble. Ce remaniement a nécessité de renforcer la structure par l’ajout d’un faux-entrait moisé et de contrefiches ancrées dans la maçonnerie. Ces renforts sont sciés industriellement et boulonnés aux fermes d’où une phase de travaux de la seconde moitié du XXe siècle. Il est par contre impossible de déterminer si cette consolidation est contemporaine du sciage des entraits et des poinçons.

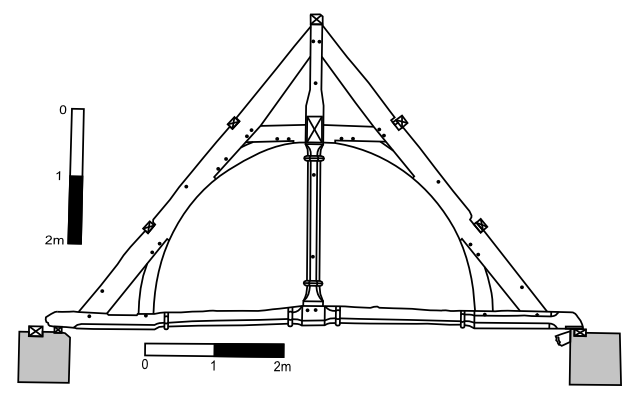

En dehors du lien de faîtage le plus à l’est, les deux fermes armoricaines sont encore entièrement conservées. Elles sont à poinçon long, jambes de force, faux-entrait et aisseliers courbes. Ces pièces associées au délardement de la face intérieure des arbalétriers s’inscrivent dans un arc en plein cintre des plus réguliers. En dehors du décor en pied de poinçon, les fermes n°1 et n°2 sont réalisées à partir du même tracé avec des mesures identiques. La première ferme est espacée de 3,27 m du mur pignon est et de 3,37 m de la deuxième ferme entre-axe.

Les entraits sont de section octogonale ou s’en rapprochent dans la partie comprise entre les deux murs. Les sections les plus importantes se trouvent avant les jambes de force et au niveau de l’embase (28 cm de large pour 24 cm de haut). Quatre bagues renflées aplanies en partie supérieure décorent la pièce. Elles se situent de chaque côtés de l’embase et au devant de la jambe de force, juste après les élégies. Les poinçons sont travaillés de manière identique en partie basse. Le pied de poinçon de la ferme n°1 est pourvu d’une simple bague octogonale alors que celui de la ferme n°2 présente une bague octogonale classique associée à une fine bague octogonale aplanie en face inférieure. Le poinçon passe de la section chanfreinée de 17 cm de côté à une section carrée de 28 cm par l’intermédiaire de congés. C’est à ce niveau que les faux-entraits s’assemblent aux poinçons. La partie haute du poinçon s’affine pour retrouver une section carrée de 17 cm de largeur. Le ou les charpentiers ont laissé volontairement une surépaisseur du poinçon au niveau des assemblages des faux-entraits et des liens de faîtage afin de limiter la fragilité dû à la forte perte de matière causée par le croisement des mortaises. Les poinçons d’une des fermes du manoir de La Havardière à Acigné (35) et du manoir de La Hunaudais au Châtellier (35) sont équipés de la sorte.

Ce renflement du poinçon permet l’assemblage au même niveau des liens de faîtage et des faux-entraits par tenon-mortaise et chevilles cachées. Ainsi, on devine l’ordre du levage des pièces : les faux-entraits sont assemblées au poinçon puis chevillées. Les chevilles une fois en place sont arasées au niveau des joues avant d’être recouvertes par l’arasement des liens de faîtage. Ces derniers sont alors maintenus par une cheville au ras des faux-entraits. L’assemblage des faux-entraits au poinçon n’est donc pas visible une fois la charpente en place. Cette technique d’assemblage des faux-entraits droits ou cintrés et des liens de faîtage au poinçon se retrouve presqu’exclusivement dans les charpentes à poinçons longs d’Ille-et-Vilaine comme dans le manoir de La Havardière à Acigné, le manoir de l’Anerie à Saint-Ouen-des-Alleux à la maison-ferme du Bas-Rocher à Luitré par exemple.

Les entraits reposaient initialement sur deux cours de pannes encastrées sur un tiers de leur épaisseur dans la maçonnerie. La première sablière se trouve 12 cm en retrait par rapport au bord intérieur du mur alors que la seconde est placée une quinzaine de centimètres du bord extérieur. Le mur gouttereau nord comporte encore ses deux sablières d’origines au niveau des fermes armoricaines. La première est plus fine (11 x 9 cm) alors que la seconde est de taille « standard » (19 x 16 cm). Le mur gouttereau sud est repris en sous œuvre et ne conserve plus ses sablières. Une nouvelle est rajoutée 6 cm du bord intérieur du mur. Sous la sablière, un corbeau en chêne est rajouté sans doute pour soutenir la ferme. Le bois est récent et pourrait correspondre à la phase de travaux de la sablière. Ce genre de soutient en bois a pu être observé pour la ferme de charpente certainement réemployée du moulin de Moulin-Neuf en Plougasnou (29).

Les premières sablières devaient être taillées d’une queue d’aronde en mi-bois afin de recevoir le dessous de l’entrait taillé d’après le même profil. Ce mode d’assemblage des entraits aux sablières élaboré a pu être mis en évidence dans le manoir des Haies à Domloup (35).Les arbalétriers prennent départ au niveau du nu intérieur des murs. Ils sont chevillés par une fois à l’entrait comme les jambes de force. Ces dernières, au même titre que les aisseliers et les faux-entraits sont cependant assemblées à l’arbalétrier par tenons-mortaises désaboutées, le tout maintenu par deux chevilles.Les arbalétriers des deux fermes armoricaines supportent deux cours de pannes (16 x 12 cm) par versant par l’intermédiaire d’encoches. Ces pannes sont contemporaines des fermes mais il est évident qu’elles aient été repositionnées lors d’un recouvrement, du moins pour le versant sud. En effet, ces deux pannes sont ajustées par des cales modernes au niveau des encoches. Les pannes sont assemblées par enture oblique et chevillées dans l’axe par deux chevilles.

Une partie des chevrons au niveau des fermes armoricaines sont d’origines. On remarque néanmoins que ces bois ont été remaniés et ne se trouvent pas dans leur position initiale. Ainsi, la plupart des chevrons ont un côté qui présente les traces des clous de l’ancien voligeage. Ces chevrons sont équipés de coyaux, permettant la rupture de pente nécessaire à l’évacuation de l’eau pluviale.Les pieds de poinçon des fermes armoricaines s’assemblent aux entraits par un système de tenon-mortaise en demi-queue d’aronde. La mortaise de l’entrait est plus longue de 10 cm que le tenon afin que celui-ci puisse s’y glisser. L’espace est comblé par un rossignol une fois les pièces assemblées. Des exemples d’assemblage identique se retrouvent au manoir du Molant à Bréal-sous-Montfort (35), au manoir des Fossés à Plélan-le-Petit (22) et à la chapelle Saint-Gonéry à Plougrescant (22). Malgré l’insertion de deux chevilles (2,5 cm de diamètre), le tenon est sortit de 3 cm de sa mortaise sous l’effet de traction du poinçon. Ce type d’assemblage par tenon en demi-queue d’aronde sert pourtant à renforcer le maintien des deux pièces. La raison du soulèvement du tenon soulève un paradoxe puisque le ou les charpentiers ont opté pour ce type d’assemblage plus complexe qu’un tenon droit mais ont négligé le bois du rossignol, pièce pourtant facile à réaliser. En effet, la pièce est entièrement tombée en poussière dans la mortaise car il est fort probable qu’elle soit façonnée dans un bois de piètre qualité riche en aubier.

Une partie des chevrons au niveau des fermes armoricaines sont d’origines. On remarque néanmoins que ces bois ont été remaniés et ne se trouvent pas dans leur position initiale. Ainsi, la plupart des chevrons ont un côté qui présente les traces des clous de l’ancien voligeage. Ces chevrons sont équipés de coyaux, permettant la rupture de pente nécessaire à l’évacuation de l’eau pluviale.Les pieds de poinçon des fermes armoricaines s’assemblent aux entraits par un système de tenon-mortaise en demi-queue d’aronde. La mortaise de l’entrait est plus longue de 10 cm que le tenon afin que celui-ci puisse s’y glisser. L’espace est comblé par un rossignol une fois les pièces assemblées. Des exemples d’assemblage identique se retrouvent au manoir du Molant à Bréal-sous-Montfort (35), au manoir des Fossés à Plélan-le-Petit (22) et à la chapelle Saint-Gonéry à Plougrescant (22). Malgré l’insertion de deux chevilles (2,5 cm de diamètre), le tenon est sortit de 3 cm de sa mortaise sous l’effet de traction du poinçon. Ce type d’assemblage par tenon en demi-queue d’aronde sert pourtant à renforcer le maintien des deux pièces. La raison du soulèvement du tenon soulève un paradoxe puisque le ou les charpentiers ont opté pour ce type d’assemblage plus complexe qu’un tenon droit mais ont négligé le bois du rossignol, pièce pourtant facile à réaliser. En effet, la pièce est entièrement tombée en poussière dans la mortaise car il est fort probable qu’elle soit façonnée dans un bois de piètre qualité riche en aubier.Chaque arbalétrier est percé par deux fois sur ses bords extérieurs pour recevoir des échelons. Le premier trou se trouve en partie basse alors que le second se situe entre les deux pannes. Les encoches des pannes situées à espace régulier des échelons devaient servir pour grimper lors du levage et ainsi permettre aux charpentiers de réduire le nombre de barreaux. Les poinçons sont également pourvus de percements pour des échelons mais ceux-ci sont borgnes et ne font pas plus de 7 cm de profondeur. Sans surprise on observe que le fond du trou est lisse et arrondi, signe que le percement a été fait à l’aide d’une tarière en cuillère. Les percements sont alternés mais toujours dans le sens du faîtage. De cette manière, on en dénombre 3 en partie basse, là où le poinçon est de section octogonale et 1 en partie haute, à une quarantaine de centimètres sous les arbalétriers. La ferme n°2 conserve un échelon de 20 cm encore en place en haut du fût octogonal.

Observations dendro-archéologiques :

Les faces sont sciées à l’ouest et équarries à l’est. Mais certaines pièces sciées de long sont blanchies à la doloire. Le fait de retoucher les faces sciées peut s’expliquer par un souci d’esthétisme afin de supprimer les traces laissées par la scie mais aussi dans le but de corriger la déviation prise lors du sciage. L’inclinaison des marques de sciage reste identique sur toute la longueur des pièces, y compris pour les arbalétriers ce qui induit que les pièces ont été sciées toujours dans le même sens sans être retournées sur la chèvre ou sur les tréteaux.Le chant interne des pièces formant l’intrados présentent sur tout son cours de fines cupules que l’on interprétera comme de l’herminette. La forme incurvée de l’ensemble rend difficile l’utilisation de la doloire qui est efficace pour les faces plates et bombées. L’herminette est plus adaptée aux réalisations nécessitant un creusement concave. D’autres outils plus petits comme la plane, le ciseau ou la vastringue pourraient être employés mais ils ne laisseraient pas ce genre de cupules.

La partie nord de la charpente comporte de la suie et certains bois sont mêmes charbonneux, signe d’un début d’incendie. Il est probable que la suie provienne de la mauvaise évacuation de la fumée par la cheminée. Cependant, la présence de charbon sur des arbalétriers et des pannes est trop conséquente pour de simples traces de suie provenant d’un foyer. On soulignera que les fermes n°3 et n°4 n’ont pas cette teinte noirâtre signe qu’elles sont crées a posteriori.Les liens de faîtage, les aisseliers et les jambes de force sont réalisés dans des bois naturellement cintrés. Les arbalétriers présentent un fil identique ce qui nous permet d’affirmer qu’ils sont issus de la même grume. Les pièces équarries conservent une faible part d’aubier sur les arêtes extérieures et ce de façon symétrique. Sans grande surprise, les parties élargies des poinçons comme le pied et la surépaisseur au niveau de l’assemblage des liens présentent également une faible part d’aubier. On ne peut cependant pas en dire autant pour les entraits de la ferme n°1 et n°2 où la proportion d’aubier est non négligeable. En effet, les décors des faces supérieures et une partie des faces latérales sont réalisées dans de l’aubier. La partie tendre de l’arbre a presque entièrement disparu rendant délicat la représentation des bagues et des décors chanfreinés. On remarque encore une fois que les aubiers les mieux conservés se retrouvent au niveau des assemblages lorsqu’ils sont protégés sous l’arasement d’une pièce tenonnée comme un arbalétrier ou une jambe de force.

Le pied de l’arbalétrier nord de la ferme n°1 est pourvu d’un chaperon sur un des arasements du tenon. La découpe de biais devait alors épouser parfaitement la flache de l’entrait avant que celui-ci ne perde une partie de son aubier. L’arasement de l’autre côté est quant à lui bien d’équerre.L’entrait de la ferme n°2 présente sous la jambe de force sud deux arêtes entaillées de 11 et 3 dentures. L’entrait étant un bois de brin entièrement équarrie, il ne peut s’agir de traces laissées par une scie trop avoyée. Ces dentures sont larges de 2 à 3 mm pour une profondeur identique. Elles sont réalisées volontairement par le charpentier à l’aide d’un outil tranchant tel un ciseau ou un couteau. Malgré de multiples exemples rencontrés (Livré-sur-Changeon (35), Plélan-le-Petit (22), Bréal-sous-Montfort (35), ce genre d’entailles est difficile à interpréter.

Une extrémité d’entrait trouvé dans le comble devant appartenir à la ferme n°2 avant une réfection au niveau du mur gouttereau nord a été récupérée en vu d’une analyse dendrochronologique (les résultats ne sont pas encore connus). La datation de cette pièce permettrait de connaître avec exactitude la mise en place de la charpente car le bois conserve encore son aubier et une partie de son écorce. La mesure des cernes indique qu’il s’agit d’un chêne d’une centaine d’années à la croissance très rapide les quinze premières années puis extrêmement lente par la suite. L’arbre semble avoir poussé dans un contexte relativement fermé, soumis à la concurrence ; il ne comporte aucune trace d’émondage ou de blessure ayant perturbé sa croissance.

L’extrémité de la pièce est taillée perpendiculairement sur 9 cm puis de biseau à la hache avec un tranchant de 9 cm. Ces observations rappellent les encoches d’abattages à la cognée. Il se pourrait que l’extrémité de l’entrait ne soit pas retouchée lors de l’équarrissage comme pour le manoir de Porcaro à Comblessac (35).

Malgré l’étude détaillée de la charpente, l’histoire architecturale du manoir du bourg de Combourtillé reste floue. D’extérieur, l’édifice actuel rappelle les constructions du XVIIe siècle mais la charpente armoricaine induit une salle basse sous charpente de la fin du XIVe ou du début du XVe siècle. Enfin, la représentation originelle de la partie nord-ouest du bâtiment nous est difficilement identifiable suite aux modifications des fermes.