Chargée d'études à l'Inventaire

- enquête thématique départementale, Inventaire des bannières du pays de Redon

Dossier non géolocalisé

-

Aires d'étudesIlle-et-Vilaine

De très nombreuses bannières sont conservées en Bretagne. Une partie d'entre elles sont encore portées en procession lors de pardons ou de fêtes patronales.

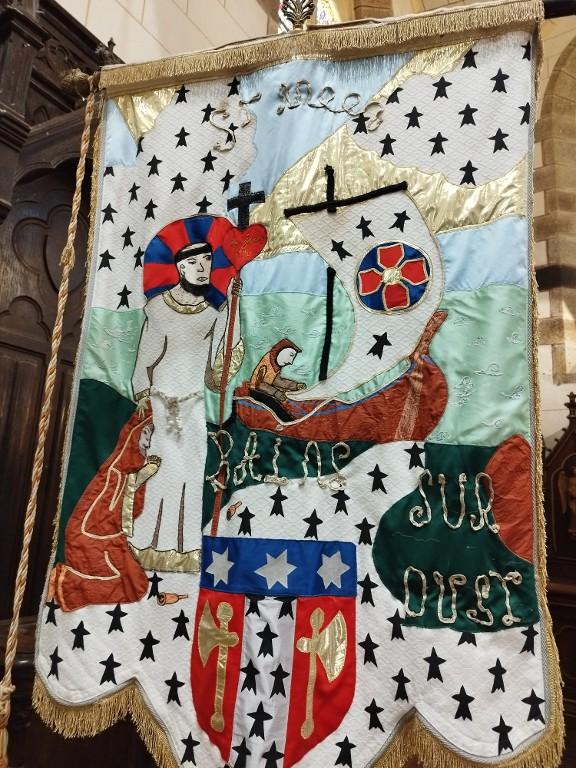

Une minorité date de l'Ancien Régime (17e et 18e siècles) mais l'immense majorité a été créée à l'époque contemporaine. C'est le cas des bannières recensées dans le pays de Redon qui datent toutes d'entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, voire de la fin du 20e siècle pour la bannière de saint Méen à Bains-sur-Oust.

Trois bannières sont inscrites au titre des Monuments historiques, toutes conservées sur la commune de la Chapelle-de-Brain : la bannière de saint Melaine (provenant de La Chapelle-Saint-Melaine), la bannière de saint Melaine (provenant de Brain-sur-Vilaine), la bannière de saint Jean Berchmans et l'Enfant Jésus (provenant de Brain-sur-Vilaine).

Fêtes patronales et pardons dans le pays de Redon

Le pays de Redon impose sa spécificité, par rapport au reste de la Haute-Bretagne, par son nombre important de chapelles dite « frairiennes » ou chapelles de quartier. Il se distingue aussi par ses nombreuses fêtes patronales.

Ces dévotions populaires sont renommées "pardons" au 20e siècle par imitation de la Basse-Bretagne. Elles connaissent concomitamment un mouvement de renouveau, à l'image du pardon de saint Méen à Bains-sur-Oust qui fête son 60ᵉ anniversaire en 2025. Ce renouveau entraîne la création de nouveaux objets liturgiques comme les bannières de procession.

Une riche histoire religieuse

Le pays redonnais hérite d'une riche histoire religieuse qui se retrouve dans l'iconographie des bannières du territoire.

En 832, le moine saint Conwoïon, créée son abbaye, une croix dans le ciel lui ayant indiqué l'endroit même où fonder son premier oratoire. On retrouve ce personnage illustre sur la bannière de l'abbaye Saint-Sauveur de Redon.

Un autre personnage a marqué la culture locale : saint Melaine, évêque et saint patron de Rennes, né vers 456 à Brain-sur-Vilaine. Il est particulièrement bien représenté dans le corpus.

Profil des bannières du corpus

À l'exception de ces spécificités iconographiques, les bannières recensées autour de Redon sont très représentatives de la production de paramentique au 19e et 20e siècles.

L'industrialisation de la production textile au 19e siècle révolutionne la fabrication de bannières. La baisse de leur coût permet d'en démocratiser l'usage. Ainsi, toutes les paroisses et la plupart des chapelles possèdent une ou plusieurs bannières.

Sainte Jeanne d'Arc ou la Vierge de l'Immaculée Conception, toutes les deux très en vogue à partir du milieu du 19e siècle, sont les sujets de plusieurs bannières du corpus comme celle de la Chapelle-de-Brain qui associe les deux personnages.

Les bannières paroissiales dominent par leur grande taille et leur richesse de confection, comme l'illustre la bannière de saint Michel et du Sacré-Cœur à Bruc-sur-Aff. Les bannières de chapelle ou bien celles utilisées lors des communions (bannière de l'Immaculée Conception de Bruc-sur-Aff) sont souvent plus modestes. Leur délaissement peut expliquer leur mauvais état de conservation.

Un contexte de commande difficile à documenter

Retracer l'histoire de chaque bannière et de sa fabrication est très difficile.

Les archives ne permettent que de façon très ponctuelle de dater la création ou l'obtention d'une bannière. On peut trouver la mention d'une ou plusieurs bannières dans les inventaires de 1906 suite à la loi de séparation de l'Église et de l'État, mais elles ne sont jamais décrites, ce qui complexifie l'identification.

Durant la période concordataire, certaines bannières sont commandées à l'initiative des fabriques. Les fabriques sont des conseils composés d'hommes d'Église et de paroissiens en charge de l'entretien des biens de l'église. Après la séparation de l'Église et de l'État, ce sont des associations de paroissiens qui prennent le relai et commandent parfois des bannières.

D'autres bannières sont issues d'un legs ou d'une donation nobiliaire comme c'est le cas pour la bannière de Renac offerte par la famille de Poulpiquet du Halgouët en 1910.

Les congrégations religieuses sont aussi à l'origine de certaines commandes, comme le montre celle du collège Saint-Sauveur de Redon.

La fabrication des bannières durant la seconde moitié du 19e siècle

Les bannières principales ou paroissiales, les plus grandes, sont traditionnellement faites avec un fond en velours rouge, tandis que les plus petites bannières présentent un fond de couleur claire réalisé dans un tissu plus fin.

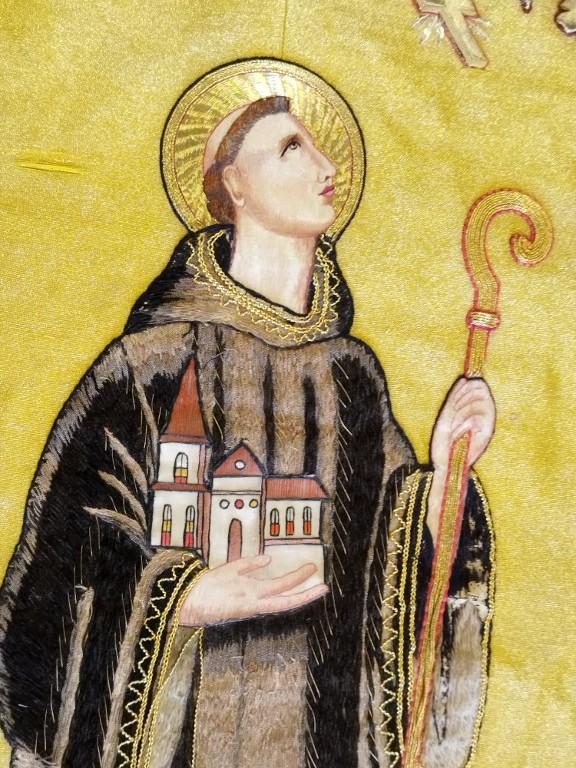

Sur ces fonds sont appliqués les personnages ainsi que des décors brodés. Une des particularités des bannières du 19e siècle est l'usage de toiles encollées peintes pour les parties carnées, tels que le visage, les pieds et les mains du saint représenté.

A partir du milieu du 19e siècle, les bannières de procession sont souvent produites ou bien assemblées par des « maisons d'ornements ». Certaines se spécialisent dans la confection et la vente de décors à appliquer et à combiner sur les fonds.

Au 19e siècle, l'industrialisation amène de nouvelles techniques de fabrication en matière de textile avec la broderie mécanique. La majeur partie des tissus et aussi des éléments brodés des bannières proviennent de grands ateliers lyonnais qui possèdent des machines guidées mains, comme la machine Cornély ou Singer. Ces outils permettent de répondre à l'accroissement de la demande. Les bannières sont ensuite confectionnés dans des maisons d'ornements disséminées sur le reste du territoire. Dans les villes, des quartiers se spécialisent dans la réalisation et le commerce de ce type d'ouvrage comme à Paris, le quartier Saint-Sulpice.

Certaines bannières du pays de Redon ont ainsi été réalisées par des maisons d'ornements situées à Rennes où plusieurs ateliers se succèdent au 19 et au 7 rue d'Antrain. La bannière de Renac a été réalisée par la maison Vaugeois "Au Sacré-Coeur" (Jeusset successeur). La bannière de Saint-Michel et du Sacré-Coeur de Bruc-sur-Aff a été acquise chez « Bazin & Couillard », marchand à Rennes, comme en atteste une facture retrouvée dans les archives de la fabrique.

-

Période(s)

- Principale : 19e siècle, 20e siècle

- (c) Victor Cherel

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Chargée d'études à l'Inventaire

Étudiante Rennes 2