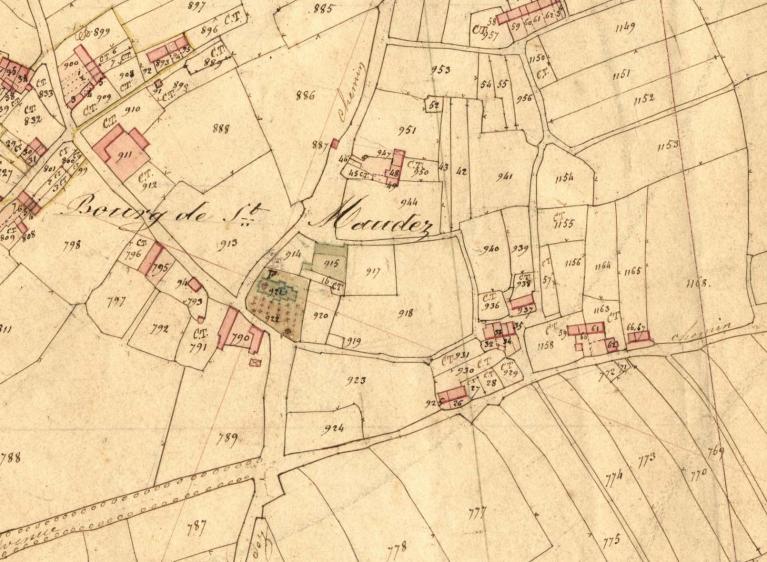

L’église de Saint-Maudez, forme un ilot préservé, légèrement excentré du bourg. Elle a maintenu son enclos paroissial d’où jaillit vers l’est un calvaire. Ce dernier très ancien, remonte, hors l’emmarchement, du début du 14e siècle, il a été repris au 18e siècle (vers 1774), lors de la reconstruction totale de l’église. Cette dernière, entièrement en pierre de taille de granite, réemploi, dans son gros œuvre, quelques vieilles pierres sculptées. Le clocher-porche en bas de nef date de la fin du 19e siècle, il est commencé en 1875.

L’intérieur réserve quelques surprises, comme la conservation dans la tour d’un autre calvaire, quoique mutilé, mais d’une très belle facture. L’expression des personnages, le déhanchement prononcé de la Vierge, la position et la représentation du Christ incite à une datation également du 14e siècle. Il s’agit en fait du calvaire de l’enclos paroissial qui fut abattu lors d’une tempête en 1954. Ainsi ces deux calvaires font partie, avec celui nommé, la croix Orin, situé non loin, des plus anciens de Haute Bretagne.

Photographe à l'Inventaire