L'abbaye de cisterciens Notre-Dame de Boquen (Boquen signifiant bois blanc) , du 12e siècle à 1791 puis de 1936 à 1973, est devenue couvent des petites soeurs de Bethléem à partir de 1976.

L´abbaye est implantée dans les landes du Mené, au sud de la commune de Plénée-Jugon, dans une région boisée et marécageuse. Le monastère est établi dans un vallon où court l´Arguenon. L´abbaye est bordée de massifs forestiers au sud et limitée au nord par deux séries de hauteurs de 150 à 180 mètres. Elle est située à mi-chemin entre les villes de Rennes et Saint-Brieuc et la voie romaine dite chemin de l´Etrat passe tout près, dans la forêt.

Boquen est fondée par Olivier II, comte de Dinan et sa femme, Agnovie ou Agnorée, comtesse de Penthièvre, le 15 octobre 1137. Elle est peuplée à ses débuts par douze moines venus de l´abbaye cistercienne de Bégard. Comme pour de nombreuses abbayes, les 12 et 13e siècles marquent une période de prospérité pour le monastère de Boquen. Les seigneurs locaux multiplient les dons nécessaires au bon fonctionnement de la vie au sein de l´abbaye, ainsi en 1148 le seigneur de Dinan fournit le moulin et le seigneur de Lamballe fait donation de la pêcherie du Gouessan. Les dons se multiplient et perdurent jusqu´à la fin du 13e siècle, qui semble être celui de l´apogée de la prospérité du monastère de Boquen. Les possessions territoriales de Notre-Dame de Boquen ne cessent d´augmenter jusqu´à cette date.

Après cette période, Boquen subit des attaques et ses possessions sont pillées par plusieurs seigneurs voisins convertis au protestantisme, dont le seigneur de la Moussaye. En 1450, Gilles de Bretagne, assassiné par son frère le duc François Ier au château de la Hardouinaye, est inhumé au pied du maître autel de l´abbatiale. Par repentir, le duc fait plusieurs donations aux moines. A cette période les moines choisissent de modifier l´aspect du choeur roman et adoptent un chevet gothique, allongé.

Au 16e siècle, Boquen passe sous le régime de la Commende. Les abbés commendataires tentent alors de réduire les dépenses liées à l´entretien, tant des bâtiments que des moines. Ils font couper les arbres de la forêt, freinent le recrutement des moines et laissent les bâtiments se détériorer, allant même jusqu´à faire démolir les bas-côtés de la nef de l´église pour éviter des frais de réparation. A la fin du 16e siècle, les troubles de la Ligue entraînent la dispersion des moines et causent le pillage, une nouvelle fois, de l´abbaye. En 1663, l´abbé commendataire du nom de Urbain d´Epinay, tente d´introduire l´Etroite Observance au sein du monastère, mais la réforme n´a pas le succès escompté. En 1665, le roi s´approprie la forêt de Boquen et en 1682 seuls trois moines et un frère convers demeurent encore au monastère.

En 1791, les bâtiments et le domaine, qui s´étendait sur près de 33 hectares, sont vendus comme biens nationaux à Louis Touzé de Broons, mais pour le compte de l´ancien prieur, Louis Josse. Celui-ci décède quelques temps après laissant son héritage à sa mère, qui le vend à un habitant de Jugon. L´abbaye connaît ensuite de multiples propriétaires. Durant ces longues années, le monastère sert de carrière de pierres de tailles.

En 1935, Dom Alexis Presse, né en 1883 à Plouguenast, devenu abbé de Tamié en Savoie, demande à sa famille d´acquérir les ruines de Boquen. Il souhaite y établir une communauté cistercienne capable de revenir aux origines de l´ordre et au "véritable" respect de la règle. Cependant, le rachat de ruines le fait exclure de l´ordre. Contraint de quitter son rôle d´abbé, il quitte l´abbaye de Tamié et parvient à Boquen le 16 octobre 1936.

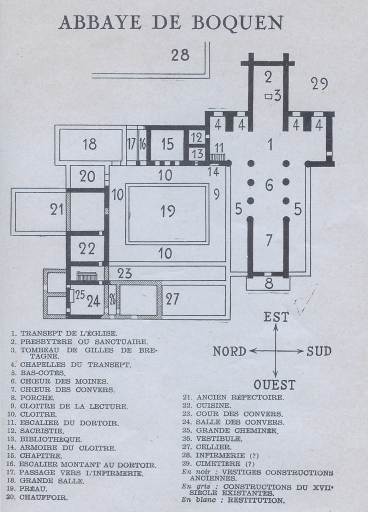

Les ruines de l´église et les vestiges de la salle capitulaire sont classés Monuments Historiques par arrêté du 28 octobre 1938. Les bâtiments conventuels, situés à l´Ouest et au Nord du cloître, sont édifiés de 1937 à 1947. Installé sur l'emplacement de l´ancien, le nouveau réfectoire sert d´abord de chapelle. La bibliothèque, le scriptorium, la cuisine et le réfectoire sont aménagés. Une source ancienne est canalisée pour approvisionner de nouveau le monastère en eau potable. En 1952 les ateliers sont construits. La restauration de l´église débute en 1953 et sa consécration a lieu le 22 août 1965. Le père Alexis décède le 31 octobre de la même année. Peu avant sa mort, un moine de Boquen, Bernard Besret, est nommé prieur. En 1973 la communauté est dissoute.

C´est en 1976, à la demande des anciens moines, de l´évêque de Saint-Brieuc et d´habitants, que l´on fait appel aux Petites Soeurs de Bethléem pour s´installer en ce lieu et lui permettre de revivre. Le monastère est désormais placé sous le vocable de Notre-Dame de la Croix Vivifiante.

Depuis 2011, l'abbaye est propriété de la communauté du Chemin Neuf.

[Mélanie Cros Mélanie, complété par Fadila Hamelin, 2020]