Projets d'endiguement :

Les trois projets d´assèchement de l´anse d´Yffiniac visant à acquérir des terres cultivables ne furent jamais exécutés. Ils démontrent cependant les divergences d´intérêts économiques et en dernier lieu écologiques, liées à l´exploitation des ressources naturelles des grèves.

En 1762, Monsieur Le Febvre de la Brulaire, conseiller de la Grande Chambre au Parlement de Bretagne et propriétaire à Saint-Brieuc avait eu l´autorisation de construire une digue, de la pointe d´Hillion à celle de Cesson, sous réserve d´achever la digue en dix ans, d´y établir des portes pour la retenue et l´écoulement des eaux, de dessécher les terrains qui sont entre les deux côtes, de l´entretenir à perpétuité et enfin de payer une redevance au roi car les terres gagnées par la digue revenaient au promoteur.

L´impressionnante digue d´environ 3500 m de long sur 230 m de large, fut commencée mais les protestations des opposants à la digue firent arrêter la construction en 1767 par arrêt du Conseil des Etats de Bretagne.

En effet, l´assèchement de l´anse entravait les activités humaines liées aux ressources de la grève : l´activité des Salines avait recours au sable des grèves, les habitants prélevaient la marne pour fertiliser les terres ; les animaux d´élevage, porcs et vaches, se nourrissaient sur les grèves, les pêcheurs à pied y prenaient des coquillages.

En 1833, un nouveau projet très onéreux fut proposé, suscitant des polémiques entre agriculteurs et sauniers. La disparition des salines, richesse de la commune, ne pouvait être envisagée, et le projet, trop important, fut abandonné. Les salines disparurent progressivement à partir de 1850, ne pouvant plus lutter avec le sel gemme. A partir de 1864, la marne et l´argile ont fourni les matières premières de la briqueterie qui commençait, alors, son activité.

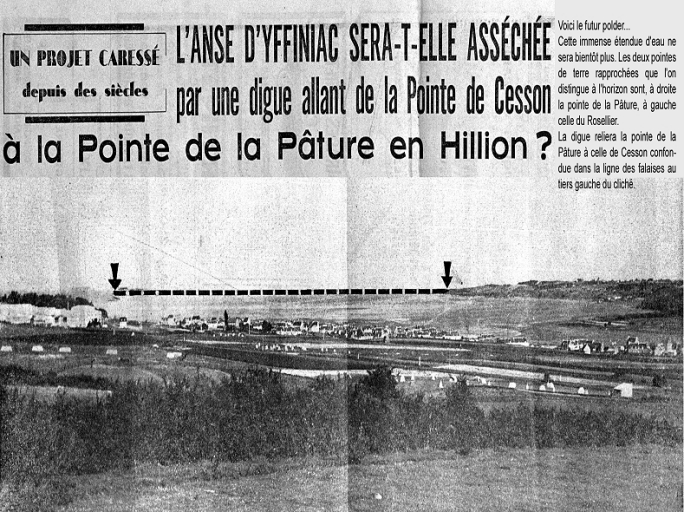

Un dernier projet, proposé en 1959 par M. Richet, député des Côtes du Nord, visait à la création de polders dans l´anse d´ Yffiniac après endigage. Ce projet devait restituer 716,75 ha à la culture ; un petit bassin de 10 ha devait éviter les inondations. L´enquête publique montra nettement l´hostilité des Langueusiens pour des motifs agricoles, piscicoles et écologiques. Le Conseil Municipal donna un avis défavorable au projet.

Cependant l´endigage n´était pas rejeté par tous, surtout lorsqu´en 1963, les collectivités locales proposèrent la création d´un lac artificiel à vocation touristique en arrière de la digue.

Aujourd´hui, les grèves de l´anse d´Yffiniac sont à l´abri de tout projet d´endigage avec la création en l´an 2000 de la Réserve Naturelle de la baie de Saint-Brieuc, qui interdit tout aménagement littoral, qui pourrait nuire au fragile équilibre écologique du marais maritime.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales