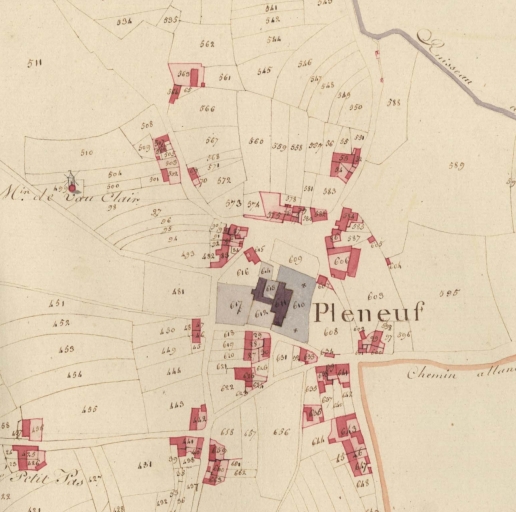

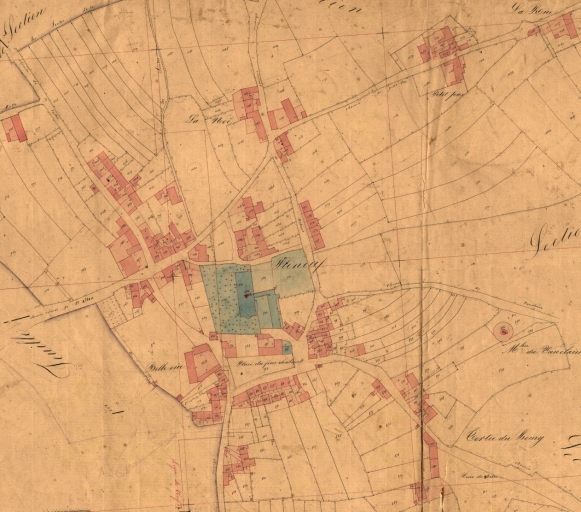

Centre de décision de la paroisse, puis de la commune à partir de 1790, le bourg de Pléneuf présente un corpus varié. L´architecture de la 2ème moitié du 19ème siècle et de la 1ère moitié du 20ème siècle y est prépondérante. Quelques éléments attestent cependant une implantation humaine très ancienne :

- l´ancienne motte féodale dite de la Motte-Meurdel, dont la datation s'avère incertaine [fig. 4] ;

- le manoir du Vauclair dont le décor suggère une construction dans la 1ère moitié du 16ème siècle [fig. 5] ;

- le manoir de Bellevue daté de l´année 1763 [fig. 6], où naquit le général de La Motte-Rouge en 1804, ainsi qu´un édifice construit en 1765, à proximité [fig. 7] ;

- le presbytère daté de l´année 1767, agrandi en 1833 [fig. 8] ;

- une croix redentée du 15ème siècle, dans le jardin du presbytère, portant un décor sculpté en demi-relief [fig. 9] ;

- les vestiges du gisant de Jacques II Du Guémadeuc, datant du début du 16ème siècle, composés d´un buste et d´un fragment de dalle sur le mur de clôture du presbytère [fig. 10].

L´enquête a également permis de procéder à l´identification de plusieurs architectes et sculpteurs, à l´instar du lannionais Yves Hernot, auteur d´une croix de cimetière érigée en 1865 [fig. 11], de l´architecte diocésain Le Guerrannic, chargé de la construction de l´église paroissiale Saint-Pierre et Saint-Paul de 1889 à 1897 [fig. 12], de Jean-Marie Colombel, auteur du Poilu ornant le monument aux morts érigé en 1921 [fig. 13], et de l´architecte Jean Fauny, auteur du dispensaire de Pléneuf en 1935 [fig. 14].

Au registre de l´architecture domestique, on notera l´influence directe du phénomène balnéaire à partir des années 1880. L´emploi de matériaux jusque-là peu répandus, l´adoption de nouvelles formes, de plans et de programmes plus complexes participent du renouvellement du paysage architectural du bourg et de sa périphérie.

A l´instar des maisons situées au n° 19, rue du Maréchal Foch et au n° 1, route d´Erquy [fig. 15, 16], les édifices antérieurs aux années 1880 présentent une construction en granite et grès, sur un plan rectangulaire simple en profondeur, à deux ou trois travées, à pignon découvert dans certains cas, et chaînages d´angles systématiquement appareillés de grès rose sommairement taillé se détachant du gros-oeuvre de couleur sombre. Ce dernier présente même dans certains cas des éléments ponctuels en poudingue, localement dénommé "renard" [fig. 17].

Après 1880, on assiste à l´emploi généralisé de la brique pour les chaînages d´angles et les encadrements des ouvertures, à la généralisation du plan en L et du pignon en façade [fig. 18], à l´apparition d´éléments de décor ponctuels en bois, en zinc, céramique et faux pan de bois [fig. 14, 19, 20], à l´adoption de volumes et de programmes plus complexes [fig. 14, 21], et à des créations architecturales inspirées de l´architecture savante [fig. 22].