Chargé d'études à l'Inventaire

- enquête thématique régionale, Lycées en Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne

-

Commune

Paimpol

-

Adresse

1 rue Pierre Loti

-

Dénominationslycée

-

Parties constituantes étudiées

Le lycée professionnel maritime Pierre Loti de Paimpol est l'héritier des formations dispensées à Paimpol, pour former les marins au commerce et les marins pêcheurs.

Son histoire est ainsi doublement liée au développement de Paimpol, naguère un port majeur de la pêche morutière et la "capitale" d'un pays, le Goëlo, où sont nées tant de vocations maritimes.

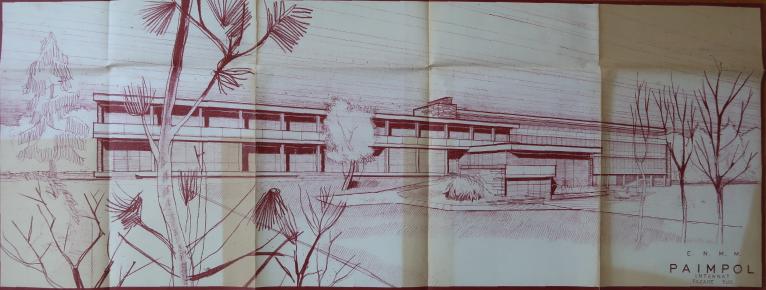

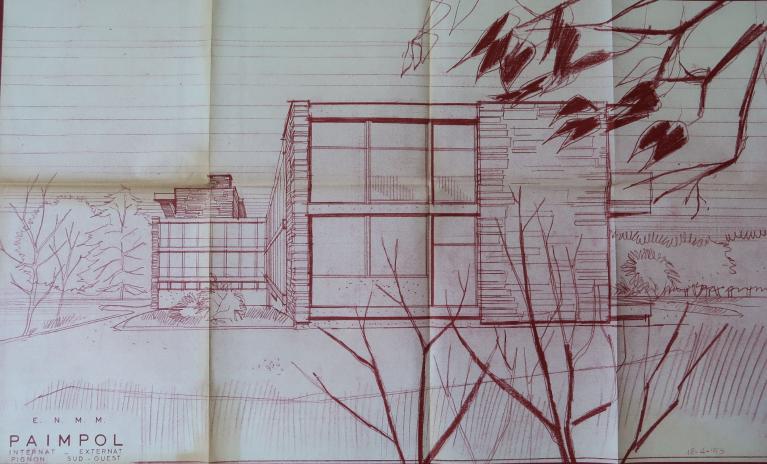

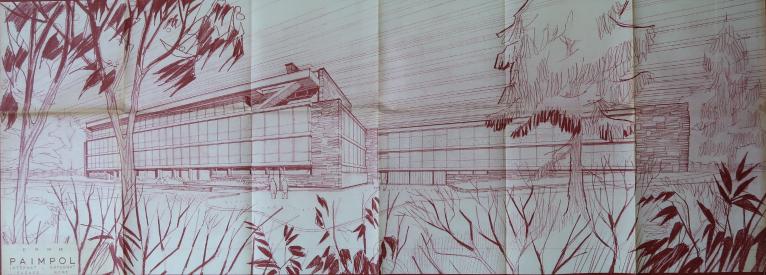

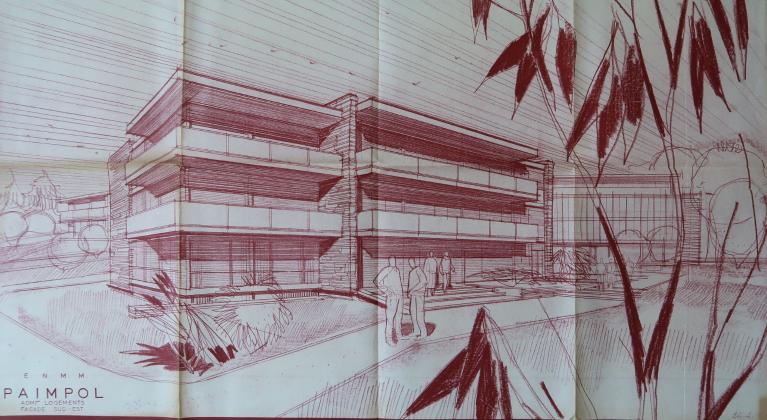

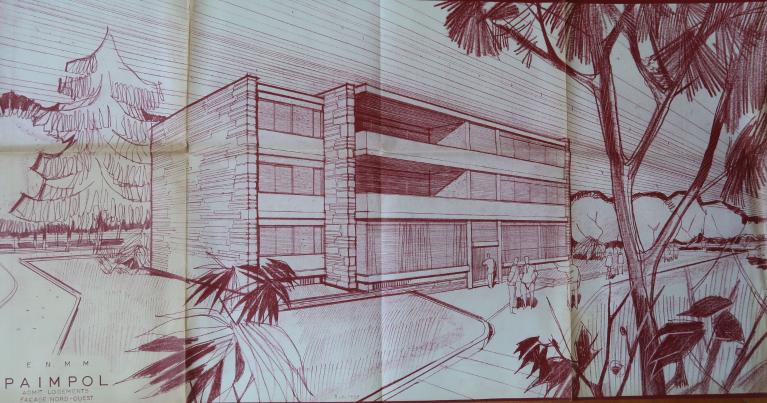

Il est implanté dans les bâtiments construits pour accueillir l'école nationale de la marine marchande (E.N.M.M.), dont la construction fut confiée, entre autres, à Roger Hummel, architecte habitué de ce type d'établissement, et reconnu pour la qualité de ses architectures scolaires. Trois d'entre elles, la faculté de droit de Strasbourg ainsi que les groupes scolaires Jules Ferry et Condorcet de Maisons-Alfort, sont ainsi protégées au titre des Monuments Historiques.

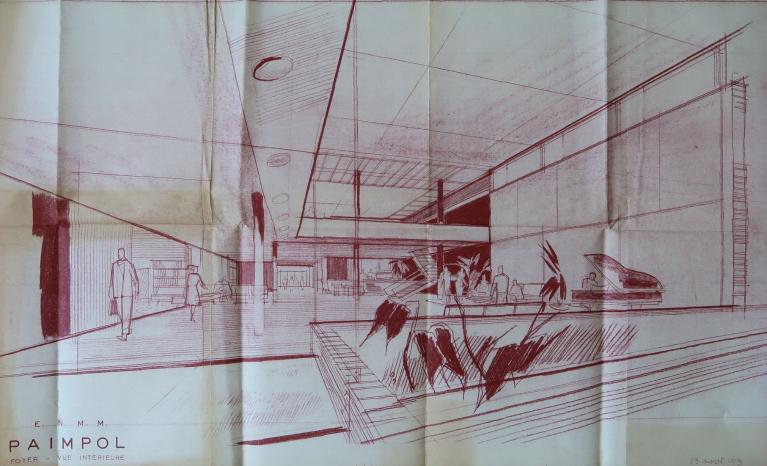

La décoration de l'établissement est remarquable. Un grand pan de mur du foyer, est entièrement recouvert de panneaux de bois sculptés par Séraphin Gillly, selon une technique qui lui était propre.

A peine ouverte l'Ecole nationale semble souffrir de la concurrence de sa voisine de Saint-Malo. Les élus locaux, dont Max Querrien, directeur de l'Architecture, de 1963 à 1968, et maire de Paimpol, de 1961 à 1995, ainsi que les acteurs du territoire et de l’école, se mobilisent pour la défendre. Ils ne peuvent cependant empêcher sa fermeture, à partir de 1986.

Les bâtiments sont par la suite investis, en 2000, par le lycée professionnel maritime. Ils ont donc vu se succéder des générations de marins au long cours puis de pêcheurs.

Le lycée professionnel maritime Pierre Loti de Paimpol a une double ascendance. Sur le plan architectural, il est l'héritier de l'ancienne école d'hydrographie de Paimpol, devenue École nationale de la marine marchande (ENMM), en 1958. Sur le plan pédagogique, il descend de l'école d'apprentissage maritime, devenu lycée professionnel maritime.

I. L'héritage de l'Ecole d'hydrographie puis l'Ecole Nationale de la Marine Marchande

Les prémices de l'enseignement maritime paimpolais

La première mention d'une école d'hydrographie à Paimpol, dédiée à la formation des marins, date de 1824. On sait peu de son histoire, jusqu'au début du 20e siècle. En 1921, M. Cosson, architecte à Saint-Brieuc, dresse les plans d'un projet d'école d'hydrogaphie à implanter au bout du quai Loti. Les deux ailes abritent 4 classes, au rez-de-chaussée). Un pavillon d'angle, de trois niveaux dont un sous comble est dédié au logement, à l’administration et à la bibliothèque. Un plan de 1931 prévoit la création d'une "salle de conférence" supplémentaire. Les formations et les appellations évoluent : École nationale de navigation en 1934. En 1938, les caves sont aménagées pour accueillir un nouveau "cours des mécaniciens" (voir le dossier "Ancienne école d'hydrogarphoie (...) (Paimpol).))

"L'Hydro" a marqué pendant plus de 150 ans la mémoire Paimpolaise. Elle possède deux lieux de mémoire : "les bals de l'Hydro", événements qui animaient la vie locale, et le départ de 120 élèves pour l’Angleterre, les 17, 18 et 19 juin 1940. Une vingtaine d'entre eux sont devenus officiers de la marine de guerre de la France libre. A partir de 1942, l'occupant allemand exile l'école, successivement à Guingamp, à Pontivy, puis à Paris.

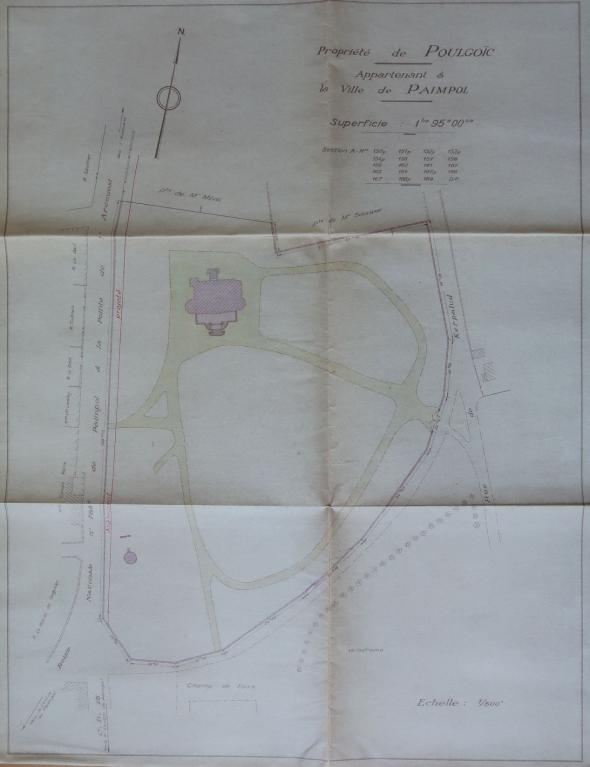

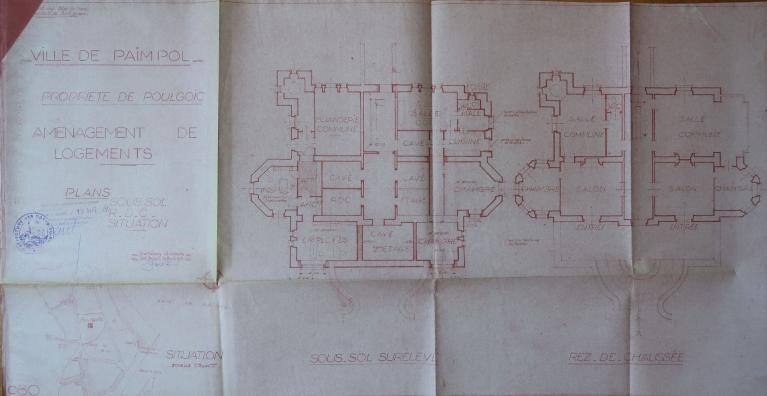

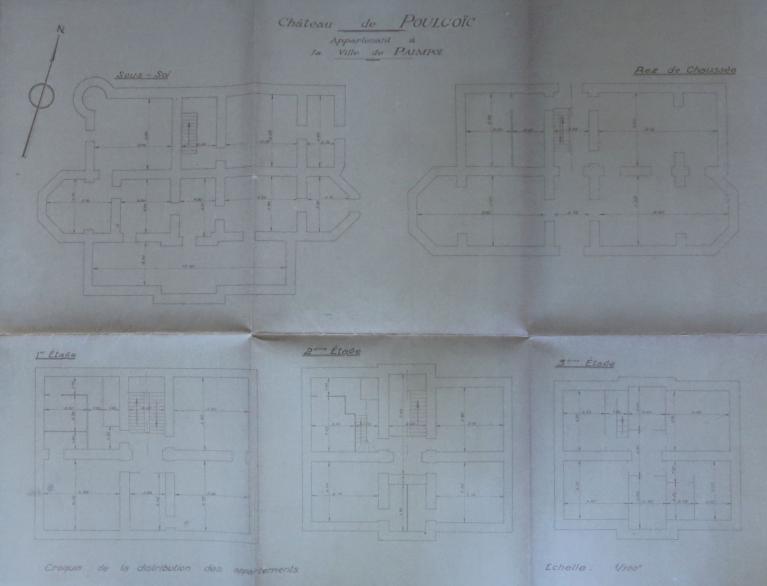

A la Libération, l'école se réinstalle à Paimpol. Le 7 décembre 1949, la commune acquiert, pour 7,5 millions de francs, le "château" et le parc de Poulgoïc (ou Toulgoïc), d'un hectare 95 ares, afin de loger les enseignants de "l'Hydro". L'architecte de Saint-Brieuc, Yves Hélary, est chargé du réaménagement du "château" à cette fin. Les travaux, financés par la commune, s'élèvent à 2,75 millions de francs.

La construction de la nouvelle École nationale de la marine marchande

La propriété est ensuite cédée gratuitement à l’État (délibération du Conseil municipal du 20 décembre 1955) afin d'y édifier une nouvelle E.N.M.M. Selon l'ingénieur TPE Pellier, le terrain est alors : "pour partie sous bois et partie sous jardin potager". La propriété "comprend une maison de belle construction, de trois étages".

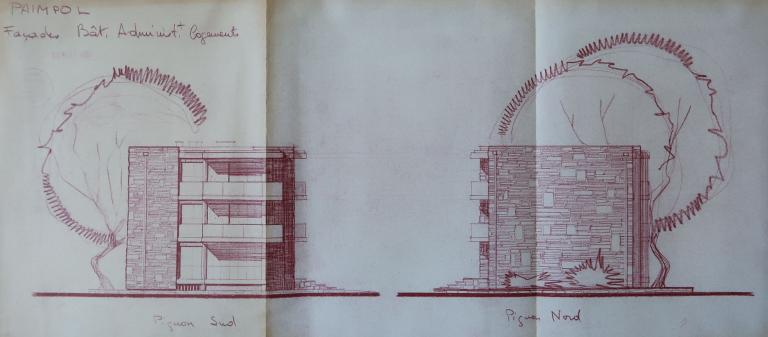

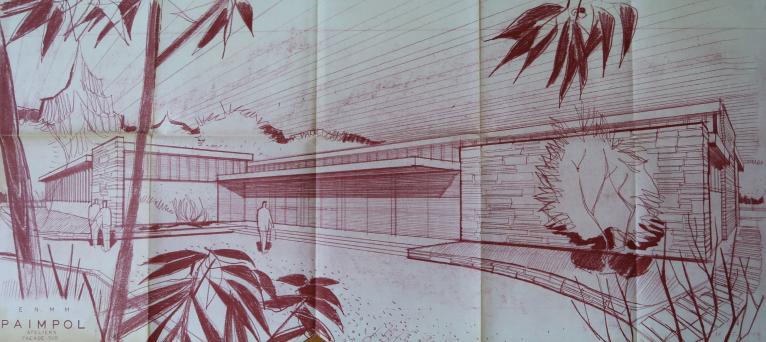

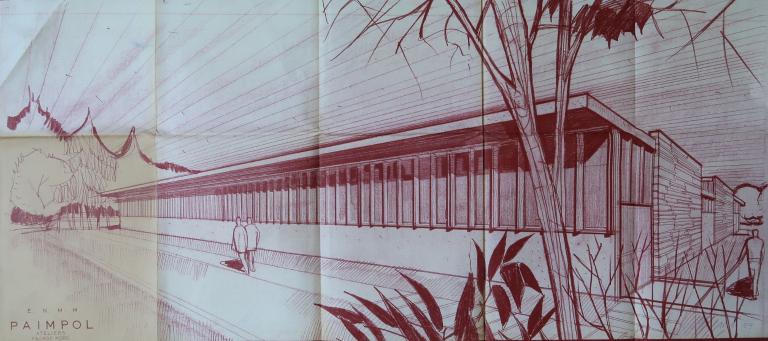

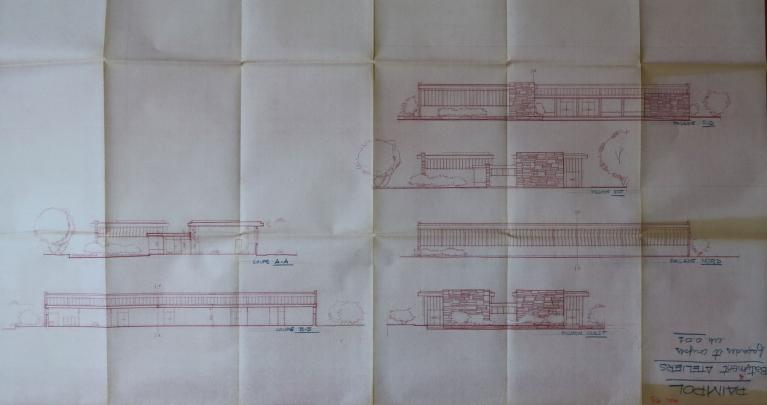

Fin 1956, Roger Hummel, architecte en chef du ministère de la Marine, est choisi pour étudier le programme et les plans du nouvel établissement. Une partie du boisement est conservée, ainsi qu'une tour, vestige du manoir primitif, tandis que la demeure du XIXe siècle est détruite. Le bâti est d'une qualité assez rare pour un établissement d'enseignement industrialisé de cette l'époque. Deux facteurs ont vraisemblablement joué dans ce sens : premièrement le choix d'une équipe d'architectes emmenée par un homme de l'art dont les constructions scolaires de l'entre-deux-guerre étaient déjà remarquables ; deuxièmement l’exercice de la maîtrise d'ouvrage par un ministère qui, tout en profitant de l'expérience acquise par son homologue de l’Éducation nationale, n'a pas besoin de construire en masse. Il en résulte une architecture adaptée au standing des futurs officiers de marine appelés à y être formés (voir ci-dessous la description).

La décision ministérielle de construire le nouvel établissement n'est pas allée de soi. En 1955, est en effet actée la construction de l'E.N.M.M. de Saint-Malo, perçue comme concurrente, alors que les projets de Marseille, Bordeaux et Paimpol sont seulement à l'étude. Dans un écrit daté du 21 juillet 1955, le maire de Paimpol, Eugène Ferlicot, estime indispensable que l'apport de la Ville se limite au terrain et que l’État finance intégralement les constructions car il doute de la sincérité de ses engagements. Les arbitrages ont dû être difficiles à lire la dureté du propos maire :

"Saint-Brieuc, Brest, ont fermé leurs portes, faute d'élèves. Saint-Malo a survécu au déclin de la grande pêche à la voile. Pendant ce temps, Paimpol a continué sa tâche, en plein rendement, jusqu'au moment où les Boches, craignant le patriotisme des élèves, l'ont fermée en 1942, en l'exilant à Pontivy.

Ouverte à nouveau, après la libération, mais avec des restrictions qui nous conduisaient à nous demander si l'administration de la marine marchande ne voulait pas épouser la thèse des Boches à son endroit, nous la voyons de nouveau menacé de mort. il est, en effet, certain, que les projets actuels de construction d'une école à Saint-Malo, visent surtout à faire émigrer vers cette ville les élèves qui fréquentent l'école de Paimpol."

La construction prend cependant forme. Le 20 décembre 1961, le tout nouveau maire du grand Paimpol, Max Querrien, accepte de financer la construction des logements, tout en réclamant le bénéfice de la "prime à 600 francs" afin d'en limiter le coût pour la commune.

Une école en sursis

A peine ouverte, en septembre 1962, et inaugurée, en présence du ministre des Travaux Publics et du secrétaire général à la Marine Marchande, le 5 mai 1963, l'école affronte une première tempête : la suppression des cours d'élève au long cours. Max Querrien, prend la plume, le 3 octobre 1964, pour rappeler au ministre combien la Bretagne, les Côtes-du-Nord et le Goëlo "fournissent une part importante du personnel de la marine marchande." "Nous sommes fondés à croire que la disparition successive des cours les plus prestigieux ne concoure à la prolétarisation de notre région et ne détourne les jeunes d'une vocation qui, pourtant, demeurait bien vivante". Le 16 mai suivant est fondé un comité de défense de l'E.N.M.M., regroupant l'ensemble des élus paimpolais et les acteurs de l'école : enseignants, parents d'élèves et jeunes. En 1968, le maire résiste à la tentation de transformer l'école en CET maritime tout en préconisant qu'un CET lui soit annexé. L'érosion des effectifs de la marine marchande, et du nombre de ses marins originaires des Côtes-du-Nord, de 10000 en 1958 à 6000 en 1968, inquiète.

Une vingtaine d'année plus tard, en 1986, la fermeture de l'école est actée. C'est un breton, Ambroise Guellec, secrétaire d’État à la mer, qui, répondant à une question écrite d'un sénateur, acte le coup fatal, dans un contexte de réforme et de regroupement des formations. Il décide "de cesser les recrutements d'officiers par l'École nationale de la marine marchande de Paimpol qui, de toute manière, ne disposait pas des équipements de base, d'un coût très élevé".

Max Querrien qui sait mobiliser ses réseaux et utiliser son énergie pour équiper et développer sa commune, essaie d'argumenter en mettant en avant l'aménagement du territoire. Il gagne des compensations, notamment l'installation des archives de l'E.N.I.M. (la caisse de retraite des marins), dans les ateliers de l'école. La ville obtient également l’installation d'un Institut des métiers de l'hôtellerie dans les autres bâtiments de l'Ecole nationale. Ce dernier fonctionne quelques années dans le cadre d'une convention de financement associant l’État, pour 50%, la Région, le Département et la commune.

II De l’École d'apprentissage maritime au lycée professionnel

Les bâtiments du lycée, construits pour accueillir l'E.N.M.M., ont ensuite été occupés progressivement, en 1999 et 2000, par le lycée professionnel maritime Pierre Loti.

Ce dernier est l'héritier de l'ancienne École d'apprentissage maritime (E.A.M.) transformée en établissement public local d'enseignement fin 1991, suite aux lois de décentralisation.

De la première école de pêche à l’École d’Apprentissage Maritime

Une école de pêche existait à Paimpol, avant la Seconde Guerre mondiale. Elle était installée au moulin à marée de Poulafret. Depuis 1895 et l'ouverture d'une première école de pêche sur l'île de Groix, quelques établissements de ce type avaient été créés dans toute la France.

Les mouvements de jeunesse maritimes de l"entre-deux-guerres revendiquaient cependant plus, aussi bien pour la pêche que pour le commerce. L'année 1941 marque un tournant, avec la création des EAM. Ces écoles sont dès lors gérées par l'A.G.E.A.M. (association pour la gérance des écoles apprentissage maritime) qui se transforme en A.G.E.M.A. lorsque que ces écoles deviennent "maritimes et aquacoles". L'école de Paimpol ouvre rapidement et s'installe sur les rives du Trieux, au lieu dit Traou Vilin, face au petit port de Lézardrieux. Elle accueille ses 32 premiers élèves en 1941-1942 et s'implante dans d'anciens bâtiments militaires de la défense mobile, construits en 1905. Parmi les élèves de la première "promotion", qui sont formés pendant un an pour obtenir un "certificat", 6 poursuivent ailleurs leur formation et obtiennent, entre 1943 et 1945, un CAP.

Au cours des années 1980, l'établissement est restructuré et agrandi. Les classes, appelées "canot", sont au nombre de huit. Parmi elles, sept préparent en un an au certificat d'apprentissage maritime, mention commerce, une au même certificat, mention "pêche". Les meilleurs élèves poursuivent leur scolarité dans d'autres établissements. La réforme Loquet, de 1989, met fin au "certificat d'apprentissage maritime" au profit du CAP en 3 ans et du BEP. Cette année là marque aussi le début de la réflexion sur les bacs professionnels maritimes.

La régionalisation : le lycée professionnel maritime Pierre Loti

En 1991, lorsque la Région prend en charge les bâtiments de ces établissements, suite aux lois de décentralisation, la pêche et l'enseignement maritime sont en crise (plan Mellick) et les effectifs en forte baisse. Le Conseil régional décide alors, en 1993, d'un "plan de relance des enseignements maritimes" qui le conduit à regrouper les écoles et à n'en conserver qu'une seule par département, dont celle de Paimpol pour les Côtes-d'Armor. Le nombre d'élèves, notamment celui des internes croit alors rapidement, passant d'une grosse vingtaine en 1991 à 190 à son apogée. L'établissement, devient trop petit. La construction d'un internat sur le site de Traou Vilin est envisagée, dans un premier temps, mais la topographie des lieux, et les contraintes de la loi littorale, conduisent à l'abandon du projet. La Région achète alors à l’État les bâtiments de l'ancienne E.N.M.M. pour 5,2 millions de francs.

Ces bâtiments sont restructurés à partir de 1998. La première tranche concerne l'internat, afin de répondre à l'urgence. Les internes du lycée maritime y passent leurs nuits à partir de 1999. Les externes les rejoignent en 2000. Une fois restructuré, le lycée, qui a pris le nom de Pierre Loti en avril, est inauguré le 11 mai 2000, en présence du président du Conseil régional et du directeur régional des affaires maritime, représentant le ministère de tutelle. De nouveaux ateliers sont construits à quelques centaines de mètres sur le site de Kerpalud. Le site au bord du Trieux est alors totalement abandonné et mis en vente par la ministère des transports en 2010.

Le lycée aujourd'hui

Le L.P.M. Pierre Loti est aujourd'hui l'un des douze établissements de ce type que compte la France et l'un des quatre lycées maritimes publics bretons, avec ceux du Guilvinec (29), d'Etel (56) et de Saint-Malo (35).

Les ateliers construits en 2004 - 2005 ont été agrandis, en 2008-2010, pour accueillir l'atelier de maintenance nautique nécessaire pour accueillir cette formation venue du lycée Savina de Tréguier.

Il accueille en 2020-2021, 160 élèves : 150 garçons et 10 filles. Une grande majorité d'entre elles et eux sont des internes (104), témoignage d'un recrutement géographiquement large.

Le lycée prépare aux CAP "matelot" et "conchyliculture" et aux baccalauréats professionnels : commerce - plaisance professionnelle ; pêche ; électromécanicien de marine ; cultures marines et maintenance nautique. Dans l'attente de pouvoir dispenser des cours pour le BTS mécatronique, à la rentrée 2022, il prépare les élèves au BTS maintenance des systèmes électro-navals.

-

Période(s)

- Principale : 3e quart 20e siècle

- Secondaire : 4e quart 20e siècle , daté par source

- Principale : 1er quart 21e siècle , daté par source

-

Dates

- 1959, daté par source

- 1962, daté par source

- 2000, daté par source

- 2005, daté par tradition orale

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Hummel Rogerarchitecte attribution par sourceHummel RogerCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte en chef du ministère de la Marine marchande. Architecte en chef des bâtiments civils et palis nationaux. DPLG en 1925. Second Grand Prix de Rome en 1928.

-

Auteur :

Rolland R.architecte attribution par sourceRolland R.Cliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte expert près des tribunaux. Est associé à Roger Hummel pour la construction de l'école nationale de la marine marchande de Paimpol.

-

Auteur :

Weinstein Abrahamarchitecte attribution par sourceWeinstein AbrahamCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte des bâtiments civils et palais nationaux. Collaborateur de l'architecte Roger Hummel.

-

Auteur :

Coycault Brunoarchitecte attribution par sourceCoycault BrunoCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte E.N.S.A.I.S, 1 rue Chateaubriand à Saint-Brieuc.

-

Auteur :

Un lycée maritime, en ville, tout proche du port.

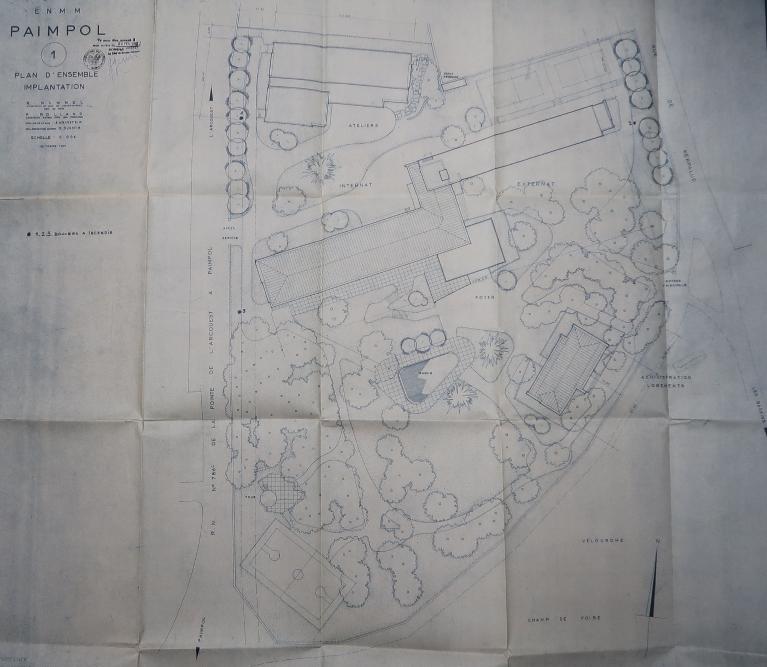

Le lycée est situé sur l'ancienne propriété de Poulgoïc (ou Toulgoïc), le long de la route de Ploubazlanec, à proximité du centre de Paimpol et de son port, ainsi que de l'ancienne école d'hydrographie devenue trop petite à la fin des années 1950. Il prend place au cœur du Goëlo, terre de vocations maritimes.

Un plan d’ensemble simple, qui préserve un certain boisement.

Le bâti est implanté dans la moitié nord de la parcelle. Le plan d'ensemble organise très simplement les fonctions scolaires et de logement, en trois pôles : au centre, l'internat et l'externat ; au nord, les anciens ateliers aujourd'hui appropriés par l'ENIM (caisse de retraite des marins) et, à l'ouest de l'entrée, les logements et l'administration. Des terrains de tennis et de basket-ball sont présents. Ces implantations ont permis de conserver des bouquets d'arbres de haute tige et, au sud-ouest de la parcelle, une ancienne tour, vestige du manoir primitif de Toulgoïc. Le tout se situe sur un terrain d'1,95ha à l'origine (environ 1,45ha depuis la remise à l'ENIM d'une partie du terrain).

Un bâti moderne, de "standing"

La qualité du bâti et l’ambition semblent assez exceptionnels pour une architecture scolaire des années 1950-1960. Le fait que le ministère constructeur, "la Marine marchande", n'ait pas à construire autant d'établissement que celui de l’Éducation nationale explique probablement cela. La vocation de l'établissement : former non seulement des marins, mais aussi des officiers, des capitaines au long cours, se traduit dans l'architecture. Roger Hummel, choisit comme architecte, a construit plusieurs ENMM. Ses architectures scolaires sont reconnues et parfois protégées au titre des monuments historiques.

L'internat externat est un bâtiment en double équerre, d'orientation est-ouest. Sa structure poteaux poutres en béton armée est fondée sur une trame proche des normes scolaires en vigueur au confins des années 1950 - 1960, bien que l'unité de trame, 2 m pour l'externat, variable pour l'internat, diffère des 1,75 m réglementaires du ministère de l’Éducation Nationale. Cette structure est ponctuellement complétée de murs de refend porteurs. La toiture de l'internat est en pavillon, couverte de zinc, tandis que celle de l'externat est un toit terrasse.

La silhouette de ce dernier évoque un paquebot, avec sa proue, cap à l'est. Sur le toit était implantée, à l'origine, une tour d'observation et des instruments de navigation, dont un gyrocompas, aujourd'hui déplacé sur la terrasse est du 3e étage. La coursive située au même niveau, côté sud, est aujourd'hui dissimulée par un bardage translucide de couleur verte. Les pilotis du l'externat, au rez-de-chaussée, évoquent des tins de ber. Ils demeurent visibles côté sud de l'ancien préau, aujourd'hui muré côté nord et occupé par un atelier...

Au centre de la façade sud, à l'extrémité est de l'internat, le foyer des élèves, largement vitré, est pensé à la manière d'un hall de paquebot ou du hall d'accueil d'un hôtel de grand standing. Sa restructuration en réfectoire atténue cette impression de "luxe", mais l'escalier, la mezzanine et le décor de panneaux sculptés par Séraphin Gilly témoignent de cette volonté singulière dans un établissement scolaire. A l'origine, le réfectoire était implanté dans la seule mezzanine du foyer.

L’internat possède trois niveaux dont un un rez-de-chaussée bas, l'externat cinq, dont un sous-sol. Les étages sont desservis par des escaliers placés aux extrémités des deux barres et des dégagements, centraux pour l'internat, mais latéraux pour l'externat. Ces derniers sont situés au nord pour les premier et deuxième étages, au sud, en forme de coursive, pour le troisième. Le rez-de-chaussée, un préau à l'origine, a été transformé en atelier et salle de sciences.

La modernité de cette architecture tramée, à ossature de béton apparente est juste atténuée par la modénature en granite rose des pignons qui ancre le paquebot sur cette côte nord de la Bretagne. Les lignes fluides de l'ensemble se dévoilent de différents points du parc, en particulier depuis l'entrée de l'établissement.

L'ambition architecturale des ateliers, de plan en L et sur un et deux niveaux, était également élevée, si l'on se fie aux plans et élévations des architectes. Leur appropriation par l'ENIM, leur extension et leur surélévation dans un esprit post-moderne affirmé, magnifiant la tôle et les menuiseries en aluminium fort épaisses, ne permettent plus d'en juger.

Les logements et l'administration, sont dessinés dans l'esprit d'un petit collectif d'un certain standing, au moins au niveau de l'enveloppe extérieure. En témoignent : la qualité des matériaux, leur alternance soignée, les longs balcons terrasses, filants en façade, en retour d'angle au sud-ouest, avec leurs gardes corps vitrés, ou encore la dimension des baies. La grande corniche en débord, à l'aplomb des balcons, masque la toiture en pavillon et laissent croire à un moderne toit-terrasse. Ce bâtiment a perdu ses bureaux, au profit de l'aménagement de chambres d'internat pour les jeunes filles.

L'internat externat et les logements, qui sont devenus propriété du Conseil régional de Bretagne, ont été restructurés à la fin des années 1990 (réception des travaux de la première tranche, internat, en octobre 1998), sous la maîtrise d’œuvre de l'architecte Bruno Coycault. L'objectif de ces travaux était de se conformer aux normes en vigueur, de renforcer la sécurité des personnes, d'effectuer des économies d'énergie et de fiabiliser l'alimentation électrique. A cette occasion, les modules "allège fenêtre" remplissant les trames, en bois et dotés de simple vitrage, ont été remplacés par des éléments en aluminium et double vitrage. En façade sud de l'internat, ils ont été positionnés entre les poteaux porteurs, et non plus en retrait, supprimant les circulations en forme de coursives.

Les nouveaux ateliers

De nouveaux ateliers ont été construits sur le site de Kerpalud, à 250 mètres du lycée, en 2004-2005. Ce bâtiment à simple rez-de-chaussée, bardé de tôle, mesure 1400 m2.

Un pan de mur sculpté comme décoration au titre du 1%

La décoration au titre du 1% est un ensemble de panneaux sculptés, sur la thématique des grands marins de tous les temps, couvrant sur deux niveaux l'un des murs du foyer. Elle est l’œuvre de Séraphin Gillly, en 1963. Elle fait l'objet d'un dossier spécifique sur ce même site internet.

Une tour, vestige du 16e siècle.

Une tour dont l'étage supérieur servait de pigeonnier, et que l'on peut dater de la première moitié du 16e siècle (présence d'un linteau mouluré), est toujours présente. C'est un vestige du manoir de Toulgoïc, situé autrefois à l'entrée de sa cour, ce que l'on voit sur le cadastre de 1831. Les autres bâtiments de ce manoir ont été démolis, au milieu du 19e siècle, afin de construire un petit château de style Louis XIII, à son tour démoli pour construire l’École nationale de la marine marchande.

-

Murs

- béton

- granite

-

Toitszinc en couverture, bitume

-

Couvrements

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- terrasse

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre

-

Jardinsgroupe d'arbres

-

Techniques

- décor stuqué

-

Représentations

- portrait

- Neptune

-

Précision représentations

Panneaux de bois sculptés selon une technique propre, par Séraphin Gilly.

-

Statut de la propriétépropriété de la région, Code : 0221624W

- (c) Ville de Paimpol

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Ville de Paimpol

- (c) Ville de Paimpol

- (c) Ville de Paimpol

- (c) Ville de Paimpol

- (c) Ville de Paimpol

- (c) Ville de Paimpol

- (c) Ville de Paimpol

- (c) Ville de Paimpol

- (c) Ville de Paimpol

- (c) Ville de Paimpol

- (c) Ville de Paimpol

- (c) Ville de Paimpol

- (c) Ville de Paimpol

- (c) Ville de Paimpol

- (c) Ville de Paimpol

- (c) Ville de Paimpol

- (c) Ville de Paimpol

- (c) Musée de Bretagne

- (c) Musée de Bretagne

- (c) Lycée Maritime Pierre Loti (Paimpol)

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Documents d'archives

-

Région Bretagne (Service des archives) : 411 W 40 et 411 W 41

Région Bretagne (Service des archives) : 411 W 40 et 411 W 41. LPM Paimpol. Extension et restructuration, modernisation des locaux.

-

Région Bretagne (Service des archives) : 557 W 76

Région Bretagne (Service des archives) : 557 W 76. Paimpol. EMA. Extension et mise à disposition des locaux de l'ancienne ENMM.

Bibliographie

-

BRANCHEREAU, Jean-Pierre, CROIX, Alain, GUYVARC'H, Didier, PANFILI, Didier. Dictionnaire des lycées publics de Bretagne. Geriadur liseoù publik Breizh. Histoire, culture, patrimoine, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, 656 p.

-

Biget [Denis], Écoles de pêche, EAM et EMA. Lycées professionnels maritimes, le Faouët, Liv'Editions, 2010, 221 p.

Documents figurés

-

Archives municipales de Paimpol : Boite 45, anciennement 1M9.

Archives municipales de Paimpol : Boite 45, anciennement 1M9. Hummel [R.] et Rolland [R.], Weintein [A.], Plans de l'école nationale de la marine marchande de Paimpol, 1959.

Annexes

-

AM Paimpol boite 45 (anciennement 1M9)_Construction ENMM. Plans. 1959_Plan des ateliers_R. Hummel et R. Rolland, architectes, mai 1959 :

-

AM Paimpol boite 45 (anciennement 1M9)_Construction ENMM. Plans. 1959_Plan du 1er étage du bâtiment principal_R. Hummel et R. Rolland, architectes, mai 1959 :

-

AM Paimpol boite 45 (anciennement 1M9)_Construction ENMM. Plans. 1959_Plan du 2e étage du bâtiment principal_R. Hummel et R. Rolland, architectes, mai 1959 :

-

AM Paimpol boite 45 (anciennement 1M9)_Construction ENMM. Plans. 1959_Plan du RDC bas du bâtiment principal_R. Hummel et R. Rolland, architectes, mai 1959 :

-

AM Paimpol boite 45 (anciennement 1M9)_Construction ENMM. Plans. 1959_Plan du RDC haut du bâtiment principal_R. Hummel et R. Rolland, architectes, mai 1959 :

-

PAIMPOL_L.P.M. PIERRE LOTI_PLAN_Topo__2021 :

Chargé d'études à l'Inventaire

Chargé d'études à l'Inventaire