"L’opération Overlord débute le 6 juin 1944 avec le débarquement sur les plages de Normandie. Après la percée d’Avranches le 31 juillet, l’objectif du 8e corps d’armée des États-Unis sous les ordres du général Middleton est le contrôle des ports de Bretagne et notamment de la ville-arsenal de Brest. L’offensive aérienne, déclenchée le 1er août, vise à détruire les navires allemands et en priorité les briseurs de mines. Saint-Brieuc est atteint le 6 août, le port de Morlaix le 8. La plage de Saint-Michel-en-Grève permet à marée basse d’assurer le débarquement de la logistique, notamment la fourniture d’essence et de munitions aux blindés à partir du 13 août. De nombreuses troupes allemandes se sont déjà repliées sur la forteresse de Brest dès le 4 août. Saint-Malo tombe le 17 août après 13 jours de combats intenses.

À Brest, l’état de siège a été décrété le 7 août et l’état-major allemand enjoint aux habitants, à l’exception des personnels des services publics, de quitter la ville. 25 000 personnes quittent donc Brest. La loi martiale entre en vigueur le jour même : concrètement, les sorties des Brestois ne sont autorisées qu’entre 9 heures et 11 heures. Les habitants - comme les Alliés du reste - pensaient que la prise de Brest ne serait qu’une formalité… Le 13 août est décrété l’ordre d’évacuation générale : seuls 2 000 habitants environ choisissent de rester.

Le General der Fallschirmtruppe Ramcke, envoyé le 12 août pour prendre le commandement de la Festung Brest, s’installe à l’École navale. Il dispose de deux régiments de la 2e division parachutiste (Fallschirmjäger-Division) et de la 343e division d’Infanterie (Infanterie Division). 40 000 Allemands dont 7 000 soldats des troupes parachutistes de la Luftwaffe sont regroupés dans le périmètre de la Festung Brest. Henri Floch et Alain Le Berre (voir bibliographie) estiment à plus de 600 le nombre de pièces d’artillerie en place en août 1944 à Brest. Les troupes allemandes disposent en mars 1944 de 952 000 rations de combat soit de quoi ravitailler 17 000 hommes pendant 56 jours. Les ensembles fortifiés de la ligne principale de défense (Hauptkampflinie) de Brest disposent de rations pour 7 jours de combat pour les points d’appui légers et 14 jours de combat pour les points d’appui lourds. La centaine de citernes est alimentée par les sources protégées du Bouguen (B 12-13), Kervallon (B29), Sainte-Anne (B 72), Saint-Pierre (B 77), Les Quatre Pompes (B 111), Laninon (B 360), Lanildy (B 347) et Le Cosquer (B 328). Enfin, la capacité sanitaire de la Festung est de 2 062 lits répartis dans 16 blockhaus.

L’objectif américain est, dans un premier temps, d’assurer le contrôle de Plougastel-Daoulas, face à Brest. Au total, près de 50 000 Américains encerclent la ville à partir du 8 août : ils disposent de 500 pièces d’artillerie et de la supériorité aérienne. Sur la route de Plougastel, les combats ont lieu du 23 au 30 août. Le 30 août au soir, l’ensemble de la presqu’île de Plougastel est libéré.

L’attaque générale de Brest - opération Ivory X - est lancée le 25 août : le cuirassé de la Royal Navy HMS Warspite, accompagné d’une escorte de destroyers, lance un bombardement sur plusieurs objectifs terrestres : les batteries lourdes de Keringar (Re 303), des Rospects (Re 305) et de Toulbroc’h (Re 309) et la ligne terrestre de la Festung autour des forts de Montbarrey (B 57) et de Keranroux (B 48). Le tir effectué à une distance comprise entre 26 et 28 km est réglé par des observations terrestres et aériennes mais la batterie de Keringar dont les canons en encuvements tournent à 360 degrés réplique obligeant le cuirassé britannique à s’éloigner. À l’ouest de Brest, les ensembles fortifiés de Kervélédan (Re 311) et la pointe de Corsen (Re 33) sont pris le 31 août mais la poche du Conquet résiste jusqu’au 10 septembre.

Au nord de Brest, les batteries antiaériennes de Roc’h Glaz (Vorwerk) et de Forestic (Domähn) sont en première ligne. Le bourg de Guilers est pris le 26 août, Plouzané et Roc’h Glaz tombent le 27, Kerédern (Dachs) est détruite tout comme Forestic. Certains points forts résistent particulièrement bien, comme la hauteur de Coz Castel à l’ouest de Brest (combats du 26 août au 3 septembre).

Du 1er au 7 septembre, des bombardements aériens massifs ont lieu sur la ville. Menez Toralan tombe le 2 septembre, les batteries de Toulbroc’h le 3, le fort du Mengant (B 325) est évacué, le fort du Minou (B 323) cède le 4, la batterie de Kerdalaëz et les positions du Dellec (B 326-327) sont libérées le 6 septembre. La périphérie de Brest est libre. La batterie antiaérienne de Mesmerrien (Zellwolle), la caserne de Pontanézen, la batterie de Kerognan (Vormars) et le fort de Penfeld sont pris au nord, le bourg de Lambézellec est libéré le 9. À l’ouest, la batterie antiaérienne de Kerjean non loin du bois de Keroual (Zwischendeck) l’est à son tour. À l’est, la batterie de Kermeur Coataudon (Einspänner) située au-dessus de la plage du Moulin Blanc est prise le même jour. Le fort de Guelmeur (B 380) tombe le 10, mais les Allemands retranchés aux abords du cimetière de Saint-Martin résistent jusqu’au 13. Il s’agit d’une véritable "guerre de rues". Les Américains investissent l’intra-muros à partir du 16 septembre, d’abord en passant par le fond de la Penfeld depuis Quéliverzan puis en progressant lentement le long de la Penfeld. Le lendemain, ils pénètrent dans l’arsenal du côté opposé et "nettoient" le secteur des fortifications du Bouguen. Parallèlement, ils prennent le contrôle de la porte du Moulin à Poudre (B 10, actuelle porte de la Brasserie). Au sud, la gare est prise. À l’ouest, le fort de Keranroux est tombé le 13 septembre après une préparation d’artillerie de 90 minutes. Le Polygone, le 14 ; le même jour les Américains pénètrent dans Recouvrance par une poterne des fortifications de Quéliverzan. Attaqué le 12, le fort de Montbarrey cède finalement le 16 septembre. Les points d’appui de l’École navale résistent du 14 au 18 septembre. L’état-major allemand du Generalmajor von der Mosel et du Konteradmiral Kähler, replié dans la base de sous-marins, se rend. Le 16 septembre, Ramcke, devant l’avancée inexorable des troupes américaines, avait quitté Brest pour la presqu’île de Crozon, plus précisément Roscanvel. La libération de la presqu’île s’échelonne du 2 août au 19 septembre 1944 : la ligne de défense allemande du Menez-Hom ne cède que le 1er septembre et la ligne de Tal ar Groaz à l’entrée de Crozon seulement le 14 septembre.

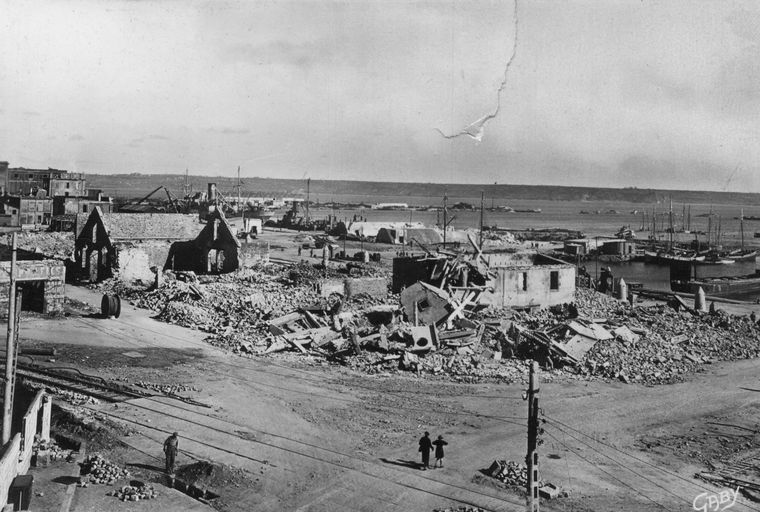

Ce n’est qu’au prix d’une bataille sanglante, après six semaines de siège, que la ville de Brest est libérée par les Américains le 18 septembre 1944. Symboliquement, les clés de la ville sont remises par les Américains aux autorités françaises en la personne de Jules Lullien, maire de la ville. La vieille ville n’est plus qu’un champ de ruines : 90% des immeubles sont détruits et seuls quatre immeubles sont intacts dans Brest-même. Du 22 août au 19 septembre, les Alliés ont tiré 478 628 obus sur la Festung Brest surnommée Brestgrad par les Allemands. Les avions ont largué environ 30 000 bombes. De leur côté, les troupes allemandes ont rendu inutilisable une grande partie des infrastructures portuaires. Le grand pont de Brest a été dynamité le 3 septembre. À 20 km de là, vers l’ouest, le site de la pointe Saint-Mathieu est quasi lunaire et il en est de même en de nombreux points de la presqu’île de Crozon. Le déminage en surface des terres meurtries par les combats ne sera achevé qu’en 1947. Il n’est cependant pas rare aujourd’hui encore de trouver des munitions, notamment sur le littoral à basse mer. Il faut pourtant reboucher au plus vite les cratères, tranchées et fossés antichars en dépit des risques afin de reprendre une activité normale. Les paysans sont obligés de remettre rapidement les terres en culture pour vivre... et nourrir la population brestoise dont une partie s’apprête à s’installer pour longtemps dans les "baraques". Certains sites de la rade de Brest demeurent marqués par les bombardements : c’est le cas par exemple de la pointe du Gouin à Camaret.

L’explosion de l’abri Tourville-Sadi-Carnot le 9 septembre a coûté la vie à 900 hommes dont près de 400 civils. Au total, 456 civils sont décédés pendant les combats. Durant le siège de Brest, un hôpital a été déployé à Ploudaniel par les troupes américaines : près de 7 000 blessés y ont été traités. Plus de 2 000 soldats américains et 90 membres des Forces Françaises de l’Intérieur sont morts lors des combats. Ils reposent au cimetière américain de Saint-James en Normandie. À Ploudaniel, 5 835 corps reposent au cimetière militaire allemand de Langrevan. Le fort de Montbarrey à Brest commémore le souvenir des Finistériens "morts pour la France" et des Alliés morts au combat lors de la Seconde Guerre mondiale".

(Guillaume Lécuillier, 2011).

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.