Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

- enquête thématique régionale, Inventaire des fortifications littorales de Bretagne

- (c) Service historique de la Marine

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne Nord

-

Commune

Brest

-

Dénominationsensemble fortifié, batterie, blockhaus, casemate, abri, poste d'observation, édifice logistique

Brest "allemande"

Dès leur arrivée à Brest le 19 juin 1940, les Allemands s’intéressent tout naturellement aux infrastructures portuaires et aux batteries côtières de la rade. Les formes de construction navale de l’arsenal reçoivent de nombreux navires de la marine de guerre allemande (Kriegsmarine) au cours du conflit. Les travaux de l’historien allemand Lars Hellwinckel illustrent la déception du commandement allemand en arrivant à Brest : "Des immenses quantités en matériel. L’armement pour la plupart détruit, les culasses manquent. Cuirassé Clemenceau achevé à 10 %. Trois sous-marins sabordés. Endommagements graves aux différentes installations. Beaucoup d’engins sabotés, grues, etc. Les ouvriers chôment. Partout grand désordre".

Dès juillet 1940, l’occupant travaillait à la construction d’une batterie à longue portée nommée Graf Spee située non loin de la pointe Saint-Mathieu. D’une portée effective comprise entre 21 et 28 km grâce à ses quatre canons Krupp modèle 1906 de 28 cm de calibre, elle devait permettre de défendre les approches du vestibule. Non loin de là, les batteries des Rospects baptisées Holtzendorff (sous casemate en avril 1942) et de Toulbroc’h voient leur camouflage amélioré. Le port de Brest reçoit aussi une importante défense antiaérienne composée de batteries de campagne en attendant des constructions permanentes en béton. Ballons captifs, les "saucisses" (une quarantaine d’entre elles étaient en permanence maintenues entre 200 et 1 500 m d’altitude), fumigènes de la Nebel-Abteilung et camouflage participent également à la défense de l’arsenal. Enfin, les aérodromes de Guipavas et de Lanvéoc-Poulmic (base aéronautique navale) sont investis par la Luftwaffe qui y construit de nombreux abris bétonnés. Divers types d’avions y enchaînent missions de reconnaissance (patrouilles maritimes) ou météorologiques, de chasse et de bombardement en Atlantique nord. Les bassins de Laninon, longs de 250 m, accueillent fin 1940 et en 1941 des croiseurs de bataille Scharnhorst, Gneisenau (sister-ship du Scharnhorst), Prinz Eugen et Admiral Hipper. En raison de leur présence en rade de Brest, le port et la rade subissent des bombardements aériens de la Royal Air Force. Du côté de l’île Ronde subsistent encore deux ducs d’Albe (caissons en béton réalisés par la Société des Batignolles) destinés au mouillage sous la pointe de l’Armorique du Bismark qui, associé aux croiseurs Scharnhorst et Gneisenau étaient voués à couler les convois de ravitaillement à destination de l’Angleterre (c’est le concept de nouvelle guerre de course dans l’Atlantique).

Le Mur de l’Atlantique (Der Atlantikwall)

Le 14 décembre 1941, suite à l’entrée en guerre des États-Unis, Adolf Hitler évoque la construction d’un nouveau Mur de l’Ouest (Neue Westwall) sur les côtes de l’Europe aux endroits les plus stratégiques : les Festungen doivent protéger les bases de sous-marins et les grands ports. Le commandant suprême de la Wehrmacht dans sa directive n° 40 du 23 mars 1942 précise :

"4. L’articulation des forces et l’organisation de la fortification doivent être établies de telle sorte que le centre de gravité de la défense soit appliqué sur les secteurs susceptibles de constituer les points de débarquement principaux de l’ennemi (territoire fortifié). Les autres secteurs côtiers, dans la mesure où ils sont menacés par des coups de main, même exécutés par de petites unités, doivent – si possible en s’appuyant sur les batteries côtières – être assurés par des points d’appui. Dans les secteurs de sécurité des points d’appui, doivent être incluses toutes les installations importantes sur le plan militaire et sur celui de l’économie de guerre. Les mêmes principes sont valables pour les îles avancées. […]

6. Les secteurs fortifiés et les points d’appui doivent, par la répartition des forces, la construction de fortifications et leur approvisionnement, être capables de tenir pendant une longue période, même en présence d’un ennemi supérieur en nombre. Les secteurs fortifiés et les points d’appui doivent être défendus jusqu’à la dernière extrémité. Ils ne doivent jamais se voir contraints à la capitulation par le manque de munitions, de ravitaillement ou d’eau".

Cette directive marque le lancement officiel de l’Atlantikwall, le Mur de l’Atlantique, à établir le long des côtes européennes, de la Norvège aux Pyrénées. Ces fortifications sont destinées à empêcher "une invasion du continent" par les Alliés depuis la Grande-Bretagne. À partir de juillet 1943 s’élève le Südwall sur les côtes méditerranéennes.

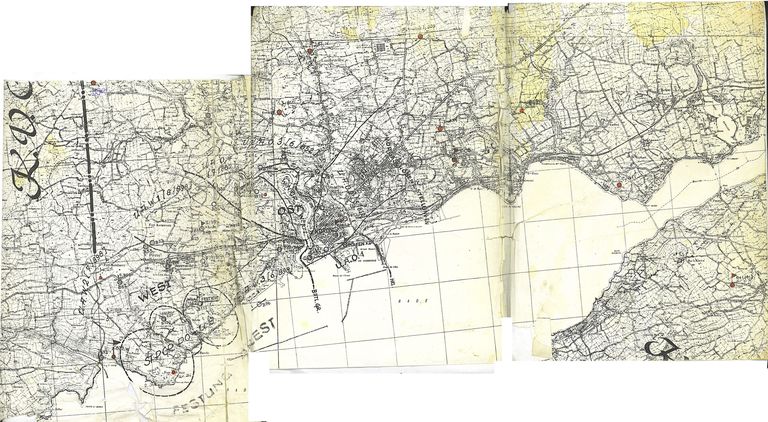

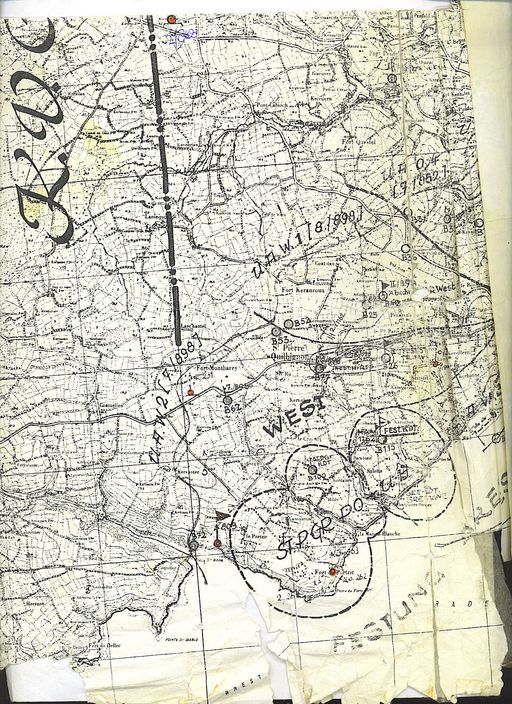

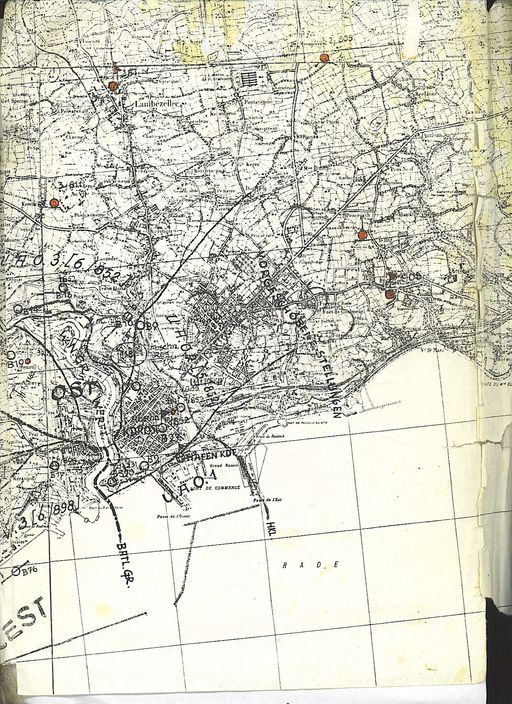

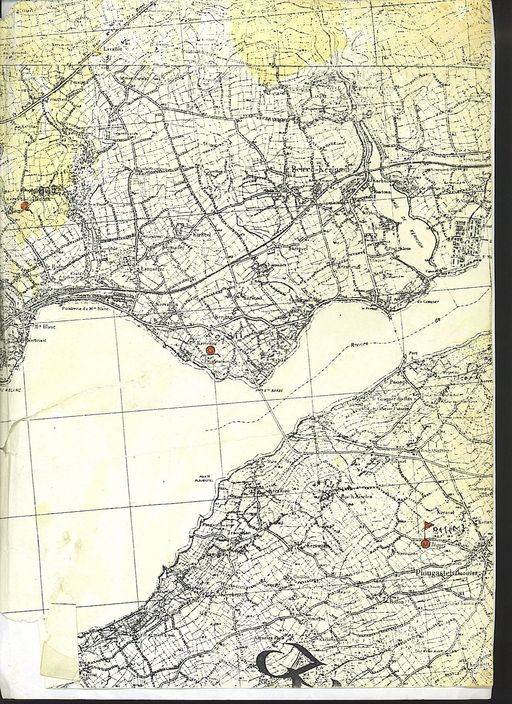

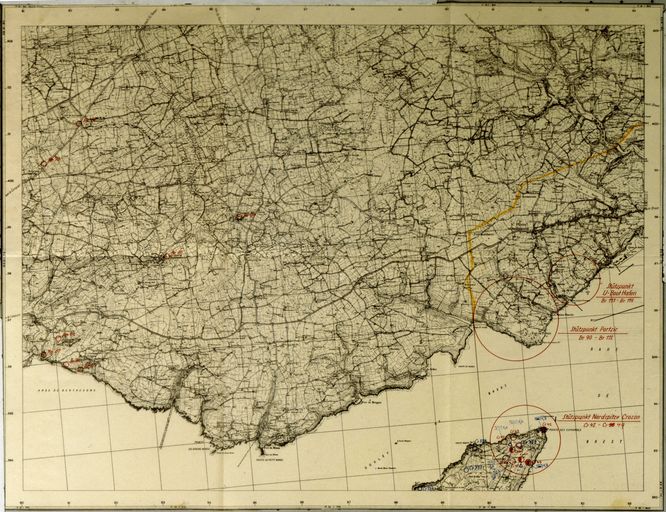

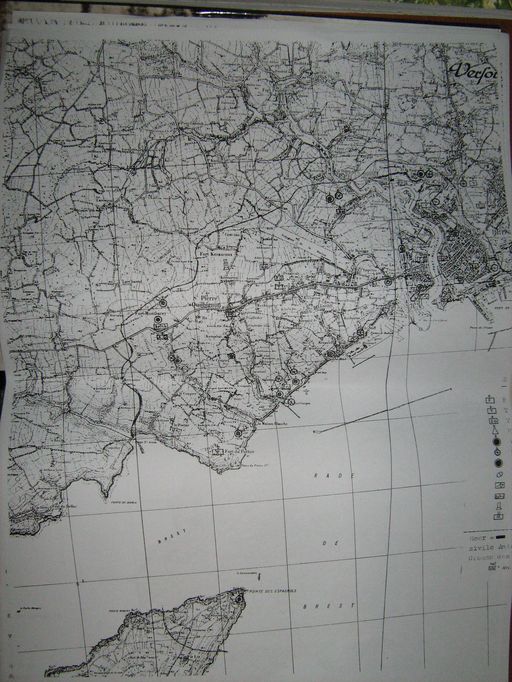

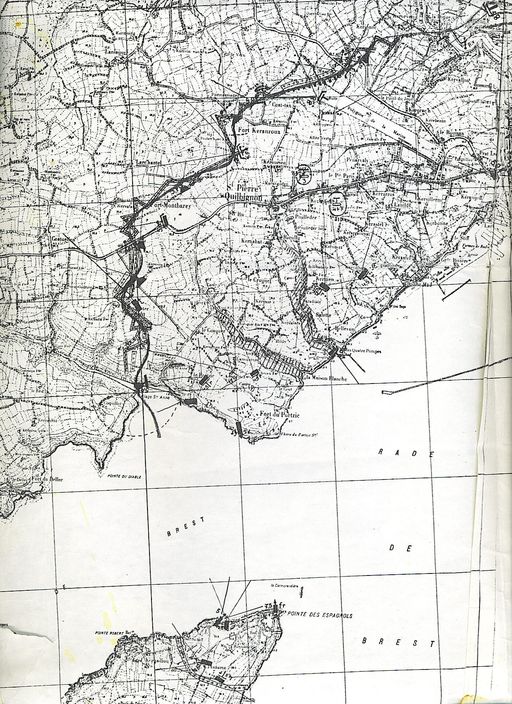

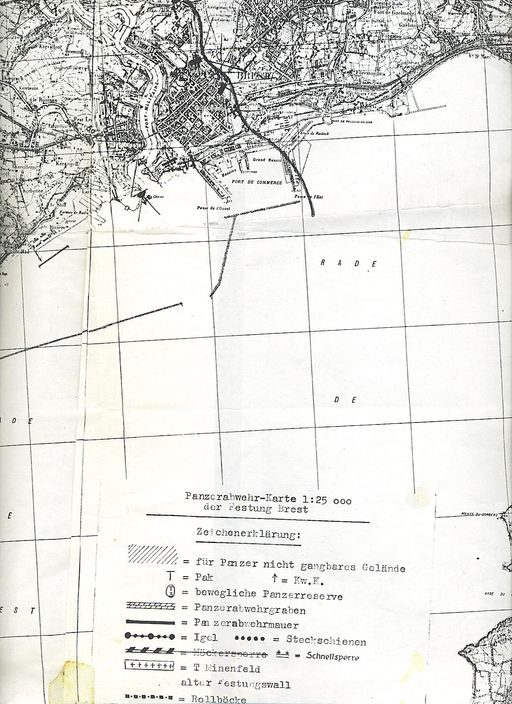

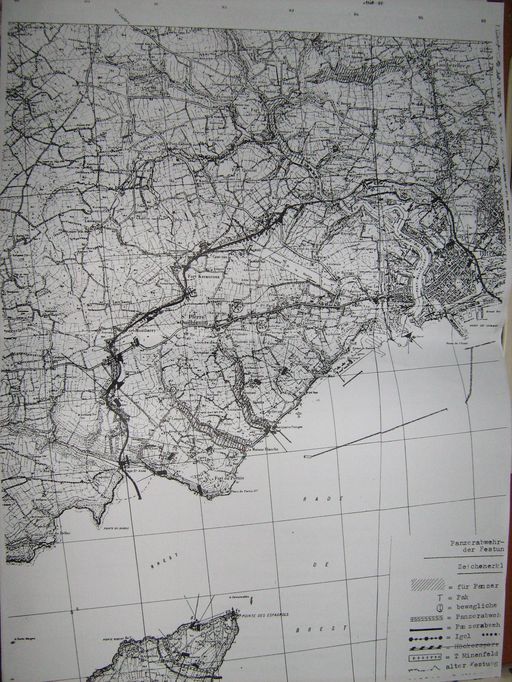

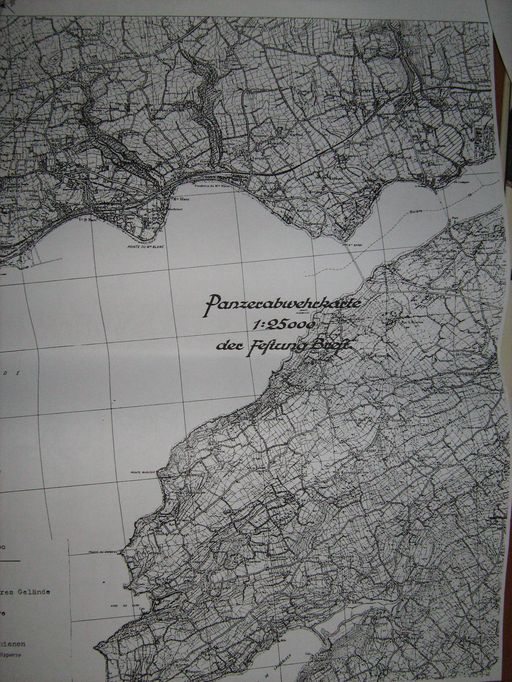

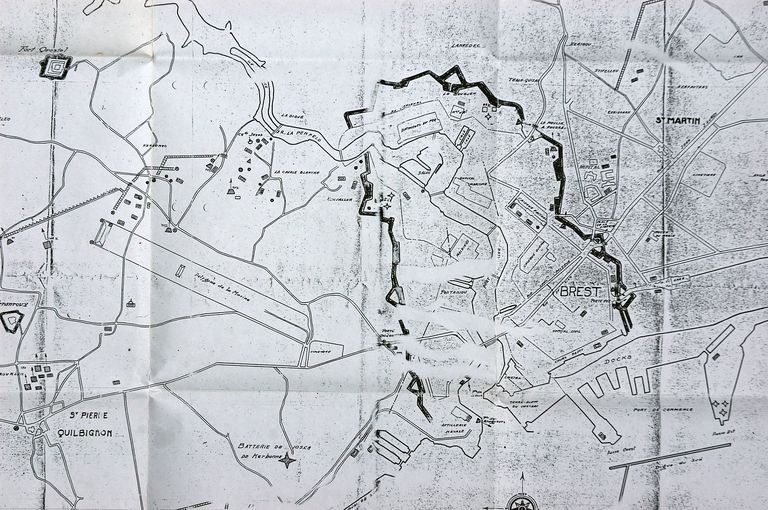

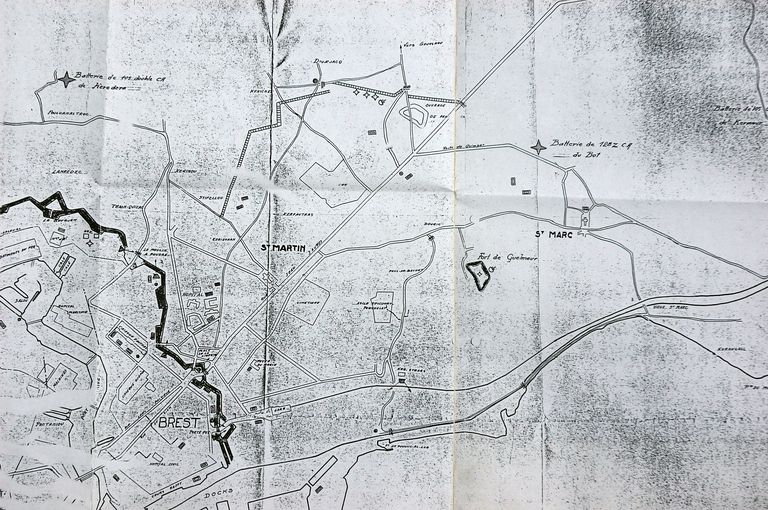

En Bretagne, la marine allemande s’approprie les ports de Saint-Malo, Brest, Lorient et Saint-Nazaire. Le Festungsbereich Brest, littéralement le "domaine de la forteresse de Brest", englobe plusieurs communes. D’ouest en est, Plouzané, Saint-Pierre-Quilbignon, Guilers, Brest, Bohars, Lambézellec, Saint-Marc, Gouesnou, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon et Plougastel-Daoulas. Issue de la Verteidigungsbereich, "région défensive" de Brest, la Festung regroupe en 1944 la totalité des ensembles fortifiés qui concourent à la défense d’un même point, ici, le port et la base de sous-marins (Unterseeboot Bunker) dont la construction a débuté en 1941. Dès juillet de la même année, la base de sous-marins de Brest était opérationnelle. Dans une rade de Brest élargie de Morlaix à Quimper, le Mur de l’Atlantique compte, dès juillet 1943, 5 784 édifices sur 8 386 programmés.

Le Mur de l’Atlantique à Brest et en rade. Retour aux sources : quelques chiffres

"Notons ici une particularité de l’Atlantikwall par rapport à d’autres types de fortifications : les défenses allemandes étant constituées d’une succession de points d’appuis disséminés, eux-mêmes composés de nombreux ouvrages, on "recherche" le Mur de l’Atlantique alors que l’on aura plutôt tendance à "visiter" ou "explorer" un fort ou un gros ouvrage Maginot, dont la localisation est déjà bien connue", Alain Chazette, 2008.

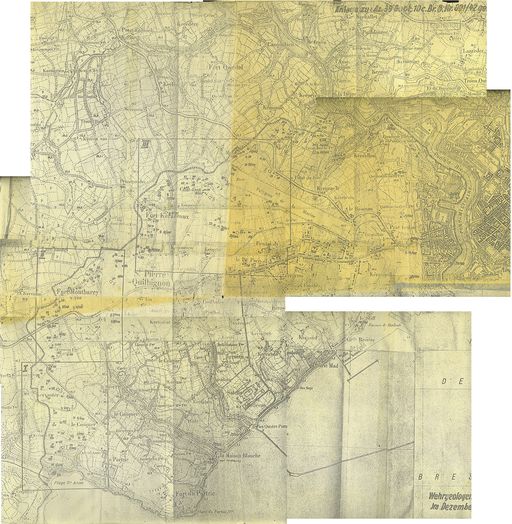

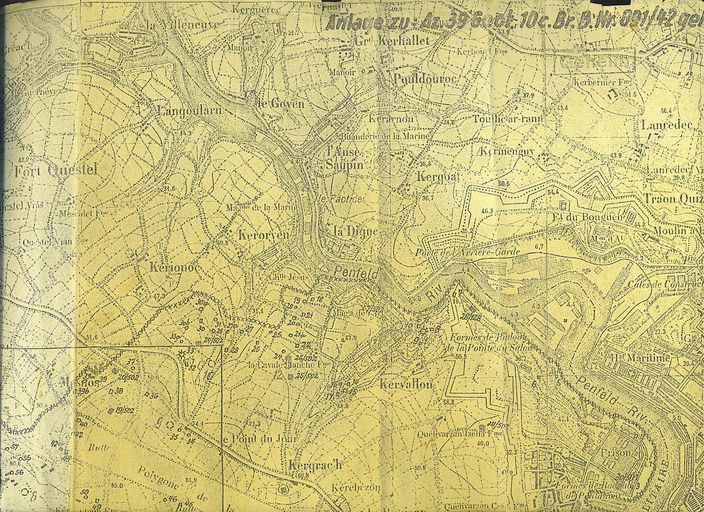

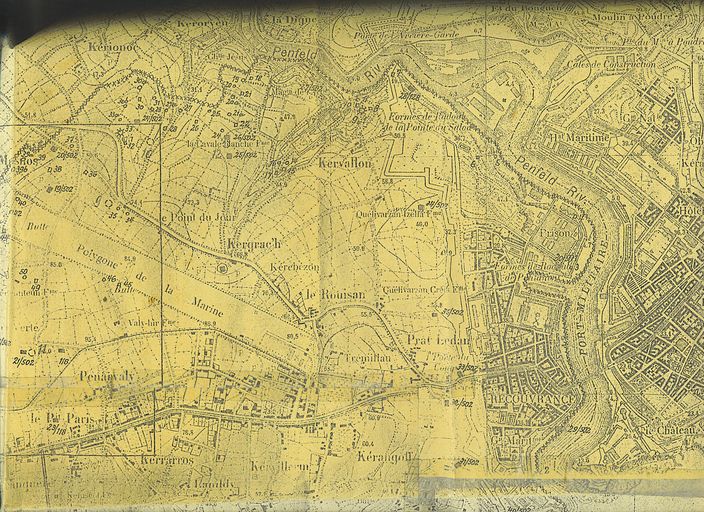

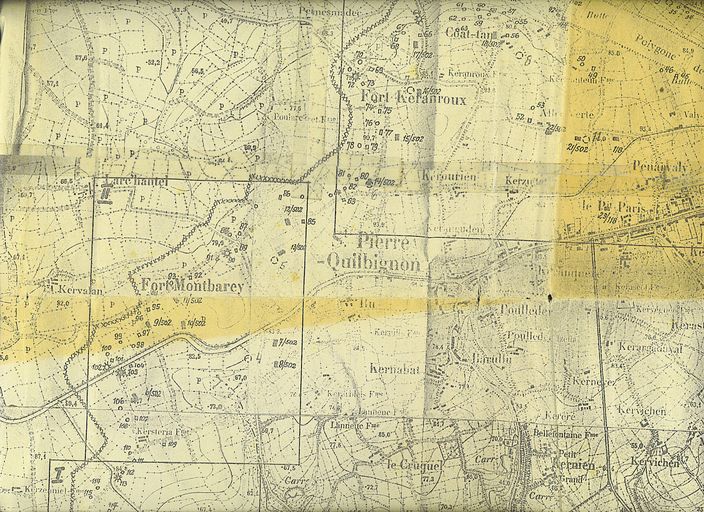

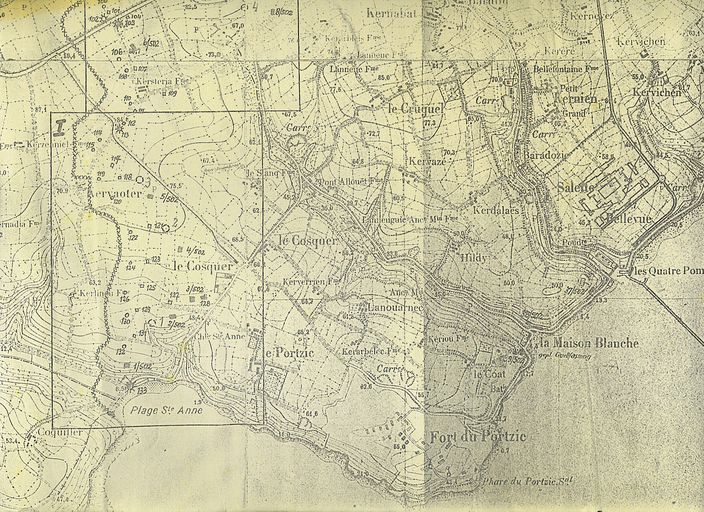

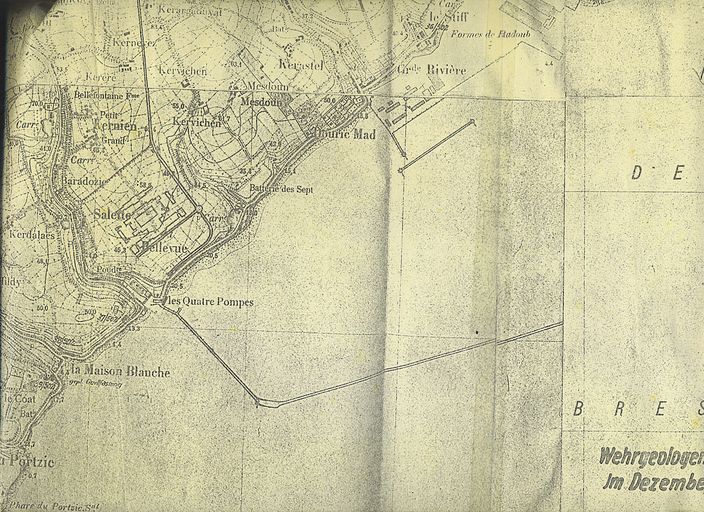

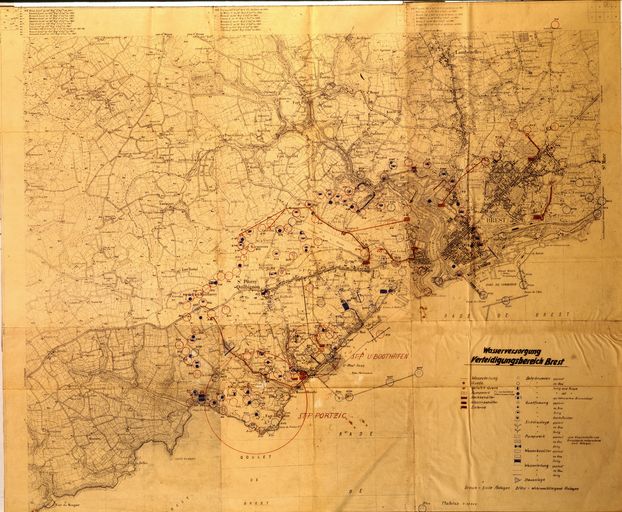

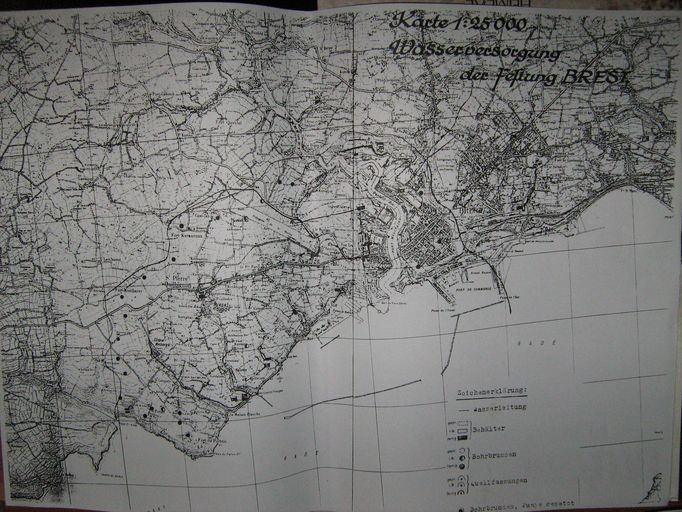

Le programme de construction du Mur de l’Atlantique est lancé en août 1942. Des études préalables sont réalisées par les compagnies géologiques (Schutzstaffel Wehrgeologen-Kompanie) en vue de futures implantations militaires (routes, ponts, ports ou ensembles fortifiés) dès la fin de 1941. Les compagnies géologiques assurent l’approvisionnement en eau (Wasserversorgung) des ouvrages existants et à créer (défenses côtières). Pour ce faire, des hydrologues de l’armée contrôlent à intervalle régulier la qualité des eaux de surface et, au besoin, percent des puits pour l’alimentation en eau des installations. La dotation d’eau standard est de 20 litres par jour et par soldat en temps de paix et 10 litres en période de combat pour une durée de 21 jours. Leurs travaux consistent à analyser et évaluer la stabilité des sols et des falaises notamment par forage à 20 m de profondeur. Cette connaissance du terrain de chaque ensemble fortifié est retranscrite dans un rapport au Génie contenant : l’ordre de mission et le nombre de soldats affectés à l’ensemble, une description de la situation, un rapport géologique et hydrologique, la planification de l’alimentation en eau et une carte de situation. Les projets de bunker – die Bauwerke ("ouvrages") – sont numérotés suivant leur ordre de construction et leur emplacement sur le terrain est matérialisé par des piquets qui serviront au terrassement. Du fait de la réutilisation des bois de coffrage, les bunkers d’un même plan-types ont construits successivement et non simultanément. Les compagnies géologiques ont également réalisé un inventaire des carrières (à ciel ouvert et souterraines) et grottes susceptibles de servir à d’éventuelles installations. En rade de Brest, des études géologiques ont ainsi permis de s’assurer de la faisabilité du percement des tunnels situés sous l’École navale (abris et hôpital), dans le secteur de la base aéronavale de Lanvéoc-Poulmic ou encore à la pyrotechnie Saint-Nicolas pour le stockage des munitions.

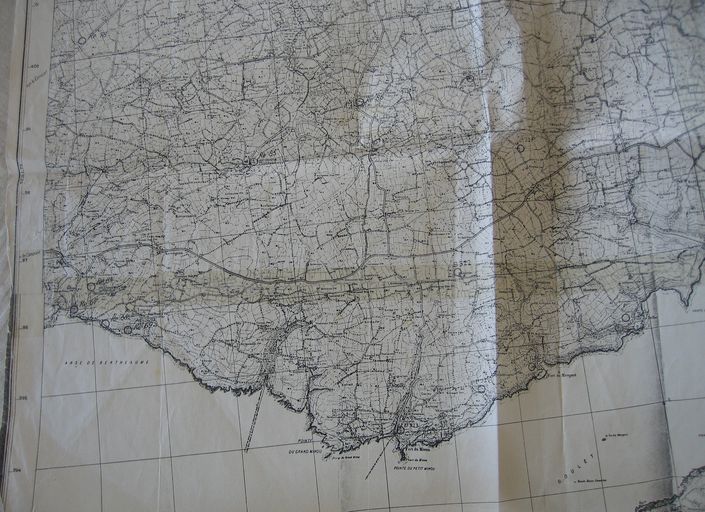

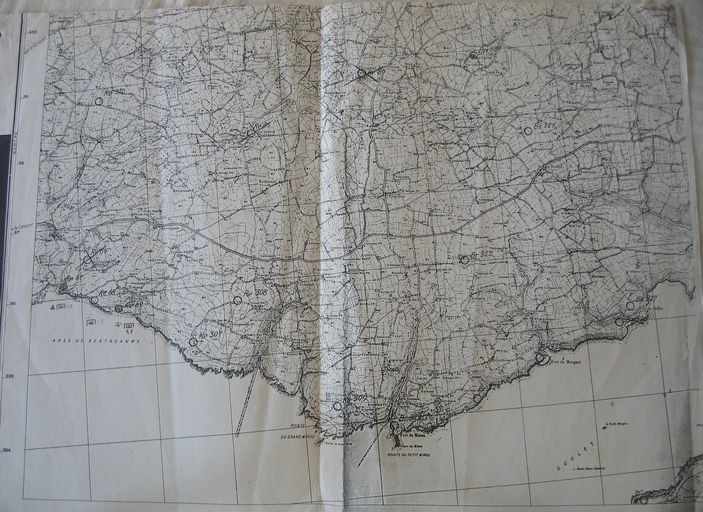

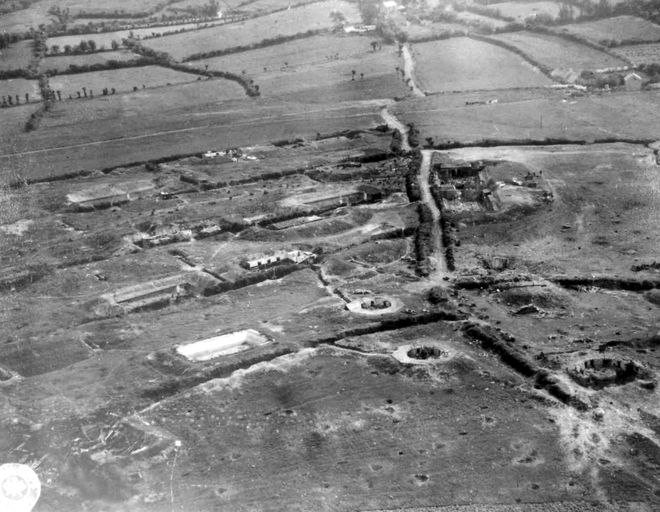

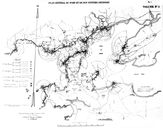

Au 1er novembre 1942, fin de la première tranche de travaux, Brest compte déjà 86 bunkers sur les 232 programmés, ce qui représente 60 200 m³ de béton, la moyenne de volume de béton ayant été fixée à 700 m³ par ouvrage. Selon les estimations des ingénieurs militaires allemands, la ligne principale de défense (Hauptkampflinie, souvent abrégée en HKL) de Brest, longue de 25 km, compte alors 9 bunkers par kilomètre. La carte générale des implantations de bunker programmées par les compagnies géologiques datant de décembre 1942 mentionne 133 postes de combat, 34 abris de type 502, un abri de type 501 (Penfeld), deux abris "infirmerie" de type 118 (Penarvaly, le Petit-Paris) et un abri de type 128 (Quéliverzan). Le secteur nommé Lambézellec au nord de Brest (correspond-il réellement à la commune homonyme ?) comptera également 110 bunkers, principalement pour les batteries antiaériennes. À titre de comparaison, 375 bunkers sont programmés dans le secteur de Lorient et 109 réalisés à la même date. Fin 1942 se dessine aussi autour du port de Brest une nouvelle région défensive dont les points forts se dégagent à Morlaix (114 bunkers programmés 177), l’Aber-Wrac’h et l’Aber-Benoît (73), Le Conquet et les Blancs Sablons (71), la pointe Saint-Mathieu (65), les pointes du Petit et du Grand Minou (33), en presqu’île de Crozon (où sur 136 ouvrages programmés 38 déjà sont terminés) et au sud à Audierne (14). En réalité, ce n’est que la première tranche d’un programme de fortification qui en compte quatre.

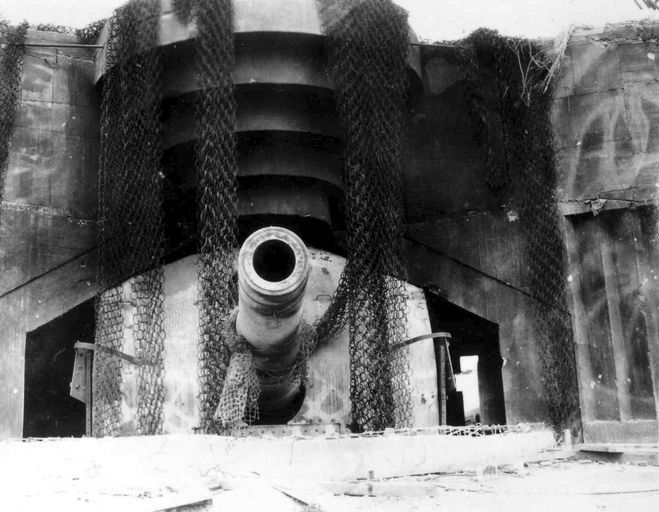

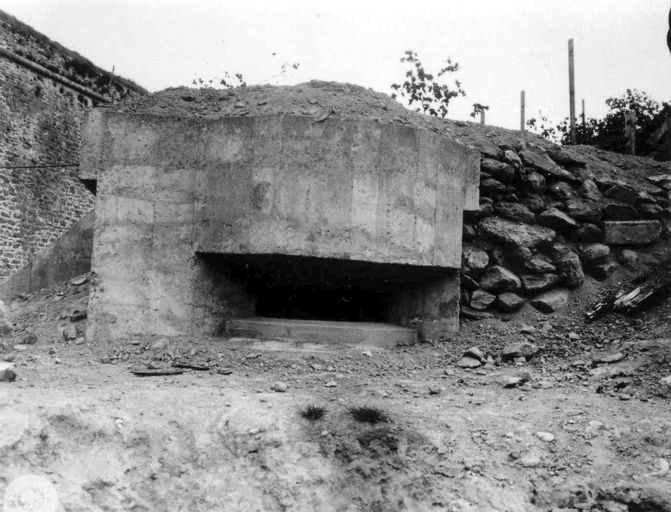

À partir de janvier 1943, c’est le lancement du Schartenbauprogramm : il s’agit de protéger les pièces d’artillerie des raids aériens alliés en les mettant sous casemate bétonnée. Selon les états de construction, en juillet 1943, les travaux de fortification ont bien avancé sur le groupe défensif côtier de Brest (incluant la presqu’île de Crozon), on compte alors :

- des constructions liées à la défense terrestre et/ou maritime (535) soit 19 murs antichars (Panzersperren) ; 614 postes de mitrailleuse (Offene M.G.-Stände) ; 232 postes d’observation et de mitrailleuse (Tobruk-Stände : types 58 c et d principalement) ; 59 postes de lance-grenades (Granatwerfer-Stände) ; 26 postes de lance-flammes (Flammenwerfer-Stände : type 64 a) ; 166 abris bétonnés pour canons et mitrailleuses (sous casemate : types 505, 515, 630, 642, 667, 669, 671, 677, 680 ; sous cloche blindée : types 114a Neu, 633, 634, 648 et 664 ; en garage : types 601, 626, 629 ou en encuvement : type 600) ; 36 bunkers de combat (Gefechts-Bunker) ; 16 postes d’observation (Beobachtung-Stellen : postes de commandement : type 117b et 120, M157 et 162, type 610 et 613) ;

- des constructions liées à la défense antiaérienne (279), soit : 246 encuvements (Flak-Geschützstände : types Flak 241, 243 a ou b, 304, 307) ; 33 positions pour projecteurs (Scheinwerferstände) ;

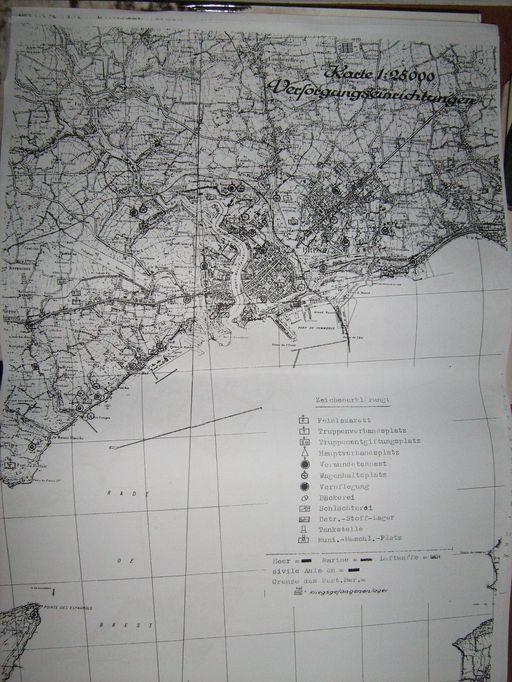

- des constructions liées à la logistique (936) : 584 soutes à munitions (Muni-Bunker : type 134, Flak 317) ; 297 abris à personnel (Wohn-Bunker : abris de type Vf 1a [Verstärkt Feldmässiger]), Vf2a, 501, 502, 127, 128 et 656 ; quelque 621 et 622 construits en 1944) ; 27 cantines (Verpflegungs-Bunker) ; 1 citerne (Wasseranlagen : type 646) ; 3 bunkers sanitaires (Sani.-Bunker : type 118) ; 6 postes de désinfection en cas d’attaque au gaz (Entgiftungsstellen) ; 10 bunkers de communication (Nachrichten-Bunker) et 8 bunkers pour machines (Maschinen-Bunker).

Au total, ce sont 1 750 bunkers qui sont construits ou en construction en juillet 1943 sur 2 181 ouvrages programmés. Dans ces chiffres sont incluses à la fois les constructions semi-permanentes (1 à 1,5 m d’épaisseur) et permanentes (2 m et plus d’épaisseur de béton). Les constructions dites permanentes représentent 17 % des constructions programmées. Si 86 % des constructions semi-permanentes ont été construites ou sont en construction, seulement 43 % des constructions permanentes ont été construites ou sont en construction. Selon les catégories de bunkers, les différences de stade de construction sont très nettes : ainsi, il s’est agi prioritairement de construire entre août 1942 et juillet 1943 les abris à personnel et à munitions ainsi que les encuvements destinés à recevoir des canons antiaériens. Un réseau de plus de 100 km de barbelés a été implanté sur les 155 km prévus initialement.

Le maréchal Rommel, nommé inspecteur des fortifications en novembre 1943, est chargé de superviser les travaux d’achèvement du Mur de l’Atlantique et viendra inspecter les défenses de la rade de Brest. En janvier 1944, il devient commandant en chef chargé de la défense des côtes du nord-ouest de l’Europe (des Pays-Bas jusqu’à la Loire : Heeresgruppe B). Sur le secteur littoral de la 7e armée (Armee-Ober-Kommando / AOK 7) de la Seine à l’embouchure de la Loire (incluant les îles anglo-normandes), on recense plus de deux millions de mines en mars 1944.

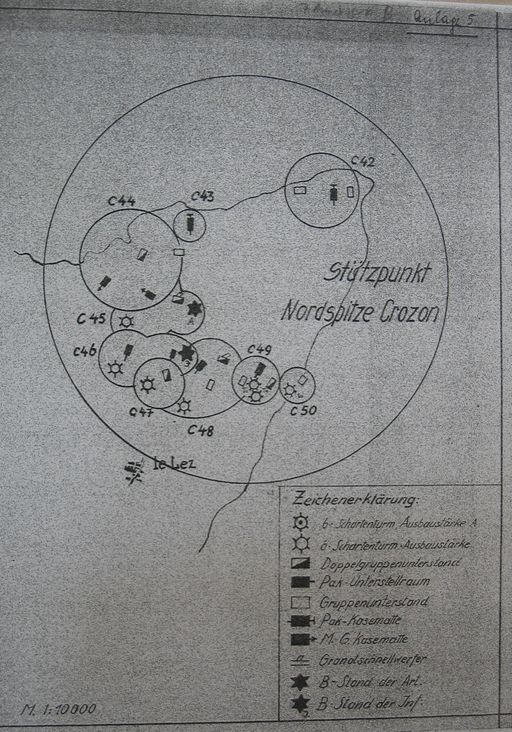

Les instructions de combat (Kampfanweisung) de la forteresse de Brest nous donnent les plans-types et l’armement du front terrestre (Landfront) en mars 1944. On dénombre ainsi en construction 41 fortifications dont 25 casemates pour canon (classées par fréquence d’utilisation des plans-types : 667, 669, 677, 642, 671, 680 et une Sonder Konstruction), 3 abris de type 626 avec toit blindé (dont 2 toujours visibles en B 96 et B 109), 7 postes d’observation d’artillerie dont un de type 613, 6 abris à cloche blindée destinés aux points d’appui lourds de l’École navale, du Portzic et de la pointe des Espagnols (type 633, 664, 648 et 114a). Seuls les bunkers actifs, c’est-à-dire destinés à abriter des pièces d’artillerie ou directement liés à la conduite de tir ont été effectivement construits. L’édification de 21 autres bunkers était prévue sur le front terrestre. Citons pour mémoire 13 abris à personnel de la série 600, 2 casemates pour mitrailleuse de type 630 (B 119 et C 49), un abri de type 648 (B 41) et un abri de type 114a (B 46). Les bunkers de type Feldmässig (fortifications de campagne dont l’épaisseur de béton est moindre) représentent moins de 25% des ouvrages effectivement construits.

Un gigantesque ensemble fortifié

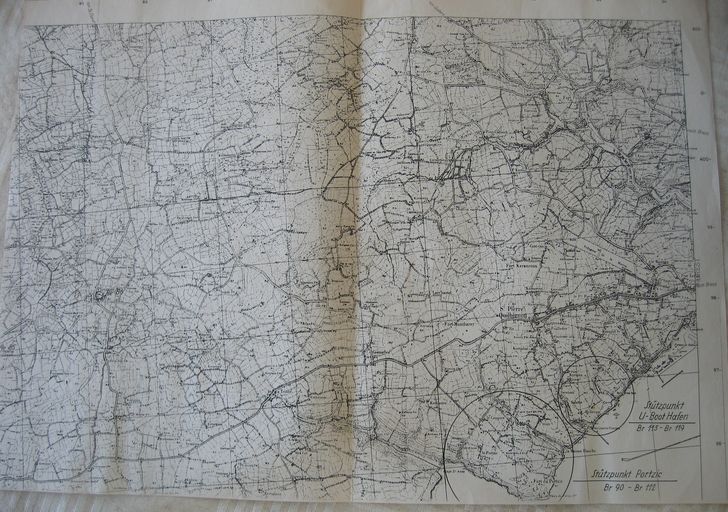

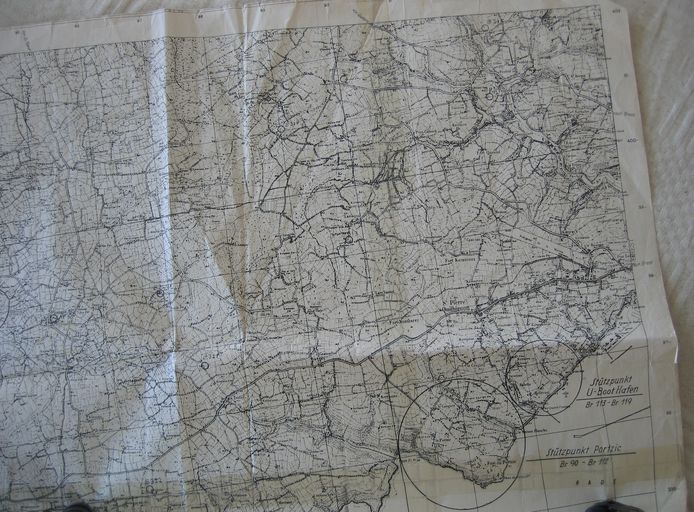

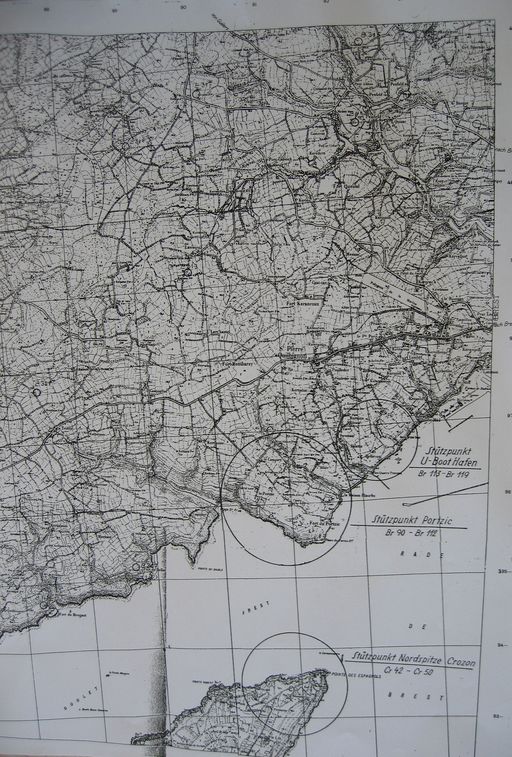

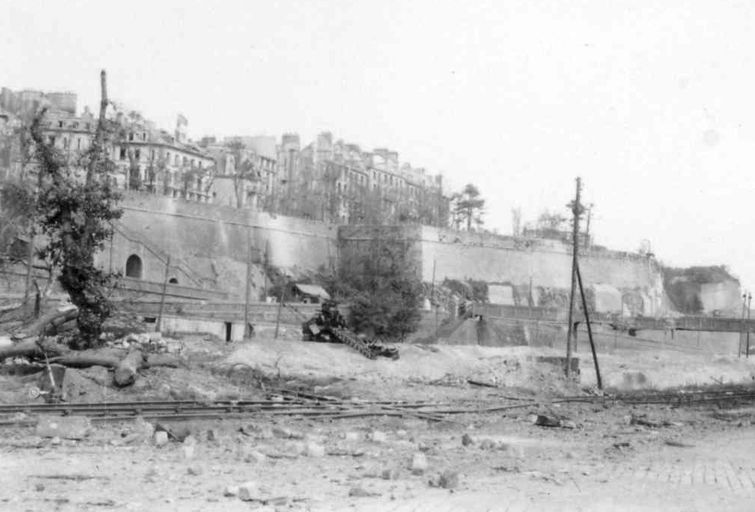

En 250 ans (1694-1944), la situation défensive du port de Brest ne semble guère avoir évolué : le goulet étant jugé infranchissable grâce à la multitude de batteries de côte et aux barrages, les ingénieurs militaires se sont concentrés sur la défense terrestre de la ville. La véritable nouveauté est le déplacement du centre de gravité vers l’ouest. L’École navale - le "petit Versailles" - est préférée à l’antique château de Brest. Le système défensif rayonne autour de la base de sous-marins et la Festung Brest a pour fonction première de la protéger. La zone de protection du U-Bunker comprend l’ancien fort du Portzic, le parc à carburant (Ölberg), l’École navale (Marineschule), le port (U-Boot Hafen) ainsi que la pointe des Espagnols.

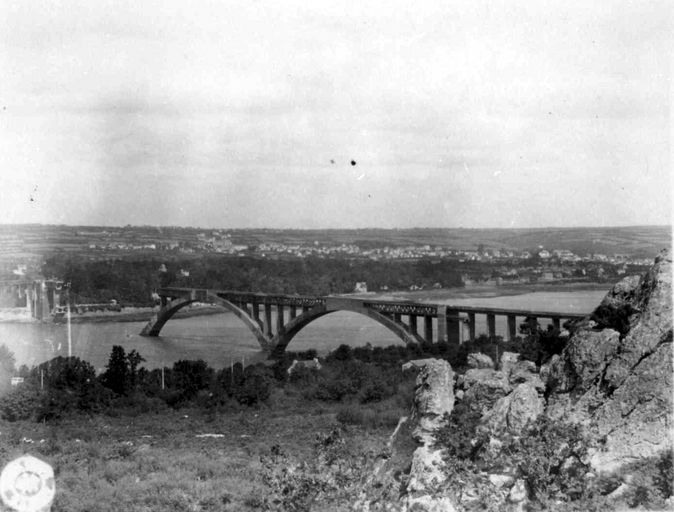

L’intérêt de rendre efficace la place forte de Brest a très bien été compris par le commandement allemand ; ainsi les fortifications d’agglomération deviennent-elles de parfaits obstacles antichars : l’économie de moyens a rejoint l’économie de temps. Ces fortifications bastionnées constituent une barrière de taille pour les engins blindés alliés. Les portes sont flanquées par des canons de campagne et des mitrailleuses lourdes comme celle du Moulin à Poudre. La ville est protégée par des batteries antiaériennes dispersées en son sein. Nombreuses sont cependant les routes d’accès - voies de pénétration possible - listées en mars 1944 dans les instructions de combat (Kampfanweisung) de la forteresse Brest : la route côtière depuis le pont de Plougastel et les routes venant de Guipavas, Gouesnou, Lambézellec, Guilers et Le Conquet.

Si, à l’ouest, les forts détachés de Brest, Portzic, Montbarrey et Keranroux (dernier quart du 18e siècle), constituent des "bastions", les forts de Penfeld et de Questel, situés au nord de la ville, sont volontairement rejetés hors du périmètre défensif au profit des hauteurs de la Cavale Blanche situées plus en retrait. À l’est, du côté de Saint-Marc, le fort de Guelmeur (troisième quart du 19e siècle) reprend son rôle de fortification détachée. La Festung n’est pas intra mais extra-muros, à l’ouest de la ville et la Penfeld constitue un deuxième obstacle de choix à l’est et au nord. L’ennemi arrivant par l’est doit ainsi traverser le glacis (et ses premières défenses) avant de franchir l’enceinte, traverser la ville - Brest-même - puis la Penfeld une fois le pont détruit et Recouvrance, avant de franchir les fortifications par l’arrière... À l’ouest, du côté de Plouzané et de la route du Conquet, les Allemands créent une ligne de défense sur un terrain vierge en profitant des avantages topographiques du plateau de Saint-Pierre qui avait vu naître le fort Montbarrey à la fin du 18e siècle et le premier camp retranché de Brest. Les nombreux fossés antichars de la forteresse sont flanqués par des casemates armées de canons, la défense rapprochée est poussée à son maximum avec la construction ou l’aménagement de plusieurs centaines de postes d’observation et de mitrailleuse, bétonnés, dits Tobruk, se flanquant mutuellement.

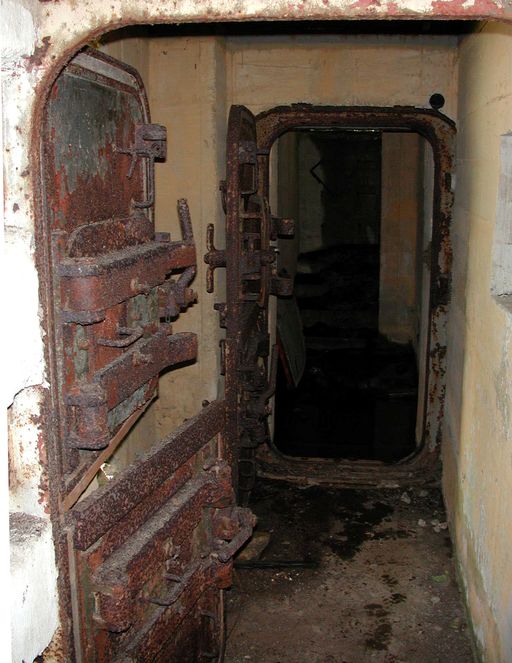

L’arsenal constitue lui-même un "camp retranché" dans la ville. La pointe de Portzic (ancien fort et batteries), le parc à carburant et l’École navale constituent un vaste ensemble fortifié dans la Festung. Le but de ces ensembles est le contrôle et l’interdiction des routes qui conduisent à la base de sous-marins. Enfin, celle-ci dispose de sa propre défense rapprochée : batteries antiaériennes (utilisables pour le tir direct), caponnières de défense d’entrée, portes blindées flanquées de casemates, système de ventilation interne, souterrains, poste de secours, etc. La base de sous-marins et les souterrains de l’École navale constituent l’ultime réduit.

En réalité, plusieurs lignes de défense se succèdent devant la ville : en premier lieu, la défense lointaine de la Festung, celles des plages en prévision d’un éventuel débarquement allié au nord ou à l’ouest de la ville composée d’une multitude d’ensembles fortifiés regroupés au sein de trois groupes défensifs côtiers de Morlaix (Mo), l’Aber-Wrac’h (A) et de Saint-Renan (Re) - disposés aux points stratégiques du littoral et de l’intérieur, d’obstacles de plage, de batteries de campagne et de batteries lourdes. Au total, ce sont près de 400 ensembles fortifiés qui ont été aménagés sur le littoral, de Perros-Guirec à Plouzané.

La deuxième ligne de défense de la Festung Brest établie par les Allemands en 1943 est appelée "Benoît-Riegel". Elle s’étire le long de l’Aber-Benoît de la départementale n° 13 à Kersaint-Plabennec et traverse les communes de Plouvien et Plabennec. Cette ligne défensive composée de 46 ensembles fortifiés (Sprengstelle) assure la protection des 28 ponts et gués permettant le franchissement de l’Aber-Benoît. Elle semble composée uniquement de "fortifications de campagne" ; en effet, aucun édifice défensif de type Vf (Verstärkt Feldmässiger) ou Tobruk n’a été repéré sur le terrain.

La troisième ligne de défense s’étend de la commune de Saint-Pabu au nord avec l’Aber-Benoît, à la commune de Plougastel-Daoulas au sud, s’arrêtant à la rade de Brest. Cette vaste ligne de défense longue d’une quarantaine de kilomètres est composée a minima d’une dizaine d’ensembles fortifiés. Du nord au sud : Tréglonou (manoir de Trouzilit et Penn ar Pont dominant le pont de Tréglonou), Plouvien (le carrefour de Tariec, Bourg-Blanc sur la route départementale n° 52 de Gouesnou vers Plouvien), Plabennec, Guipavas, Plougastel-Daoulas... Chaque ensemble fortifié de cette ligne de défense est constitué d’une position de tirs antichars et de positions d’infanterie : trous d’hommes et tranchées, plus rarement de Tobruk. Un abri de type 501, 502 ou Vf permet d’assurer la protection des soldats en cas de bombardement aérien ou terrestre. Ces ensembles fortifiés ont pour objet l’interdiction du franchissement des ponts et des principaux carrefours menant à la Festung Brest.

Après recoupement des archives et un minutieux travail de repérage sur le terrain, nous estimons le nombre minimum d’ensembles fortifiés de la seule Festung Brest à 240 positions. Le nombre moyen de bunker par ensemble fortifié est compris entre 7 et 9.

Les ensembles fortifiés se répartissent comme suit :

- B1 à 120 : ensembles fortifiés formant une ligne en arc de cercle partant du château de Brest à l’est, passant par les anciennes fortifications du plateau du Bouguen, les forts de Keranroux et Montbarrey jusqu’à la plage de Sainte-Anne du Portzic à l’ouest. Il s’agit principalement de positions de l’armée de terre qui forment la ligne principale de défense Hauptkampflinie de Brest. Le cœur de cette zone est l’École navale et la base de sous-marins.

- B211 à 221 : positions détachées (Vorgeschobene Stellungen), à l’est de la ville dans le secteur du faubourg de Paris et de Saint-Marc. Il s’agit de positions de l’armée de terre et de la marine.

- B312 à 422 : positions très éclatées sur le terrain à la différence de celles de l’armée de terre ; il s’agit de positions de la marine qui disposent de très nombreuses batteries notamment antiaériennes et de postes de commandement.

- B514 à 517 : positions appartenant à l’armée de l’air (Luftwaffe).

Par ailleurs, le groupe défensif côtier de Camaret - soit le territoire de la presqu’île de Crozon - codé C ou Cr - compte également plus d’une centaine d’ensembles fortifiés.

Un système de commandement très hiérarchisé

Numérotation et fonctionnement des points d’appui allemands

Le commandant de la forteresse (Festungskommandant) Brest peut agir directement avec le groupe d’artillerie de l’armée de terre 1162 (Heeres-Artillerie-Abteilung 1162) en cas d’attaque terrestre, maritime ou aérienne. Ce dernier, implanté en B 115 (École navale), contrôle les batteries B 18 (Quéliverzan), B 73 (Saint-Pierre Quilbignon) et sa position B 115, le troisième groupe antiaérien d’artillerie de marine (III. Marine-Flak-Brigaden) et le groupe d’artillerie côtière de marine 262 (Marine-Artillerie-Abteilungen 26) arrivé à Brest fin juin 1940. Le commandant de la forteresse (Festungskommandant) Brest dirige également le point d’appui lourd (Stützpunkt) de la pointe des Espagnols (C 332) et les secteurs est et ouest de la Festung.

Le commandant du secteur (Abschnittskommandant) ouest (B 42) contrôle lui-même des sous-ensembles dont les postes de commandement locaux se trouvent en B 17 (au carrefour des rues Anatole-France et de Guilers), B 109 (Stützpunktgruppen Portzic et U-Boot Hafen), B 62 (secteur de Montbarrey) et B 23 (à l’est du fort de Keranroux). De son côté, le commandant du secteur Est (B 27) regroupe des sous-ensembles dirigés depuis les positions B 32 (La Cavale Blanche), B 13 (le plateau du Bouguen), B 4 (l’intra-muros du côté de Brest même), B 2 et B 373 (château de Brest du commandant du port, Hafenkommandant) et contrôle les rives de la Penfeld (Widerstandsnest Gruppe Werft). Chaque Stützpunkt dispose d’un poste de commandement : B109 (Stützpunktgruppen-kommandant Portzic et U-Boot Hafen), B 97 (Portzic), B 109 (Ölberg), B 116 (U-Boot Hafen) et C 332 (Espagnols). Les ensembles B 77 et B 26 sont mentionnés pour le général de réserve de la forteresse.

Quelques exemples

Sur le terrain à l’ouest de Brest - connu aujourd’hui sous le nom de ligne de défense de Kervaoter - sous le contrôle du poste de commandement local B62 (secteur de Montbarrey : abri de type 610), nous avons pu observer la combinaison suivante concernant la numérotation des bunkers, plus précisément le deuxième numéro qui suit le numéro du point d’appui : un abri de type 502 pour deux groupes soit 12 hommes (B70 / 1) et un abri de type Vf 1a pour 6 hommes (B70 / 2) lui-même situé à proximité de deux postes de tir bétonnés dit Tobruk (type 58c). Les quatre bunkers forment le Widerstandsnest, point d’appui numéroté B70. Légèrement au nord de cette position, l’ensemble B69 comprend également un abri de type 502 (B69 / 1) ainsi qu’une casemate Vf inspiré d’un type 642 pour canon de 47 mm antichars et mitrailleuse lourde. Dans certains cas, seul un abri de type Vf1a, voire deux, est associé à des Tobruk.

Le deuxième numéro, celui de la construction (Bauwerk), correspond à la chronologie des travaux de bétonnage d’un ensemble en fonction des priorités logistiques ou défensives. Cette numérotation explicite par ailleurs le fonctionnement des différents bunkers actifs ou passifs entre eux et correspond à l’organigramme de fonctionnement (Gliderung) de la Festung. La pointe du Portzic (Stützpunktgruppen Portzic), regroupe ainsi les ensembles fortifiés de B90 à B112 dont la deuxième numérotation s’échelonne de 1 à 29 au moins. Nous ne savons pas en revanche si les batteries côtières B330-333 et la position de la Luftwaffe B513 sont intégrées à la numérotation puisqu’ils ont d’autres objectifs que la défense terrestre.

Un plan des points d’appui du port des sous-marins et de l’école navale (Stützpunkte U-Boot Haffen - Marineschule), signé des compagnies géologiques (Wehrgeologenstelle) et datant de 1943 semble confirmer cette interprétation. Autour de l’École navale (Marineschule) codée B341 - le siège du commandant de forteresse -, le n° 1 (Bauwerk 1) concerne le point d’appui B114, les n° 2 à 6 B115, le n° 7 B116, les n° 8 et 9 sont des défenses rapprochées, les n° 10 et 11 B117, le n° 12 B118, les n° 14 à 16 B119, le n° 17 B113 et tout proches les n° 18 (au sud) et 19 (au nord), le n° 20 correspond à la casemate située en B75 (carrefour des Quatre-Pompes) qui se voit également dotée d’un abri de grandes dimensions de type 128, le n° 21 B342, et le n° 22 assurent la défense rapprochée de la base de U-Boot, le n° 23 s’ajoute à l’ensemble B115, le n° 24 B343, le n° 25 en défense rapprochée de la base, le n° 26 identifié sur le terrain comme un Tobruk pour lance-flammes complète l’ensemble B75. Les n° 27, 28 et 29 sont positionnés sur la base de sous-marins et semblent correspondre aux tours de Flak, enfin les n° 30 et 31, respectivement B121 et B119, assurent sa défense rapprochée depuis le plateau de l’École navale. À noter que l’ensemble fortifié B120, suite logique dans l’ensemble qui nous intéresse, se situe en réalité au Polygone (situé à proximité du collège des Quatre-Vents, autrefois caserne du Polygone) : il s’agit d’un poste d’observation où subsiste encore aujourd’hui une cloche blindée de type 486 P2.

Une observation plus fine permet de donner l’ordre de construction suivant les plans-types et par voie de conséquence permet de comprendre les priorités de l’état-major allemand.

Premièrement, défendre le front terrestre, la gorge de l’École navale à l’aide de Tobruk classiques pour mitrailleuse (type 58c) et pour lance-flammes (type 64a) (2, 4, 8, 9, 13, 15, 16, 26) ; mise en défense en arc de cercle par des bunkers à cloche blindée de type 634 (1, 12) et 114a Neu (5, 10), et deux abris-garages de type 601 (6, 11) pour canons antichars de 4,5 cm et des abris pour les troupes de type 621 (3) 622 (7), 628 (17) et 128 (20). Un poste d’observation d’artillerie de type 613 sous cloche est également coulé (23). Des fossés antichars et des champs de mines barrent l’ensemble des accès de la position.

Deuxièmement, défendre la base de sous-marins grâce à des positions de tir couvrant les arrières de l’édifice et assurer une couverture antiaérienne, notamment depuis le toit de la base.

Troisièmement, défendre les abords : canon et mitrailleuse lourde (constructions n° 30 et 31) sont mis sous casemate de type 671 et 630 (cette dernière est programmée en mars 1944, mais peut-être non achevée) tandis que deux imposants bunkers de type 664 pour mortier de 10,5 cm de calibre protégés par une gigantesque cloche blindée (45 t) sont en cours d’achèvement dans l’ensemble B116.

D’autres bunkers servant de postes de commandement, de quartiers à l’état-major du See Kommandant Bretagne, de logements aux personnels ou aux transmissions et à la téléphonie, entourent les bâtiments de l’École navale. L’ensemble de ces bunkers - dont la majorité est reliée entre eux par un réseau de tunnels, se situe toujours dans le périmètre de l’École navale. Lors de la bataille de Brest, les tunnels abritent un hôpital souterrain. Seul, l’ensemble fortifié B75 - hors du périmètre - reste pour le moment accessible : on peut encore observer dans l’abri de type 128 des peintures murales imitant une tapisserie dans le style germanique des années 1930.

-

Période(s)

- Principale : 2e quart 20e siècle

-

Dates

- 1942, daté par travaux historiques

- 1943, daté par travaux historiques

- 1944, daté par travaux historiques

-

État de conservationdétruit, vestiges, désaffecté

-

Statut de la propriétépropriété privée

propriété de la commune

propriété de l'Etat

-

Intérêt de l'œuvrevestiges de guerre, à signaler

- (c) Collection particulière

- (c) Bundesarchiv

- (c) Bundesarchiv

- (c) Bundesarchiv

- (c) Bundesarchiv

- (c) Bundesarchiv

- (c) Bundesarchiv

- (c) Bundesarchiv

- (c) Bundesarchiv

- (c) Bundesarchiv

- (c) Bundesarchiv

- (c) Bundesarchiv

- (c) Bundesarchiv

- (c) Bundesarchiv

- (c) Bundesarchiv

- (c) Bundesarchiv

- (c) Bundesarchiv

- (c) Bundesarchiv

- (c) Bundesarchiv

- (c) Bundesarchiv

- (c) Bundesarchiv

- (c) Bundesarchiv

- (c) Bundesarchiv

- (c) Bundesarchiv

- (c) Bundesarchiv

- (c) Bundesarchiv

- (c) Bundesarchiv

- (c) Bundesarchiv

- (c) Bundesarchiv

- (c) Bundesarchiv

- (c) Bundesarchiv

- (c) Collection particulière

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Bundesarchiv

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Collection particulière

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Service historique de la Marine

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Collection particulière

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

Documents d'archives

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes

Rapport Pinczon du Sel (connu en Bretagne sous le nom de rapport Seyeux - Delpeuc´h). Livre IV. Le Mur de l'atlantique : la côte de la Manche et de l´Atlantique du Mont Saint-Michel à Laïta", 1947-1948. Plan.

Bibliographie

-

FLOCH, Henri. LE BERRE, Alain. PAICH, Bernard (réalisation des cartes). Album historique. L'enfer de Brest. Brest - Presqu'île de Crozon - 25 août -19 septembre 1944. Bayeux, éditions Heimdal, 2001, 304 p.

-

FRUTIAUX (C.). "La marine à Brest et la base de l'Atlantique pendant la guerre, l'occupation et le siège de la ville". Mémoire de Maîtrise d'Histoire Moderne sous la direction de Michel Dreyfus, Université Paris IV Sorbonne.

-

HELLWINKEL (L.), "Brest : base navale de la Kriegsmarine (1940-1944)". Mémoire de maîtrise, Histoire : Brest, sous la dir. de Christian Bougeard, 2000, 122 p. (AM BREST, CRBC : M-07722, SHM BREST : Mem 2000/3, SHM LORIENT : LO-TH-140).

-

Centre de Recherche Bretonne et Celtique, Bibliothèque Yves Le Gallo (Brest) : M-09823-00

HELLWINKEL (L.), "Brest, base navale de la Kriegsmarine (1940-1944) : organisation, développement et fin d'une base navale allemande dans la France occupée". Thèse, histoire contemporaine, Brest-Kiel, Université de Bretagne Occidentale-Université Christian Albrechts, 2006, 52-vi p.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

LÉCUILLIER, Guillaume (dir.), BESSELIÈVRE, Jean-Yves, BOULAIRE, Alain, CADIOU, Didier, CORVISIER, Christian, JADÉ, Patrick. Les fortifications de la rade de Brest : défense d'une ville-arsenal. Rennes : éditions Presses Universitaires de Rennes, collection Cahiers du patrimoine, 2011, n° 94, 388 p.

-

CHAZETTE, Alain. MANTEY, Olivier. DESTOUCHES, Alain. TOMINE, Jacques. PAICH, Bernard. Forteresse de Brest. La région de Saint-Renan. Peronnas, éditions Histoire et fortifications, 2014, 96 p.

-

CHAZETTE, Alain. MANTEY, Olivier. DESTOUCHES, Alain. TOMINE, Jacques. PAICH, Bernard. SOLERA, Mario. REBERAC, Fabien. Forteresse de Brest. Maillon du Mur de l'Atlantique. Occupation - vie quotidienne - libération. Vertou, éditions Histoire et fortifications, 2018, 208 p.

Documents figurés

-

FLOCH, Henri. LE BERRE, Alain. L'enfer de Brest. Bayeux, Heimdal, 2001, 304 p.

-

BOULAIRE, Alain. LE BIHAN, René. Brest. Plomelin, éditions Palantines, 2004, 303 p. Collection : Histoire et géographie contemporaine.

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05173

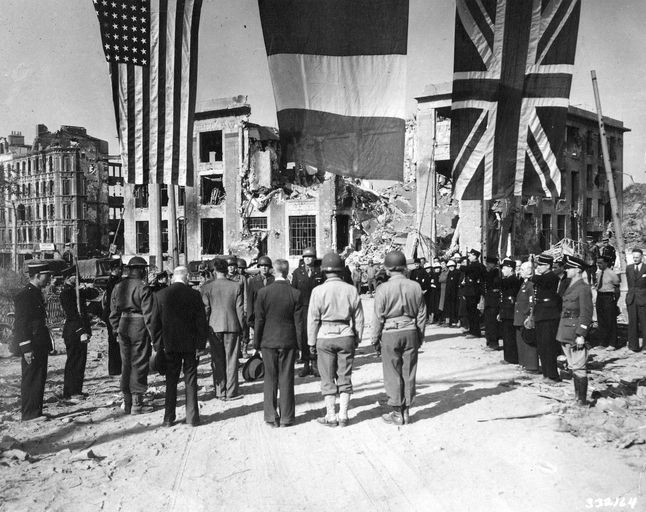

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05175

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 5Fi00818

Fi. Documents Figurés. 5Fi. Plans et cartes. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 10Fi03297

Fi. Documents Figurés. 10Fi. Diapositives et négatifs. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 10Fi03302

Fi. Documents Figurés. 10Fi. Diapositives et négatifs. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 10Fi03304

Fi. Documents Figurés. 10Fi. Diapositives et négatifs. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi02465

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi02466

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi02467

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi02469

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi02634

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05157

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi02636

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05119

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05120

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05121

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05122

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05123

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05124

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05125

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05126

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05127

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05128

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05129

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05130

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05131

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05132

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05133

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05134

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05135

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05136

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05139

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05137

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05138

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05140

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm.Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05141

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05142

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05143

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05144

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05145

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05146

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05147

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05148

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05149

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05150

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05151

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05152

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05153

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05154

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05155

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05156

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05158

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05159

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05160

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05161

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05162

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05163

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05164

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05165

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05166

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05167

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05168

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05169

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05170

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05171

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05172

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05174

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05176

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05177

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05178

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05179

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05180

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05181

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05182

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05183

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05184

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05185

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05186

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05187

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05188

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05189

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 2Fi05190

Fi. Documents Figurés. 2 Fi. Photographies : format inférieur à 24x30 cm. Photographie, 2e quart 20e siècle, septembre 1944 (bataille de Brest).

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Contient

- Abri pour deux groupes de combat de type 128 (B 75), Les Quatre Pompes (Brest)

- Abri pour deux groupes de type 622 (B 77), à proximité de l'Eglise, Saint-Pierre Quilbignon (Brest)

- Base de sous-marins (Brest)

- Batterie d'artillerie de côte pour deux canons de 8,8 cm sous bunkers - casemates de type 671, Pointe du Petit Minou (Plouzané)

- Batterie lourde (4 canons de 10,5 cm de type le.F.H. 325 (f) sous casemate de type 669) (B 73) (2 / H.A.A. 1162), Saint-Pierre-de-Quilbignon, Parc de Kerourien (Brest)

- Batteries hautes et basse puis fort et ensemble fortifié de la pointe des Espagnols (Stützpunkt "Espagnols" ou "Nordspitze Crozon") (Cr 42-50) (Roscanvel)

- Blockhaus hôpital, Hôpital Morvan (Brest)

- Blockhaus : abri passif antiaérien, rue Bossuet (Brest)

- Bunker - abri de type 502 pour deux groupes de combat (B 25 / 7), sud, lotissement Alfred Nakache (Brest)

- Bunker - abri de type 502 pour deux groupes de combat (B 25 / 8), nord, lotissement Alfred Nakache (Brest)

- Bunker - abri de type 502 pour deux groupes de combat (B 70 / 1), Kerlinou (Brest)

- Bunker - abri de type VF1a pour 6 soldats (B 48 ?), La Fontaine-Margot - Keranroux, 63 rue de Lanninguer (Brest)

- Bunker - abri pour deux groupes de type 502 (B 53) dit le "bunker de Keranroux", Collège La Fontaine Margot - Keranroux (Brest)

- Bunker - abri pour deux groupes de type 502, route de la Corniche (Brest)

- Bunker - abri pour un groupe de type 501 (B 48 ?), La Fontaine Margot - Keranroux, rue des Maquisards (Brest)

- Bunker - casemate de type VF (B 72 ?), Plage de Sainte-Anne du Portzic (Brest)

- Bunker - poste de commandement de type 117a (B 42), rue Marcel Pirou (Brest)

- Bunker - poste de commandement de type 117a (B 78), rue Boileau (Brest)

- Bunker - poste de secours à deux niveaux de type 118b (B 42), rue Emilie Rousse (Brest)

- Bunker - poste d’observation et de tir dit Tobruk-Stand, La Fontaine Margot - Keranroux (Brest)

- Bunker - poste d’observation et de tir dit Tobruk-Stand, La Fontaine Margot - Keranroux (Brest)

- Bunker - poste d’observation et de tir dit Tobruk-Stand, La Fontaine Margot, Keranroux, rue de Lanninguer (Brest)

- Casemate S.K. pour canon antichars de 3,7 cm Pak 34 (B 10), rue du Derrière le gymnase Sainte-Anne, Moulin à poudre,Place de la porte de la Brasserie (Brest)

- Casemate de type 505 armée d'un canon de 37 mm Pak 36 sous créneau blindé (B 104 / 14), face au Hildy, Le Coat (Brest)

- Casemate de type 515 (B 103 : ?), sous la route, Maison Blanche (Brest)

- Ensemble de deux abris passifs antiaériens, Le Pilier Rouge (Brest)

- Ensemble fortifié (B 25), lotissement Alfred Nakache (Brest)

- Ensemble fortifié (B 47), Keranroux - Menguen, sur la crête à l'ouest de la route de Guilers (actuelle rue de Kerléo) (Brest)

- Ensemble fortifié composé de deux bunkers dont un poste d'observation d'artillerie (B 120), Collège Les Quatre Moulins, chemin du Belvédère (Brest)

- Ensemble fortifié de l'École navale et du "port des sous-marins" (Stützpunkt Marineschule - U-Bootshafen) (B 113-119) (Brest)

- Ensemble fortifié du parc à carburant de Maison Blanche (Stützpunkt Ölberg) (B 105) (Brest)

- Ensembles fortifiés : 1ère et 2ème ligne de défense de la "Festung Brest" (Re 96 ; 97)

- Fort de Toulbroc'h, ensemble de batteries d'artillerie de côte puis ensemble fortifié (Re 309) (Locmaria-Plouzané)

- Fort du Minou (B 323), Pointe du Petit Minou (Plouzané)

- Fort du Portzic (Stützpunkt "Portzic", B 90-112) (Brest)

- Groupe de batteries antiaériennes de Marine de Brest (III. Marine Flak Brigade)

- Ligne principale de combat (Hauptkampflinie) de Brest

Arsenal (Brest)

Lieu-dit : Enceinte de l'Arsenal

Batterie d'artillerie Camaret (C 342), Pointe du Grand Gouin (Camaret-sur-Mer)

Lieu-dit : Pointe du Gouin

Batterie d'artillerie de Kerbonn (C 346) puis Musée mémorial de la bataille de l'Atlantique, Pointe de Pen Hir (Camaret-sur-Mer)

Lieu-dit : Pointe de Pen Hir

Adresse : Kerbonn

Batterie d'artillerie de côte Graf Spee (Re 303), à l'ouest de Lochrist (Le Conquet)

Lieu-dit : Lochrist Keringar Vraz

Batterie d'artillerie de côte pour quatre canons de 7,5 cm sous bunkers - casemates de type 671 de Toulbroc'h (Locmaria-Plouzané)

Lieu-dit : Toulbroc'h

Batterie d'artillerie du Cap de la Chèvre (Cr 11 et Cr 350) puis mémorial de l’Aéronautique Navale, Cap de la Chèvre (Crozon)

Lieu-dit : Cap de la Chèvre

Batterie des Rospects puis batterie Holtzendorff (Re 305), Les Rospects (Plougonvelin)

Lieu-dit : Les Rospects, Prédic

Batterie lourde codée M.K.B. "Portzic I" (4 canons de de 10,5 cm sous casemates de type 671 SK) (B 330) (2 / M.A.A. 262), Le Portzic (Brest)

Lieu-dit : Le Portzic

Batterie lourde codée M.K.B. "Portzic II" (3 canons de 15,2 cm sous casemates de type 669 SK) (B 332) (6a / M.A.A. 262), Le Portzic (Brest)

Lieu-dit : Le Portzic

Batterie lourde codée M.K.B. "Portzic III" (3 canons de 8,8 cm sous casemates de type 671 SK) (B 331) (6b / M.A.A. 262), Le Portzic (Brest)

Lieu-dit : Le Portzic

Blockhaus de type Vf pour groupe électrogène / système optique de communication, sur la hauteur à l'ouest, Déolen (Locmaria-Plouzané)

Lieu-dit : Déolen

Adresse : sur la hauteur à l'ouest

Champ de bataille de la "bataille de Brest" (Brest)

Ensemble fortifié dit "Festung Saint-Malo"

Fortifications d'agglomération (Brest)

Groupe défensif côtier "Aber Wrach" codé "A" / "Av" (Lesneven)

Groupe défensif côtier "Crozon" codé "Cr" (Crozon)

Groupe défensif côtier "Saint-Renan" codé "Re"

Groupe défensif côtier de Morlaix codé Mo

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.