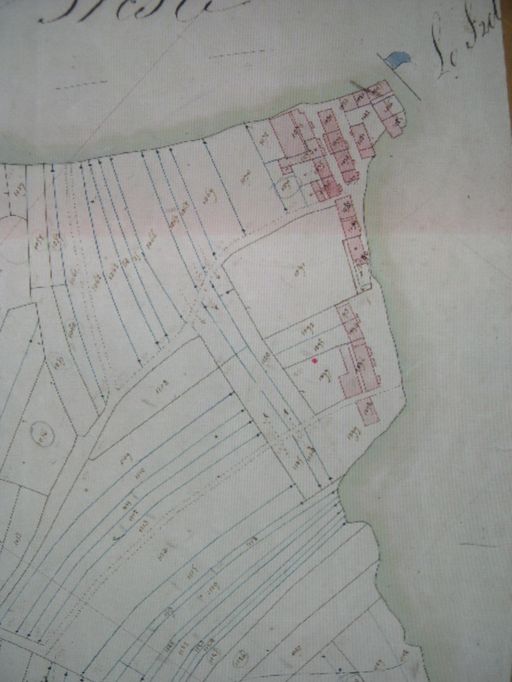

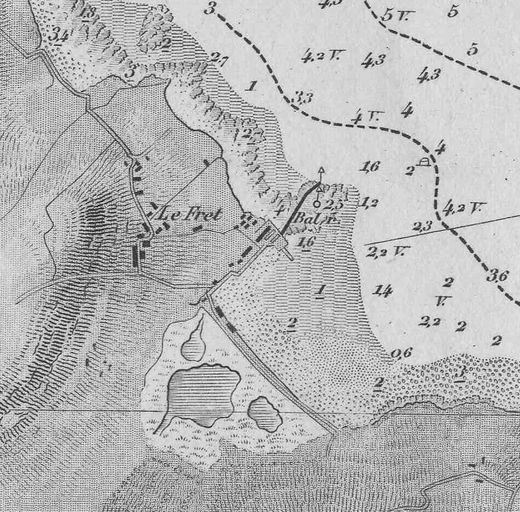

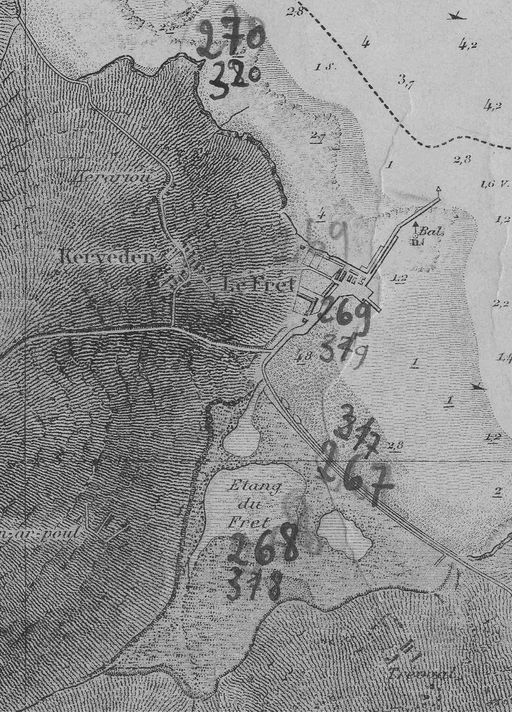

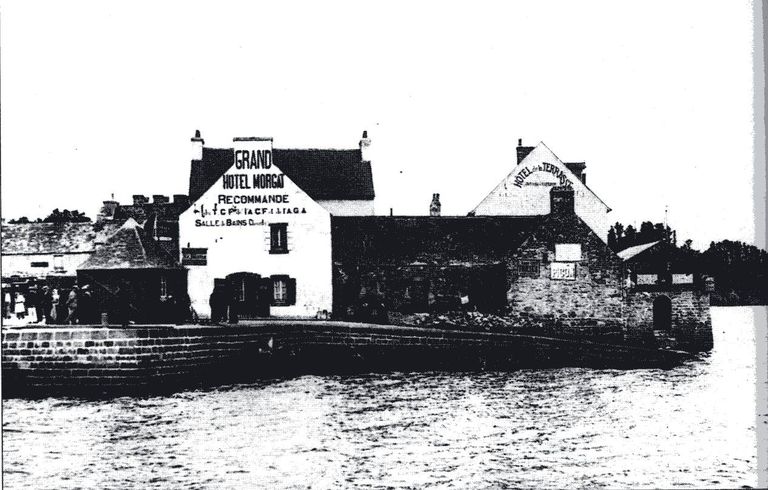

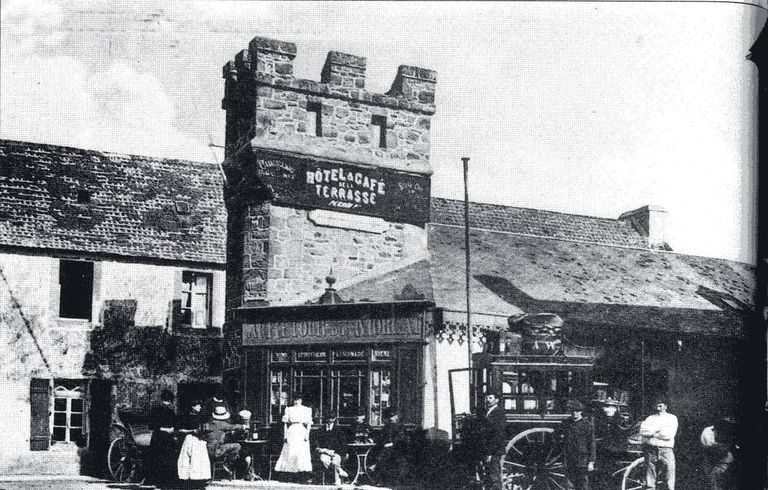

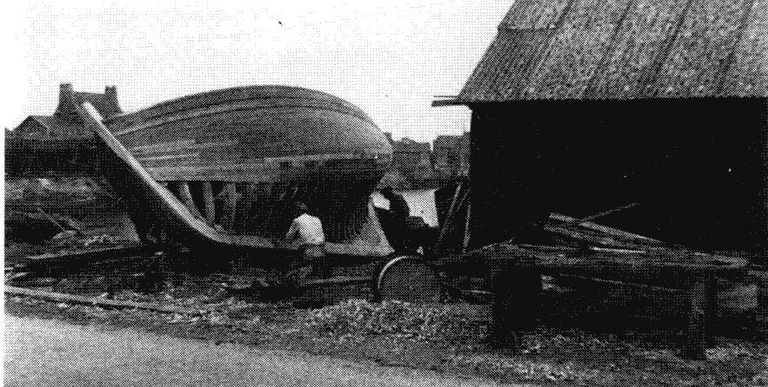

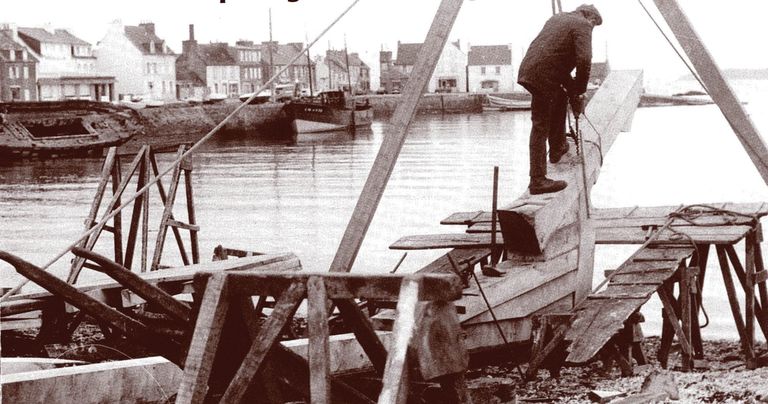

L´écart du Fret est situé sur le littoral nord de la commune de Crozon. C´est en fait un petit port implanté au fond d´une anse aux eaux profondes (l'anse du Fret), abritée à l´ouest par l´Île Longue et largement ouverte sur la partie méridionale de la rade de Brest. Le site est constitué d´une lagune barrée par un cordon de galets située en arrière d´un pointement rocheux sur lequel s´est établi le port. Dans la première moitié du 19e siècle, le lieu ne compte qu´une dizaine d´habitations. La population se concentre dans le petit hameau rural de Kervéden, au-dessus du Fret. Lors du recensement de 1926, Le Fret a 148 habitants. Les hommes sont pêcheurs ou commerçants. En 1954, sa population atteint 184 personnes et les actifs travaillent alors essentiellement dans le commerce et à l´arsenal de Brest. Aujourd´hui, la population du Fret peut être estimée à une centaine d´habitants. Le site portuaire n´a pratiquement plus d´activité et n´est faiblement animé que durant la belle saison, au moment de l´arrivée du bateau assurant la liaison quotidienne avec Brest. Depuis la fin du 18e siècle (date de création du port militaire de Brest), Le Fret est totalement dans l´orbite du grand port militaire du Ponant qui s´y approvisionne en farine et en chaux (gisements affleurants de calcaire aux alentours). En retour, il expédie les marchandises indispensables aux habitants de la presqu´île (bois, charbon...). A partir du milieu du 19e siècle et jusqu´au milieu du 20e siècle, Le Fret devient un port à part entière et non plus un simple lieu de transbordement, comme c´était le cas jusque-là, car l´économie de la presqu´île s´est développée et diversifiée. Le Fret assure alors pendant un siècle (1850-1950) une triple fonction portuaire de cabotage, de pêche et de transport de passagers. Port de cabotage : le Fret reçoit des blés importés de Brest et réexpédiés sous forme de farine après transformation des grains par les moulins des alentours (moulins à vent principalement et moulin à marée du Fret). Le Fret continue à importer des produits pour la consommation des habitants de la presqu´île (bois, houille, alcool, sel...). En retour, sont exportés des grains, des pommes de terre et du poisson. Port de pêche : la pêche de la sardine et la drague des huîtres dans la rade prennent à cette époque une place prépondérante dans l´activité du port. Port de transport de passagers : au Fret, les touristes débarquent de plus en plus nombreux. Ils arrivent de Brest et se dirigent vers Morgat et secondairement Camaret. Débarquent également des militaires (personnel des forts et batteries) et des maçons, pour la construction des infrastructures militaires et portuaires qui se multiplient. Dans la seconde moitié du siècle, pour faire face au trafic, des lignes régulières de vapeurs relient Brest au Fret. C´est à cette époque qu´une cale, des quais et un môle sont réalisés. Au début 20e siècle, le port connaît son apogée. Les pêcheurs locaux se lancent dans des pêches plus rémunératrices : celle de la langouste et de la coquille Saint-Jacques. Le Fret devient aussi un port de construction navale réputé : quatre chantiers sont en activité localement et se spécialisent dans la construction de langoustiers et de coquilliers (à mettre également en relation avec l´essor de la pêche à Camaret). Enfin, l´intérêt économique du port de transbordement du Fret pour la presqu´île est affirmé en 1923 avec l´arrivée du chemin de fer sur les quais (ligne de Châteaulin-Camaret), pour assurer les exportations de la production agricole (grains, pommes de terre), de la pêche et surtout pour faciliter les communications lors de la période estivale. Aujourd´hui, Le Fret est endormi et le site ne connaît qu´un léger regain d´activité lors de la saison touristique. Les difficultés d'accostage à marée basse de vives eaux limitent le développement du trafic de passagers. Pourtant, sur le plan patrimonial, cet écart présente un intérêt notable car une partie des héritages de son histoire maritime est encore visible et, dans l´ensemble, ceux-ci sont peu remaniés (gare, villas, hôtels, infrastructures portuaires, digue et écluse de l´ancien moulin à marée). D´autres héritages sont en sursis, comme les cabanes du dernier chantier naval en place (chantier Stipon) et le cimetière de bateaux du sillon.

- enquête thématique régionale, Inventaire du patrimoine maritime de Crozon Roscanvel Camaret Clohars-Carnoët Larmor-Plage et Sené

-

Ministère de l'EquipementMinistère de l'EquipementCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- (c) Ministère de l'Equipement

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne - Crozon

-

Commune

Crozon

-

Dénominationsécart

-

AppellationsLe Fret

-

Parties constituantes non étudiéesmaison

-

Période(s)

- Principale : 18e siècle

- Principale : 19e siècle

- Principale : 20e siècle

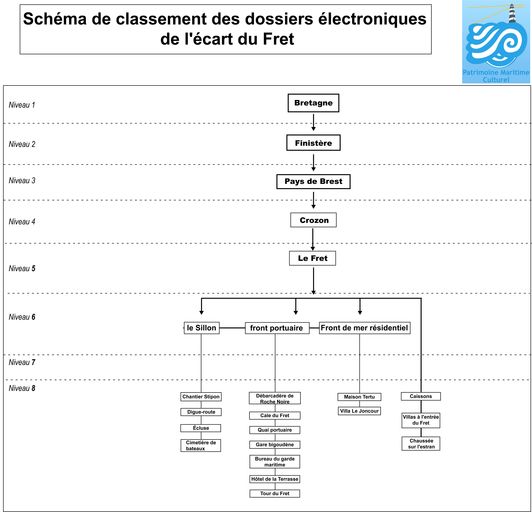

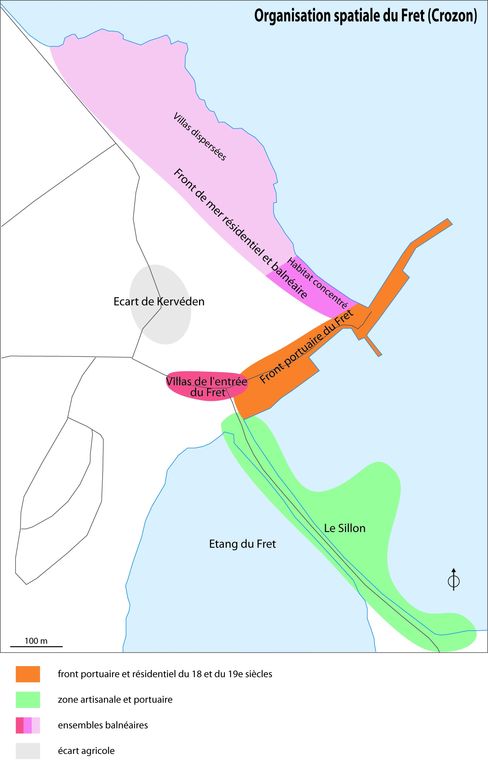

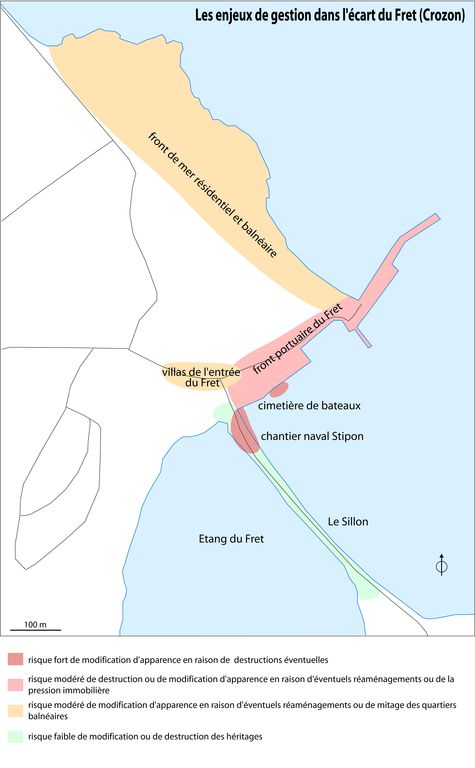

Malgré sa modestie, l´écart du Fret comprend trois zones bien distinctes (document 2) : un front portuaire, un front de mer résidentiel au nord-ouest et le sillon de galets au sud-est, sur lequel étaient installés plusieurs chantiers navals.

Données complémentaires architecture PATMAR

- REFC CRO16

- THPA Transit terre/mer ; Vie des populations littorales ; Protection contre l´érosion côtière ; Activités artisanales et industrielles liées à la mer ; Activité balnéaire de loisirs et de santé

- PROJ

- MENA

- PMEN

- DREC

- AVIS

- INGP intérêt de mémoire ; intérêt paysager et pittoresque ; intérêt technique

- PING L´écart du Fret, en raison de sa faible extension et des remaniements peu nombreux, est représentatif de ce qu´étaient nombre de petits ports du Finistère au début du 20e siècle. L´urbanisation n´a en effet gagné ici ni le sillon, ni les zones avoisinantes, ni la lagune qui n´a pas été comblée (à la différence de ce que l´on observe à Camaret et à Morgat). L´intérêt majeur du site réside dans la richesse et la diversité des héritages présents (infrastructures portuaires, habitats des populations vivant de la pêche ou du cabotage, maisons de villégiature, cimetière de bateaux, ateliers de chantier naval...).

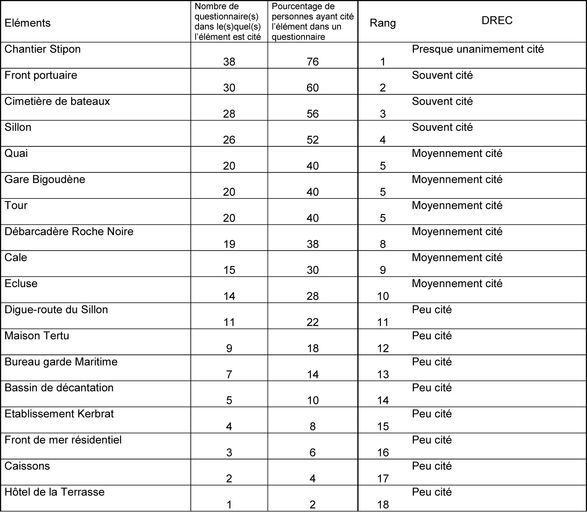

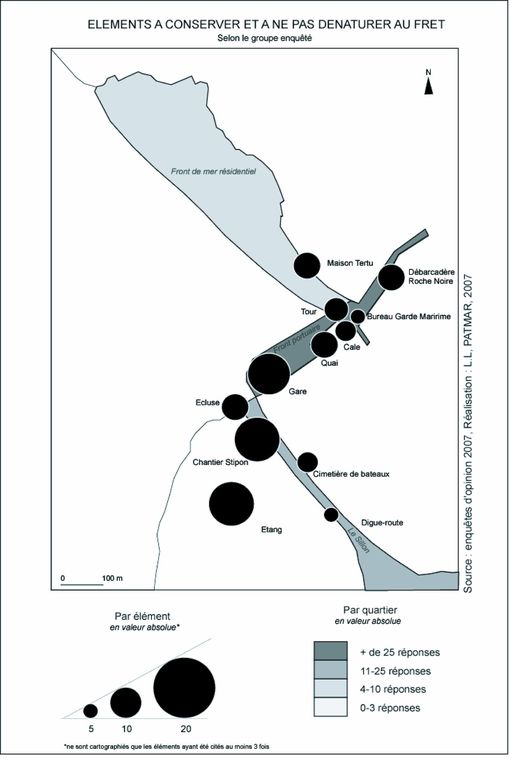

- RECO Le site du Fret possède un intérêt patrimonial spécifique autre que les seules cabanes de construction navale de son sillon, pour la défense desquelles une association a été créée dans les années 1970. Au Fret, on peut aisément mettre en évidence une structure d´urbanisation portuaire caractéristique de l´ensemble des petits ports bretons et vulnérable face aux risques de modification de l´apparence extérieure des bâtiments : - modestes constructions en pierre sur le site, datant des 17e et 18e siècles (magasins de pêche, presses à sardines) tandis que le port n´est encore que d´échouage. - implantation d´infrastructures portuaires de plus en plus imposantes à partir de la seconde moitié du 19e siècle (quai, mole, cales), accompagnées par le remaniement des maisons anciennes faisant office de petit front portuaire et par la construction d´un embryon de front de mer résidentiel au début du 20e siècle. Si la pêche et l´ostréiculture ont joué un rôle non négligeable dans l´animation du port, c´est surtout sa fonction de transit terre-mer (voyageurs à destination de Morgat, exportation de produits agricoles et de matériaux pour Brest) qui explique l´importance de son quai et de ses cales de déchargement. L´ensemble est resté quasiment dans son état du début du 20e siècle : c´est un fait presque unique. Le port du Fret est situé aujourd´hui à l´écart des grands trafics économiques et touristiques qui animent la presqu´île. Son bâti de front de mer et ses infrastructures portuaires, son cimetière de bateaux et ses cabanes du sillon pourraient être considérés comme un micro ensemble portuaire du 19e siècle à valeur pédagogique (lisibilité dans le bâti). Dans cette perspective, une attention particulière doit être portée à la rénovation des façades de front de mer, à la signalisation, au maintien des cabanes de construction navale... ces éléments étant considérés comme faisant partie d´un tout dont il faut conserver la cohérence fonctionnelle et paysagère héritée (voir document 5). Dans une même perspective, on pourrait également créer plusieurs petits sites d´informations historiques destinés à faire comprendre le fonctionnement du port à l´apogée de son activité (chantier Stipon, écluse, gare, bureau du garde maritime, Tour du Fret). L´esprit de ces recommandations est en accord avec les souhaits de la majorité des personnes interrogées sur le site du Fret en avril 2007 (se reporter aux conclusions de l´enquête de perception en annexe).

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Ministère de l'Equipement

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

Bibliographie

-

BONNEAU, Marie-Françoise. Le Port du Fret, de 1845 à nos jours. Spezet : éd. Keltia Graphic, 1995.

p. 9 -

Site Internet www.infobretagne.com/crozon.htm. Consultation : décembre 2006.

-

Site Internet www.insee.fr . Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. Consultation : janvier 2007.

Périodiques

-

CELARIE, Martine. Les 30 années glorieuses du port du Fret. Au temps des coquilliers. Crozon : Le Presqu´îlien, juillet-août 2000, n° 77.

p. 46-47

Contient

- Bassin submersible de décantation, aujourd'hui détruit, le Fret (Crozon)

- Caissons de l'anse du Fret (Crozon)

- Chaussée sur l'Estran (Crozon)

- Front de mer résidentiel du Fret (Crozon)

- Front portuaire du Fret (Crozon)

- Maisons de villégiature de l'entrée du Fret (Crozon)

- Quartier du Sillon, le Fret (Crozon)