Le toponyme "Lesquélen" est constitué de "les", "lez" qui fait référence à la cour d’une résidence aristocratique (c’est un marqueur du Haut Moyen Age) et "quélen", "kelenn" qui signifie le houx, espèce d'arbustes ou de petits arbres, à feuillage persistant que l’on trouve dans les sous-bois.

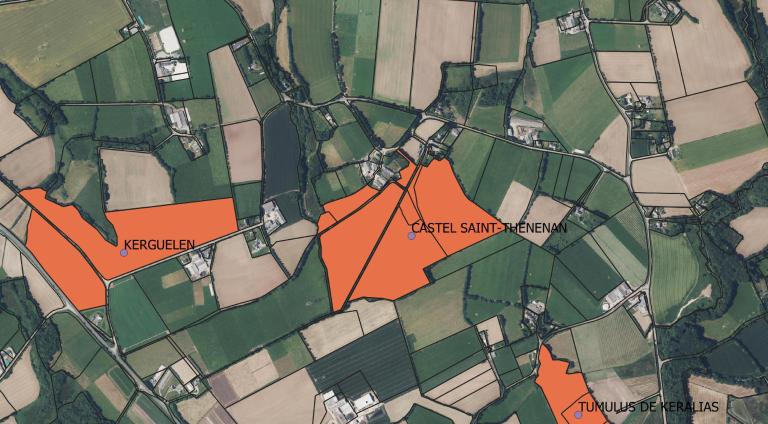

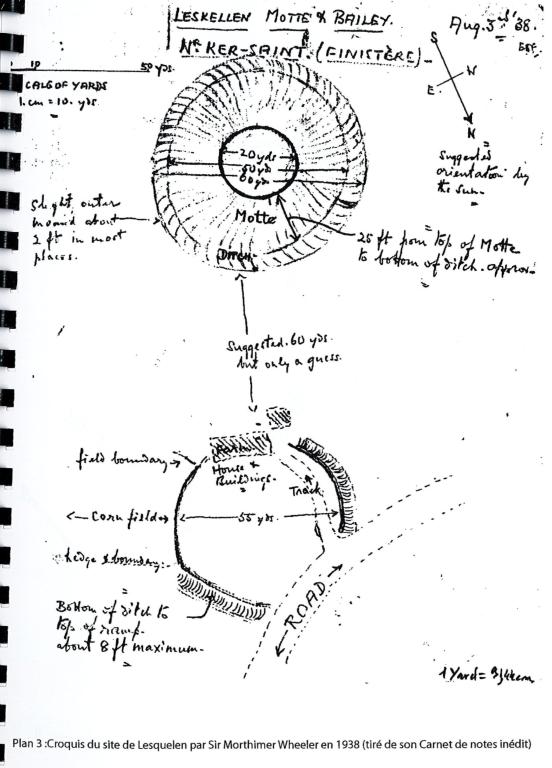

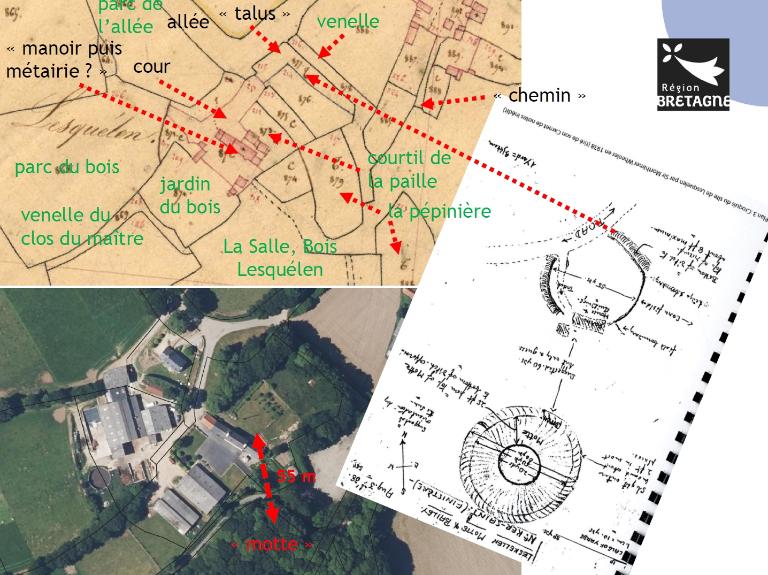

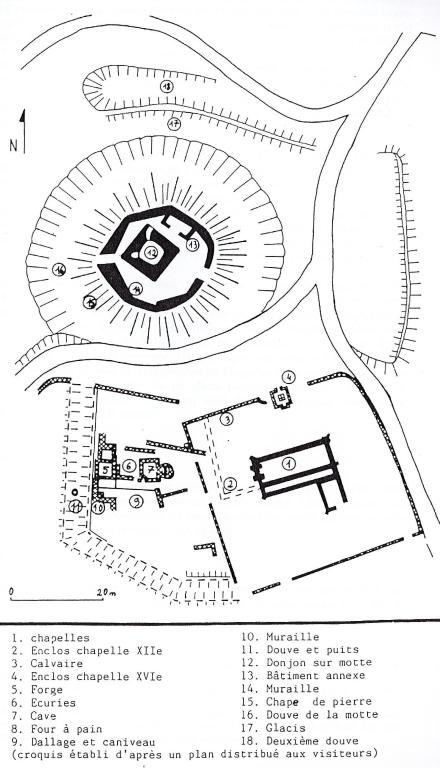

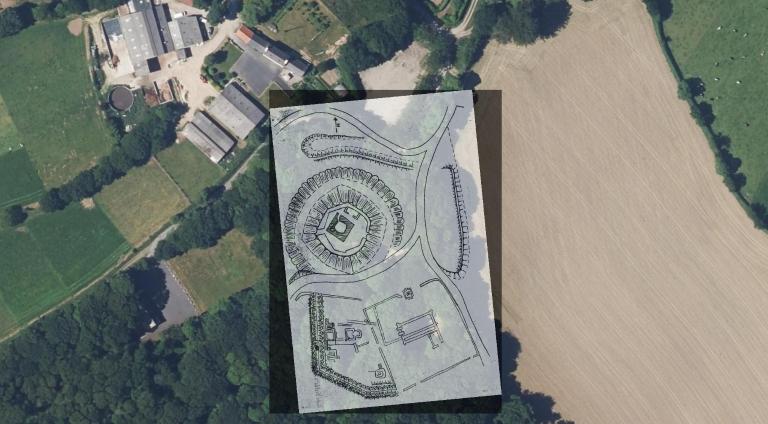

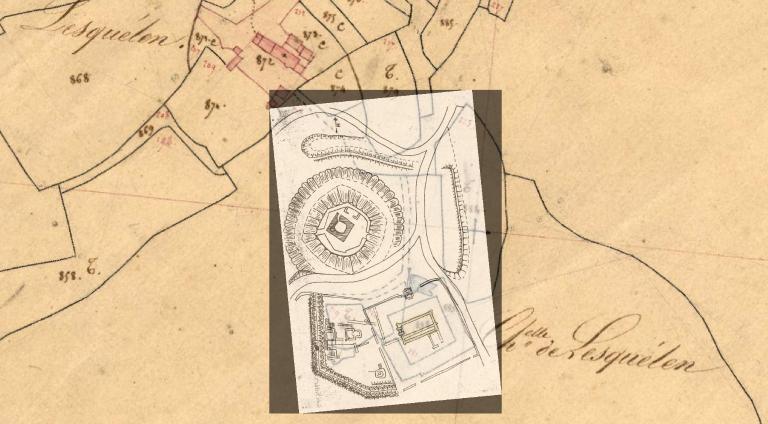

Datable des 11e et 12e siècles, le château à motte et basse-cour de Lesquélen à Plabennec regroupait différentes fonctions : résidentielle (habiter noblement), militaire (contrôler un territoire), économique et politique (représenter le cheffe-lieu, symboliser le pouvoir du seigneur), religieuse (financer et organiser les offices dans la chapelle), culturelle et économique (rassembler la population). A cette époque, la paroisse primitive de Plabennec regroupe les territoires de Plabennec, Kersaint-Plabennec et Le Drennec. Symbole du pouvoir seigneurial pour les familles détentrices des terres de Lesquélen jusqu’au 18e siècle, la motte a été conservée jusqu’à nos jours. A Plabennec, une enceinte circulaire est également partiellement conservée au lieu-dit "Créac’h Voudenn", la colline de la motte (seigneurie de la Motte).

La chapelle Notre-Dame de Lesquélen et son calvaire sont reconstruits au 16e siècle. D'après les fouilles archéologiques, deux voire trois chapelles se sont succédé au même emplacement : la tradition localise ici un oratoire - lieu consacré à la prière - sur la motte, fondé au 7e siècle par saint Ténénan.

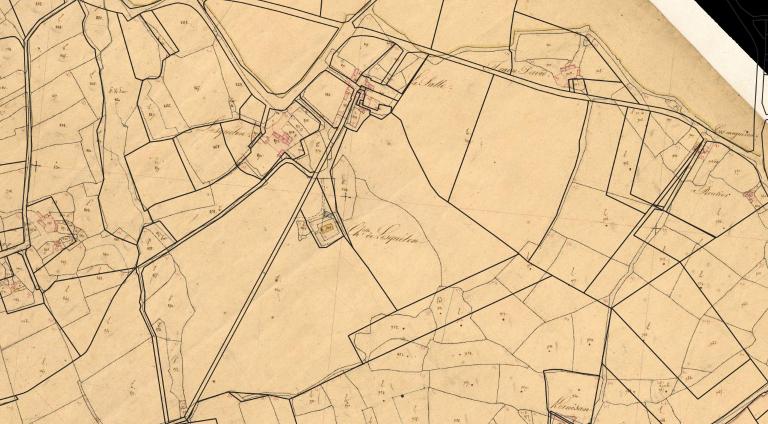

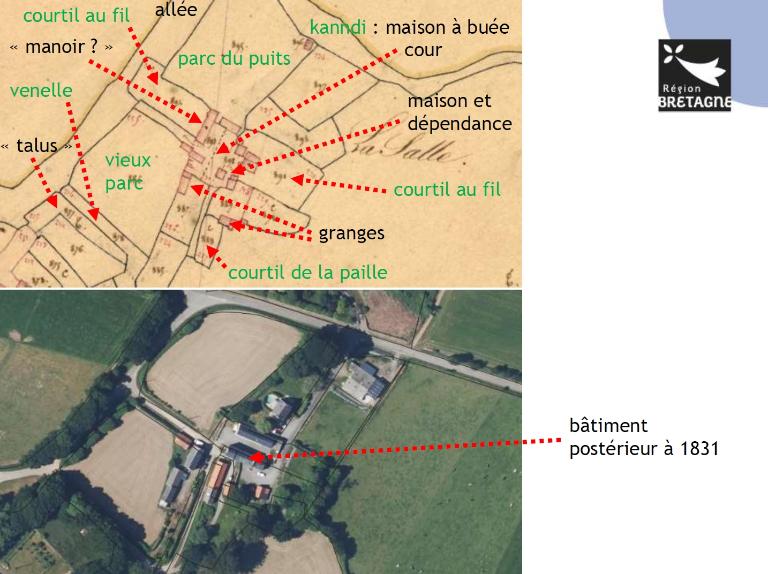

En 1618, dans un aveu des terres de la famille de Maillé qui possèdent les terres nobles de Lesquélen, il est fait mention d’une maison nommée la "Cave de Lesquellen" avec "jardin entouré de murailles" située dans la basse-cour. Dans cette demeure - de nos jours réduite à l’état de vestiges - sont vendus pour le compte du seigneur, des vins exemptés des impôts et billots (imposition sur les boissons, pour le duc puis pour le roi). Cette maison pourrait être une hôtellerie, établissement fournissant le gîte et le couvert moyennant paiement. L’hôtellerie pourrait être associée au pardon de Saint-Ténénan.

Après la vente de la chapelle comme bien national, cette dernière est abandonnée puis ses matériaux sont vendus. Au 19e et au 20e siècles, le sanctuaire de Notre-Dame de Lesquélen continue cependant d’être fréquenté lors de la procession de saint Ténénan. En 1884, son clocher s’écroule.

A la fin des années 1960, la motte est menacée par l’aménagement de routes alors que la commune de Plabennec commence son remembrement. René Sanquer, professeur d’histoire antique à l’Université de Bretagne Occidentale signale le site de Lesquélen à la mairie de Plabennec et à la Direction des Antiquités préhistoriques et historiques de Bretagne. Convaincue de l’intérêt historique du site, la commune acquiert les parcelles de la motte et de la chapelle. Des fouilles archéologiques sont menées entre 1970 et 1983 sous la direction de l’abbé Joseph Irien (Job an Irien), aumônier au lycée de l’Harteloire à Brest puis d’Ann Dornier, archéologue qui avait participé en 1977 à la fouille de la chapelle Saint-Guévroc à Tréflez. C’est l’une des premières grandes fouilles de la période médiévale en Bretagne. Le site archéologique est classé au titre des Monuments historiques en 1978.

Des associations de Plabennec comme Son’j (histoire, archéologie, patrimoine, culture) et Kroaz-hent se sont intéressées au site archéologique de Lesquélen.

Patrick Kernévez, historien spécialiste des châteaux bretons, a particulièrement bien étudié à partir des années 1990-2000 l’histoire des seigneurs de Lesquélen.

Régis Le Gall Tanguy a consacré en 2004-2005 son mémoire de Master 1 d’archéologie de l’Université de Poitiers à une relecture critique du site à motte de Lesquélen.

En avril 2021, une étude documentaire et historique menée par Michel Brand’Honneur, historien spécialiste des mottes et muséographe a été lancée à la demande de la commune de Plabennec avec pour objectif de valoriser le site archéologique de Lesquélen à moyen terme. Une restitution publique a eu lieu à Plabennec le 13 octobre 2022. A ce jour (8 mars 2023), nous n’avons malheureusement pas pu consulter cette étude.

Un cours du Master 1 Langues et Cultures Celtiques en Contact de l’Université de Bretagne Occidentale consacré à l’Inventaire du patrimoine, l’onomastique et l’archéo-toponymie a permis d’étudier le site archéologique de Lesquélen en janvier 2023 et de mettre à jour le dossier d’Inventaire du patrimoine.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.