Origine et histoire du pèlerinage

La légende raconte que la Vierge serait apparue à différentes personnes de la région de Quimper, demandant qu’on lui bâtisse une chapelle dans un lieu situé entre deux bois. Tandis que plusieurs tentatives échouent ailleurs, c’est à Spézet que l’on réussit à construire un sanctuaire, la chapelle Notre-Dame du Crann, ou chapelle Notre-Dame du bois si l’on admet l’origine celtique du mot « crann », sa signification (« bois ») renvoyant à la forêt qui recouvre alors une partie des Montages noires.

Une autre tradition veut que la chapelle ait été construite vers le milieu du 13e siècle, à l’initiative du seigneur des lieux, Bernard du Chastel, à son retour de croisade, pour remercier la Vierge de l’avoir guéri de la peste contractée durant son voyage. Le trésor de reliques attesté au 16e siècle dans cette chapelle[1] évoque fortement la Terre sainte et pourrait corroborer cette version des faits. Conservée jusqu’au 18e siècle au moins mais aujourd’hui disparue, cette exceptionnelle collection comprenait notamment des reliques de la Vierge, du Saint-Sépulcre et de la Croix du Christ[2].

L’un comme l’autre de ces miracles sont alternativement présentés comme étant à l’origine de la chapelle Notre-Dame du Crann et du succès de son pèlerinage qui culmine au moment des pardons, et en particulier du grand pardon, le dimanche de la Trinité (le premier dimanche après la Pentecôte). Mais les reliques constituent sans doute une clef d'explication du pèlerinage bien plus convaincante, car par leur caractère exceptionnel, elles devaient attirer un très grand nombre de pèlerins.

A la date de cette enquête (2022), ce pardon très ancien est toujours célébré. Mais s’il attire encore des centaines de pèlerins au début des années 1990, il ne rassemble plus en 2022 que quelques dizaines de personnes.

On ignore depuis quand il existe exactement mais il a probablement déjà cours depuis longtemps quand, par une bulle datée du 1er août 1681, le pape Innocent XI accorde " Plenière indulgence & remission de tous leurs pechez, à tous Fideles de l'un et l'autre sexe : qui vrayement penitens, confessez & communiez, visiteront dévotement la Chapelle de Nostre Dame de Crann (…) le jour de la fête de la Ste Trinite ". Cette indulgence plénière stimule sans doute la fréquentation de la chapelle le jour de la Sainte Trinité, ainsi que les oblations versées par les fidèles, contribuant ainsi à l’enrichissement du sanctuaire, qui permet d’importants embellissements. Elle est renouvelée un siècle plus tard, à un moment où ce type de faveur se tarit ailleurs et n’est plus désormais accordé qu’aux sanctuaires mariaux d'une certaine importance[3].

En 1772, on célèbre dans cette seule chapelle une douzaine de pardons, correspondant aux nombreuses fêtes mariales, en plus de celui de la Sainte Trinité. Ce dernier est le plus important et donne lieu à des rites spécifiques qui évoluent au fil du temps. Au 20e siècle, il devient le principal pardon de la chapelle Notre-Dame du Crann.

Aspects matériels du grand pardon de Notre-Dame du Crann

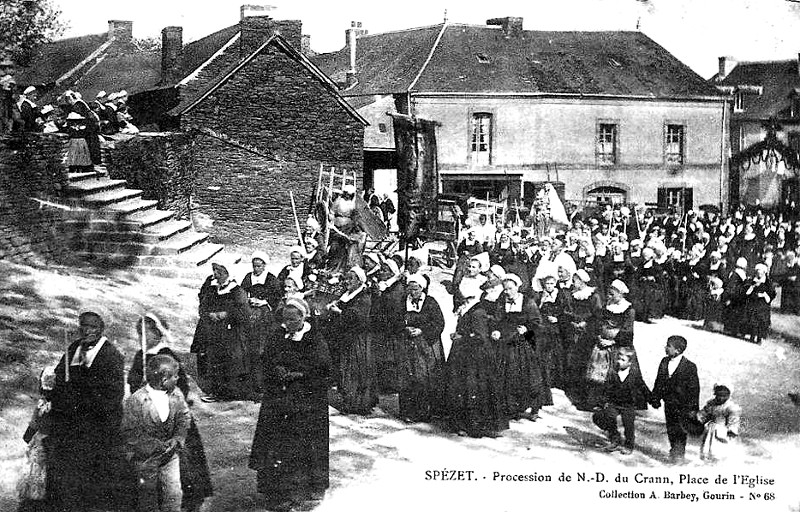

Un certain nombre d’objets, portés en procession le jour du grand pardon, sont aujourd’hui conservés dans la chapelle Notre-Dame du Crann ou dans l’église paroissiale. Ils témoignent indirectement de pratiques dont certaines se maintiennent jusqu’au début du 21e siècle. La procession partait de la chapelle après la célébration des vêpres en milieu d'après-midi et rejoignait l'église paroissiale pour la bénédiction du Saint-Sacrement[4], étape classique dans le déroulement des pardons. Le cortège prenait ensuite le chemin du retour vers la chapelle pour y replacer la statue de Notre-Dame du Crann.

Statue de dévotion et de procession, par l'intermédiaire de laquelle les fidèles adressent leurs vœux à la Vierge, Notre-Dame du Crann est, par son importance symbolique, le premier de ces objets de pardon. Toujours en place dans le grand retable du chœur de la chapelle, elle est portée en procession jusqu’en 2006. Une statuette de procession de la Vierge à l’Enfant, en alliage cuivreux, datée du 19e siècle compte également parmi les objets liés au pardon, sans qu’on sache exactement quand son usage prend fin. Plusieurs bannières représentant Notre-Dame du Crann se trouvent aussi toujours dans l’église paroissiale, comme celle offerte en 1963 par un donateur en remerciement d’une guérison mais aussi deux autres plus anciennes, l’une faisant office de bannière paroissiale, l’autre étant plus sûrement rattachée à la chapelle.

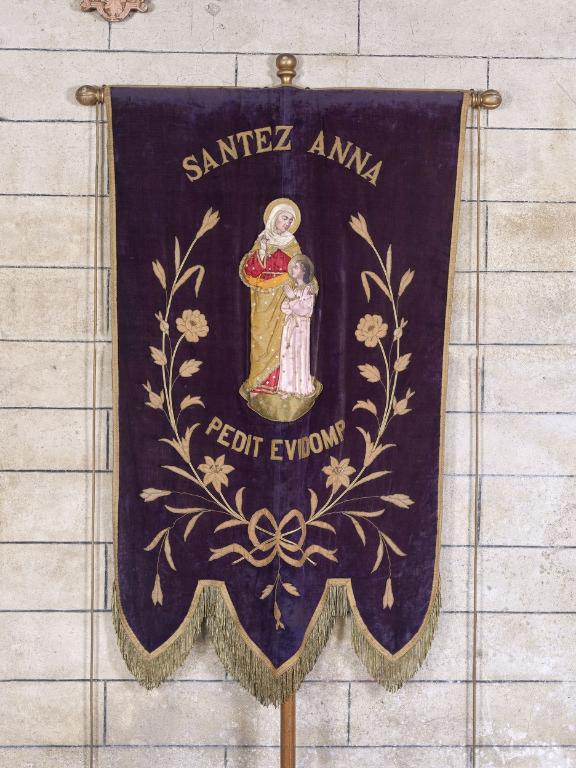

Deux reliquaires, dédiés à saint Tranquillin d’une part et à saint Victor et sainte Constance de l’autre, sont également conservés dans l’église paroissiale. Visibles sur des clichés qui représentent le pardon au 20e siècle, ils occupaient une place importante dans la procession : on faisait passer dessous des enfants ou des mères avec leurs bébés, selon une pratique qu’on retrouve ailleurs en Basse-Bretagne, comme sur le parcours de la troménie de Locronan. D’autres objets moins spécifiques et plus sériels témoignent également du pardon tel qu’il était pratiqué au 20e siècle : une statue en plâtre de sainte Anne et la Vierge, une autre de sainte Thérèse et deux bannières sur ces mêmes thèmes, autant d’éléments qui reflètent les cultes en vogue en Bretagne, comme dans le reste de la France, au tournant des 19e et 20e siècles. Enfin, trois manteaux sont présentés dans la chapelle, illustrant une pratique ancienne mais qui s'est maintenue jusqu'en 2016, consistant à habiller la statue de procession le jour du pardon.

Certains objets ont disparu comme une croix de procession en argent du 16e siècle, mentionnée en 1959 dans le Répertoire des églises et chapelles du diocèse de Quimper et Léon[5] ainsi que le reliquaire qui renfermait les précieuses reliques évoquées plus-haut.

Il est enfin important d'évoquer un aspect saillant du pardon de Notre-Dame du Cran, toujours vivant en 2022 : l’offrande à la Vierge des mottes de beurres collectives[6]. Autrefois au nombre de trois, ces mottes de beurre représentaient les trois quartiers de Spézet, tout en renvoyant à la Sainte Trinité. Une semaine avant le grand pardon, le fabricien de la chapelle du Crann désignait pour chaque quartier deux quêteuses, une femme mariée et une jeune fille, chargées de collecter du beurre nouvellement baraté dans tous les villages. Le beurre ainsi recueilli était apporté l’avant-veille du pardon dans la chapelle pour y être modelé sous la forme de grandes mottes décorées à l’aide de moules puis exposées sur les autels de pierre. Ces mottes étaient vendues aux enchères à l’issue de la grand-messe par le fabricien qui montait sur l’emmarchement du calvaire. On observe cette tradition qui semble remonter au 19e siècle dans d’autres paroisses de Cornouaille : dans le Poher, à Saint-Hernin et Cléden-Poher ; dans le pays de Quimper à Gourlizon et Plonéis. Le calvaire au pied duquel se déroulait cette vente à la criée et qui jouxtait autrefois l'enclos dans sa partie ouest, est déplacé de l'autre côté de la route, lors de l'aménagement de cette dernière, sans doute au tout début du 20e siècle.

[1] Arch. dép. Finistère, 268 G 2 : inventaire des reliques de la chapelle, document datable du milieu du XVIe siècle.

[2] Ainsi que des reliques de saint Julien, saint Pierre, sainte Thècle, saint André, saint Cyprien, saint Laurent et du sépulcre de Lazare (Ibid.).

[3] Provost, Georges, La fête et le sacré. Pardons et pèlerinages en Bretagne aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Les éditions du Cerf, 1998, p. 332

[4] Le Salut du Saint-Sacrement consiste à exposer une hostie consacrée dans un ostensoir ou un ciboire et, après un temps d’adoration, à bénir les fidèles avec ces mêmes objets.

[5] Couffon, René, Répertoire des églises et chapelles du diocèse de Quimper et Léon, Saint-Brieuc, les Presses bretonnes, 1959

[6] Arlaux, Claire, « Notre-Dame du Crann en Spézet, le dernier pardon du beurre », ArMen, n°43, mai 1992, p. 22-33

Chargée d'études à l'Inventaire