Le cadre naturel

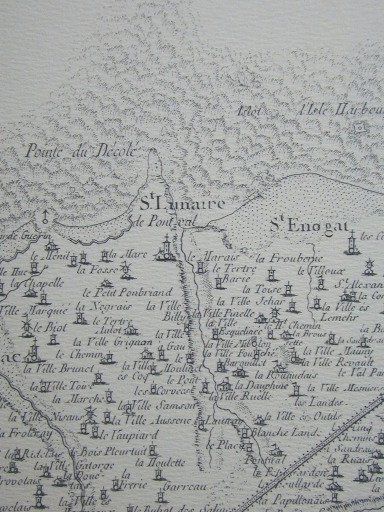

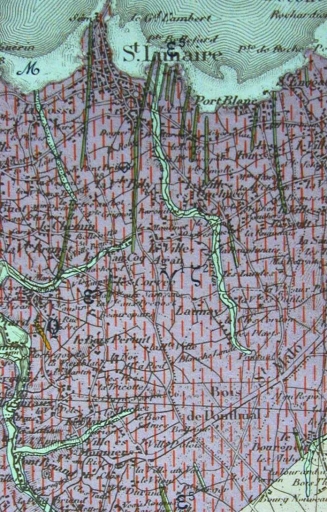

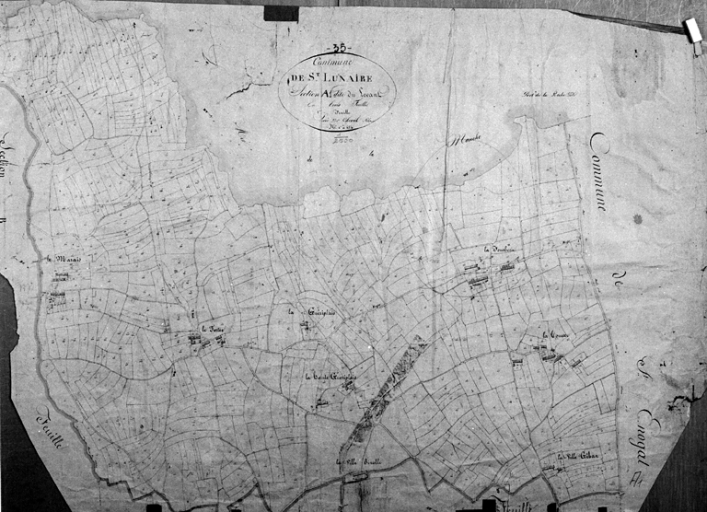

Le territoire de Saint-Lunaire s'enfonce comme un coin dans l'intérieur des terres. Le relief est peu accidenté, et décroît doucement depuis l'hinterland (excédant la cinquantaine mètres au sud de la départementale 603) vers la côte rocheuse dont les falaises du Décollé et du Nick (dominant la mer de 30 à 40 mètres) encadrent la Grande Plage. Seule entaille dans ce plateau granitique, le cours du Crévelin, dont l'aber débouchant dans la baie paraît avoir déterminé l'implantation du bourg par ses facilités de mouillage. D'après la description du territoire donnée par le géographe Ogée vers 1778, "les terres en sont exactement cultivées, si ce n'est à trois quart de lieues du bourg, où commence une lande qui est fort étendue". Les campagnes de défrichements de cette partie méridionale ont été trop tardives pour modifier l'implantation humaine (en dépit des toponymes comme les Landes), initialement concentrée dans la partie médiane du territoire. A l'exception notable du hameau de l'Aulnaye (i.e Launay), les principaux écarts mentionnés au milieu du XIXe siècle par Marteville sont proches de la côte comme la Mare, le Tertre-Barrière, la Touesse, ou situés dans la partie médiane, à l'instar de la Ville ès Quelmées, la Ville Mignon et la Ville au Coq, en bordure des voies de communication.

Eléments d'histoire

Une tradition rapportée par Guillotin de Corson veut que la paroisse de Saint-Lunaire trouve son origine dans la fondation d´un monastère, établi en 540 par l'évêque qui lui a laissé son nom. La proximité du Minihic évoquant un asile ecclésiastique ainsi que la nef romane de l'ancienne église donne quelque crédit à ce récit. La fondation de la paroisse semble contemporaine de la sécularisation du chapitre cathédral de Saint-Malo qui la possédait avant 1319.

Deux seigneuries médiévales sont mentionnées à cette époque. Pontbriand, à l'ouest, dont le site est abandonné au XVIe siècle au profit du lieu du même nom situé en Pleurtuit. Pontual, au sud, qui donne au XVIIe siècle son nom à la paroisse (Saint-Lunaire de Pontual), et dont le siège est transféré, à cette époque, à la Ville Revault. Faut-il imputer au raid des Anglais sur le Clos-Poulet en 1758 la relative rareté de l'architecture antérieure à cette date ?

Situé entre Dinard et Saint-Briac, le territoire de la commune de Saint-Lunaire sera profondément modifié par le développement de l´architecture de villégiature balnéaire qui débute au milieu du 19e siècle, à Dinard. La station, lancée en 1880, se développera au nord du bourg, sur les mielles qui bordent le rivage, formant avec les mielles de la Fourberie les deux pôles urbanisés de la commune.

Les réseaux de communication sont eux mêmes modifiés, générant de nouveaux points d´ancrage pour le bâti, contrairement à l´actuelle D 168, percée à la fin du 18e siècle à travers les bois de Pontual. Une route est établie, au milieu du 19e siècle, entre Dinard et Saint-Briac, par la jonction qui relie le Pont et la Ville Agan. Cette route intérieure, qui stimule le développement du hameau de la Ville-Agan, comme l´ancienne route de Saint-Lunaire à Saint-Briac, via La Fosse, sont négligées au profit de la nouvelle route côtière qui traverse la station (D 786), réalisée dans les années 1880. Les deux axes nord-sud qui reliaient le bourg à la route de Ploubalay et à Pleurtuit, deviendront eux aussi des axes secondaires. Vers 1930, une nouvelle route traverse la commune (D 603), joignant la route de Poubalay au pont enjambant le Frémur entre Saint-Briac et Lancieux.

La marginalisation du territoire rural, se traduit par l´abandon des nombreux chemins desservant les parcelles cultivées, au profit d´axes de communication qui désignent le pôle majeur de la commune, la station balnéaire.

Photographe à l'Inventaire