Comme l'indiquent les travaux de Jean-Yves Veillard, le palais du Commerce, qui doit également abriter l'hôtel des Postes et des Télégraphes, l'école régionale des Beaux-Arts et le conservatoire national de musique, est construit sur les plans de l'architecte communal Jean-Baptiste Martenot, puis de son successeur Emmanuel Le Ray. La première tranche des travaux (construction de l'aile ouest) débute en 1886 et s'achève en 1891 avec l'installation de l'hôtel des Postes, aux niveaux inférieurs, et de l'école régionale des Beaux-Arts, aux niveaux supérieurs.

L'achèvement des travaux est réalisé sous la direction de l'architecte communal Emmanuel Le Ray, qui propose de nouveaux dessins pour le pavillon central, en 1896 et en 1910.

Le catalogue de l'exposition De bois, de pierre, d'eau et de feu, réalisé par les archives départementales, mentionne la date de l'incendie qui ravage l'édifice, en 1911, et la deuxième tranche des travaux qui débute en 1922, avec l'aide financière de l'Etat.

En 1881, un an après le vote de la suppression de la cale du Pré-Botté, le maire de la ville Edgar Le Bastard indique, dans un exposé partiellement cité par J.-Y. Veillard, qu'il est "impossible de songer à construire sur ce vaste emplacement, sans être décidé à y placer un édifice monumental. La situation l'exige au point de vue de l'embellissement de la ville".

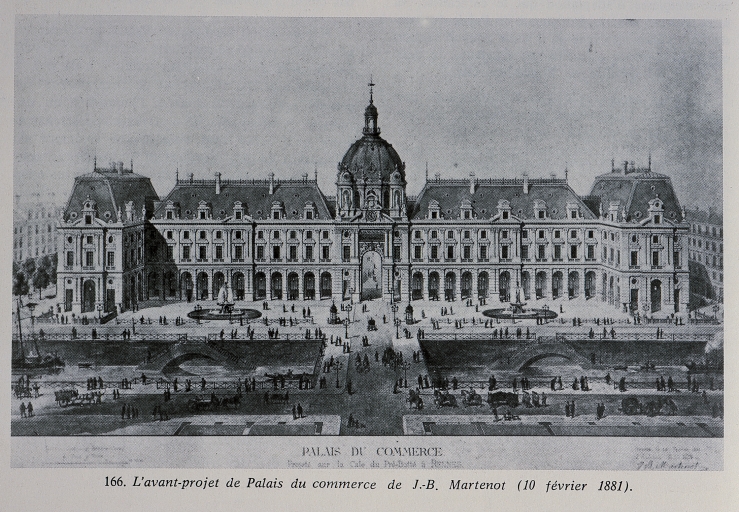

Dès 1881, l'architecte communal Jean-Baptiste Martenot présente un premier projet, connu par une élévation en perspective. L'édifice de plan en U est formé de pavillons articulés de part et d'autre d'un corps de passage axial coiffé d'un campanile. Les deux corps à 11 travées couverts de toits à quatre pans sont flanqués de deux pavillons en retour d'équerre précédés d'avant-cours délimitées par des clôtures. La façade principale est orientée au nord, vers la ville haute à laquelle l'édifice est relié par un nouveau pont. La travée centrale de chaque pavillon est accentuée par un doublement des piliers et des colonnes et couronnée par un fronton. L'avant-cour centrale, ornée de deux bassins, est également délimitée par un garde-corps qui la sépare de la rue. Pour J.-Y. Veillard, le projet est à rapprocher des élévations de la cour du Carrousel du Louvre, pour lesquels l'architecte était inspecteur des travaux sous la direction d'Hector Lefuel.

En 1885, les nouveaux projets de l'architecte, présentent des variantes, au niveau des pavillons (suppression des avant-corps marquant les travées axiales) et du corps de passage central. L'un est conçu avec un dôme circulaire dont la hauteur des frontons est diminuée, l'autre présente un dôme à quatre pans surmontant un étage percé d'un triplet de baies.

Inachevé en raison de son coût démesuré, l'édifice doit être terminé sous la direction du nouvel architecte communal, Emmanuel Le Ray, qui soumet de nouveaux plans pour le corps de passage central, en 1896. L'architecte fait le choix d'abaisser le niveau de l'arcade qui surmonte le passage traversant pour ménager une grande baie vitrée qui doit éclairer une salle des fêtes. Le projet sera critiqué par le rapporteur du conseil des Bâtiments civils, l'architecte Coquart, estimant que "l'ordonnance générale [du dôme central] paraissait moins harmonieuse". Les plans soumis par l'architecte en 1910 présentent une simplification du fronton et du dessin de la grande baie. Les plans définitifs trahissent, selon J.-Y. Veillard, une parenté avec le Petit Palais de Ch. Girault, construit pour l'Exposition Universelle de 1900. En 1911, la statue du maire Edgar Le Bastard est placée dans l'axe du passage traversant. Deux ans plus tard, la Vilaine est couverte au nord du palais ; un jardin public y est aménagé.

Architecte de la ville de Rennes (1858-1894)