Une première église est attestée au début du 11e siècle et devient possession des moines de Marmoutiers en 1197. Elle est réunie au prieuré de Sainte-Croix de Vitré au début du 13e siècle.

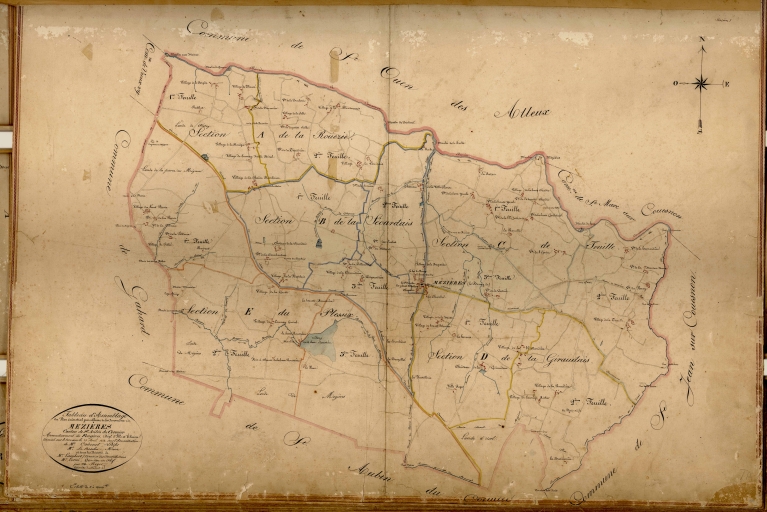

Très étendue avec ses 2474 hectares et ses 101 écarts, la commune s'est d'abord appelée Saint-Martin-de-Mézières, saint Martin étant le patron de la paroisse. Saint-Martin-de-Mézières est devenu Mézières-sur-Couesnon par décret du 20 août 1920. La commune est bordée au sud par la forêt domaniale de Saint-Aubin-du-Cormier et limitée au nord par la vallée encaissée où serpente le Couesnon. Le paysage de la commune est marqué par des collines très fréquemment boisées. Dès le 12e siècle, l'implantation de moulins sur la rivière favorise le développement de la commune jusqu'à la révolution industrielle qui amorce le déclin de l'activité.

La commune conserve quatre manoirs et châteaux encore uniquement réservés à l'habitat ce sont : La Giraudais, la Haute Touche, la Sécardais, la Ville Olivier. Un cinquième, s'il a conservé son caractère du 18e siècle est à usage agricole, il s'agit de la Courbaudais. Les autres manoirs signalés notamment dans le livre de Paul Banéat ne sont plus que souvenirs avec parfois quelques traces noyées dans des rénovations modernes.

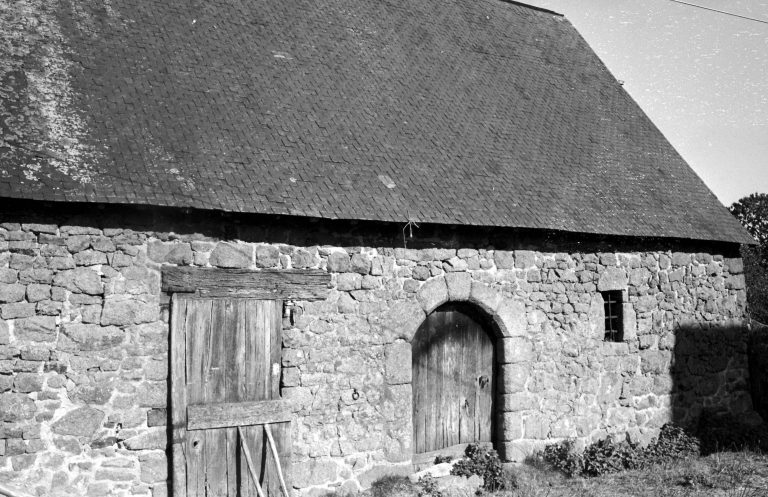

L'habitat rural modeste est typique en sa partie nord : plan rectangulaire, étable accolée au logis, grenier de l'étable plus bas que celui de la pièce commune. Les escaliers anciens ont souvent disparu. Les maisons isolées sont rares, en effet l'habitat est constitué le plus souvent d'alignements de 3 à 6 logis aspectés au sud. Fréquents sont aussi les logements uniques à l'étage desservis par un escalier extérieur en pierre, avec au rez-de-chaussée une étable ou un cellier.

On trouve également à Mézières-sur-Couesnon un habitat rural à étage. Dans ces belles constructions, l'étage habitable a souvent été converti par la suite en grenier à grains avec pour conséquence l'arrachage des cheminées monumentales. Sur les murs, on remarque des niches rectangulaires ou en plein cintre avec lavabo ou évier de granite pourvues d'un écoulement extérieur.

En général, les cheminées ont des linteaux en bois et sans décor peut-être en raison de l'éloignement du massif granitique. Cependant, souvent les consoles sont en granite de forme très variée avec en majorité double quart de rond et cavet. Dans les logis les plus pauvres, la cheminée se compose de simples traverses de bois sur des corbeaux en quart de rond. Pour la période du 17e siècle, tous les piédroits sont à larges chanfreins, grand appareil de granite, ornés de visages humains au sommet du piédroit. Sans être exclusif c'est ce genre qui domine.

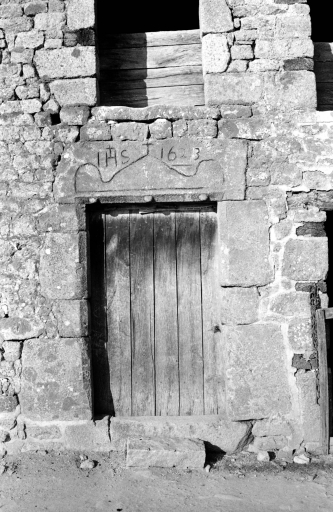

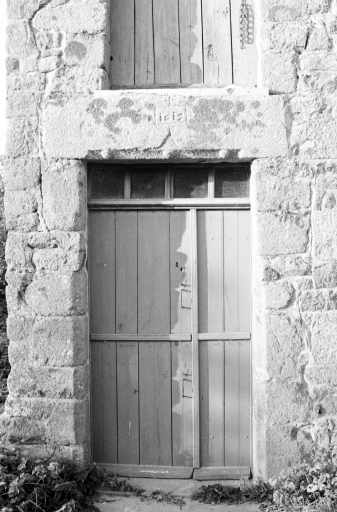

Selon l'emplacement, la variété des roches employées correspond à la nature géologique du sous-sol : granite pour la partie nord, schiste roux à l'ouest et grès armoricain plus ou moins quartzeux au sud, souvent mélange des trois sortes de matériaux. La pierre est le plus souvent employée en moellon, il y a peu de grand appareil régulier, seul le granite se prête à cette taille. Il est d'ailleurs employé en majorité pour l'encadrement des ouvertures jusqu'au milieu du 18e siècle. Par la suite on trouve soit du granite taillé mécaniquement, du bois ou de la brique. Les toits sont en majorité couverts en ardoise, mais il y avait autrefois des toitures en tuiles plates. Les toits sont à longs pans.

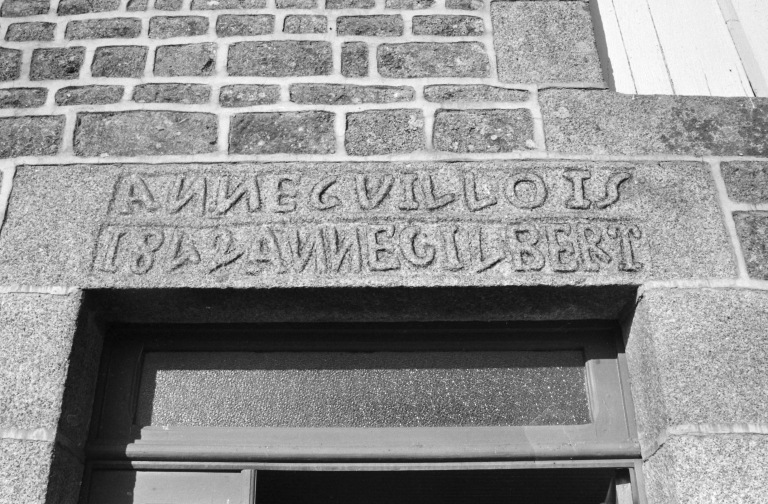

Liste des chronogrammes relevés sur la commune : 1612, 1618, 1621, 1622, 1623, 1629, 1630, 1633, 1635, 1646, 1656, 1658, 1669, 1680, 1707, 1719, 1727, 1735, 1738, 1740, 1743, 1748, 1757, 1765 (3 fois) 1770, 1771, 1773, 1782, 1789, 1790, 1821, 1823 (2 fois), 1842 (2 fois), 1846.

Photographe à l'Inventaire