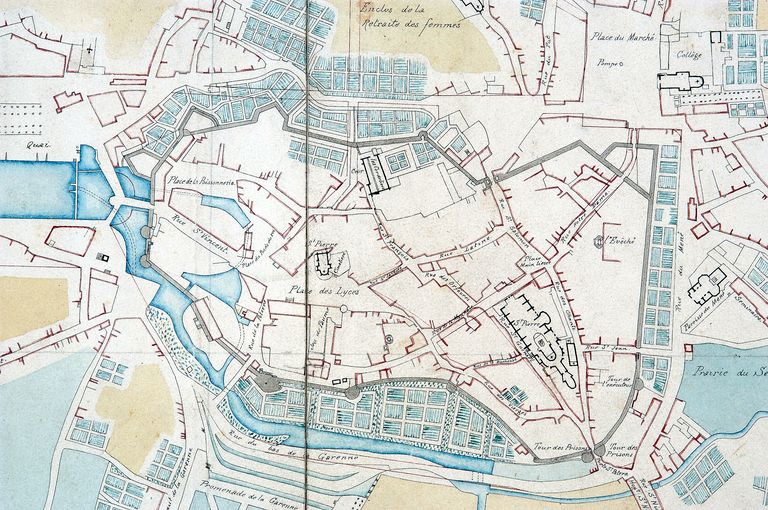

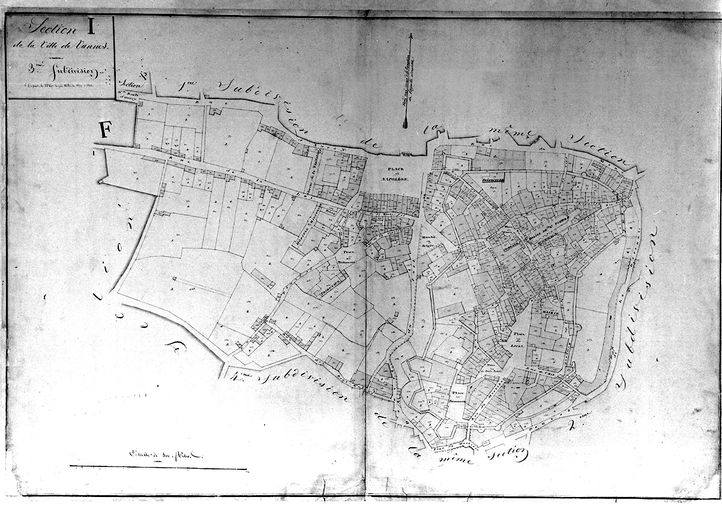

La maison connue sous le nom d'hôtellerie de Jérusalem, est la plus ancienne édifiée sur la rive sud-est de la rue des Vierges, dans l'espace afféagé longeant les remparts. Elle se compose d'abord d'un logis simple en profondeur construit en alignement partiel sur la rue des Vierges. Le type de sa façade dit à menues croisées, mais aussi la monumentale cheminée adossée au mur gouttereau révèlent une construction des années 1400. Les fenêtres carrées en continu dont les traces sont visibles au premier étage éclairaient au-dessus des allèges en croix de Saint-André, sans doute deux pièces. Au second étage, le pan de bois et la sablière de chambrée, de même que les solives formant encorbellement semblent avoir été refaites : en effet, l'encorbellement du mur latéral pignon en pierre de taille est en partie brisé à l'endroit où devait s'encastrer la sablière de chambrée d'origine. Si les allèges en croix de Saint-André ont été restituées, ce n'est pas le cas des menues croisées qui devaient les surmonter.

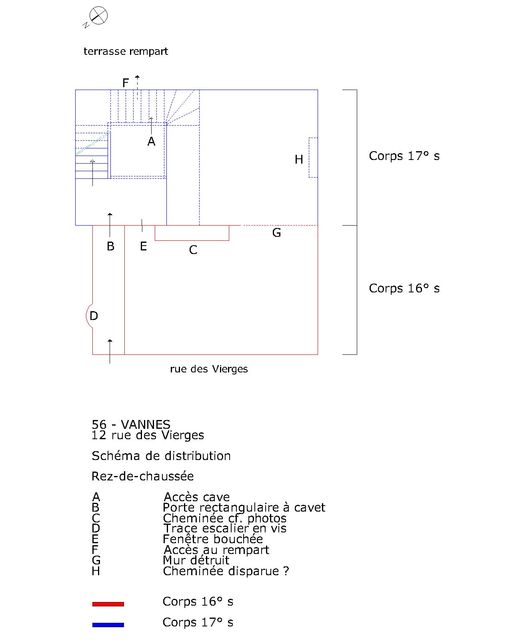

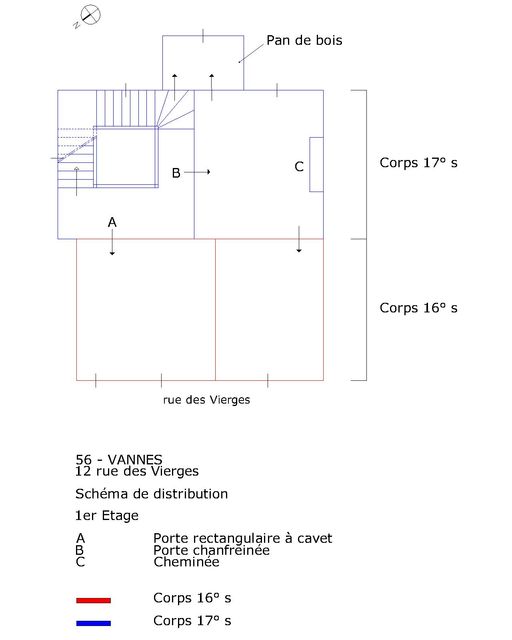

A l'intérieur, le rez-de-chaussée consiste en une seule grande pièce chauffée par la cheminée sur gouttereau encadrée à gauche (Est) d'une fenêtre, et peut-être d'une seconde fenêtre en symétrie à droite, disparue lors du percement du mur postérieur pour l'aménagement de la boutique au 20e siècle. L'escalier en vis ménagé dans le mur pignon est, dont la forme arrondie est encore visible, était peut-être dès l'origine logé dans un couloir et donc isolé de la salle, ce qui n'est pas certain.

On connaît le propriétaire de cette maison de grande qualité au milieu du 15e siècle, grâce au rentier ducal de 1455-1458 qui mentionne Guillaume Le Roux, officier ducal et trésorier général de Bretagne, déjà propriétaire d'une autre maison place Henri IV.

Dans la réformation de 1677, la déclaration de propriété est faite par Jean Bunetier, notaire et procureur royal. C'est probablement lui qui est à l'origine de l'importante campagne de travaux qui aboutit au doublement du corps principal et à la surélévation du comble en étage habitable du corps sur rue. Ce corps postérieur est essentiellement créé pour le prestige de la maison, avec son ostentatoire toit à l'impériale bien visible au-dessus des remparts : en effet, ce corps ne double pas la surface habitable, mais abrite un énorme escalier à jour central qui en occupe les deux tiers, le tiers restant étant dévolu à une seule pièce communiquant avec le corps principal sur rue. Les balustres en bois de l'escalier ne sont pas sans évoquer la forme de ceux de l'hôtel de Limur, de ceux de la Retraite du Mené, en calcaire, ou encore ceux disparus de l'escalier du palais épiscopal de la Motte. On accède à cet escalier par une porte latérale percée dans le corps sur rue, porte en saillie sur le mur dont la modénature se rattache au 17e siècle. Elle est surmontée d'une niche en calcaire.

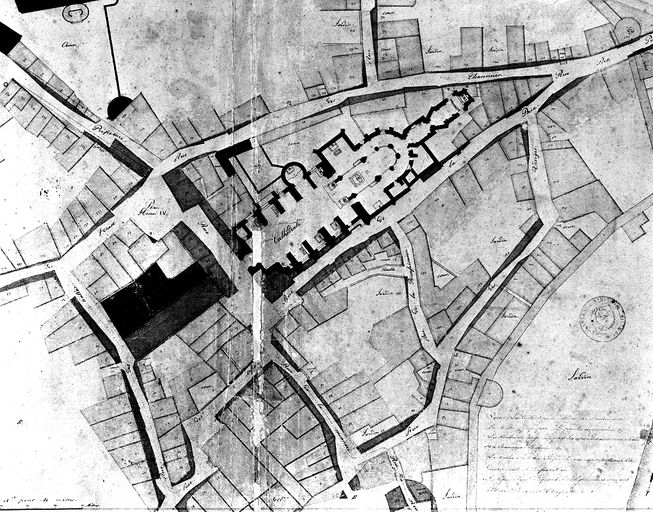

La déclaration de 1677 décrit que la maison donnait à l'ouest en 1677 sur un petit jardin avec écurie ou appentis. Elle ne décrit pas la tour Poudrière, qui en 1844 fait partie de la même parcelle. L'hôtellerie acquise lors des ventes révolutionnaires par un négociant, Julien Aupied, faisait partie des biens de la famille de Lantivy, émigrée.

Dessinatrice à l'Inventaire