Habituellement, le paysage des canaux comprend des alignements d'arbres. Si les espaces de plaine du canal du Blavet sont effectivement bordés de végétaux, en revanche l'encaissement d'autres zones ne permet pas la plantation systématique tout au long de son tracé. Dans les espaces resserrés, le Blavet est entouré de versants rocheux et forestiers, donnant un aspect naturel à ce canal.

Cet encaissement et le creusement du chenal du côté de la berge gauche du cours d'eau ont également pour conséquence la présence unilatérale du chemin de halage, limitant la pratique du halage sur le canal du Blavet uniquement à la rive gauche.

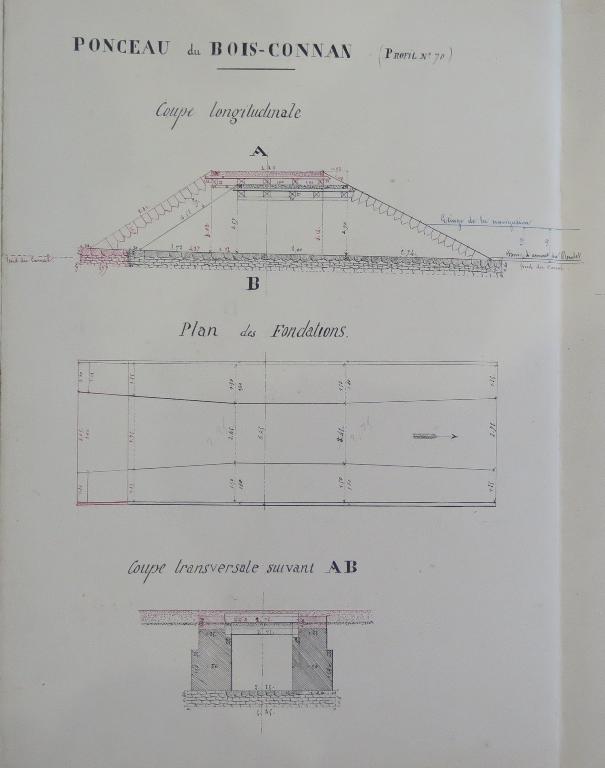

Qu'il s'agisse de halage à dos d'homme, d'animaux ou de traction à moteur, il est préférable que le chemin soit continu et sans obstacle pour cette activité, puisque la corde tirant le chaland doit être tendue depuis la berge jusqu'au bateau. Ainsi, sous les ponts franchissant le Blavet, des passages sont réservés au chemin de halage et des ponceaux et aqueducs permettent le franchissement de petits affluents. Douze ponceaux de halage ont ainsi été repérés le long du canal du Blavet : ils sont réalisés en pierre de taille de granite pour les culées et les murs de têtes (de forme oblique pour la plupart), en moellons de granite lorsque la voûte est en plein-cintre (5 ponceaux comme celui-ci ou celui-là), en béton armé lorsque les tabliers ont été repris et surmontés de garde-corps métalliques en forme de croix de Saint-André ou de barres verticales. Larges d'environ deux mètres, ils se distinguent nettement des aqueducs généralement peu visibles dans le paysage (ici ou encore là). Ces derniers, larges d'une cinquantaine de centimètres, présentent des tabliers de granite situés sous le niveau du chemin de halage, surmontant de peu le niveau des eaux du canal.

D'autres éléments en lien avec la pratique du halage sont encore repérables sur le canal du Blavet :

- les bornes kilométriques qui permettaient aux mariniers de calculer au kilomètre près, la distance parcourue et celle restant à parcourir jusqu'à la prochaine étape ;

- quelques stations pour s'arrêter entre deux journées de travail, à commencer par Saint-Nicolas-des-Eaux dont la répétition du nom sur les bornes indique que le village est un point de repère. Par ailleurs, une enquête d'inventaire antérieure avait identifié une écurie adossée à la maison éclusière de Saint-Adrien, maison située à mi-parcours entre Pontivy et Hennebont. Le village de Lochrist pourrait également être une étape dans le trajet de halage : dernier village avant le port d'Hennebont, la maison, présente sur le cadastre napoléonien de 1835 (parcelle 206), est représentée avec une extension.

Par ailleurs, on estime entre 20 et 30 km la distance journalière moyenne d'un cheval tirant un chaland, suivant le poids à tirer (chaland vide ou plein, nature du matériau transporté), le sens du courant, la force et le sens du vent etc. Les différents arrêts dans le trajet Pontivy - Hennebont pourraient donc distants de :

- entre le port de Pontivy et Saint-Nicolas : 17 km ;

- entre Saint-Nicolas et Saint-Adrien : 13 km ;

- entre Saint-Adrien et Lochrist : 24 km ;

- entre Lochrist et le port de Hennebont : 5 km.

- des fontaines pour faire boire les animaux de halage.

En revanche, contrairement à d'autres canaux, aucune trace de frottement due aux cordes de halage ni de passe-câble n'ont été repérés le long du canal, sur les piles de pont, les quais ou encore des bornes.

Chargée d'études à l'Inventaire