Hagiographie et patronage

Sainte Catherine, vierge et martyre, comme elle est souvent désignée dans les écrits, est une sainte martyre chrétienne qui aurait vécu au 4e siècle de notre ère à Alexandrie en Égypte. D'ascendance noble, Catherine est éduquée aux arts et aux lettres. Convertie au christianisme, elle assiste un jour à une apostasie organisée par l'empereur Maximilien (dont le nom peut varier : Maxence, Maximien, Maxime). Refusant de sacrifier aux idoles païennes et s'opposant à l'empereur, Catherine attire son attention. Maximilien décide de réunir cinquante orateurs et philosophes du royaume pour participer à une dispute visant à contredire la jeune femme. Victorieuse de cette joute verbale à l'issue de laquelle les cinquante orateurs se convertissent, Catherine est enfermée par l'empereur dans une tour. Quant à ces derniers, ils sont brûlés vifs. L'impératrice rend visite à Catherine et se convertit à la religion chrétienne. L'empereur ordonne la mise au supplice des roues de Catherine puis la décollation de l'impératrice après la découverte de sa conversion. Catherine échappe au supplice de la roue, brisée par un ange, dont les éclats projetés dans la foule tuent des païens venus assister au martyre. Se refusant à la demande en mariage de l'empereur, Catherine est décapitée à l'épée sur les ordres de ce dernier. Selon La légende dorée, de son cou coule du lait et non du sang. Finalement, les anges emportent son corps et sa tête sur le mont Sinaï. Une légende du 15e siècle complète son hagiographie par l'épisode du mariage mystique avant ce que nous venons de rappeler précédemment. Cet épisode raconte qu'après un premier songe durant lequel la Vierge et l'Enfant seraient apparus à Catherine, cette dernière se serait convertie par le baptême. C'est lors du deuxième songe qu'a lieu le mariage mystique durant lequel l'Enfant remet l'anneau à Catherine, promesse du mariage. Elle est par ce biais souvent désignée comme la fiancée du Christ.

L'existence même de sainte Catherine d'Alexandrie est sujette à controverse. Sa véracité historique est discutée, entrainant à la suite du concile de Vatican II son retrait du calendrier chrétien à partir de 1969. Aujourd'hui sainte Catherine d'Alexandrie reste malgré tout très présente dans le patrimoine religieux en Bretagne tout en étant une figure largement transposée dans la culture populaire. Elle est fêtée le 25 novembre et donne son nom aux Catherinettes.

Elle est la patronne des philosophes, théologiens et étudiants, des métiers utilisant une roue et liés à la mécanique, des jeunes femmes célibataires de plus de 25 ans. En Bretagne, elle est associée avec sainte Marguerite d'Antioche et sainte Barbe au titre des Virgines capitales, faisant référence à un groupe de saintes féminines et martyres. Ces trois saintes constituent la trilogie principale à laquelle peuvent être associées d'autres figures comme sainte Dorothée dans le domaine germanique ou sainte Geneviève dans le domaine français. Sainte Catherine est une sainte thaumaturge et peut avoir fonction d’intercesseur. Elle appartient d'ailleurs au groupe des quatorze intercesseurs dont l'iconographie est particulièrement présente sur les territoires germaniques. Enfin, elle est associée avec sainte Marguerite d'Antioche et saint Michel Archange à Jeanne d'Arc dont elle serait une des voix.

Histoire et diffusion du culte

La légende hagiographique est principalement connue par La légende dorée de Jacques de Voragine écrite au 13e siècle. Néanmoins, le culte de sainte Catherine d'Alexandrie se diffuse sur le territoire français dès le 11e siècle par l'intermédiaire des croisés revenus d'Orient. La première fondation en France sous le vocable de sainte Catherine d'Alexandrie est faite à Rouen au 11e siècle, il s'agit de l'abbaye Sainte-Catherine-du-Mont. Progressivement, son culte se diffuse sur l'ensemble du territoire et elle est vénérée dans toutes les églises à partir du 12e siècle (REAU, 1958). Le prénom Catherine se répand davantage dans les milieux aristocratiques ce qui explique sa présence dans les chapelles seigneuriales et privées. Si à l'inverse le prénom est peu présent dans les classes moins aisées et moyennes, son culte lui reste très présent.

Sainte Catherine d'Alexandrie est la première martyre chrétienne à porter ce prénom, même si d'autres Catherine feront ensuite l'objet d'un culte développé, comme sainte Catherine de Sienne (1347-1380) ou sainte Catherine de Suède (1322-1381). Pour autant, sainte Catherine d'Alexandrie constitue la référence des saintes Catherine comme cela est rappelé par Simon Martin (1595-1653) : "Nous en avons déjà remarqué trois très excellentes en ce Recueil des fleurs de la vie des Saints, c'est à savoir, sainte Catherine de Sienne, sainte Catherine de Suède, et la bienheureuse Catherine de Boulongne, toutes trois Vierges d'une éminente sainteté, et singulièrement caressées du divin Époux des âmes chastes. Et voici maintenant une quatrième, mais qui est la première et la Patronne de toutes les autres : de qui elles tiennent à honneur de porter son même nom; et laquelle les devance par les deux auréoles du Martyre, et de la Virginité, qui ne se rencontrent pas si expressément aux trois autres. Aussi est elle appelée des Grecs par excellence, la Grande Catherine, de qui tous les Auteurs, qui ont écrit l'histoire ecclésiastique, parlent avec beaucoup d'honneur".

En Bretagne plus particulièrement, la première représentation connue de l'histoire de sainte Catherine se trouve dans une lancette de la maîtresse vitre de la cathédrale de Dol-de-Bretagne du 13e siècle. L'évêché de Dol conservait des reliques de la sainte, ses dents, aujourd'hui disparues. S'exprime bientôt dans le duché une certaine volonté de "naturalisation" (PRIGENT, 1992, p. 412) de cette figure, lui donnant des origines bretonnes. De son côté, l’anthropologue Cyril Isnart utilise le terme de "relocalisation" dans sa thèse Saints légionnaires des Alpes du Sud. Ethnologie d'une sainteté locale, ce terme qui pourrait donc être aussi pertinent à d'autres échelles régionales. A titre d'exemple, dans Les grandes chroniques de Bretagne par Alain Bouchart (145.-1530?) en 1514, sainte Catherine d'Alexandrie fait l'objet d'un long développement sur sa légende hagiographique et sur ses origines bretonnes. Plus tard, sa vie est traduite en breton, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des figures saintes. Elle apparaît dans certains missels du Léon (PRIGENT, 1992, p. 411-412), puis aux 19e et 20e siècles dans le Buez ar zent et dans Les petits bollandistes qui constituent une littérature accessible à un plus grand nombre. Ainsi dans l'hagiographie bretonne de sainte Catherine d'Alexandrie, elle serait la fille d'un roi breton, Constantin. Cette appropriation dans le temps où la duchesse Anne de Bretagne disparaît, aurait eu vocation à asseoir la gloire de la Bretagne (PRIGENT, 1992, p. 412).

En pratique, la projection cartographique du corpus constitué montre que les représentations se trouvent en plus grand nombre en basse Bretagne. Plus précisément, leur nombre augmente au-delà de la frontière linguistique séparant la Bretagne bretonnante du Pays gallo. Dans L’État breton aux 14e et 15e siècles (KERHERVE, 1987, p. 37), Jean Kerhervé propose une carte représentant la frontière linguistique existante au 19e siècle, héritage de cette histoire régionale. La ligne de démarcation se fait à l'ouest de Saint-Brieuc, passant entre Vannes à l'ouest et Redon à l'est, allant jusqu'avant Saint-Nazaire. C'est un élément important de la géographie et de la culture régionale qui ne peut être la seule explication à cette répartition. La présence des enclaves du diocèse de Dol en basse Bretagne peut également avoir un impact. En effet, comme nous l’avons mentionné précédemment, la première représentation figurée de sainte Catherine d’Alexandrie serait celle qui se trouve dans la maîtresse-vitre de la cathédrale Saint-Samson de Dol-de-Bretagne. La particularité de ce diocèse, ce qui le différencie des huit autres évêchés bretons, est le fait qu’il se constitue au-delà du territoire principal, d’un ensemble d’enclaves dans les évêchés bretons de Cornouaille, Tréguier, Saint-Brieuc, Saint-Pol-de-Léon, Saint-Malo et Rennes, et dans l’évêché normand de Rouen. Si le culte de saint Samson est diffusé par les enclaves jusqu’en Normandie, il n’est pas à exclure que la présence de l’évêché de Dol-de-Bretagne en Normandie et en Bretagne ait participé en un sens à la diffusion du culte et donc des représentations de sainte Catherine d’Alexandrie. L’abbaye Sainte-Catherine-du-Mont, près de Rouen, conservait des reliques de la sainte éponyme, l’évêché de Dol également.

Enfin, la place de la religion et du culte en Basse Bretagne, l'abondance d'édifices religieux, chapelles et églises, augmentent considérablement d'une part les fondations consacrées à sainte Catherine d'Alexandrie et d'autre part, le nombre d'objets mobiliers produits pour ces monuments. D'autant qu'aux 15e et 16e siècles, les chapelles bas-bretonnes sont majoritairement consacrées à des saints étrangers et thaumaturges, ce qui est le cas de sainte Catherine d'Alexandrie (PRIGENT, 1992, p. 402).

A noter enfin que l'analyse de la répartition des représentations de sainte Catherine d’Alexandrie est aussi tributaire des enquêtes menées antérieurement : certains territoires ont été et sont plus ou moins couverts et étudiés, ce qui a donné lieu à une production de connaissances plus ou moins importantes selon les territoires. L’analyse de la répartition est sujette à évolution et reprise. Le corpus global des représentations n’est, par conséquent, pas définitif.

Il compte à ce jour 207 occurrences (voir la projection cartographique) : 165 statues et bas-reliefs, 14 représentations peintes et 28 verrières anciennes et contemporaines.

En Bretagne, d'après ce premier recensement, sainte Catherine d'Alexandrie est majoritairement représentée en sculpture. Le corpus d'étude compte quant à lui 74 éléments. La sélection des objets à étudier s’est faite sur la technique de représentation : la statuaire a été privilégiée car elle correspond au mode de représentation le plus fréquemment adopté. Sur le corpus global, elle en représente près de 80%.

Attributs et représentations

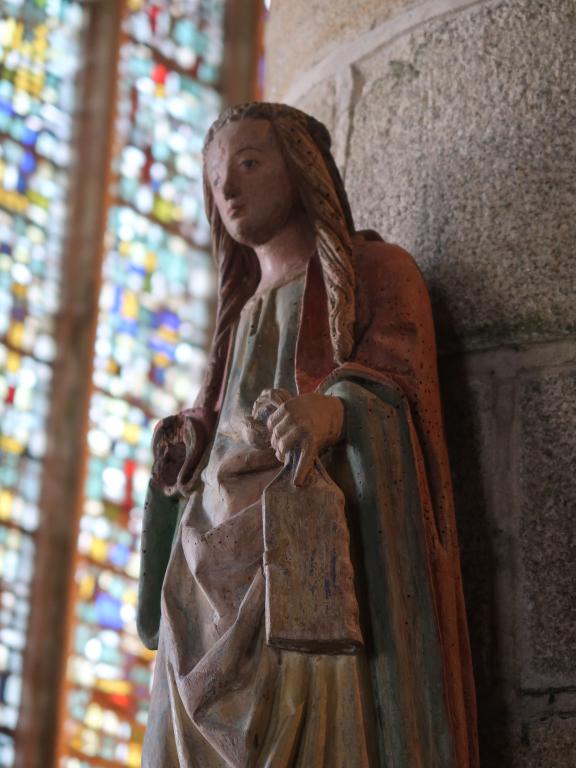

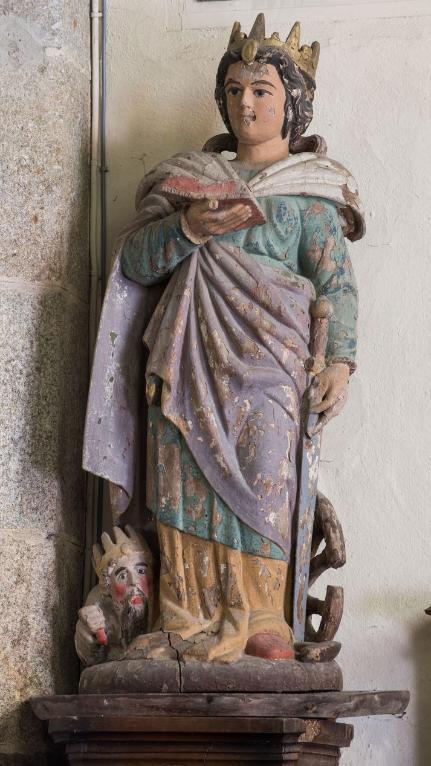

Le récit de la vie de sainte Catherine d'Alexandrie permet de comprendre quels attributs lui sont associés, les types de représentations, ses patronages et les différentes valeurs qui peuvent lui être associées. Ses représentations ne concentrent pas toujours l'ensemble des attributs que sont :

- la couronne (ascendance royale) ;

- l'épée (décollation) ;

- la roue (supplice et miracle de la roue brisée) ;

- la palme du martyre (attribut commun à l'ensemble des martyrs chrétiens) ;

- le livre (éducation aux arts libéraux) ;

- Maximilien à ses pieds, en entier, en buste ou seulement la tête (le bourreau) ;

Elle est également toujours vêtue de riches habits, en lien avec ses origines royales. Si la couronne est par définition un attribut de la royauté, et un symbole de pouvoir, il est également important de rappeler que le livre est aussi un objet onéreux à l'achat, qui se lègue et se revend, qui constitue un patrimoine pour ceux qui en possèdent. C'est donc aussi un objet de prestige et de monstration.

Toutes les représentations peintes et sculptées ne présentent pas tous les attributs, plusieurs combinaisons permettent une identification certaine de cette figure : les trois principaux attributs sont la couronne, l’épée et la roue. La couronne est identifiée pour au moins 121 représentations, la roue pour 110 et l’épée pour 83. Ces chiffres constituent des tendances qu'il convient de nuancer. En effet, certaines statues présentent des manques. Sainte Catherine d’Alexandrie est la seule martyre chrétienne d’ascendance noble, elle est donc, hormis quelques exceptions, la seule à revêtir la couronne comme parure. La palme du martyre n’est pas un attribut déterminant et pour cause : tous les martyrs peuvent la porter. En revanche son association avec un ou plusieurs autres attributs et le port de riches habits constituent des éléments discriminants pour l’identification de cette figure. La roue est son attribut le plus représentatif, mais ce n’est pourtant pas celui qui est le plus représenté : il y a donc des valeurs attribuées aux représentations et aux combinaisons choisies. L’association combinant la couronne et la palme constitue un indice pour l’identification de la sainte. Dans le cas de la statue conservée en l’église Saint-Méen de Cancale, qui comprend ces deux attributs, c’est aussi sa présence dans un retable consacré à la Vierge qui permet de proposer cette identification. C’est en tant que fiancée du Christ, et par le mariage mystique, que sainte Catherine d’Alexandrie prend sa place dans l’ensemble statuaire.

La manière dont les attributs sont tenus et intégrés dans les compositions rend compte des différentes façons d’interpréter l’hagiologie de sainte Catherine d’Alexandrie.

En Bretagne, deux églises et cinq chapelles sont dédiées à sainte Catherine d'Alexandrie réparties sur l'ensemble du territoire : l'église Sainte-Catherine de La Roche-Derrien (22), l'église Sainte-Catherine de La Chapelle-du-Lou-du-Lac (35), les chapelles publiques Sainte-Catherine à Augan (56), Lizio (56), Meslan (29), Plounévézel (29), Mespaul (29) et la chapelle privée de Plestin-les-Grèves (22). Toutes conservent au moins une représentation de la sainte patronne de l'édifice. Auparavant, il y avait un plus grand nombre de chapelles dédiées à cette sainte, aujourd’hui détruites, ou réattribuées à d’autres figures. On trouve par ailleurs très souvent des représentations figurées dans des édifices dédiés à la Vierge (45), à saint Pierre (13), à saint Pierre et saint Paul (8), à des saintes féminines (24) dont des martyres qui ont été décollées comme sainte Barbe, sainte Cécile ou sainte Noyale à une échelle locale bretonnante, et régulièrement dans des édifices consacrés à des saints bretons (44) dans cette logique d'appropriation évoquée plus haut.

Parmi l'ensemble des édifices consacrés à sainte Catherine d'Alexandrie, 6 pardons accueillent chaque année un pardon dédié à sainte Catherine d'Alexandrie. C'est le cas à Plounévézel, Augan, La Roche-Derrien, Mespaul, Meslan et Lizio. Ces pardons n'ont pas nécessairement lieu pour la sainte Catherine. Ils se tiennent tous à des dates différentes. Pour autant, peu de statues présentent des caractéristiques liées à un usage processionnel. En dehors de celle conservée en la chapelle Sainte-Catherine de Lizio (56), peu de statues présente ce type de dispositifs. C'est l'unique représentation qui peut être coiffée. Il y a, en revanche, des bannières de procession à l'effigie de sainte Catherine d'Alexandrie, notamment à La Roche-Derrien.

Modèles et productions artistiques

A plus grande échelle, le culte à sainte Catherine d'Alexandrie s’est plus particulièrement développé dans les domaines germaniques et anglais. Elle fait l'objet de représentations peintes, sculptées et gravées contribuant à la diffusion de motifs iconographiques à travers l'espace européen.

Dans le domaine anglais, le culte de sainte Catherine d'Alexandrie est particulièrement important. En témoigne la production des albâtres de Nottingham des 14e et 15e siècles. Elle y est une des figures les plus représentées au même titre que les épisodes de l'Enfance du Christ, de la vie de la Vierge ou de la Passion. En Bretagne, comme en Normandie, des albâtres issus de cette production sont présents dans certains édifices religieux. Certains motifs iconographiques sont révélateurs de cette production particulière. Le corpus d’étude compte une statue de sainte Catherine d’Alexandrie qui pourrait être représentative de la production des albâtre anglais, il s’agit de la statue conservée en l’église Saint-Ouen des Iffs (35). Les motifs du vêtement, de la couronne et de l’épée ceinturée constituent des motifs iconographiques caractéristiques qui se retrouvent par exemple sur un bas-relief représentant l’Assomption de la Vierge est conservé en la chapelle Notre-Dame de Quelven à Guern (56). Les motifs végétaux de la couronne sont traités de la même manière, tout comme pour le vêtement. Une représentation tout à fait similaire, en albâtre de Nottingham, est conservée en l'église Saint-Pierre de Rhétoville (50).

En ce qui concerne les domaines germaniques, flamands et italiens, il est complexe d’identifier de potentielles influences et transferts qui auraient pu s’opérer dans la sculpture bretonne. Notons qu’Albrecht Dürer (1471-1528) a produit une gravure Le Martyre de sainte Catherine entre 1497 et 1498. Néanmoins, les influences de la gravure sur la production statuaire restent difficiles à évaluer. Les représentations peintes italiennes de sainte Catherine d’Alexandrie portent pour une grande part sur la représentation du miracle des roues brisées. Le traitement de la légende est différent portant un intérêt plus à la valeur thaumaturge et guerrière de la sainte.

Dans le domaine français, il existe plusieurs fondations importantes consacrées à sainte Catherine d’Alexandrie dont l’abbaye Sainte-Catherine Catherine-du du-Mont de Rouen au 11e siècle, détruite à la fin du 16e siècle et l’église Sainte-Catherine à Sainte-Catherine-de-Fierbois (37) édifiée au 15e siècle à l’emplacement d’une chapelle primitive. Il s’agit de l’église où Jeanne d’Arc aurait trouvé son épée sous l’autel parmi les armes déposées par d’anciens soldats. En France, le culte à sainte Catherine d’Alexandrie semble donc prendre son essor d’abord dans l’ouest du pays en Normandie, en Touraine et en Bretagne. Il n’est cependant pas à exclure que son culte se développe ailleurs bien qu’il n’y ait pas nécessairement de fondations aussi marquantes.

Le fait que sainte Catherine d’Alexandrie soit, avec sainte Marguerite d’Antioche et saint Michel Archange, une voix parlant à Jeanne d’Arc, a participé au développement de son culte à des périodes de l’histoire de France en lien avec des temps politiques particuliers. Le développement du culte de Jeanne d’Arc concomitant à partir de 1870 aux guerres franco-prussiennes entraîne un renouvellement des représentations de sainte Catherine d’Alexandrie et des changements de localisation de ses représentations statuaires dans les églises, jusqu’à la canonisation de Jeanne d'Arc en 1920.

Au 19e siècle, plusieurs centres imagiers dont Pellerin & Cie à Épinal produisent des images populaires de sainte Catherine d'Alexandrie contribuant à diffuser l'iconographie actualisée de la sainte. Plusieurs d'entre elles peuvent être mises en parallèle de la production dix-neuvièmiste. Certaines opèrent un syncrétisme entre sainte Catherine d'Alexandrie et sainte Marguerite d'Antioche pouvant expliquer que les attributs aient pu glisser d'une figure à une autre.

À l’issue du concile de Vatican II, sainte Catherine d’Alexandrie est officiellement retirée du calendrier chrétien en 1970, dans certaines paroisses, les représentations de la sainte sont mêmes retirées. Elle continue malgré tout de faire l’objet d’un culte important.

Sainte Catherine d'Alexandrie en Bretagne

En Bretagne, on a pu identifier des tendances et des modes de représentation propres à chaque période. Si la première figuration de sainte Catherine d'Alexandrie correspond certainement à celle de sa vie dans la maîtresse-vitre de la cathédrale Saint-Samson de Dol-de-Bretagne au 13e siècle, sainte Catherine d'Alexandrie apparaît dans les verrières en Bretagne jusqu'au 15e siècle, et à nouveau à partir du 19e siècle jusqu'au 21e siècle.

Les représentations peintes sont, elles, des représentations plus ponctuelles qui ne répondent pas nécessairement à des dynamiques régionales. Les peintures à l'huile sur toile datent toutes des 17e et 18e siècles tandis que les représentations à fresque leurs sont antérieures, généralement du 15e siècle, et correspondent à des dynamiques de production propre à la Bretagne.

Pour la statuaire, l'analyse est plus complexe. Le corpus d’étude recense des objets datés entre le 15e et le 19e siècle. Les 15e et 16e siècles sont les deux siècles pendant lesquels le plus de représentations de sainte Catherine d'Alexandrie sont produites. Leur nombre décline au cours du temps pour se stabiliser à partir du 18e siècle. Au 19e siècle, sainte Catherine d'Alexandrie bénéficie du développement du culte à Jeanne d'Arc comme nous l’avons rappelé précédemment. A partir du 17e siècle, nous pouvons constater que les représentations de sainte Catherine d'Alexandrie se parent de plus en plus de bijoux et d'ornements. La superposition des couches de vêtements s’accroît : c'est une marque de richesse. Les sculpteurs insistent par ce biais sur la dimension princière de son identité.

Certaines statues contenues dans le corpus d’étude constituent des unicum, c’est-à-dire des productions remarquables, originales ou différentes des modes de représentations qui se retrouvent plus régulièrement en Bretagne. Cependant et d’une manière générale en ce qui concerne ce corpus d’étude autant que l’ensemble des statues et représentations recensées, les représentations, les couleurs employées ou les modes de représentations des attributs sont très hétérogènes. Il n’est pas possible d’identifier un canon de représentation par période ou par aire géographique. Plusieurs modes de représentation existent au cours d’un même temps historique.

Néanmoins, certains motifs iconographiques permettent d’analyser et de dater les représentations de cette figure : le type de vêtement, son arrangement et les motifs représentés, les attributs et notamment l’épée, la position de la roue et du livre, l’emplacement dans l’édifice et le matériau. Ces éléments sont adaptés à l’étude de cette figure en particulier. Les représentations du vêtement ne sont pas propres à sainte Catherine d’Alexandrie. Ils permettent donc de proposer des datations. La majeure partie du corpus d’étude se compose de statues en bois, destinées à être présentées à l’intérieur. Seize statues seulement sont en pierre, granite, kersantite, calcaire et peut-être albâtre. Les statues en pierre sont toutes datées du 15e et du début du 16e siècle. A l’exception de ces dernières, hormis un exemple en terre cuite, toutes les statues produites jusqu’à la fin du 18e siècle sont en bois. Au 19e siècle, dix des onze statues recensées sont en plâtre. Les choix de matériaux sont cohérents avec les périodes de production et les matériaux disponibles et utilisés pour la statuaire en Bretagne. Généralement, les statues en granite et kersantite sont destinées à être placées en façade. Aujourd’hui, soit elles sont encore en place, soit elles ont été déposées en intérieur car tombées et abîmées, ou par mesure de protection c'est notamment le cas des statues de l'église Notre-Dame de Kernascléden (56) et de la chapelle Sainte-Catherine de Plounévézel (29).

Lorsque l’on prête attention à l’arrangement du manteau, il est possible de repérer l’existence ou l’absence de modes selon les périodes :

Les statues des 15e présentent de façon récurrente un arrangement du manteau particulier : celui-ci couvre à la tête de la sainte à la manière d’un voile et une très large partie de la robe. Au 16e siècle, les saintes Catherine sont généralement représentées vêtues d’un costume composé d’une robe, c’est-à-dire un ensemble comprenant une cotte ou jupe longue, un corps ou vêtement du dessous et un surcot par-dessus. Un manteau est toujours déposé sur les épaules de la sainte et noué de différentes façons bien que le manteau à fermail losangé soit assez courant. Ce manteau justement est drapé de sorte à rendre une impression de mouvement, à accentuer le hanchement des figures. Pour ce faire, le pan droit est représenté drapé sur la jupe et retenu au creux du bras gauche. Ce pan de manteau rappelle la forme que prend le tablier. Ce positionnement du drapé est un motif iconographique qui ne se limite pas seulement aux représentations de sainte Catherine d'Alexandrie, il se retrouve pour l'ensemble des représentations de saintes féminines dont la Vierge au 16e siècle.

À partir du 17e siècle, ce type de drapé reste représenté tout en laissant place à davantage de flexibilité, et de fait, cet arrangement disparaît peu à peu. La représentation des bijoux prend de l’ampleur et les décors de passementeries se développent. Les robes sont décorées et souvent sculptées de manière à représenter des encolures carrées. Au siècle suivant, le vêtement n’est plus unique et homogène, les modes de représentations sont de plus en plus hétérogènes. Enfin, au 19e siècle, le développement des manufactures d’art sacré et la production en série laisse place à des représentations statuaires normées et d’influence saint-sulpicienne. En ce qui concerne ce type de production, les statues en plâtre recensées à Guingamp (22), Pontrieux (22), La Chapelle-du-Lou-du-Lac (35) et Augan (56) constituent un ensemble exemplaire. Il se peut pour ce cas précis qu’il s’agisse d’une production manufacturière, peut-être parisienne ou bretonne. La statue conservée en l'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Langonnet (56) constitue une œuvre originale dans le corpus, il s'agit de la seule production du 19e siècle à être sculptée en bois et à présenter des caractéristiques saint-sulpiciennes marquées. Elle pourrait avoir été produite par un sculpteur lorientais. Enfin, il est à remarquer qu'à partir du 19e siècle, la présence de l'épée tend à disparaître des représentations. L'attribut évoquant le supplice de sainte Catherine n'est plus présentée et la valeur guerrière qui lui est associée est progressivement évacuée. Finalement, sainte Catherine d'Alexandrie est représentée une main posée sur la poitrine, avec ou sans le livre, dans une attitude plus contemplative. La disparition de l'épée peut avoir un lien avec l'association qui est faite sainte Jeanne d'Arc, représentée toute en armure et armée.

Le manteau est aussi un élément d'étude et d'analyse intéressant lorsque la polychromie et les motifs peints sont conservés. Ainsi, quelques statues arborent des manteaux à revers d'hermines. Ce choix iconographique peint est révélateur d'une certaine culture de la part des sculpteurs et des commanditaires, qui ont dû lire ou entendre l'histoire de sainte Catherine d'Alexandrie appropriée en Bretagne. A titre d'exemple, la statue en bois du 16e siècle conservée en la chapelle Sainte-Catherine de Plounévézel (29) est exemplaire, tout autant que la statue en bois du 18e siècle conservée en l'église Notre-Dame-de-Croas-Batz à Roscoff (29).

Plusieurs associations avec d'autres statues ont été repérées en Bretagne :

- Avec la Vierge et sainte Anne : l'association de ces figures place sainte Catherine au rang des femmes entourant le Christ. Si elle n'est pas présente au cours de la Passion, elle revêt par la suite un rôle important en tant que fiancée du Christ.

- Avec saint Jean-Baptiste : comme cela est le cas dans le retable du maître-autel de l'église Saint-Melaine de Cintré (35), sainte Catherine est associée à la famille du Christ en tant que sainte des premiers temps chrétiens et fiancée du Christ par le mariage mystique. Parfois, elle est associée à saint Jean-Baptiste et à la Vierge, c'est le cas notamment dans la chapelle Sainte-Catherine de Mespaul (29).

- Avec saint Yves : cette association est plus rare, faisant certainement davantage l'objet de commande comme dans le retable de l'église paroissiale Notre-Dame de Rostrenen (22).

- Avec sainte Barbe, sainte Geneviève, sainte Philomène, sainte Noyale, sainte Cécile : elle est associée à sainte Barbe et sainte Geneviève dans le cadre de la représentation des Virgines Capitales, et aux autres saintes féminines car elle est une des premières martyres chrétiennes, une figure tutélaire en quelque sorte.

- Avec sainte Marguerite d'Antioche et sainte Jeanne d'Arc comme c'est le cas dans la basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours de Guingamp (22). Cet agencement indique la reprise d’une production potentiellement en perte de vitesse des représentations de sainte Catherine d'Alexandrie et de la demande existante à cette période. L'association de ces trois saintes se retrouvent également dans l'église paroissiale Notre-Dame du Folgoët (29). Si les statues de sainte Marguerite d'Antioche et de sainte Catherine d'Alexandrie sont anciennes, la statue de Jeanne d’Arc est produite au 19e siècle : l’association de ces figures est donc nécessairement liée au développement de ce culte.

La problématique des repeints et l'appauvrissement de l'iconographie

L'ensemble de la sélection se compose de sculptures, majoritairement en bois et pierre. Toutes, sans exception, comportent au minimum des traces de polychromie et, ont fait l'objet de repeints. Ces derniers constituent des restaurations qu'il peut s'avérer utile et riche de questionner. En effet, les repeints postérieurs à la période de création peuvent de temps en temps être approximatifs, répondre à des critères esthétiques anachroniques et entraîner une simplification des drapés et des différents vêtements sculptés. Dans ce cas, ils entraînent une perte d'information, des problèmes d'analyse et de datation. Ce sont des modes et leurs représentations qui tendent à disparaître sous ces repeints. Plusieurs objets permettent d'illustrer cette problématique :

- La statue en bois du 15e siècle conservée au Drennec (29) a fait l'objet de repeints qui écrasent le rendu du mouvement du drapé. Les couleurs sont, quant à elles, très opaques.

- Les repeints observables sur la statue en bois du 17e siècle conservée à Châteaugiron (35) illustrent quant à eux l'incompréhension des couches de vêtement et la simplification des volumes. Le pan du manteau à dextre a disparu au même titre que la bride croisée retenant l'ensemble, et la complexité des manches est aplatie par le jaune pastel tel qu'il est employé.

- La chemise disposée en dessous des robes est très généralement incomprise et repeinte comme une partie de la robe effaçant d'une part sa présence, mais aussi les différentes encolures carrées ou arrondies, et les colliers ras-de-cou sculptés. C'est le cas notamment pour les statues conservée à Arzano (29), Meilars (29), Coray (29) ou bien Séglien (56). A l'inverse, lorsque la polychromie respecte les différentes partitions vestimentaires comme cela est le cas pour la statue conservée à Kergrist-Moëlou (56), le rendu des vêtements permet une étude approfondie et un meilleur rendu de l'esthétique d'alors et donc une étude approfondie de celle-ci.

Les repeints empêchent également de rendre compte du matériau dans lequel est sculptée la statue étudiée. En l'occurrence, la question se pose pour la statue de sainte Catherine d'Alexandrie conservée en l'église Saint-Ouen des Iffs (35). La polychromie ne permet pas d'affirmer qu'il s'agit bien d'une statue en albâtre, même si tout concourt à penser que c'est le cas.

Photographe à l'Inventaire