doctorante en Histoire, Tempora, université Rennes 2 et université de Lorraine

- enquête thématique départementale, Inventaire des bannières d'Ancien Régime conservées dans le département des Côtes-d'Armor

- (c) Shantty Turck

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Côtes-d'Armor

-

Commune

Hengoat

-

Emplacement dans l'édifice

sacristie

-

Dénominationsbannière de procession

-

Titres

- Assomption

- Crucifixion

-

Appellationsde paroisse

La bannière paroissiale d'Hengoat a été datée du 18e siècle lors de sa protection en tant qu'objet Monument historique en 1974 mais les recherches actuelles permettent de la dater de la seconde moitié du 17e siècle.

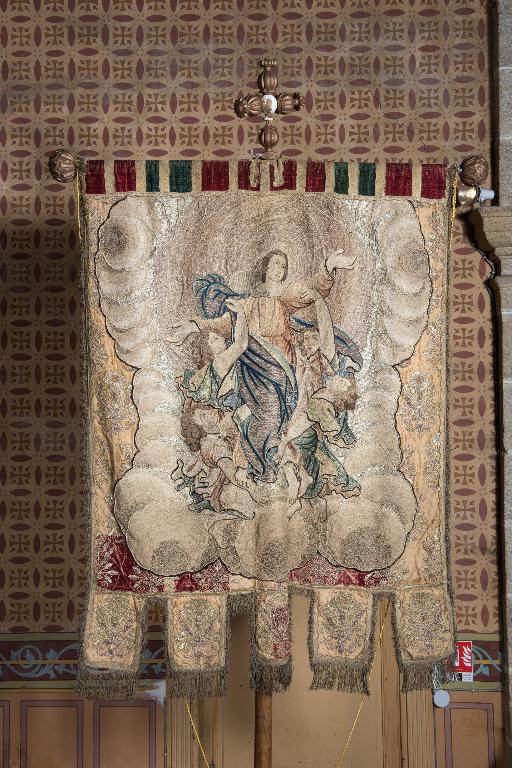

L'avers de la bannière, représentant l'Assomption, est inspirée d'un tableau peint en 1650 par Nicolas Poussin. Le modèle de cette Assomption s'est largement répandu grâce au travail des graveurs et des marchands d'estampes, dans les milieux professionnels artistiques et parmi les élites.

Nous avons très peu de renseignements directes sur l'origine de cette bannière et les comptes paroissiaux conservés ne révèlent que peu d'indices.

-

Période(s)

- Principale : 2e moitié 17e siècle

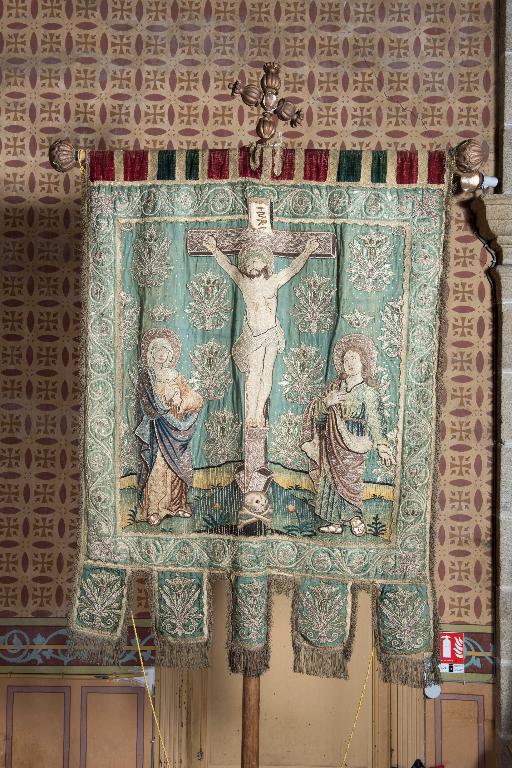

La bannière de l'église Saint-Maudez d'Hengoat est composée de deux tableaux en broderie représentant sur l'avers, la scène de la Crucifixion avec la Vierge et saint Jean et sur l'envers, l'Assomption de la Vierge.

D'un point de vue iconographique, la représentation de la Crucifixion est assez "classique", et telle qu'elle se retrouve sur les bannières de Locquénolé, de Plouezoc'h ou de Bringolo. Mais d'un point de vue technique, des variantes importantes dans le travail de broderie attestent bien une transposition particulière à partir de modèles communs au sein du milieu professionnel des brodeurs. Les figures de la scène de la Crucifixion sont ici travaillées en broderie de lin à la différence de nombreuses bannières du 17e siècle, sur lesquelles généralement les visages et les parties carnées ont subi de nombreuses restaurations successives, ne nous laissant pas la possibilité de comprendre comment elles étaient réalisées. Les visages et les parties carnées de la bannière de l'église d'Hengoat ont gardé le travail d'origine en broderie de couchure concentrique.

La représentation de l'Assomption de la Vierge est exceptionnelle car nous connaissons l’œuvre dont l'artiste brodeur s'est inspiré : un tableau de Nicolas Poussin, peint en 1650, "l'Assomption de la Vierge", aujourd’hui conservé au musée du Louvre. Très vite transposée en gravure, notamment par Jean Pesne et Jean Duguet dont nous conservons des œuvres (voir liens web), "l'Assomption" de Nicolas Poussin se répandit rapidement par les réseaux des diffuseurs d'art du 17e siècle, marchands d'estampes et merciers principalement. Deux autres bannières conservées en Bretagne représentent cette même "Assomption", celle des églises de Bringolo dans le département des Côtes-d'Armor et de Locquénolé dans le Finistère. Elles diffèrent l'une de l'autre dans le traitement en broderie des vêtements, des corps ou des motifs, mais les traits et la composition générale sont similaires. Cette différence dans la transposition nous permet de conclure au fait qu'elles ne sortent pas obligatoirement du même atelier bien que le modèle soit identique.

D'un point de vue technique, la bannière est un tableau d'arts textiles : la scène centrale entièrement brodée est présentée dans un encadrement également brodé. Différentes techniques de broderie sont employées utilisant des fils de laine, de lin, de soie et de métal. Une des techniques les plus caractéristiques des bannières d'Ancien Régime conservées en Bretagne, est la technique de la couchure concentrique. Cette technique de broderie consiste à poser sur l'étoffe plusieurs brins de fils, filés ou cordonnets (ici 3 brins), cousus à plat avec du fil (ici du fil de lin) formant alors losanges, écailles ou chevrons. Employée notamment pour travailler les nuages, cette technique accentue l'envolée des putti (anges) accompagnant la Vierge aux cieux. Ce qui est remarquable sur la bannière de l'église d'Hengoat, c'est le fait que la technique de la couchure concentrique recouvre également les visages, les mains et toutes les parties carnées. Ce travail de broderie témoigne d'un savoir-faire exceptionnellement proche du travail des graveurs dans le traitement des traits, des lignes et du dessin général. Les fils sont travaillés comme les sillons en gravure, révélant alors la proximité des milieux artistiques et professionnels. Le centre des spirales brodées se situent dans des endroits stratégiques : les bouches des personnages et les genoux et le nombril du Christ. La bannière de l'église d'Hengoat est un véritable chef-d’œuvre.

Les deux faces de la bannière de l'église de Hengoat sortent du même atelier de broderie : les mêmes techniques, les mêmes points sont utilisés pour traiter les visages, les corps ou les vêtements. Ainsi, le travail de couchure concentrique en fils de lin, est identique sur les deux faces. Cela n'est pas le cas sur la bannière de l'église de Bringolo par exemple (qui avant sa disparition ne présentait ce travail spécifique que sur la face de l'Assomption et au niveau des nuées).

La bannière a subi très peu de modifications depuis sa fabrication à la fin du 17e siècle à l'exception de quelques légers raccommodages. Elle fait partie des plus remarquables bannières d'Ancien régime conservées en Bretagne.

-

Catégoriesbroderie, tissu, passementerie

-

Structures

- double face

-

Matériaux

- soie, brodé

- lin, brodé

- laine, brodé

- fil métal, brodé

-

Mesures

- h : 167 cm

- la : 124 cm

-

Précision dimensions

Mesures prises lors de sa protection en 1974.

-

Iconographies

- ASSOMPTION

- CHRIST EN CROIX, VIERGE, SAINT JEAN

-

Inscriptions & marques

- inscription, sur étiquette

-

Précision inscriptions

L'inscription brodé "I.N.R.I" est un rajout contemporain, réalisé de façon grossière, et ne figurait pas à l'origine sur l’œuvre du 17e siècle.

-

État de conservation

- salissure

- altération biologique du support

- mauvaises conditions de conservation

-

Précision état de conservation

La bannière, entreposée dans la sacristie, dans l'attente de la fin des travaux de l'église, est suspendue à une traverse de chapier mais le tissu se gondole et se fragilise. Des déchirures sont observables à plusieurs endroits. Des parties entières sont décousues.

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreÀ signaler

-

Protectionsclassé au titre objet, 1974

-

Précisions sur la protection

Lors de sa protection la bannière était entreposée dans la presbytère.

-

Référence MH

- (c) Shantty Turck

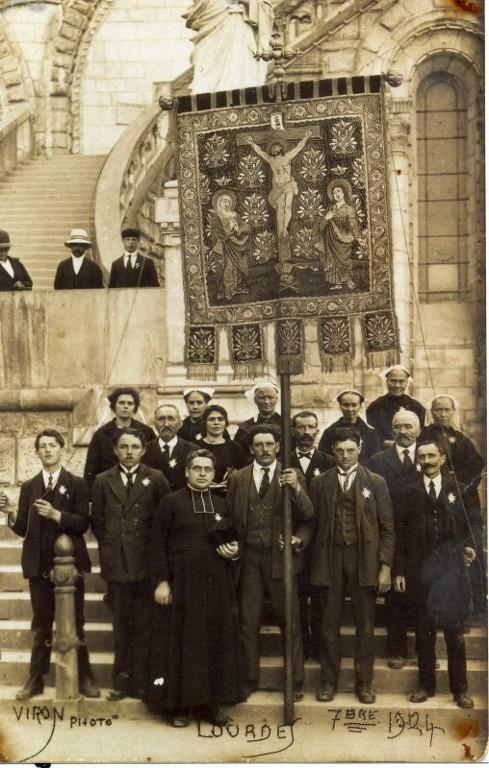

- (c) Viron photographe

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Shantty Turck

- (c) Shantty Turck

- (c) Shantty Turck

- (c) Shantty Turck

- (c) Shantty Turck

- (c) Shantty Turck

- (c) Shantty Turck

- (c) Shantty Turck

- (c) Shantty Turck

- (c) Shantty Turck

Bibliographie

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel) : OM Rel

TURCK, Shantty, Les bannières d'Ancien Régime des Côtes-d'Armor- Un patrimoine textile, une source pour l'histoire, Rapport pour le Ministère de la Culture, non publié, 2023.

-

Bibliothèque des Champs Libres (Rennes) : 746 HER

HERMELIN GUILLOU, Christiane, Les bannières de Basse-Bretagne, Quimper, Société des amis de Louis Le Guennec, 2012

doctorante en Histoire, Tempora, université Rennes 2 et université de Lorraine

Eglise paroissiale Saint-Maudez (Hengoat fusionnée en La Roche-Jaudy en 2019)

Lieu-dit : Hengoat

doctorante en Histoire, Tempora, université Rennes 2 et université de Lorraine