Historique du port de Perros-Guirec (sources : AD 22, S Supl. 144-145, 146)

Sous l'Ancien Régime :

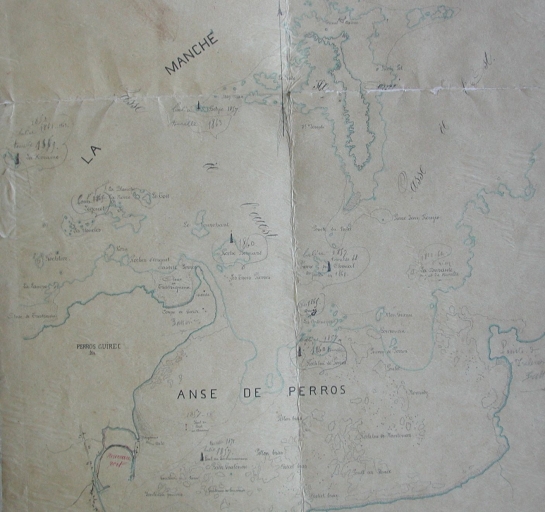

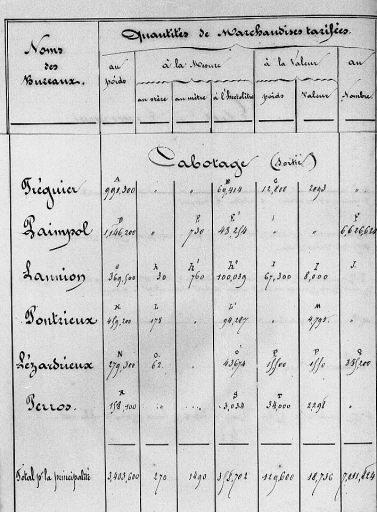

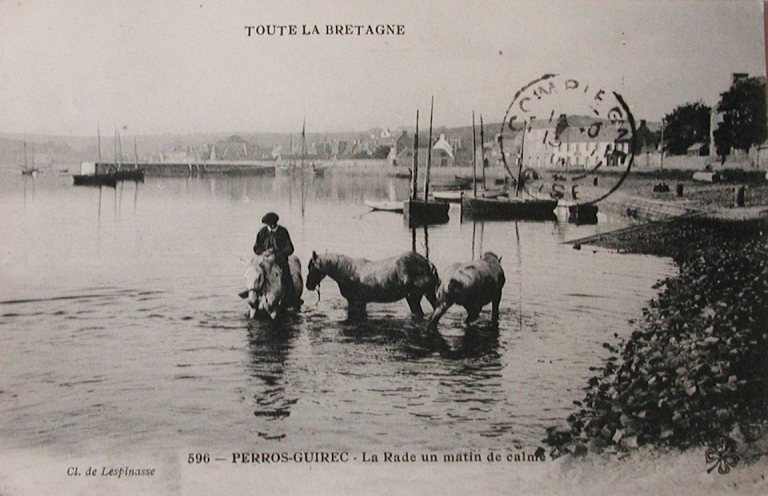

Au cours des 17ème et 18ème siècle, le port de Perros-Guirec est sans nul doute celui qui sert de relais et commande tous les petits ports de la côte entre rivières de Tréguier et de Lannion. Il représente surtout un port de pêche et de relâche, qui n'a pas de véritable commerce propre. Sa position de carrefour en a fait un port de quelque d'importance stratégique au même titre que l'archipel des Sept-Iles.

1802 : un premier rapport qui ouvre des perspectives :

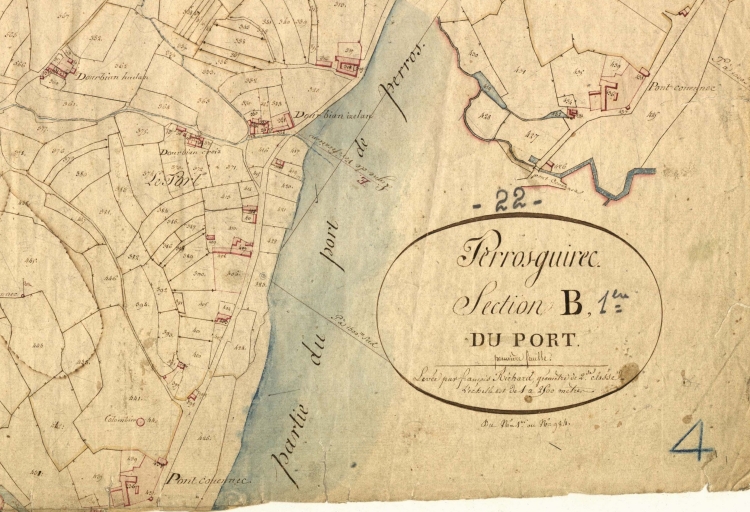

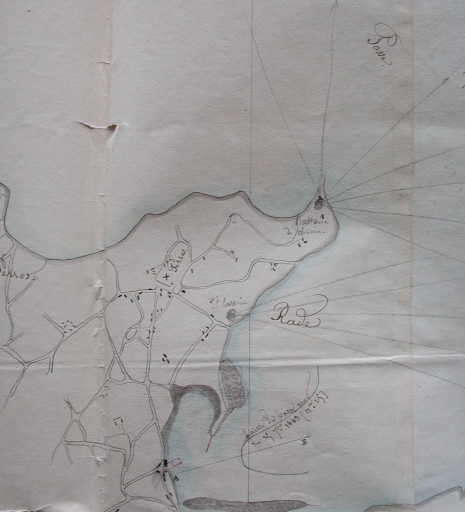

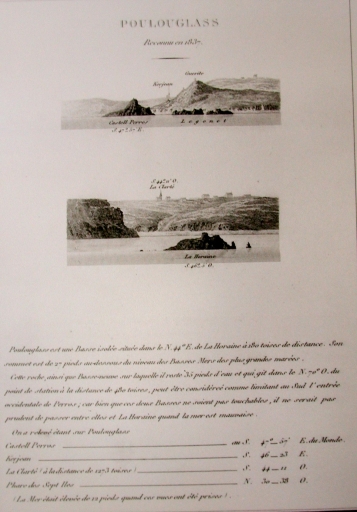

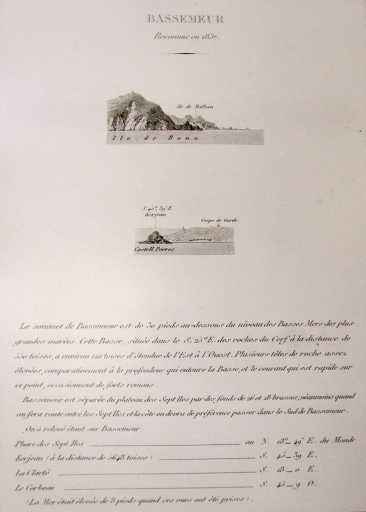

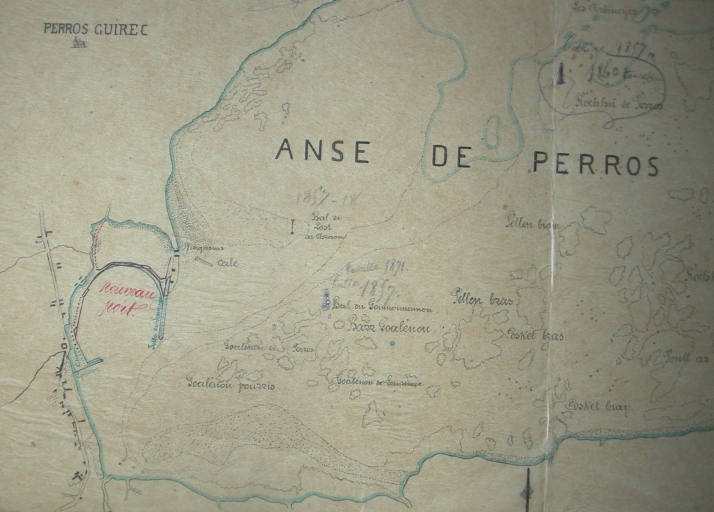

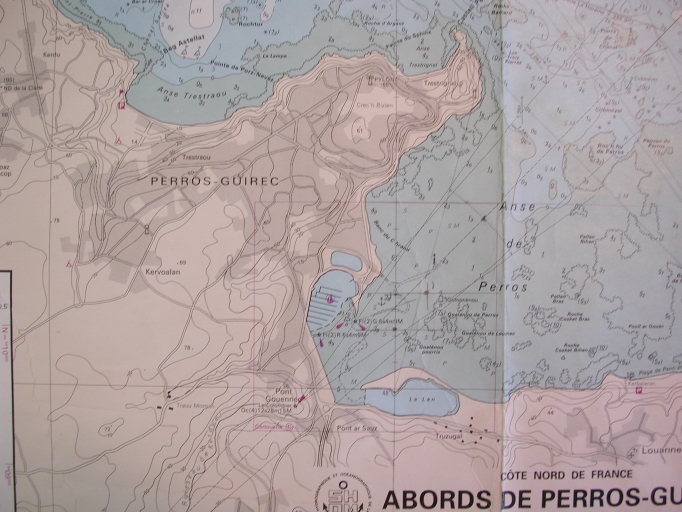

En 1802, une rapport des officiers généraux de la Marine, de l'artillerie et du génie évaluait les avantages de la rade de Perros, située à 7 km de Port-Blanc, très fréquentée par les convois de navires de commerce et qui pouvait recevoir les bâtiments de guerre. Cette baie large de 3 km assèche à chaque marée mais le fond est très favorable à l'échouage des navires marchands. La rade était défendue par 3 batteries, celles de Perros, à la pointe du Château, associée à une poudrière et celle de Trélévern. Une métairie était indiquée à l'Île "Thomé".

1837-1855 : les premiers travaux :

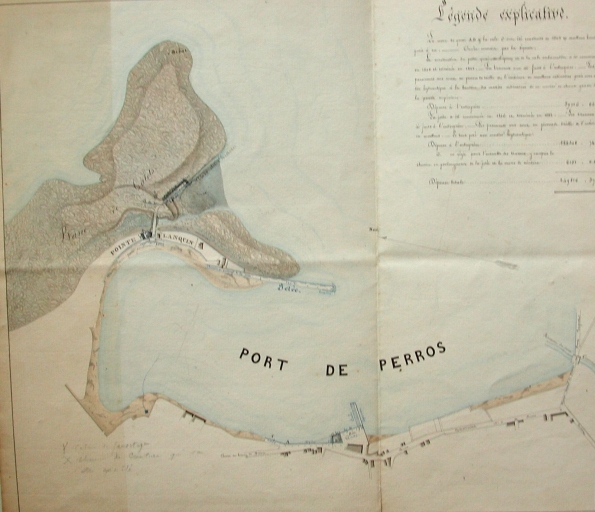

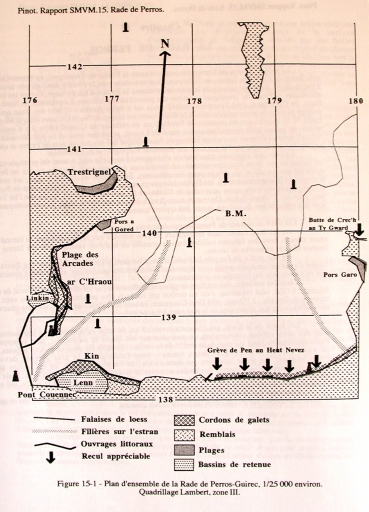

En 1837, les élus de Perros-Guirec, s'inquiétant de l'envasement de la rade, procédèrent à un curage des herbiers. Puis ils développèrent l'argumentation suivante en février 1845 dans une délibération rédigée par le maire Jacques Perrot, par laquelle, ils réclamaient que le port de Perros, premier port de relâche habituel des navires marchands, qui rentrent en Manche, soit reconnu officiellement comme port de refuge par temps de paix et par temps de guerre. Le gouvernement avait le projet de retenir deux ports de refuge en Manche. Ce port pouvait être utile pour le ravitaillement des navires de guerre et les réparations éventuelles de tout navire (projet d'entrepôt maritime et de radoub). L'argumentation développait la facilité de son entrée par ses deux passes de l'est et de l'ouest par tous les vents, même de nord pour sortir de la rade. Le fond de sable et de vase pouvait amortir les échouages des "écraseurs de crabes". D'autre part, le port de Perros-Guirec disposait de deux bassins naturels au sud et au nord, protégés par des bancs de galets. Il bénéficiait du feu récent des Sept-Îles et pourrait recevoir un fort ou une redoute sur l'Île "Thomé" afin de renforcer les défenses côtières et de proposer un mouillage toujours à flot devant cette île.

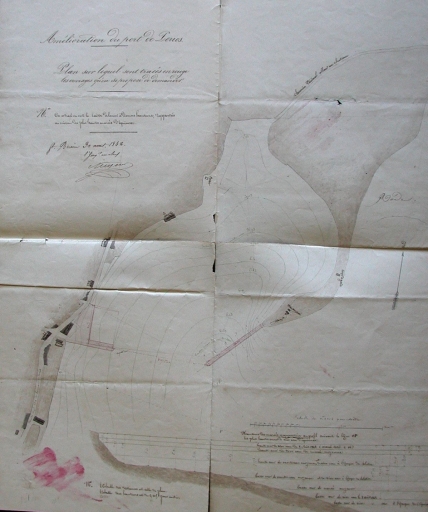

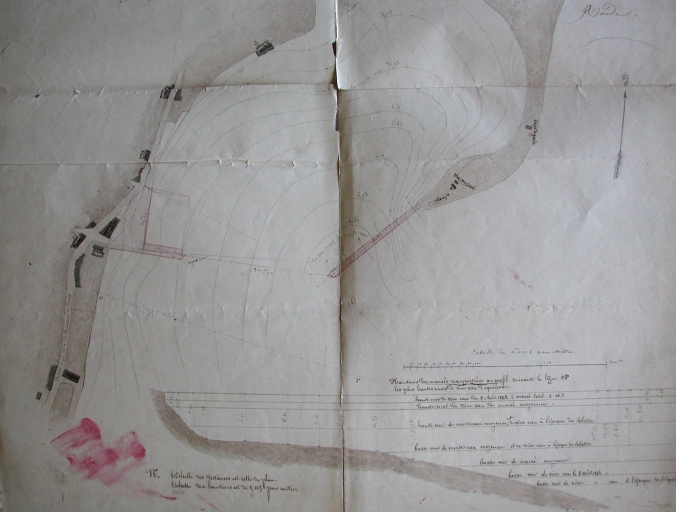

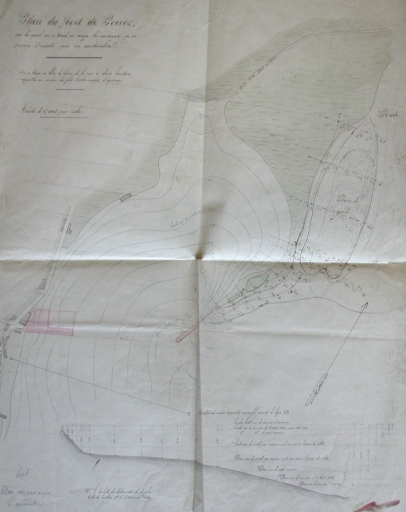

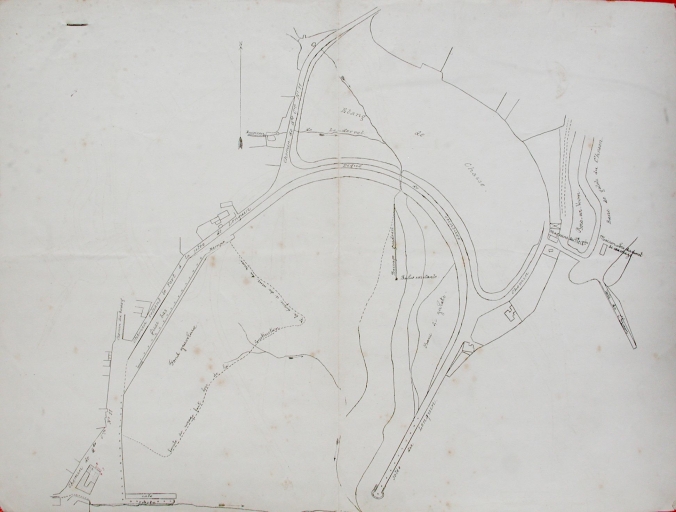

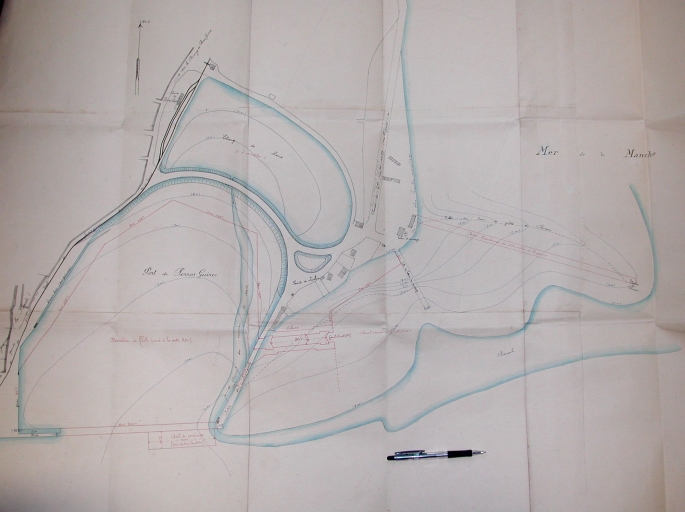

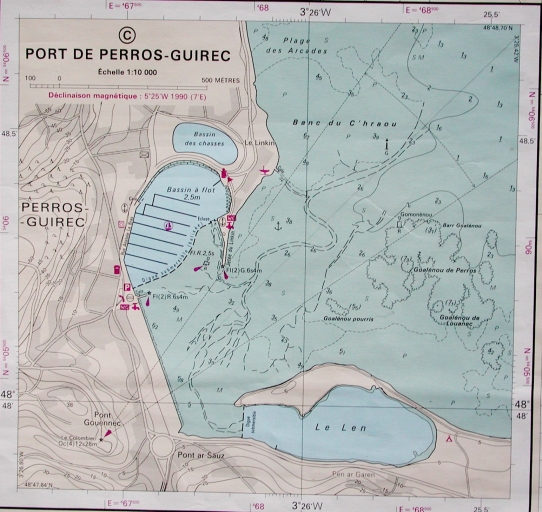

Un avant-projet d'amélioration du port de Perros-Guirec fut projeté en 1842 et en 1845 : une digue de 152, 80 m traversant le banc de galets du C'hraou, à la pointe est du Lenquin et une seconde digue, au sud-est (dans une direction nord), servant d'embarcadère et de cale, doublée d'un éperon rocheux de 45, 40 m (en prolongement des quais existants, ceinturant le port du côté sud). La nouvelle jetée à construire dans le prolongement de la jetée du Linkin, devait mesurer 130 mètres avec une largeur de 6 mètres (152, 80 m au total). L'extrémité de cette jetée côté mer devait être terminée par un musoir. La 1ère cale (sud-est), de 7 mètres de large, était perpendiculaire à l'ancien quai et parallèle à l'éperon, avec un premier mur de quai de 40 m de long, qui faisait retour avec la cale. Derrière ce mur, un remblai faisait terre-plein pour le dépôt des marchandises et leur chargement.

Pendant les travaux, en 1847, la gabarre "La Céline" de l'entrepreneur des travaux Roussel fit naufrage. Une partie des travaux commencés en 1846 fut réceptionnée en 1848 et en 1850. Le quai de 40 mètres et celui en régie de 45, 70 m furent exécutés de 1860 à 1864, ainsi que les cales associées à l'éperon. En 1861, fut construit à la pointe du Linkin un magasin pour le dépôt des balises, ainsi qu'un dépôt de charbon et de ciment, avec en projet la construction du phare des Triagoz.

Nouveaux projets d'agrandissement du port en 1864 :

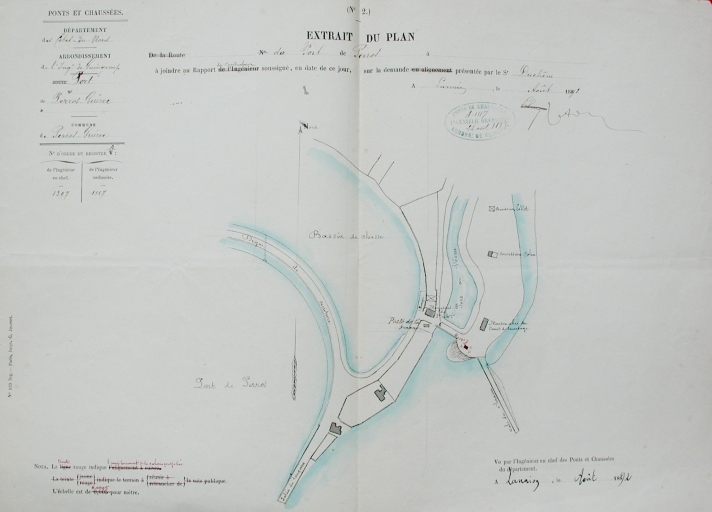

En 1864 : projet d'élargissement et de raccordement entre l'ancien quai du port de Perros et la jetée du Linkin. Les ingénieurs constataient l'envasement du fond du port, phénomène peu étudié à cette époque, et confirmaient le risque de ressac produit toutes les fois qu'on remplaçait une grève à pente douce par un ouvrage saillant ou vertical, comme il était prévu avec un fruit de 10%.

Le projet définitif, modifié par les ingénieurs Dujardin et Pelaud, fut accepté par l'administration en 1869. Les travaux furent exécutés entre 1870 et 1880 par l'entrepreneur Roussel, avec quelques modifications de hauteur des édifices entre le port et la jetée principale du Linkin (sur-évélation des murs de quais et des perrés).

L'argument principal qui a prévalu fut la nécessité d'offrir un dépôt pour les amendements marins avec une voie de communication directe, insubmersible du port à la nouvelle jetée. Nous n'avons pas d'indication sur le trafic du port pour le commerce et la pêche pour cette période de la 2ème moitié du 19ème siècle dans les rapports des ingénieurs des Ponts-et-Chaussées.

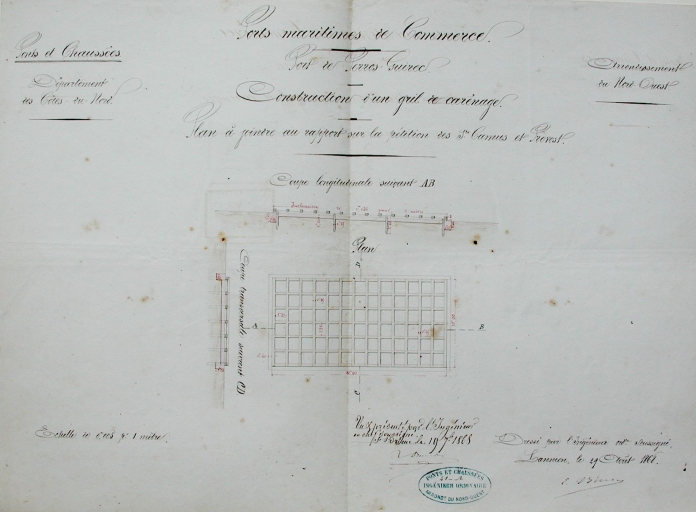

Projet de construction d'un gril de carénage en 1859 puis en 1868 :

La société Camus et Provost, constructeur de navire, se proposa en 1859 (demande renouvelée en 1868) de construire un gril de carénage entre la route n° 11 et les quais. La concession fut accordée en 1883.

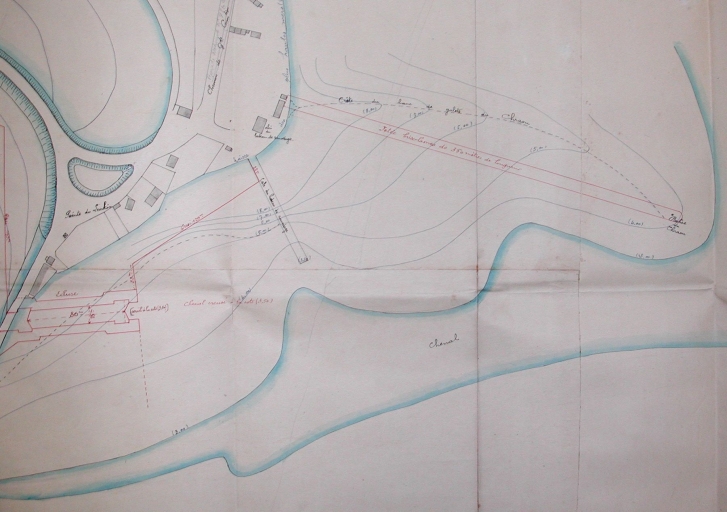

Précisions sur le descriptif des travaux à partir du plan de 1864 et des rapports des ingénieurs :

AD 22, S Supl. 144.

Le profil de la digue retenue fut une ligne courbe (de 802 mètres de long) au lieu d'une projection polygonale, afin de ceinturer un terrain pris sur la mer et comblé de 5 ha 75. La 1ère jetée devait être prolongée d'un terre-plein. Les nouvelles mesures des aménagements annexesétaient de 8m de largeur pour le chemin ou charroie et 0, 80 m pour la banquette de sûreté du côté du port. Le terre-plein pour les amendements devait mesurer de 8 à 18 m d'encombrement à partir de la grève avec une déclivité de 10% et se trouvait dans le prolongement du mur du quai. Le mur du quai de raccordement mesurait sur plan 27 m de long avec une maçonnerie à pierres sèches et un mortier de ciment à partir du parement (moellons smillés à l'extérieur et bruts à l'intérieur). Le fruit du mur était prévu de 1/10ème avec une épaisseur au 2/5 de la hauteur. Ce mur se terminait par un escalier donnant accès à la grève. Le talus de la grève recevait un revêtement en galets. La rampe à l'extrémité des dépôts était remplacée par un mur incliné analogue à celui du terre-plein. Le quai était surmonté d'une tablette en pierre de taille (0, 60 x 0, 10). La pierre pour la taille devait provenir des meilleures carrières de l'Île Grande. Pour le dessin du parapet, chaque carreau reposant sur le pavé devait être compris entre deux boutisses, engagées dans le pavé. Le chemin de la ceinture comprenait un pallier sur une longueur de 102 mètres et une rampe sur 140 mètres pour une longueur totale de 540 mètres. Un aqueduc passait sous la digue pour chasser la vase et désenvaser la jetée du Linkin. Sur ce plan, on peut aussi remarquer au sud du banc du C'hraou la cale-embarcadère, dite du Chr'aou, longue de 52 mètres, terminée par un escalier, réalisée en 1861. Elle fut prolongée en 1868 pour atteindre 65 m de longueur et 5 m de largeur, afin d'offrir une pente plus douce vers la grève, à l'usage des goémoniers.

La réception de l'ensemble des travaux du port fut effective en 1880.

Classement comme amer du clocher de la chapelle Notre-Dame-de-La-Clarté :

En 1873, le clocher de la chapelle Notre-Dame-de-La-Clarté fut classé comme amer en 1873, puis reconstruit et sur-élevé en 1875.

1905 : projet de construction d'une cale à Loteno :

Un projet de cale fut dessiné en 1905 au nord de la rade afin de raccorder cette cale à l'abri de sauvetage, projeté en 1866, et d'offrir aux marins-pêcheurs un nouvel ouvrage, facilement accessible par morte-eau. Le projet ne fut jamais réalisé.

La cale sud, orientée ouest-est fut appelée familièrement la cale "Bitoux" au cours de la 1ère moitié du 20ème siècle, à cause du nom de l'aubergiste, qui tenait commerce à proximité de cette cale. La jetée du quai (l'éperon) était appelée la cale de la "Douane", à cause de la proximité du bâtiment des douanes.

Les quais devant l'actuelle capitainerie du port ont été rehaussés plusieurs fois avant de devenir une "promenade". Ces anciens quais étaient nommés "cale philippe" selon la tradition orale. Ils étaient utilisés par les goémoniers et les sabliers.

1906 : Projet de quai à Costenou (Pointe du Château) :

En 1906, la commune Perros-Guirec, sous la magistrature de Eugène Jannou, maire, envisagea de réaliser une cale au lieu dit Costenou, à la Pointe du Château, en ouvrant une carrière de granit sur le site, à côté de l'ancien corps de garde. Cette cale en eau profonde (12 m d'eau à grande marée) aurait permis aux navires d'accéder à cette pointe par toute marée. Cependant, ce projet n'aboutit pas : il reste aujourd'hui la route construite à cette époque et les vestiges de la carrière.

Projet d'un nouveau quai accostable en 1931 :

Le trafic portuaire avait doublé entre 1928 et 1924 grâce à l'essor de la station balnéaire. Une délibération du conseil municipal proposa de réaliser un nouveau quai, long de 280 mètres, partant de la jetée du Linkin pour rejoindre l'aqueduc du bassin de chasse. Ce quai aurait été accessible à toute marée et aurait été prolongé par un vaste terre-plein. Cependant, l'Etat sollicité par l'intermédiaire de ses ingénieurs des Ponts, refusa le projet, jugé trop coûteux et proposa un quai plus modeste de 91, 50 mètres de longueur, construit sur voûtes en plein cintre, séparés par des piles, comme les ports de Lézardrieux, de Port-Blanc et de Lannion, avec une passerelle de 5 mètres et une succession de redans côté étang, raccordé de la sorte à la jetée du Linkin et accostable sur 70 mètres. L'objectif étant toujours le même : rendre l'ouvrage du Linkin apte au trafic maritime en le reliant au littoral. Cet avant-projet fut accepté par la mairie avec un projet d'exécution en 1934. Cependant, il fut de nouveau contesté par un nouvel ingénieur, qui souhaitait remplacer les voûtes par des poutres en béton armé.

Projet d'extension du port pour la création d'un port de pêche :

En 1920, un superbe et grandiose projet de port de pêche ambitionna de créer un véritable bassin à flot en délimitant le nouveau port par une série de digues et de quais, qui enfermait la marée entre le quai de l'Eperon et la jetée du Linkin, agrandie de 300 mètres, équipée d'une écluse et protégée par une jetée brise-lames de 350 mètres de longueur, parallèle à l'ancienne cale du Ch'raou. Ce projet dessiné par l'ingénieur Allain resta dans les cartons, en attendant la construction en 1967 du bassin à flot pour la plaisance, qui allait concurrencer et devancer les activités traditionnelles des bateaux sabliers, caboteurs et de pêche.

Le port de plaisance : 1967 :

Le port de plaisance avec ses nouveaux bassins et sa porte, construit en 1967 prit la relève des bateaux de travail. L'avant-port du Lenn, où il y a aujourd'hui un camping, a été comblé avec les "déblais" de la marée noire du "Torrey-Canyon" en 1967. Les remblais du port furent utilisés pour faire le terre-plein de la Douane.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales